『月刊日本』の連載「明日のサムライたちへ⑧ 我々自身が異民族支配に抵抗するために」(平成25年3月号)で書いた通り、浅見絅斎の『靖献遺言』謝枋得の章後半には、南宋滅亡に至る、南宋と金との交渉過程が描かれている。

『月刊日本』の連載「明日のサムライたちへ⑧ 我々自身が異民族支配に抵抗するために」(平成25年3月号)で書いた通り、浅見絅斎の『靖献遺言』謝枋得の章後半には、南宋滅亡に至る、南宋と金との交渉過程が描かれている。

ツングース系の女真族を統一した阿骨打が、中国北部に金を建国したのは一一一五年のことだった。そして一一二六年、宋は「靖康の変」で金に敗れて華北を失い、都を臨安(杭州)に移す。これ以降が南宋の時代である。

南宋では金との戦争を継続して失地を回復しようと主張する主戦派と、戦争を停止しようと主張する講和派とが対立していた。一一三〇年に金から還った秦檜は講和を唱える。これに対して、一一三五年二月には、主戦派の張浚が宰相に就く。しかし、一一三七年九月に失脚し、国論は講和に傾いていく。一一四二年には、淮河を国境とし、宋から歳貢として銀・絹を金に納めるという屈辱的な購和を結ぶに至る。これ以後、南宋の政権は専ら秦檜一人の手に握られ、一一五五年檜が死んでからも、そのグループによって政治が行われたため、和平の方針は変らなかった。 続きを読む 南宋の愛国詩人・陸游とその時代

「著作/文献」カテゴリーアーカイブ

蒲生君平の師鈴木石橋の私塾「麗澤之舎」─蔵書の『保建大記』と『靖献遺言』

『月刊日本』平成26年3月号掲載の「明日のサムライたちへ 山陵志② 君平と藤田幽谷を結んだ『保建大記』」の取材のため、2月上旬に栃木県鹿沼市を訪れた。 鹿沼は、蒲生君平と後期水戸学の祖藤田幽谷の出会いを用意した、君平の師鈴木石橋の出身地である。石橋は二十四歳のときに江戸に出て昌平坂で学び、同校の講壇にも上るほどその将来を嘱望されていたが、天明元(一七八一)年に郷里に戻り、私塾「麗澤之舎」を開いて地元の子弟を教育した。彼は天明(一七八一~一七八九年)の大飢饉のときには、私財を投じて窮民の救済に全力で取り組んでいる。 鈴木家に伝わった「麗澤之舎」の蔵書五千余冊は、鹿沼市民文化センターにある同市教育委員会文化課で管理されることとなり、現在その移行作業中である。同課の協力を頂き、「麗澤之舎」の栗山潜鋒『保建大記』と浅見絅斎『靖献遺言』を閲覧させていただいた。 『保建大記』には、各頁の上部に詳細な書き込みがあり、石橋が講義に活用した跡が窺われる。

[flagallery gid=5]

『夜明け前』と平田国学

国学派ネットワークの情報拠点・中津川

明治維新に至る尊皇攘夷運動における国学の影響を考える上で、島崎藤村晩年の大作『夜明け前』は重要な資料となる。二部からなる同書は、ペリー来航の嘉永六(一八五三)年前後から明治十九(一八八六)年に至る激動の時代を、中山道の宿場町であった信州木曾谷の馬籠宿(現在の岐阜県中津川市馬篭)を舞台に、主人公青山半蔵の生涯を描いた作品である。半蔵のモデルとなったのが、藤村の父正樹だ。

明治維新に至る尊皇攘夷運動における国学の影響を考える上で、島崎藤村晩年の大作『夜明け前』は重要な資料となる。二部からなる同書は、ペリー来航の嘉永六(一八五三)年前後から明治十九(一八八六)年に至る激動の時代を、中山道の宿場町であった信州木曾谷の馬籠宿(現在の岐阜県中津川市馬篭)を舞台に、主人公青山半蔵の生涯を描いた作品である。半蔵のモデルとなったのが、藤村の父正樹だ。

馬籠で本陣・問屋・庄屋を代々の家業としてきた家に生まれ、その家業を継いだ半蔵は、平田派の国学に傾倒して王政復古を願った。しかし、明治維新は彼が描いたものとは別のものとなっていく。絶望した半蔵はついに狂い、座敷牢に生涯を終えた。 続きを読む 『夜明け前』と平田国学

忘却された経済学─皇道経済論は資本主義を超克できるか 二

二、神からの贈り物と奉還思想

「君臣相親みて上下相愛」する国民共同体を裏付けるものは、わが国特有の所有の観念である。皇道経済論は、万物は全て天御中主神から発したとする宇宙観に根ざしている。皇道思想家として名高い今泉定助は、「斯く宇宙万有は、同一の中心根本より出でたる分派末梢であつて、中心根本と分派末梢とは、不断の発顕、還元により一体に帰するものである。之を字宙万有同根一体の原理と云ふのである」と説いている。

「草も木もみな大君のおんものであり、上御一人からお預かりしたもの」(岡本広作)、「天皇から与えられた生命と財産、真正の意味においての御預かり物とするのが正しい所有」(田辺宗英)、「本当の所有者は 天皇にてあらせられ、万民は只之れを其の本質に従つて、夫々の使命を完ふせしむべき要重なる責任を負ふて、処分を委託せられてゐるに過ぎないのである」(田村謙治郎)──というように、皇道経済論者たちは万物を神からの預かりものと考えていたのである。

念のためつけ加えれば、「領はく(うしはく)」ではなく、「知らす(しらす)」を統治の理想とするわが国では、天皇の「所有」と表現されても、領土と人民を君主の所有物と考える「家産国家(Patrimonialstaat)」の「所有」とは本質的に異なる。 続きを読む 忘却された経済学─皇道経済論は資本主義を超克できるか 二

忘却された経済学─皇道経済論は資本主義を超克できるか 一

一、肇国の理想と家族的共同体

「人民の利益となるならば、どんなことでも聖の行うわざとして間違いない。まさに山林を開き払い、宮室を造って謹んで尊い位につき、人民を安ずべきである」(宇治谷孟訳)

『日本書紀』は、肇国の理想を示す神武創業の詔勅をこのように伝える。皇道経済論では、国民を「元元」(大御宝)として、その安寧を実現することが、肇国の理想であったことを強調する。

山鹿素行の精神を継承した経済学者の田崎仁義は、皇道の国家社会とは、皇室という大幹が君となり、親となって永遠に続き、親は「親心」を、子は「子心」を以て国民相互は兄弟の心で相睦み合い、純粋な心で結びついている国家社会だと説き、それは力で社会を統制する「覇道の国家社会」とも、共和国を指向する「民道の国家社会」とも決定的に異なるとした[i]。

続きを読む 忘却された経済学─皇道経済論は資本主義を超克できるか 一

蒲生君平墓表に刻まれた藤田幽谷の撰文

ああ君蔵は、いつも関東の処士をもって任じ、このため生活は困窮を免れなかったけれども、なお天下の奇男子と称賛するに値する。どうして、かの翩々たる俗儒が、先生といわれているのと同列に扱われようか。私が聞くところでは、君蔵は最期に臨んで、なお天地の正気を称し、三宝の説を述べたという。すなわち、たとえ瞑没するとも、精神は天地の間にとどまって、その正気を意中の人に授けるであろうと。ここにおいて、古人が謂う『死して亡びない者』(『孝経』三十三章)とは、君蔵のことをいうのであろうか。ああ、もはやこのような人傑とは、幽明境を距ててしまった。この私は、誰と語り、誰に従ったらいいのだろうか。

ああ君蔵は、いつも関東の処士をもって任じ、このため生活は困窮を免れなかったけれども、なお天下の奇男子と称賛するに値する。どうして、かの翩々たる俗儒が、先生といわれているのと同列に扱われようか。私が聞くところでは、君蔵は最期に臨んで、なお天地の正気を称し、三宝の説を述べたという。すなわち、たとえ瞑没するとも、精神は天地の間にとどまって、その正気を意中の人に授けるであろうと。ここにおいて、古人が謂う『死して亡びない者』(『孝経』三十三章)とは、君蔵のことをいうのであろうか。ああ、もはやこのような人傑とは、幽明境を距ててしまった。この私は、誰と語り、誰に従ったらいいのだろうか。

(撰文の結語、安藤英男訳)

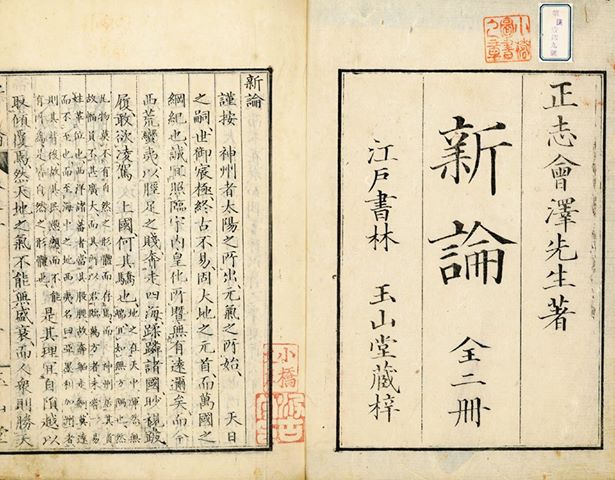

会沢正志斎『新論』①

頭山満─維新・興亜陣営最大のカリスマ

南洲の魂を追い求めて─終生の愛読書『洗心洞箚記』

大正十年秋、後に五・一五事件に連座する本間憲一郎は、頭山満のお伴をして、水戸の那珂川で鮭漁を楽しんでいた。船頭が一尾でも多く獲ろうと、焦りはじめたときである。川の中流で船が橋に激突、その衝撃で船は大きく揺れ、船中の人は皆横倒しになった。そのとき、頭山は冬外套を着て、両手をふところに入れていた。

「頭山先生が危ない!」

本間は咄嗟に頭山の身を案じた。川の流れは深くて速い。転覆すれば命にかかわる。

ところが、本間が頭山を見ると、頭から水飛沫を被ったにもかかわらず、ふところに手を入れたまま、眉毛一つ動かさず悠然としている。驚きもせず、慌てもせず、いつもの温顔を漂わせていたのである。「これが無心ということなのか」。

この体験を本間は振り返り、頭山が大塩平八郎の心境に到達していたものと信じていると書き残している。大塩は天保三(一八三二)年、中江藤樹の墓参の帰り、琵琶湖で暴風に遭い、転覆の危機に直面した。このときの教訓を大塩は、その講義ノート『洗心洞箚記』に記している。 続きを読む 頭山満─維新・興亜陣営最大のカリスマ

坪内隆彦「『靖献遺言』連載第7回 崎門学派の志と出処進退」(『月刊日本』平成25年6月号)

御用学者・林羅山

慶長十(一六〇五)年四月、若き林羅山は徳川家康と初めて対面しました。二度目の会見の際、家康は羅山に「後漢の光武帝は漢の高祖の何代目であるか」、「前漢の武帝の返魂香(伝説上の香)はどの書に出ているか」、「屈原の愛した蘭の品種は何か」と尋ねました。羅山はいずれの質問にも正しく回答しましたが、これらの質問は儒学の本質と関わりのない愚問です。

『林羅山』を著した堀勇雄氏は、「この難問・愚問はこの後の家康と羅山との関係─聖賢の道を求める師と弟子との関係ではなく、学問知識の切売りをする雇傭関係を表徴するといえる」と書いています。

さらに、堀氏は、家康は天下の覇権を握り政治を行うために、羅山の該博な知識を利用しようとしただけであり、いわば百科事典代わりに羅山を側近に置こうとしたのであると書いています。

当時、幕府の官職に儒者を登用した先例はありませんでした。そこで、家康は羅山を僧侶の資格で登用することにしたのです。慶長十二年、羅山は家康の命によって剃髪し、名を道春(僧号)と改めました。堀氏は「廃仏を唱える羅山が剃髪したのは、聖人の道を行おうとする実践的精神を放棄して、単に博学と文才を売物とする職業的学者の立場を選んだことを意味する」と批判しています。家康に取り入った羅山は、家康の権力によって収集された貴重本の充満した書庫を管理するようになり、慶長十五年には幕府の外交文書を起草するようになりました。 続きを読む 坪内隆彦「『靖献遺言』連載第7回 崎門学派の志と出処進退」(『月刊日本』平成25年6月号)

坪内隆彦「『靖献遺言』連載第3回 死生利害を超えて皇統守護の任に当たる」(『月刊日本』平成25年2月号)

対外的危機意識が生んだ国民的自覚と伊勢神道

日本的自覚、国体への目覚めのきっかけは、対外的危機認識の高まりと密接に関わっています。本連載第二回(平成二十四年九月号)でも、永安幸正氏の主張を援用しながら、隋唐国家の膨張期(五八一~九〇七年)に続く、第二の危機の時代として蒙古襲来の時代を挙げました。文永の役(一二七四年)、弘安の役(一二八一年)と二度にわたる蒙古襲来こそ、日本的覚醒の大きな引き金となり、神道思想においても一大転換をもたらしたのです。

日本的自覚、国体への目覚めのきっかけは、対外的危機認識の高まりと密接に関わっています。本連載第二回(平成二十四年九月号)でも、永安幸正氏の主張を援用しながら、隋唐国家の膨張期(五八一~九〇七年)に続く、第二の危機の時代として蒙古襲来の時代を挙げました。文永の役(一二七四年)、弘安の役(一二八一年)と二度にわたる蒙古襲来こそ、日本的覚醒の大きな引き金となり、神道思想においても一大転換をもたらしたのです。

その象徴が伊勢神道の台頭です。それまで、わが国では仏教優位の神道思想が力を持っていました。その有力な思想が、「日本の八百万の神々は、様々な仏が化身として日本の地に現れた権現である」とする「本地垂迹思想」です。仏を主、神を従とした本地垂迹思想に対して、神を本とし仏を従とする教理を体系化したのが、伊勢神道(度会神道)だったのです。

久保田収氏によれば、伊勢神道には密教や老荘思想も吸収されてはいますが、鎌倉新仏教の台頭や、蒙古襲来という未曽有の国難から、神道の宗教的立場と国民的自覚を明らかにする主張が盛り込まれました。

伊勢神道の「神道五部書」(『宝基本記』、『倭姫命世記』、『御鎮座次第記』、『御鎮座伝記』、『御鎮座本記』)は心身の清浄を説き、正直の徳を神道の主要な徳目として強調しました。ここでいう「正直」は、現在我々が使っている意味とは異なり、「神から与えられたままの清浄潔白な姿」を意味します。 続きを読む 坪内隆彦「『靖献遺言』連載第3回 死生利害を超えて皇統守護の任に当たる」(『月刊日本』平成25年2月号)