■水戸学の真髄

明治維新の原動力となった国体思想は、早くも明治四(一八七一)年頃には新政府によって蔑ろにされるようになった。崎門学派、水戸学派、国学派などは重用されなくなったのである。こうした時代に、『大日本史』完成の志をまっとうし、ついにそれを実現したのが栗田寛である。

天保六(一八三五)年九月十四日に水戸下町本六丁目で生まれた栗田は、わずか十三歳で会沢正志斎の『迪彝篇(てきいへん)』を愛読し、皇統のよって立つ神器の尊厳性と国体の尊さを感得していた。

『迪彝篇』は正志斎が天保四(一八三三)年に著した実践道徳論を展開した著作で、他の著作より比較的わかりやすく「国体の尊厳性」を説くとともに、国体の尊厳性を支える「皇位は無窮」の内実を説いている。

筆者は水戸学の達成の一つは「国体の尊厳」「皇位の無窮」の内実を明確にしたことにあると考えている。それは、東湖の『弘道館記述義』の次の一節に凝縮されているのではなかろうか。

「蓋(けだ)し蒼生安寧、ここを以て宝祚無窮(ほうそむきゅう)なり。宝祚無窮、ここを以て国体尊厳なり。国体尊厳、ここを以て蛮夷戎狄(ばんいじゅうてき)卒服す。四者、循環して一のごとく、おのおの相須(ま)ちて美を済(な)す」(思うに人民が安らかに生を送るがために皇位は無窮であり、皇位が無窮であるがために国体は尊厳、国体が尊厳であるがために四方の異民族は服従する。この四者は循環して一つとなり、それぞれ相互に関連してみごとな一体をなしている、橋川文三訳)と書かれている。 続きを読む 水戸学と昭和維新運動

「藤田幽谷」カテゴリーアーカイブ

武家政権を厳しく批判した頼山陽の「古今総議」

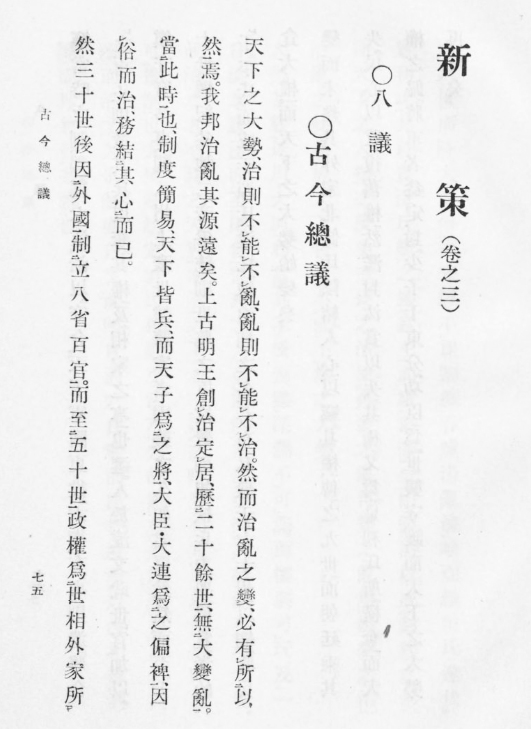

頼山陽は、寛政八年、十七歳の時に「古今総議」を著している。これこそが、『日本外史』序論の底稿となった文章である。

〈天子、之れが将となりたまひ、大臣・大連は、之れが偏裨たり……[神武天皇より]三十世の後、外国の制に因り、八省、百官を立つ。五十世に至り、政権は世相[代々の首相]・外家[藤原氏]の竊む所となる。当時の制、七道[全国]を郡県にして、治むるに守・介[薩摩守・長門介の如き]を以てし、天下の軍国は、更はる〲六衛に役し、事あれぱ則ち将を遣はして之れを合し、事止めぱ其の兵を散じて、以て其の[兵]権を奪ふ。相家[世相・外家]の専らにするに及び、人[官吏]を流[家筋]に選び、文武、官を世にし、加ふるに鎮守府の多事なるを以てし、関八州の土豪にして、将家[武将]に隷[属]するもの、因習の久しき、君臣の如く然り、而して七十世に至り、綱紀ます〱弛み……兵力を挾んで、爵賞を[強]要するもの、平氏に始まつて、源氏に成り、遂に総追捕使の名に托して、私隷[家の子郎党]を六十州[全国]に碁布[配置]して、以て兵食の大権を収め、天下の大勢、始めて変ぜり。変じで未だ幾ぱくならず、その外家北条氏、陰かに人心を結び、以て其の権を竊み、之れを九世に伝へたり。朝延は其の民心を失へるに乗じ、以て旧権を収復せり…。又足利氏の横奪する所となり、而して大権の将家[征夷大将軍]に帰するもの、盆々定まり、少子を[関]東に封じ、功臣を分かつて世襲の守護と為し、而して天下の大勢、再び変じ、[以下、織田・豊臣氏に到り]大勢、三たぴ変ぜり〉(木崎好尚『青年頼山陽』)

山陽は、『日本外史』では次のように述べている。

「思うに、わが日本がはじめて国を建てたときは、政事向きのことは万事が簡略でたやすく、文官・武官というような区別もなく、日本国中の者はだれでもこぞってみな兵士であって、天子はその元帥(総大将)となられ、大臣・大連がその副将軍となっていたので、将帥という定まった官職があったわけではなかった。

だから後世のように、世にいう武門とか武士とかいうものはあるべきはずもなかった。天下が泰平無事であるならそれまでのこと、いったん有事の際には、天子はかならず自分で征伐の苦労をされた。もし天子がなにかの理由で出陣されないときには、皇子や皇后がその代理をされて、けっして臣下の者にうち委せてしまわれることはなかったのである。だから兵馬・糧食の大権は人手に渡ることなく、しっかりと天子の手の内にあって、よく天下を抑え従え、なおその余威は、国内ばかりでなく、延びて三韓(朝鮮南部の馬韓・弁韓・辰韓)や粛慎(シナ古代の北方民族)にまでも輝きわたり、これらの諸国はみな貢物を持ってわが日本へ来朝しないものはなかったのである」(頼惟勤訳)

こうした山陽の武家政権批判は、山県大弐の『柳子新論』「正名」(第一篇)や藤田幽谷の『正名論』にも通ずる。

「わが東方の日本の国がらは、神武天皇が国の基礎を始め、徳が輝きうるわしく、努めて利用厚生の政治をおこし、明らかなその徳が天下に広く行きわたることが、一千有余年である。……保元・平治ののちになって、朝廷の政治がしだいに衰え、寿永・文治の乱の結果、政権が東のえびす鎌倉幕府に移り、よろずの政務は一切武力でとり行なわれたが、やがて源氏が衰えると、その臣下の北条氏が権力を独占し、将軍の廃立はその思うままであった。この時においては、昔の天子の礼楽は、すっかりなくなってしまった。足利氏の室町幕府が続いて興ると、武威がますます盛んになり、名称は将軍・執権ではあるが、実は天子の地位を犯しているも同然であった」(『柳子新論』)

〈「鎌倉氏の覇たるや、府を関東に開きて、天下の兵馬の権専らこれに帰す。室町の覇たるや、輦轂(天子の御車のことで、天子の都の地である京都を指す)の下に拠りて、驩虞(覇者)の政あり。以て海内に号令し、生殺賞罰の柄、咸その手に出づ。威稜(威力)の在る所、加ふるに爵命(官位)の隆きを以てし、傲然尊大、公卿を奴視し、摂政・関白、名有りて実無く、公方(将軍家)の貴き、敢へて其の右に出づる者なければ、すなはち『武人、大君となる』に幾し〉(『正名論』)

水戸学ゆかりの地を訪問(令和元年7月7日)

令和元年7月7日、元衆議院議員の福島伸享先生からご紹介いただいた、水戸氏在住の藤田和久氏のご案内で水戸学ゆかりの地を訪れました。同行したのは、大アジア研究会代表・崎門学研究会副代表の小野耕資氏。

弘道館、回天神社の回天館、常盤共有墓地の藤田幽谷・東湖の墓、常盤神社、東湖神社、三木神社、妙雲寺の武田耕雲斎の墓、本法寺の会沢正志斎の墓を訪れました。

[flagallery gid=13]

『神皇正統記』─『保建大記』─『山陵志』の思想継承

崎門学・水戸学の展開を考える際、北畠親房─栗山潜鋒─蒲生君平・藤田幽谷─藤田東湖という思想継承に注目する必要がある。著書で示せば、『神皇正統記』─『保建大記』─『山陵志』・『正名論』─『弘道館記述義』という継承の流れである。

拙著『GHQが恐れた崎門学』でも指摘したように、万世一系の天皇を戴く國體の尊厳、三種の神器に基づく正統論、名分論という点における継承・発展が重要である。また、謚停止の重大性の指摘においても、『神皇正統記』、『保建大記』、『山陵志』には、著しい共通点がある。

「此御門(冷泉院)より天皇の号を申さず。又宇多より後、諡をたてまつらず。遺詔ありて国忌、山陵をおかれざることは君父のかしこき道なれど、尊号をとどめらるることは臣子の義にあらず。神武以来の御号も皆後代の定なり。持統・元明より以来避位或は出家の君も諡をたてまつる。天皇とのみこそ申しめれ。中古の先賢の義なれども心をえぬことに侍なり」(『神皇正統記』)

「宇多帝諡を停め、朱雀帝皇号を停めてより…大典を闕き、國體を損なうこと、これより大なるはなし。源親房の以て臣子の道に非がと為すは当れり」(『保建大記』)

「宇多より以降、謚を停む。しかして朱雀以降は、院を尊号に代えて天皇と曰わざること、けだし此に原る。後世、その阼を終える者、また崩ずれば院と曰う。後一条を始めとなす。(中略)それ謚を停むるに説あり。かならず、臣は敢て君を議せず、子は敢て父を議せずと曰い、諱む所ありと謂わば、似たり、天子の尊をもって、天皇と曰わず。これ果たして何の意ぞや。ああ、大典を闕き、國體を損なうこと、これより大なるはなし。源親房、もって臣子の道に非ずとなす。その言当たれり、後世謚を奉り、崇徳と曰い、安徳と曰い、順徳と曰うは、廑々これのみ」(『山陵志』)

蒲生君平墓参

平成25年12月27日朝、蒲生君平のお墓参りに行き、彼が完成させた『山陵志』に思いを馳せた。君平のお墓は、東京都台東区谷中の臨江寺にある。墓石の四面には藤田幽谷の撰文が刻まれている。

平成25年12月27日朝、蒲生君平のお墓参りに行き、彼が完成させた『山陵志』に思いを馳せた。君平のお墓は、東京都台東区谷中の臨江寺にある。墓石の四面には藤田幽谷の撰文が刻まれている。

「……君平は、経済的には全く恵まれることなく、しかも功業を当世にほどこすこともできなかった。けれども、その至大・至剛で屈せずたゆまぬ志気は、これを文章の上に遺して、卓然として無窮であるから、昔の聖賢と同列であるべきである。この人にして、その墓表のあることは、まことに故あることである。…私が聞くところでは、君蔵(君平)は最期に臨んで、なお天地の正気を称し、三宝の説を述べたという。すなわち、たとえ瞑没するとも、精神は天地の間にとどまって、その正気を意中の人に授けるであろうと。ここにおいて、古人が謂う『死して亡びない者』とは、君蔵のことをいうのであろうか。ああ、もはやこのような人傑とは、幽明境を距ててしまった。この私は、誰と語り、誰に従ったらいいのだろうか」(元は漢文、安藤英男訳)

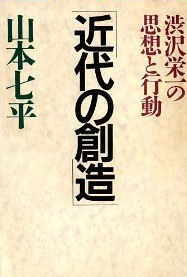

山本七平『近代の創造』の中の『靖献遺言』

山本七平は『近代の創造』(PHP研究所、昭和62年)において、渋沢栄一の従兄弟で、その師でもあった尾高藍香のことを論じているが、藍香も手にしたと推測される『靖献遺言』を次のように位置づける。

山本七平は『近代の創造』(PHP研究所、昭和62年)において、渋沢栄一の従兄弟で、その師でもあった尾高藍香のことを論じているが、藍香も手にしたと推測される『靖献遺言』を次のように位置づける。

〈『靖献遺言』『保建大記』『中興鑑言』が、さらに『大日本史』の通俗版ともいえる『日本外史』『日本政記』が明治維新を招来した「思想教科書」であるとは確かに言える。このうち前の三冊は朱子学の系統の崎門学であり、『中興鑑言』の著者三宅観瀾と『保建大記』の著者栗山潜鋒は水戸彰考館の一員で、共に闇斎・絅斎系すなわち崎門学系の思想家である。そしてこの浅見絅斎こそ山崎闇斎の弟子で尊皇の志士のバイブル『靖献遺言』の著者である。だが、これらの人々の思想は……朱子学系統であり、朱子の正統論を絶対化し、正統を護持するためには殉死も辞せずという強い正統論者であったことは共通している。一方水戸には光圀が招聘した中国からの亡命学者朱舜水がおり、その弟子が安積澹泊で水戸彰考館の総裁、要約すればこの二系統を統合したのが初期の水戸学である。しかし観瀾の後は余りたいした学者も出ず、このころは日本の思想に強い影響力をもっていたわけではない。

ところが藤田幽谷とその子東湖、さらに会沢正志などが出、斉昭がこの東湖によって水戸藩主となり、東湖を側用人、正志を侍読とすると共に、水戸は「思想的権威」のような様相を呈して来た。……だが会沢正志であれ、藤田東湖であれ、本来の姿は水戸藩の「お抱え学者」であり、藩に従属して禄をもらっている以上、浅見絅斎のような完全に自由な思想家ではあり得ない。彼らは「尊皇攘夷」は声を大にして口にしたが、「藩」そのものの否定はもちろん、幕藩体制否定の「倒幕」さえ明確には口に出来ず、その点、決して「倒幕のアジテーター」とはいえない。……尊皇思想を研究された三上参次博士は「一方に於て是書(『新論』や『常陸帯』)を読み一方に於て『靖献遺言』の所信を実行せば、皇政復古の大業の明治維新の際に於て成功せるも強ち異とするに足らざるべし」と記されている。いわば「発火点」は『靖献遺言』であって、水戸学はそれにそそぐ油のようなもの、そして外圧はこれを煽ぎ立てる風のようなものであって、油と風だけでは何も起らないわけである。

そして発火点とは……「思想の真髄」いわば、天動説を地動説に変えてしまうような「心的転回」を起したときである。そうなれば『新論』も『常陸帯』も激烈な行動へと燃えあがる油にはなりうる。

そして多くの人の場合は発火点が『靖献遺言』であった〉

蒲生君平墓表に刻まれた藤田幽谷の撰文

ああ君蔵は、いつも関東の処士をもって任じ、このため生活は困窮を免れなかったけれども、なお天下の奇男子と称賛するに値する。どうして、かの翩々たる俗儒が、先生といわれているのと同列に扱われようか。私が聞くところでは、君蔵は最期に臨んで、なお天地の正気を称し、三宝の説を述べたという。すなわち、たとえ瞑没するとも、精神は天地の間にとどまって、その正気を意中の人に授けるであろうと。ここにおいて、古人が謂う『死して亡びない者』(『孝経』三十三章)とは、君蔵のことをいうのであろうか。ああ、もはやこのような人傑とは、幽明境を距ててしまった。この私は、誰と語り、誰に従ったらいいのだろうか。

ああ君蔵は、いつも関東の処士をもって任じ、このため生活は困窮を免れなかったけれども、なお天下の奇男子と称賛するに値する。どうして、かの翩々たる俗儒が、先生といわれているのと同列に扱われようか。私が聞くところでは、君蔵は最期に臨んで、なお天地の正気を称し、三宝の説を述べたという。すなわち、たとえ瞑没するとも、精神は天地の間にとどまって、その正気を意中の人に授けるであろうと。ここにおいて、古人が謂う『死して亡びない者』(『孝経』三十三章)とは、君蔵のことをいうのであろうか。ああ、もはやこのような人傑とは、幽明境を距ててしまった。この私は、誰と語り、誰に従ったらいいのだろうか。

(撰文の結語、安藤英男訳)