乃木希典大将は自決する二日前の明治四十五(一九一二)年九月十一日、東宮御所へ赴き、皇太子裕仁親王殿下(後の昭和天皇)にお目にかかりたいと語った。殿下は御年満十一歳、学習院初等科五年生だった。そのときの模様を大正天皇の御学友、甘露寺受長氏の著書『背広の天皇』に基づいて紹介する。

乃木希典大将は自決する二日前の明治四十五(一九一二)年九月十一日、東宮御所へ赴き、皇太子裕仁親王殿下(後の昭和天皇)にお目にかかりたいと語った。殿下は御年満十一歳、学習院初等科五年生だった。そのときの模様を大正天皇の御学友、甘露寺受長氏の著書『背広の天皇』に基づいて紹介する。

乃木は、まず皇太子殿下が陸海軍少尉に任官されたことにお祝いのお言葉をかけ、「いまさら申しあげるまでもないことでありますが、皇太子となられました以上は、一層のご勉強をお願いいたします」と申し上げた。続けて乃木は、「殿下は、もはや、陸海軍の将校であらせられます。将来の大元帥であらせられます。それで、その方のご学問も、これからお励みにならねばなりません。そうしたわけで、これから殿下はなかなかお忙しくなられます。──希典が最後にお願い申し上げたいことは、どうぞ幾重にも、お身体を大切にあそばすように──ということでございます」

ここまで言うと、声がくぐもって、しばらくはジッとうつむいたきりだった。頬のあたりが、かすかに震えていた。

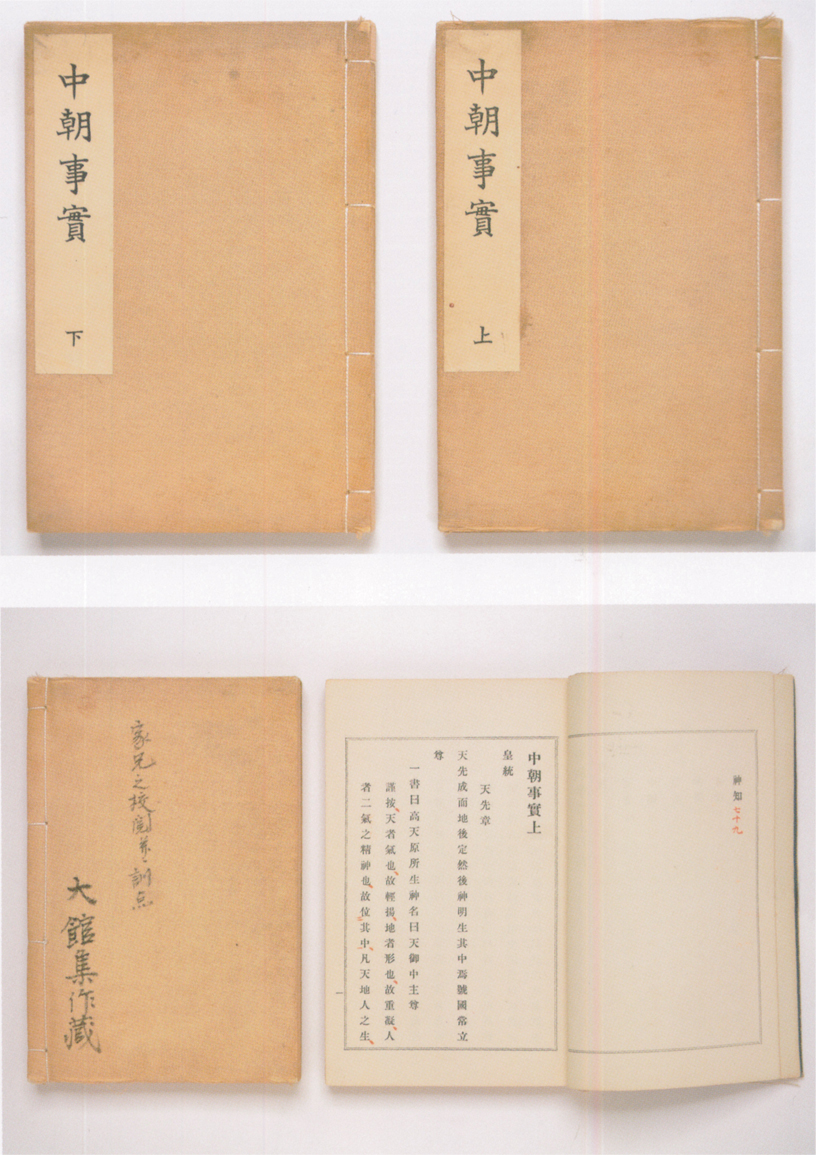

顔をあげた乃木は、「今日は、私がふだん愛読しております書物を殿下に差し上げたいと思って、ここに持って参りました。『中朝事実』という本でございまして、大切な所には私が朱点をつけておきました。ただいまのところでは、お解りにくい所も多いと思いますが、だんだんお解りになるようになります。お側の者にでも読ませておききになりますように──。この本は私がたくさん読みました本の中で一番良い本だと思いまして差し上げるのでございますが、殿下がご成人なさいますと、この本の面白味がよくお解りになると思います」

乃木の様子がなんとなく、いつもと違った感じなので、皇太子殿下は、虫が知らせたのだろうか、「院長閣下は、どこかへ行かれるのですか」とお尋ねになった。

すると、乃木は一段と声を落して、「はい──私は、ただいま、ご大葬について、英国コンノート殿下のご接伴役をおおせつかっております。コンノート殿下が英国へお帰りの途中、ずっとお供申し上げなければなりません。遠い所へ参りますので、学習院の卒業式には多分出られないと思います。それで、本日お伺いしたのでございます」と、お答えした。

それから六十六年を経た昭和五十三年十月十二日、松栄会(宮内庁OB幹部会)の拝謁があり、宮内庁総務課長を務めた大野健雄氏は陛下に近況などを申し上げる機会に恵まれた。大野氏が「先般、山鹿素行の例祭が宗参寺において執り行われました。その際、明治四十年乃木大将自筆の祭文がございまして、私ことのほか感激致しました。中朝事実をかつて献上のこともある由、聞き及びましたが……」と申し上げると、陛下は即座に、「あれは乃木の自決する直前だったのだね。自分はまだ初等科だったので中朝事実など難しいものは当時は分からなかったが、二部あった。赤丸がついており、大切にしていた」と大変懐しく、なお続けてお話なさりたいご様子だったが、後に順番を待つ人もいたので、大野氏は拝礼して辞去したという。

「山鹿素行」カテゴリーアーカイブ

「王命に依って催される事」─尾張藩の尊皇思想 上(『崎門学報』第13号より転載)

以下、崎門学研究会発行の『崎門学報』第13号に掲載した「『王命に依って催される事』─尾張藩の尊皇思想 上」を転載する。

●「幕府何するものぞ」─義直と家光の微妙な関係

名古屋城二の丸広場の東南角に、ある石碑がひっそりと建っている。刻まれた文字は、「依王命被催事(王命に依って催される事)」。この文字こそ、尾張藩初代藩主の徳川義直(よしなお)(敬公)の勤皇精神を示すものである。

名古屋城二の丸広場の東南角に、ある石碑がひっそりと建っている。刻まれた文字は、「依王命被催事(王命に依って催される事)」。この文字こそ、尾張藩初代藩主の徳川義直(よしなお)(敬公)の勤皇精神を示すものである。

江戸期國體思想の発展においては、ほぼ同時代を生きた三人、山崎闇斎、山鹿素行、水戸光圀(義公)の名を挙げることができる。敬公は、この三人に先立って尊皇思想を唱えた先覚者として位置づけられるのではなかろうか。

敬公は、慶長五(一六〇一)年に徳川家康の九男として誕生している。闇斎はその十八年後の元和四(一六一九)年に、素行は元和八(一六二二)年に、そして義公は寛永五(一六二八)年に誕生している。名古屋市教育局文化課が刊行した『徳川義直公と尾張学』(昭和十八年)には、以下のように書かれている。

〈義直教学を簡約していひ表はすと、まづ儒学を以て風教を粛正確立し、礼法節度を正し、さらに敬神崇祖の実を挙げ、国史を尊重し、朝廷を尊び、絶対勤皇の精神に生きることであつた。もつともこの絶対勤皇は時世の関係から当時公然と発表されたものではなく、隠微のうちに伝へ残されたものである〉

「隠微のうちに伝へ残されたものである」とはどのような意味なのか。当時、徳川幕府は全盛時代であり、しかも尾張藩は御三家の一つである。公然と「絶対勤皇」を唱えることは、憚れたのである。その意味では、敬公は義公と同様の立場にありながら、尊皇思想を説いたと言うこともできる。

「幕府何するものぞ」という敬公の意識は、第三代徳川将軍家光との微妙な関係によって増幅されたようにも見える。

敬公は家光の叔父に当たるが、歳の差は僅か四歳。敬公は「兄弟相和して宗家を盛りたてよ」との家康の遺言を疎かにしたわけではないが、「生まれながらの将軍」を自認し、「尾張家といえども家臣」という態度をとる家光に対して、不満を募らせずにはいられなかった。 続きを読む 「王命に依って催される事」─尾張藩の尊皇思想 上(『崎門学報』第13号より転載)

忘却された経済学─皇道経済論は資本主義を超克できるか 一

一、肇国の理想と家族的共同体

「人民の利益となるならば、どんなことでも聖の行うわざとして間違いない。まさに山林を開き払い、宮室を造って謹んで尊い位につき、人民を安ずべきである」(宇治谷孟訳)

『日本書紀』は、肇国の理想を示す神武創業の詔勅をこのように伝える。皇道経済論では、国民を「元元」(大御宝)として、その安寧を実現することが、肇国の理想であったことを強調する。

山鹿素行の精神を継承した経済学者の田崎仁義は、皇道の国家社会とは、皇室という大幹が君となり、親となって永遠に続き、親は「親心」を、子は「子心」を以て国民相互は兄弟の心で相睦み合い、純粋な心で結びついている国家社会だと説き、それは力で社会を統制する「覇道の国家社会」とも、共和国を指向する「民道の国家社会」とも決定的に異なるとした[i]。

続きを読む 忘却された経済学─皇道経済論は資本主義を超克できるか 一

いかなる危機に瀕してもわが国体は不滅である!

「いかなる危機に瀕してもわが国体は不滅である!」山鹿素行『中朝事実』第2回(明日のサムライたちへ 志士の魂を揺り動かした十冊 第2回)『月刊日本』2012年9月号の一部 ⇒最初の4ページ分のPDF

松陰が「先師」と呼んだ山鹿素行

安政六(一八五九)年四月、「今の幕府も諸侯も最早酔人なれば扶持の術なし」と判断した吉田松陰は、「草莽崛起」を説いて決起を促しました。しかし、半年後の十月二十七日、彼は二十九歳の若さで斬首の刑に処せられました。その六年前の嘉永六(一八五三)年、ペリー艦隊の来航に遭遇した松陰は、藩主に上書した『将及私言』で次のように述べていました。

安政六(一八五九)年四月、「今の幕府も諸侯も最早酔人なれば扶持の術なし」と判断した吉田松陰は、「草莽崛起」を説いて決起を促しました。しかし、半年後の十月二十七日、彼は二十九歳の若さで斬首の刑に処せられました。その六年前の嘉永六(一八五三)年、ペリー艦隊の来航に遭遇した松陰は、藩主に上書した『将及私言』で次のように述べていました。

「今般亜美理駕夷の事、実に目前の急、乃ち万世の患なり、六月三日、夷舶浦賀港に来りしより、日夜疾走し、彼の地に至り其の状態を察す。軽蔑侮慢、実に見聞に堪へざる事どもなり。然るに戦争に及ばざるは、幕府の令、夷の軽蔑侮慢を甘んじ、専ら事穏便を主とせられし故なり。然らずんば今已に戦争に及ぶこと久しからん。然れども往時は姑く置く。夷人幕府に上る書を観るに、和友通商、煤炭食物を買ひ、南境の一港を請ふの事件。一として許允せらるべきものなし。夷等来春には答書を取りに来らんに。願ふ所一も許允なき時は、彼れ豈に徒然として帰らんや。然れば来春には必定一戦に及ぶべし。然るに太平の気習として、戦は万代の後迄もなきことの様に思ふもの多し、豈に嘆ずべきもの甚だしきに非ずや。今謹んで案ずるに、来春迄僅かに五六月の間なれば、此の際に乗じ嘗胆坐薪の思ひをなし、君臣上下一体と成りて備へをなすに非ずんば、我が太平連綿の余を以て彼の百戦錬磨の夷と戦ふこと難かるべし」 続きを読む いかなる危機に瀕してもわが国体は不滅である!

「日本こそが中国だ」と叫んだ山鹿素行─「明日のサムライたちへ」

『月刊日本』の新連載「明日のサムライたちへ 志士の魂を揺り動かした十冊」の一冊目(山鹿素行『中朝事実』)の第一回冒頭です。

「日本こそが中国だ」と叫んだ山鹿素行⇒[PDF]

連載にあたって

わが国では、国難に直面したときには、必ず原点に戻って国を立て直そうという運動が起こってきました。大化の改新、建武の中興、明治維新など、いずれもそうであり、そこには、常に「怒れるサムライ」の存在がありました。

江戸幕府を倒したものは、万世一系のご皇室を戴き共存共栄の道義国家として永遠に続いていくという、わが国の国体の理想から逸脱する幕府の政治への不満であり、同時に対外的な危機に備えることをせず、危機を深刻化させ、しかもその責任をとろうとしない幕府への強い憤りでした。

現在の危機は、幕末の危機と共通する部分が少なくありません。ところが、領土問題や資源問題など目に見える問題に対する危機感は高まっていますが、欧米のリベラル・デモクラシーの問題点に対する認識は十分ではありません。例えば、国家の根幹である農業を破壊し、様々な分野の制度改革を促し伝統を破壊するTPP(環太平洋経済連携協定)を進めようという勢力が権力を維持しています。消費増税をめぐって、民主党・自民党の増税賛成派と公明党が手を組み、新たな幕府体制を形成しようとしています。それは、日本の国体の理想を忘れ去ってしまっているからではないでしょうか。

日本人全体が、本来の理想的な姿を見失い、利己主義、個人主義、効率万能主義、競争主義、物質至上主義に陥ってしまっているのです。これを深刻な問題として受け止めている人もいますが、全く意識していない人も少なくないのが現実です。 続きを読む 「日本こそが中国だ」と叫んだ山鹿素行─「明日のサムライたちへ」

阪本是丸先生のご講演と記念展「明治天皇と乃木大将」─「明日のサムライたちへ」取材記録

『月刊日本』の新連載「明日のサムライたちへ 志士の魂を揺り動かした十冊」の一冊目(山鹿素行『中朝事実』)執筆のために、平成24年7月15日(日)、明治神宮参集殿において開催された記念講演会に参加しました。「明治天皇と乃木大将」の演題で、国学院大学教授の阪本是丸氏がご講演され、明治天皇と乃木の敬神崇祖の念の篤さを強調しました。その際に配布された資料にある通り、乃木家の祖先を祀る沙沙貴神社(滋賀県近江八幡市)に乃木はしばしば参拝していましたが、殉死に臨んで、集作に三幅の軸を沙沙貴神社に寄進するよう託しました。三幅の軸の一つこそ、乃木が謹書した『中朝事実』の一節だったのです。

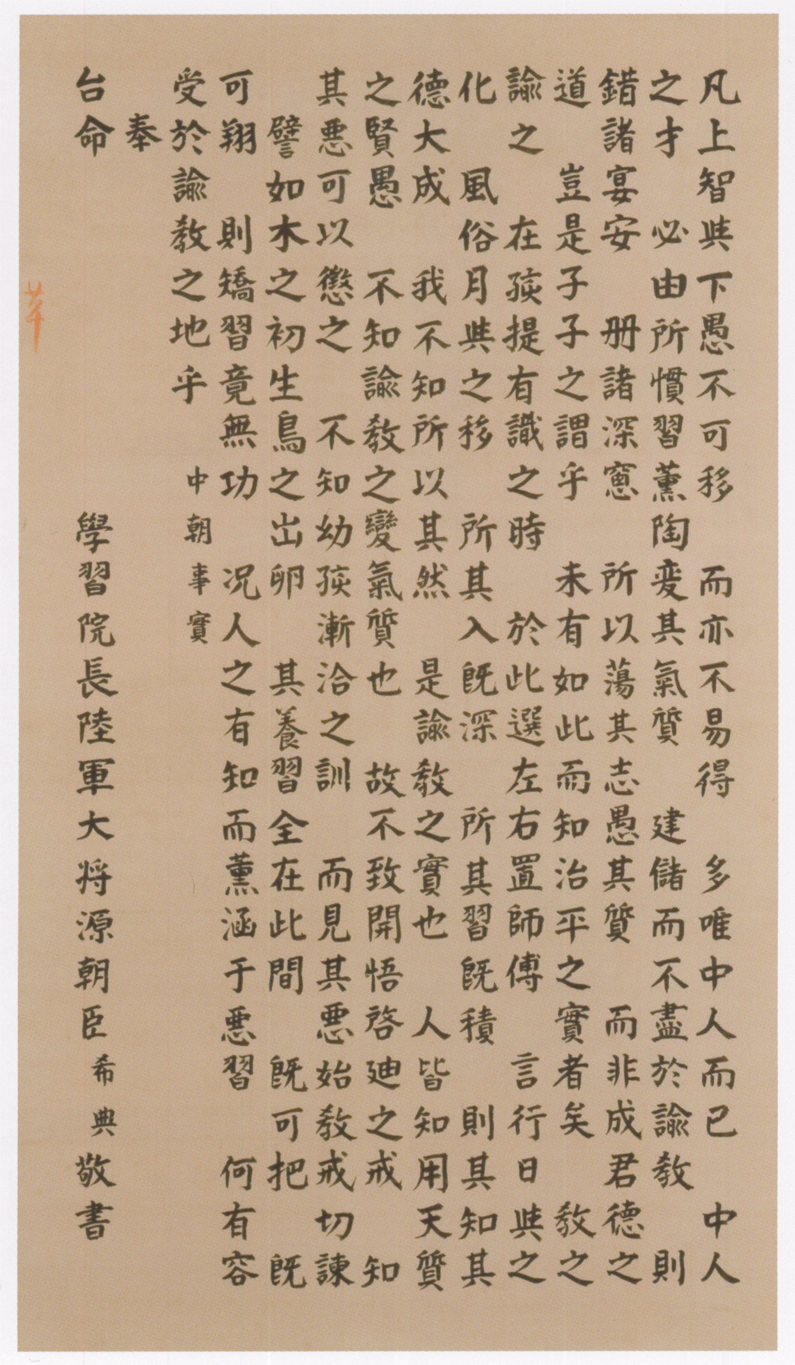

明治神宮文化館宝物展示室では、乃木神社との共催により、明治天皇百年祭・乃木神社御祭神百年祭記念展「明治天皇と乃木大将」が開かれており、「君臣一如」のうるわしい事績が紹介されています。乃木の弟・大館集作所蔵の『中朝事実』(乃木神社所蔵)、素行が『中朝事実』の一節を、東宮殿下(大正天皇)の台命を奉じて敬書、奉呈したものの下書き(学習院アーカイブズ所蔵)が目を引きました。

弁天町の宗参寺に墓参─「明日のサムライたちへ」取材記録

『月刊日本』の新連載「明日のサムライたちへ 志士の魂を揺り動かした十冊」の一冊目(山鹿素行『中朝事実』)執筆のために、平成24年7月14日午後、新宿区弁天町の宗参寺に、素行先生のお墓にお参りしてきました。法名は「月海院殿瑚光浄珊居士」。

明治40年12月29日、ここで乃木大将が祭文を奏上しています。

左側には、立派な梅の木があります。これは乃木大将遺愛の「春日野」で、乃木の殉死後、遺族によってここに移植されたものです。

学習院に保存される「乃木館」─「明日のサムライたちへ」取材記録

『月刊日本』の新連載「明日のサムライたちへ 志士の魂を揺り動かした十冊」の一冊目(山鹿素行『中朝事実』)執筆のために、乃木希典大将ゆかりの地を訪れました。

明治40年1月、学習院長に任ぜられた乃木は、全寮制を布いて、生徒の生活の細部にわたって指導す

る方針を打ち出し、翌年9月に寄宿舎が完成しました。乃木は自宅へは月に一、二度帰宅するだけで、それ以外の日は寮に入って生徒たちと寝食を共にし、その薫陶に当たりました。乃木の居室であった総寮部は「乃木館」として保存され、昭和19年頃、現在の目白キャンパス内に移築されました。

『月刊日本』編集部の杉原悠人君(学習院卒)の案内で、学習院大学を訪れ、乃木館に向かいました。筆者が乃木館の前に立つと、『中朝事実』を手にし、全身全霊で生徒を指導する乃木院長の姿が目に浮かびました。

服部純雄の『乃木將軍: 育英の父』には、日曜日、寮の談話室に有志を集めて乃木が『中朝事実』を講義した様子が描かれています。

「要は、わが日本国体本然の真価値、真骨髄をじゃな、よくよく体認具顕し、その国民的大信念の上に、日本精神飛躍の機運を醸成し、かくして新日本の将来を指導激励するということが、この本の大眼目をなしておるのじゃ」

乃木希典大将と『中朝事実』

元治元年(一八六四)年三月、当時学者を志していた乃木希典は、家出して萩まで徒歩で赴き、吉田松陰の叔父の玉木文之進への弟子入りを試みた。ところが、文之進は乃木が父希次の許しを得ることなく出奔したことを責め、「武士にならないのであれば農民になれ」と言って、弟子入りを拒んだ。それでも、文之進の夫人のとりなしで、乃木はまず文之進の農作業を手伝うことになった。そして、慶應元(一八六五)年、乃木は晴れて文之進から入門を許された。乃木は、文之進から与えられた、松陰直筆の「士規七則」に傾倒し、松陰の精神を必死に学ぼうとした。

乃木にとって、「士規七則」と並ぶ座右の銘が『中朝事実』であった。実は、父希次は密かに文之進に学資を送り、乃木の訓育を依頼していたのである。そして、入門を許されたとき、希次は自ら『中朝事実』を浄書して乃木にそれを送ってやったのである。以来、乃木は同書を生涯の座右の銘とし、戦場に赴くときは必ず肌身離さず携行していた。 続きを読む 乃木希典大将と『中朝事実』

祖国自己確認の歴史における『中朝事実』

わが国の歴史は、国体論の確立を目指した持続的な営みであった。その中で、国際情勢の変化、特に対外的危機意識の高まりは、常に祖国日本の自己確認を促してきた。

わが国の歴史は、国体論の確立を目指した持続的な営みであった。その中で、国際情勢の変化、特に対外的危機意識の高まりは、常に祖国日本の自己確認を促してきた。

永安幸正は、「何れの国民でも同じであるが、国民集団としてある種の危機が迫っていると感づく秋には、祖国あるいは民族を世界の中に位置付け、他国と比べて祖国自民族の歴史、実力、可能性を確かめなければならぬものである」と指摘する。

山鹿素行の『中朝事実』もまた、繰り返されてきたわが国の自己確認の歴史の一時代として位置づけられる。永安は、『中朝事実』執筆の目的を、①国家創設及び創設後の政治における要点の解明、②国際関係において、日本列島上のわが国こそが中朝・中華・中国(なかつくに)であることの主張──に整理した上で、次のように『中朝事実』を、繰り返されてきた祖国自己確認の試みの歴史の中に位置づける。 続きを読む 祖国自己確認の歴史における『中朝事実』