貞享四(一六八七)年四月、霊元天皇は、御子である東山天皇に譲位され、同年十一月に大嘗祭を挙行しようとした。大嘗祭は、後土御門天皇の文正元(一四六六)年以来二百二十余年の間中絶していた。

貞享四(一六八七)年四月、霊元天皇は、御子である東山天皇に譲位され、同年十一月に大嘗祭を挙行しようとした。大嘗祭は、後土御門天皇の文正元(一四六六)年以来二百二十余年の間中絶していた。

崎門学正統派の近藤啓吾先生は『講学五十年』(平成二年)において、以下のように書かれている。

〈天皇のこの大嘗祭の復興は、幕府の冷淡と無理解とのために幕府より全く援助を受けられることなく、されば万事御不自由な費用で、規模を極めて縮小、例へば三日を要する日程を一日に切りつめて実行されたのであるが、その縮小に対してさへ、それでは非礼であり、神は非礼を受けられぬと反対する方もあり(御兄堯恕法親王)、また廷臣の多くも幕意を憚って消極的態度を示したが、そのやうなうちにあつて天皇は毅然として御自らの責任として親しくこれに当られたのである。但、摂政一条兼輝(冬経)一人がよく輔佐申上げてゐることが注目せられるが、兼輝もまた貞享二年、正親町公通より、垂加神道の伝授を受けてゐるのである。

このやうに見て来ると、延宝の末より天和を経て貞享の初めにかけ、垂加神道が有志の廷臣の間に浸透しつつあつたことがうかがはれるが、しかしそのやうな気運が生れたことは、上にある天皇がこのことを容認せられ、乃至は推奨せられたのでなくては、実現困難であつたらう。そしてそれを知る上の最大の事実として、後西天皇の御遺子にして桂宮家(八条宮家)を紹がれた弾正尹尚仁親王の師として、闇斎の高弟桑名松雲、および松雲の門人栗山潜鋒がお仕へしたことを指摘せられる。天皇は御甥尚仁親王に深く慈愛を注がれ、親しく親王の御歌を添削批評してをられることは、親王が筆録せられた『仙洞御添削聞書』(『列聖全集』第五巻)を拝することによつて明らかである〉

「近藤啓吾」カテゴリーアーカイブ

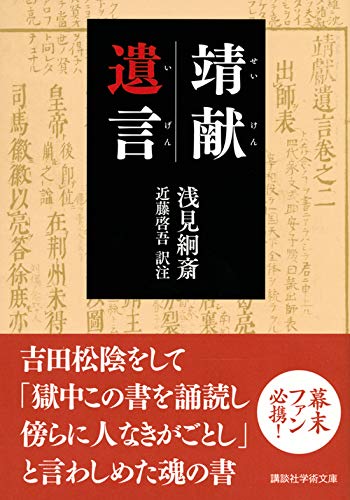

浅見絅斎著・近藤啓吾訳注・松本丘編『靖献遺言』(講談社学術文庫)

平成29年12月25日に逝去された近藤啓吾先生の『靖献遺言講義』が再編集され、講談社学術文庫として、平成30年12月に刊行された。

平成29年12月25日に逝去された近藤啓吾先生の『靖献遺言講義』が再編集され、講談社学術文庫として、平成30年12月に刊行された。

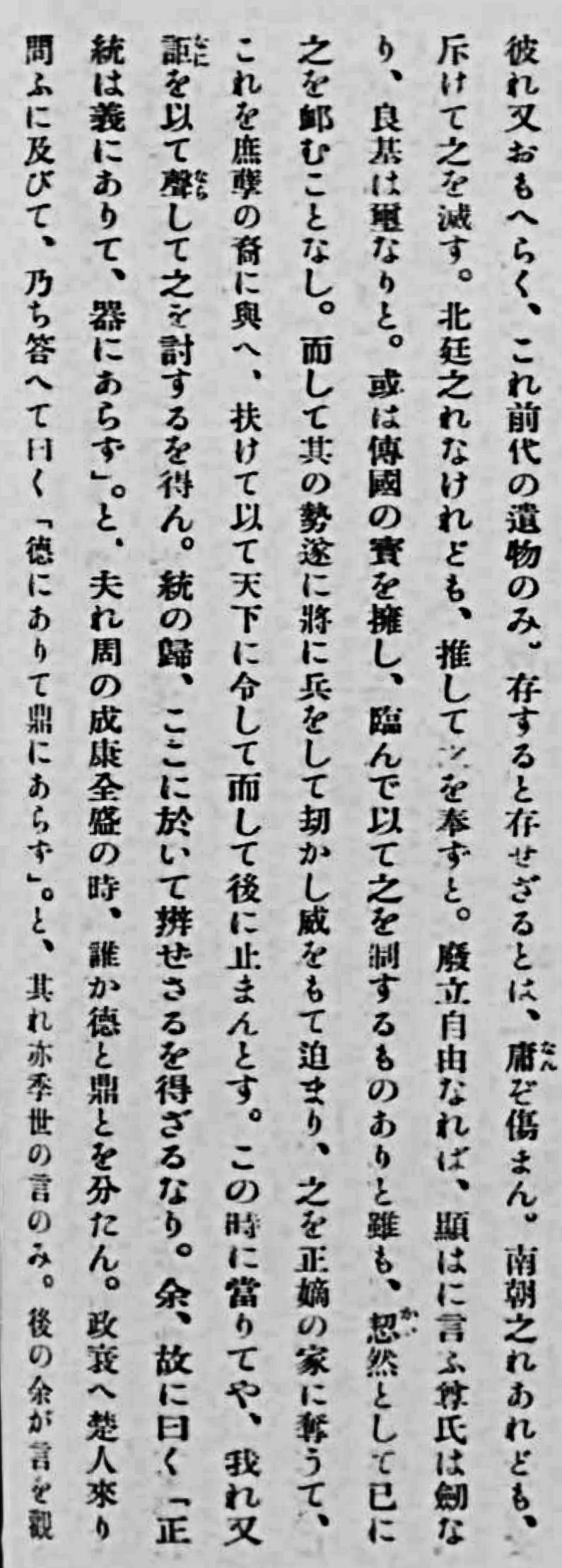

『靖献遺言』は山崎闇斎の高弟浅見絅斎が貞享4(1687)に著した書。中国の忠臣義士8人(屈平・諸葛亮・陶潜・顔真卿・文天祥・謝枋得・劉因・方孝孺)の事跡と、終焉に臨んで発せられた忠魂義胆の声を収めている。

絅斎は「『靖献遺言』の後に書す」で以下のように書いている。

「古今の忠臣義士の平生に於いて心のうちに確立しているところの規範、死に臨んでいい置いた遺言、いずれも君国の大変の際にあらわれて、史伝のうちに明らかに記されているのである。わたくしはそれを拝読しさらにくり返して考えるたびに、その純粋にして確乎、しかも已むに已まれぬ深き思いに満ちた心、一点の曇りも蔭もなく、鉄壁を破らんばかりの傑出した気象に触れ、まさしくわが身も当時にあってその人々の風采に接した思いを生じ、感激敬慕奮起、已めんとして已むるあたわざるを覚えるのである。まことに尊いことといわねばならない。

(中略)

まことに箕子逝きて久しくなるが、その、みずから靖じみずから先王に献じた精神は、万古を貫いて彼此一体、後世の忠臣義士の精神とへだてなきこと、本書に見て来た通りである。されば後世のこの書を読む人々よ、自己の心の何たるかを知らんとするならば、これを遠くに求めることを必要とせぬ。わがうちなるこの靖献の一念、これこそわが心の本体に外ならぬのである」

再編集の任に当たられた皇學館大学教授の松本丘先生は、「学術文庫版刊行にあたって」を以下のように結んでいる。

「本書に登場する忠臣義士の、壮烈あり、憂憤あり、自若あり、さまざまなかたちで道義を貫いた姿、それとは逆に暴戻あり、追従あり、保身あり、後世に汚名を残した奸邪の人々の態度、現在の我々にとっても、そこから学び取ることは少なくない。最後に、前掲した「靖献遺言講義に題す」に記された近藤先生の語を掲げて拙文を終えることとする。

我等が本書からいかなる教へを得るかは、我等みづからの志のいかんによつて定まることで、漠然と本書に対しても本書は何も語らぬであらう。されば本書より教へを得るためには、我等みづからが今日何をなすべきかといふ目標を持たねばならぬ。その目標を持つて本書を繙く時、本書は我等に重大なる道を指示せられるのである。」

「王命に依って催される事」─尾張藩の尊皇思想 上(『崎門学報』第13号より転載)

以下、崎門学研究会発行の『崎門学報』第13号に掲載した「『王命に依って催される事』─尾張藩の尊皇思想 上」を転載する。

●「幕府何するものぞ」─義直と家光の微妙な関係

名古屋城二の丸広場の東南角に、ある石碑がひっそりと建っている。刻まれた文字は、「依王命被催事(王命に依って催される事)」。この文字こそ、尾張藩初代藩主の徳川義直(よしなお)(敬公)の勤皇精神を示すものである。

名古屋城二の丸広場の東南角に、ある石碑がひっそりと建っている。刻まれた文字は、「依王命被催事(王命に依って催される事)」。この文字こそ、尾張藩初代藩主の徳川義直(よしなお)(敬公)の勤皇精神を示すものである。

江戸期國體思想の発展においては、ほぼ同時代を生きた三人、山崎闇斎、山鹿素行、水戸光圀(義公)の名を挙げることができる。敬公は、この三人に先立って尊皇思想を唱えた先覚者として位置づけられるのではなかろうか。

敬公は、慶長五(一六〇一)年に徳川家康の九男として誕生している。闇斎はその十八年後の元和四(一六一九)年に、素行は元和八(一六二二)年に、そして義公は寛永五(一六二八)年に誕生している。名古屋市教育局文化課が刊行した『徳川義直公と尾張学』(昭和十八年)には、以下のように書かれている。

〈義直教学を簡約していひ表はすと、まづ儒学を以て風教を粛正確立し、礼法節度を正し、さらに敬神崇祖の実を挙げ、国史を尊重し、朝廷を尊び、絶対勤皇の精神に生きることであつた。もつともこの絶対勤皇は時世の関係から当時公然と発表されたものではなく、隠微のうちに伝へ残されたものである〉

「隠微のうちに伝へ残されたものである」とはどのような意味なのか。当時、徳川幕府は全盛時代であり、しかも尾張藩は御三家の一つである。公然と「絶対勤皇」を唱えることは、憚れたのである。その意味では、敬公は義公と同様の立場にありながら、尊皇思想を説いたと言うこともできる。

「幕府何するものぞ」という敬公の意識は、第三代徳川将軍家光との微妙な関係によって増幅されたようにも見える。

敬公は家光の叔父に当たるが、歳の差は僅か四歳。敬公は「兄弟相和して宗家を盛りたてよ」との家康の遺言を疎かにしたわけではないが、「生まれながらの将軍」を自認し、「尾張家といえども家臣」という態度をとる家光に対して、不満を募らせずにはいられなかった。 続きを読む 「王命に依って催される事」─尾張藩の尊皇思想 上(『崎門学報』第13号より転載)

松本丘先生の近藤啓吾先生追悼文

平成29年12月25日、崎門学正統派を継いだ近藤啓吾先生が亡くなられた。それからおよそ半年、『日本』平成30年7月号に皇學館大学教授の松本丘先生が「近藤啓吾先生を偲ぶ」と題して、追悼文を書かれている。

平成29年12月25日、崎門学正統派を継いだ近藤啓吾先生が亡くなられた。それからおよそ半年、『日本』平成30年7月号に皇學館大学教授の松本丘先生が「近藤啓吾先生を偲ぶ」と題して、追悼文を書かれている。

〈先生の学問が、資料の博捜と、厳密な考証の上に成り立つてゐたことは勿論であるが、その一貫した姿勢は、

私は、今日「論文」と称するものに多い、科学的研究とか実証的研究を看板として、古人を自分と同列に引きさげ、第三者の目をもってこれを冷たく観察し評価する態度に同感することができない。私にとつて古人は私の生き方の目標であり手本であり、みづから反省する鑑である。(『続々山崎闇斎の研究』緒説)

といふ述懐に端的に示されてゐる。そしてそれは、闇斎・絅斎・強斎三先生の学問への景仰となつた。

いつしかこの先学が苦しみつつたどつた道程、すなはち現実より根源、倫理より信仰、儒学より神道へといふ道を、私もたどるやうになってゐた。(『講学五十年』)

かくの如く、三先生の辛苦の跡を、そのままみづからの問題として究明し続けられたご生涯であつた〉

そして、松本先生は次のように結んでいる。

〈終はりに、御病床の枕元に遺されてゐた先生の歌稿のうちの二首を掲げて拙文を終へることとする。

先学のゆきにしあとにつづかむと

つとに誓ひし我れにありしが

一系の千代を祈るの外に何

ねがひありしや我が生涯は 〉

近藤啓吾先生の御指導と『GHQが恐れた崎門学』

拙著『GHQが恐れた崎門学』発売直後の平成28年10月上旬、崎門学正統派を継ぐ近藤啓吾先生のお宅に、同書上梓の御報告と御礼に伺いました。崎門学研究会代表の折本龍則氏にも同行していただきました。

拙著『GHQが恐れた崎門学』発売直後の平成28年10月上旬、崎門学正統派を継ぐ近藤啓吾先生のお宅に、同書上梓の御報告と御礼に伺いました。崎門学研究会代表の折本龍則氏にも同行していただきました。

近藤先生の研究の蓄積と御指導なくして、到底本書を書くことはできませんでした。拙著「あとがき」でも次のように書かせていただきました。

〈…『靖献遺言』の理解においては、崎門学研究会を主宰する折本龍則氏とともに、近藤啓吾先生の『靖献遺言講義』をテキストとして、平成二十三年から一年以上に亘って輪読会を継続いたしました。そのきっかけを作ってくれた折本氏には、今回「いま何故、崎門学なのか」と題してお書きいただきました。心より感謝いたします。

平成二十四年十月中旬に、輪読会、勉強会で解決できなかった不明点、疑問点を整理して、近藤先生に書簡を出させていただきました。同年十二月五日、先生は小生の訪問をお許しくださいました。その際、『靖献遺言』を読む際に重要な「厳かな気持ち」「謙虚な気持ち」について教えていただきました。

その後、書簡、訪問を通じて先生からは、誠に貴重なご教示を繰り返し頂戴するのみならず、平成二十五年五月二十三日に訪問させていただいた際には、「崎門の学を学ぶには」と題して、七枚に及ぶ丁寧な手引き書を賜りました。近藤先生の研究成果なくして、到底本書を書くことはできませんでした。

近藤先生に出版の報告をさせていただいたところ、有り難くも、以下のような書簡を頂戴することができました。

「貴編再読三読致しました。出版される書物数限りないものの、古人を論ずるもの、古人を自分と同列に引き下げ、中には却て自分以下に見降して勝手に評論するもの多くなるを歎いてをりましたところ、高文の古人に敬虔なるを拝見し、洵にうれしく思ひました。その上これを出版して下さる書肆のあること、よろこびと感謝の限りです」〉

御礼に伺った際、近藤先生は書名に聊か驚かれ、「思い切った書名をつけましたね」と仰いましたが、その後全体に目を通された上で、「よく書いてくれました」とのお言葉を賜ることができました。これほどありがたいお言葉はありません。

本書を通じて、崎門学の説く日本國體の真髄、明治維新の本義が、一人でも多くの国民に理解されることを望むのみです。

以下に、筆者が繰り返し学び続けている近藤先生の主要著作を紹介しておきます。 続きを読む 近藤啓吾先生の御指導と『GHQが恐れた崎門学』

「二子なかりせば、乱臣賊子、迹を後世に接せん」

韓愈『伯夷の頌』の末尾には、「二子なかりせば、乱臣賊子、迹を後世に接せん」とあります。二子(伯夷・叔斉)がいなかったら、乱臣賊子が次々と絶え間なく出現したことだろう、と。

韓愈『伯夷の頌』の末尾には、「二子なかりせば、乱臣賊子、迹を後世に接せん」とあります。二子(伯夷・叔斉)がいなかったら、乱臣賊子が次々と絶え間なく出現したことだろう、と。

これについて、近藤啓吾先生は『靖献遺言講義』で以下の絅斎講説を引いています。

〈『拘幽操』の附録の跋にかくも、この思い入れで、やゝともすれば後世での手よく世をぬすむものが、湯・武を引きべつにする。それでこの二子なくば乱臣賊子あとを後世につがせうぞ。王莽や曹操や許魯斎や其外の世をぬすむ男どもを一坐にならべて、湯・武ばなしをしたらば、惣々尤じや聖人じやと云をゝ。其中へ伯夷の名分を云いたてたら、どれも色ちがひして、ものをゑ云ふまいぞ〉(原文カタカナ)

「真の國體観なき『保守派』の悲劇」(『レコンキスタ』平成27年11月1日)

近藤啓吾先生「明治初年神道行政の変遷」─神道の化石化

明治維新の精神は残念ながら貫徹されることはなかった。早くも明治3、4年頃には当初の理想は失われていった。

この過程について、近藤啓吾先生は「明治初年神道行政の変遷」(『続々紹宇文稿』)において分析し、次のように要約している。

「……皇権回復・神武復興を目指して身を殞した多くの先輩の志を継いで、つひに維新の大業を成し遂ぐるや、その諸志上が新政府に登庸せられ、その志す神制国家を樹立せんとしたのは当然のことであるが、当時一般の国民には、その神といふものの意義が知られてをらず、西欧のゴツドやゼウスと同一視するものも少なくなく、ましてそれは我国父祖のことであり、神道といふは、父祖がこの国を開かんとして辛苦した足迹のことであるとの認識は殆ど有してゐなかつたので、折角掲げた国家復興の理想も一般国民の理解には遠きものであつた。

続きを読む 近藤啓吾先生「明治初年神道行政の変遷」─神道の化石化

伊勢神道の眼目─近藤啓吾先生「神いますの確信」①

伊勢神道の眼目について、近藤啓吾先生は「神いますの確信」(『崎門三先生の学問』)において、次のように書かれている。

伊勢神道の眼目について、近藤啓吾先生は「神いますの確信」(『崎門三先生の学問』)において、次のように書かれている。

「伊勢神道の神道説の眼目とするところは、一言でいへば、私どもたる本質は、神から賜つたものであるといふことの確信である。伊勢神道が神道としての理論を樹立したのは、平安時代の末から鎌倉時代の初めにかけてのことであるが、しかしそれは突然に成つたものでなく、神宮には神宮として古代より伝承し来つた神の認識があり、それを体系化しことばとしたことがその時代であつたといふことである。神道にはもともとその意識はあつたが、それを説くことばがなかつた。伊勢の神道にその神道を説くことばが成立したのは、仏教の中でも真言宗の教義を意識し、それに対抗するものとして、神道の自主性を説かんとしたためであつて、しかし伊勢にてはそれを成すために、当時最も組織化された教学であり、識者の間に強い影響を及ぼしてゐた真言宗の力を借りるところがあつたことは、已むを得なかつた。例へば伊勢神道にて最も大切にしてゐる「清浄」といふ語も、本来は真言宗の語であり、伊勢ではその語を借りて神道の心を表はす語としたことであるが、そのことをもつて、伊勢では真言よりその語と内容とを取つて己れの語とし思想としたものではない」

三宅観瀾『中興鑑言』─栗山潜鋒の正統論と対立

三宅緝明(観瀾)は、延宝2(1674)年に京都の町人儒者三宅道悦の子として生まれた。崎門学正統派の浅見絅斎に師事し、元禄11(1698)年に江戸に下り、翌年栗山潜鋒の推薦で水戸藩に仕えるようになった。彰考館編修となり『大日本史』編纂に従事した。

三宅緝明(観瀾)は、延宝2(1674)年に京都の町人儒者三宅道悦の子として生まれた。崎門学正統派の浅見絅斎に師事し、元禄11(1698)年に江戸に下り、翌年栗山潜鋒の推薦で水戸藩に仕えるようになった。彰考館編修となり『大日本史』編纂に従事した。

観瀾が後醍醐天皇の政治の得失を論じたのが『中興鑑言』である。ここで観瀾は、足利を批判し、吉野を正統の天子とした。その点では潜鋒と同じだったが、正統とする理由において、潜鋒とは異なっていた。潜鋒が「躬に三器を擁するを以て正と為すべし」としたのに対して、観瀾は『中興鑑言』において、「余、故に曰く、正統は義にあり、器にあらず」と書いているのだ。観瀾の考え方は、安積澹泊ら彰考館の他の同僚にも共有されていた。

これに対して、近藤啓吾先生は次のように指摘されている。

「思うに土地といひ家屋といひ、その所有を主張するものが複数であって互ひに所有の権利を争ふ時には、その土地や家屋の権利書を所持してゐるものを正しい所有者と判断せざるを得ない。されば人はみな権利書を大事にして失はぬやう盗まれぬやう、だまし取られぬやう、その保管に心を用ひるのである。神器もその性格、ある意味では権利書に似てをり、皇統分立していづれが正しい天子であるか知りがたく、人々帰趨に苦しむ時は、神器を有してをられる御方を真天子としてこの御方に忠節を尽くさねばならない。いはんや神器は権利書と異なり、その由緒からいへば大神が天孫に皇位の御印として賜与せられし神宝であり、大神の神霊の宿らるるところとして歴代天皇が奉守継承して来られた宝器であり、極言すれば、天祖・神器・今上の三者は一体にして、神器を奉持せられるところ、そこに天祖がましますのである」(「三種神器説の展開―後継者栗山潜鋒」)