頼山陽は、寛政八年、十七歳の時に「古今総議」を著している。これこそが、『日本外史』序論の底稿となった文章である。

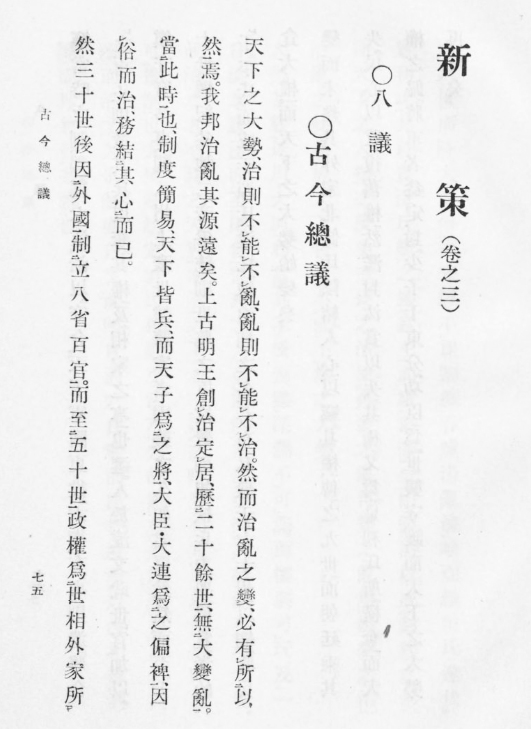

〈天子、之れが将となりたまひ、大臣・大連は、之れが偏裨たり……[神武天皇より]三十世の後、外国の制に因り、八省、百官を立つ。五十世に至り、政権は世相[代々の首相]・外家[藤原氏]の竊む所となる。当時の制、七道[全国]を郡県にして、治むるに守・介[薩摩守・長門介の如き]を以てし、天下の軍国は、更はる〲六衛に役し、事あれぱ則ち将を遣はして之れを合し、事止めぱ其の兵を散じて、以て其の[兵]権を奪ふ。相家[世相・外家]の専らにするに及び、人[官吏]を流[家筋]に選び、文武、官を世にし、加ふるに鎮守府の多事なるを以てし、関八州の土豪にして、将家[武将]に隷[属]するもの、因習の久しき、君臣の如く然り、而して七十世に至り、綱紀ます〱弛み……兵力を挾んで、爵賞を[強]要するもの、平氏に始まつて、源氏に成り、遂に総追捕使の名に托して、私隷[家の子郎党]を六十州[全国]に碁布[配置]して、以て兵食の大権を収め、天下の大勢、始めて変ぜり。変じで未だ幾ぱくならず、その外家北条氏、陰かに人心を結び、以て其の権を竊み、之れを九世に伝へたり。朝延は其の民心を失へるに乗じ、以て旧権を収復せり…。又足利氏の横奪する所となり、而して大権の将家[征夷大将軍]に帰するもの、盆々定まり、少子を[関]東に封じ、功臣を分かつて世襲の守護と為し、而して天下の大勢、再び変じ、[以下、織田・豊臣氏に到り]大勢、三たぴ変ぜり〉(木崎好尚『青年頼山陽』)

山陽は、『日本外史』では次のように述べている。

「思うに、わが日本がはじめて国を建てたときは、政事向きのことは万事が簡略でたやすく、文官・武官というような区別もなく、日本国中の者はだれでもこぞってみな兵士であって、天子はその元帥(総大将)となられ、大臣・大連がその副将軍となっていたので、将帥という定まった官職があったわけではなかった。

だから後世のように、世にいう武門とか武士とかいうものはあるべきはずもなかった。天下が泰平無事であるならそれまでのこと、いったん有事の際には、天子はかならず自分で征伐の苦労をされた。もし天子がなにかの理由で出陣されないときには、皇子や皇后がその代理をされて、けっして臣下の者にうち委せてしまわれることはなかったのである。だから兵馬・糧食の大権は人手に渡ることなく、しっかりと天子の手の内にあって、よく天下を抑え従え、なおその余威は、国内ばかりでなく、延びて三韓(朝鮮南部の馬韓・弁韓・辰韓)や粛慎(シナ古代の北方民族)にまでも輝きわたり、これらの諸国はみな貢物を持ってわが日本へ来朝しないものはなかったのである」(頼惟勤訳)

こうした山陽の武家政権批判は、山県大弐の『柳子新論』「正名」(第一篇)や藤田幽谷の『正名論』にも通ずる。

「わが東方の日本の国がらは、神武天皇が国の基礎を始め、徳が輝きうるわしく、努めて利用厚生の政治をおこし、明らかなその徳が天下に広く行きわたることが、一千有余年である。……保元・平治ののちになって、朝廷の政治がしだいに衰え、寿永・文治の乱の結果、政権が東のえびす鎌倉幕府に移り、よろずの政務は一切武力でとり行なわれたが、やがて源氏が衰えると、その臣下の北条氏が権力を独占し、将軍の廃立はその思うままであった。この時においては、昔の天子の礼楽は、すっかりなくなってしまった。足利氏の室町幕府が続いて興ると、武威がますます盛んになり、名称は将軍・執権ではあるが、実は天子の地位を犯しているも同然であった」(『柳子新論』)

〈「鎌倉氏の覇たるや、府を関東に開きて、天下の兵馬の権専らこれに帰す。室町の覇たるや、輦轂(天子の御車のことで、天子の都の地である京都を指す)の下に拠りて、驩虞(覇者)の政あり。以て海内に号令し、生殺賞罰の柄、咸その手に出づ。威稜(威力)の在る所、加ふるに爵命(官位)の隆きを以てし、傲然尊大、公卿を奴視し、摂政・関白、名有りて実無く、公方(将軍家)の貴き、敢へて其の右に出づる者なければ、すなはち『武人、大君となる』に幾し〉(『正名論』)