■水戸学の真髄

明治維新の原動力となった国体思想は、早くも明治四(一八七一)年頃には新政府によって蔑ろにされるようになった。崎門学派、水戸学派、国学派などは重用されなくなったのである。こうした時代に、『大日本史』完成の志をまっとうし、ついにそれを実現したのが栗田寛である。

天保六(一八三五)年九月十四日に水戸下町本六丁目で生まれた栗田は、わずか十三歳で会沢正志斎の『迪彝篇(てきいへん)』を愛読し、皇統のよって立つ神器の尊厳性と国体の尊さを感得していた。

『迪彝篇』は正志斎が天保四(一八三三)年に著した実践道徳論を展開した著作で、他の著作より比較的わかりやすく「国体の尊厳性」を説くとともに、国体の尊厳性を支える「皇位は無窮」の内実を説いている。

筆者は水戸学の達成の一つは「国体の尊厳」「皇位の無窮」の内実を明確にしたことにあると考えている。それは、東湖の『弘道館記述義』の次の一節に凝縮されているのではなかろうか。

「蓋(けだ)し蒼生安寧、ここを以て宝祚無窮(ほうそむきゅう)なり。宝祚無窮、ここを以て国体尊厳なり。国体尊厳、ここを以て蛮夷戎狄(ばんいじゅうてき)卒服す。四者、循環して一のごとく、おのおの相須(ま)ちて美を済(な)す」(思うに人民が安らかに生を送るがために皇位は無窮であり、皇位が無窮であるがために国体は尊厳、国体が尊厳であるがために四方の異民族は服従する。この四者は循環して一つとなり、それぞれ相互に関連してみごとな一体をなしている、橋川文三訳)と書かれている。 続きを読む 水戸学と昭和維新運動

「水戸学」カテゴリーアーカイブ

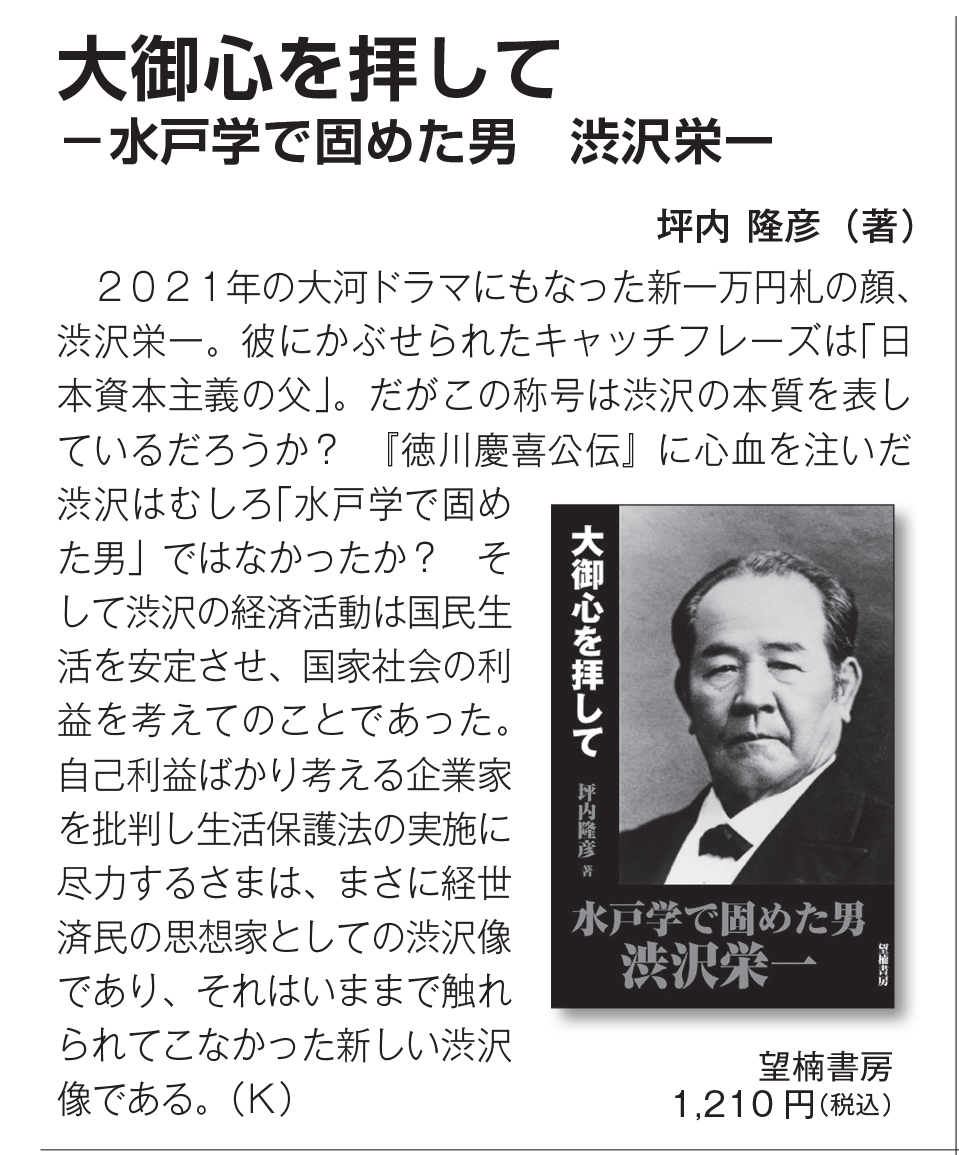

坪内隆彦『水戸学で固めた男・渋沢栄一 大御心を拝して』書評(『史』令和4年3月号)

『水戸学で固めた男・渋沢栄一』まえがき

坪内隆彦『水戸学で固めた男・渋沢栄一─大御心を拝して』(望楠書房、令和3年9月)

〈渋沢栄一は「日本資本主義の父」と呼ばれている。しかし、そうしたとらえ方では彼の本質は見えてこない。渋沢を「水戸学で固めた男」ととらえることによって、大御心を拝し、聖恩に報いようとして生きた彼の真価が浮き彫りになる。それによって、戦後否定的にとらえられてきた水戸学の真髄も理解されるのではないか。

確かに、渋沢が五百もの企業育成に関与した事実だけに注目すれば、渋沢を「日本資本主義の父」と呼べないことはないだろう。しかし、渋沢は同時に六百もの社会事業に関わっていた。その双方に目を向ければ、彼を「日本経済社会の父」と呼ぶ方が適切だろう。実際、かつては『日本の近代を築いた人』、『近代日本社会の創造者』といったタイトルの渋沢本も刊行されていたが、近年は「日本資本主義の父」が定着したように見える。

しかし、渋沢栄一記念財団が運営する渋沢史料館の井上潤館長は「渋沢本人は『資本主義』という言葉をほとんど使いませんでした。『資本主義の父』と言われていますが、本人が生きていれば『俺は違う』と言うでしょうね」と語っている(『毎日新聞』令和三年九月十八日付)。

では、なぜ渋沢は「水戸学で固めた男」なのか。彼の生涯を振り返れば、水戸学信奉と密接に関わる言動の連続だったことが窺えるからだ。若き日の渋沢は、水戸学の國體思想を体現しようとする尊攘の志士だった。そして、最晩年に渋沢が書いた『論語講義』では、水戸学の代表的学者・会沢正志斎の『新論』を彷彿とされる堂々たる國體論が展開されている。「渋沢が水戸学を信奉していたのは若い頃だけだ」という誤解があるが、決してそうではない。終生彼は水戸学を信奉していたのである。

渋沢が四半世紀の歳月を費やして『徳川慶喜公伝』の刊行に心血を注いだのも、慶喜の行動に、水戸光圀(義公)以来の尊皇思想継承の尊さを実感したからに違いない。

渋沢は藤田東湖歿後七十年に当たる大正十一(一九二二)年十一月に開催された記念会では、東湖の『回天詩史』の一節を吟じている。この記念会では、渋沢が所蔵していた「水戸家の秘訓」(公武相合はさる時は寧ろ弓を宗家たる徳川幕府に挽くも朝廷の為粉身すべき旨)が展覧されている。彼がそれを所蔵していた事実は、義公の尊皇思想継承に彼がいかに深い感動を覚えていたかを物語っている。

筆者は、五十年以上も養育院の運営に携わったことをはじめ、渋沢の社会事業への献身を支えていたのは、大御心を拝しそれに応え奉らんとする彼の覚悟であったと思う。

渋沢は常に大御心を拝し、国家の存続と国民生活の安定に寄与するために、自分ができることをやろうとしたのではないか。生活保護法の前身である救護法実施のために命をかけた渋沢を支えていたのは、大御心に応えんとする情熱だった。

また、「右翼の巨頭」と呼ばれた頭山満らの愛国陣営や蓮沼門三が主導した修養団などとの関係は、渋沢の愛国思想、尊皇思想を示しているようにも見える。渋沢の経済的活動も、水戸学の視点から見直すべきである。本書では、「水戸学で固めた男」として渋沢の人生を描き直してみたい。〉

『水戸学で固めた男・渋沢栄一』目次

坪内隆彦『水戸学で固めた男・渋沢栄一─大御心を拝して』(望楠書房、令和3年9月)

。

渋沢栄一は「日本資本主義の父」と呼ばれている。しかし、そうしたとらえ方では彼の本質は見えてこない。渋沢を「水戸学で固めた男」ととらえることによって、大御心を拝し、聖恩に報いようとして生きた彼の真価が浮き彫りになる。それによって、戦後否定的にとらえられてきた水戸学の真髄も理解されるのではないか。

第一章 水戸学國體思想を守り抜く

第一節 渋沢は終生水戸学を信奉していた

碑文に刻まれた「藍香翁、水藩尊攘の説を喜ぶ」

『論語講義』に示された水戸学國體思想

國體の内実=蒼生安寧(国民生活の安定)

藤田東湖の三度の決死

東湖の魂を語り継いだ渋沢

わが国史の法則─政権を壟断する者は必ず倒れる

福沢諭吉 vs. 渋沢栄一─楠公をめぐる新旧一万円札の対決

「真の攘夷家」と呼ばれた若き日の渋沢

「深谷の吉田松陰」・桃井可堂

渋沢の覚悟─斃れた先人の魂を継ぐ

「教育勅語の聖旨を奉体し、至誠もって君国に報ゆべし」

「志士仁人は身を殺して仁を成す」

第二節 『慶喜公伝』編纂を支えた情熱─義公尊皇思想の継承

四半世紀を費やした大プロジェクト

知られざる水戸と尾張の連携

義公遺訓継承のドラマ─「我が主君たる天皇には絶対随順の至誠を尽すべし」

「自分はただ昔からの家の教えを守ったに過ぎません」

沈黙を続けた慶喜

義公や烈公の遺墨・遺品をご覧になった明治天皇

明治天皇に三十年五カ月ぶりに謁見した慶喜

大正天皇の勅語─「恭順綏撫以テ王政ノ復古ニ資ス 其ノ志洵ニ嘉スへシ」

義公遺訓なき慶喜論の空疎

慶喜の家臣としての誇りを抱きしめて

渋沢は陽明学を信奉していたのか

第二章 大御心を拝して

第一節 救護法(生活保護法)実施に命をかける

人民の苦楽を直ちに御自身の苦楽となす大御心

戊申詔書と済生勅語

養育院長として三回にわたり皇后陛下に拝謁

「救護法のために斃れるのは本望です」

生活保護法廃止を唱える新自由主義者たち

先帝陛下最後の訪問先・滝乃川学園

第二節 愛国団体と渋沢

渋沢が愛国団体に関与した理由

渋沢と「右翼の巨頭」・頭山満

蓮沼門三の修養団を全面支援した渋沢

水戸学と蓮沼門三の國體思想と水戸学

第三章 水戸学によって読み解く産業人・渋沢

第一節 水戸学の愛民思想と渋沢

新自由主義者・田口卯吉との対決

養育院を存続させた渋沢の建議

経済的自由よりも国家を優先

私利を優先する実業家を厳しく批判した渋沢

領民を救った水戸藩の政策を実践した渋沢

義公による愛民の政治

幽谷と正志斎の愛民思想

渋沢の心に刻み込まれた水戸藩の愛民政治

第二節 「功利なき道義」と「道義なき功利」を共に排す

富国論を唱え、功利を肯定した水戸学

貨殖富裕を賎視した朱子学に対する渋沢の批判

あとがき

隅田公園の碑が示す水戸の尊皇思想

令和3年3月13日、嵐の中を大アジア研究会代表の小野耕資氏とともに、墨田区向島の隅田公園に赴きました。ここは、水戸藩の小梅藩邸(下屋敷)があった場所です。隅田公園には、水戸藩の尊皇思想を示すいくつかの碑が建っています。

文政12(1829)年、徳川斉昭(烈公)が水戸藩第9代藩主に就任しました。烈公から絶大な信用を得ていた藤田東湖は、天保11(1840)年には側用人となり、藩政改革に当たりました。

しかし、弘化元(1844)年5月、烈公は隠居謹慎処分を受け、東湖も失脚します。小石川藩邸(上屋敷)に幽閉され、同年9月には禄を剥奪されました。翌弘化2(1845)年2月には幽閉のまま小梅邸に移ったのです。この幽閉時代に東湖が作ったのが、漢詩「文天祥正気の歌に和す」(正気の歌)です。

「正大の気、粋然として神州にあつまる。秀でては富士の獄となり、巍巍として千秋そびゆ。注ぎては大永の水となり、洋洋として八州をめぐる。発しては万朶(ばんだ)の桜となり衆芳ともにたぐいなし……」

東湖は安政2(1855)年10月に発生した大地震に遭い亡くなりますが、正気の歌は幕末の志士を鼓舞し、明治維新の原動力となりました。

水戸学の土台となったのは、徳川光圀(義公)以来の尊皇思想です。義公遺訓は、第6代藩主・治保(文公)から第7代藩主・治紀(武公)に伝えられ、さらに武公から烈公に伝えられ、さらに烈公から慶喜に伝えられました。義公遺訓は、慶喜の異母弟・徳川昭武にも伝えられていたと思われます。 続きを読む 隅田公園の碑が示す水戸の尊皇思想

渋沢栄一と水戸学①─水戸学派・尾高惇忠(藍香)の感化

渋沢栄一の「論語と算盤」は良く知られていますが、渋沢の水戸学への傾倒や尊皇攘夷思想については、それほど知られてはいないようです。

渋沢は、早くも5歳の頃から、父・市郎右衛門元助の指導で漢籍を学び、7歳の時には従兄の尾高惇忠(藍香)のもとに通って四書五経や日本外史を学んでいました。渋沢が藍香とその弟・長七郎から受けた影響は大きかったようで、例えば『渋沢栄一伝稿本』には、次のように書かれています。

「先生をして更に憂国の志士たらしめしものは、尾高藍香と尾高長七郎となりき、藍香幼より文武に志し、早くより郷党の間に重んぜられしが、天保十二年徳川斉昭が水戸城外なる仙波ケ原に追鳥狩を催し、大に兵を練り武を講ずるや、藍香父に伴はれて之を参観し、いたく其勇壮なるを喜ぶと共に、いつしか水戸の士風を慕ふに至り、長ずるに及びて藤田東湖の弘道館記述義、常陸帯、会沢憩斎の新論等を愛読して、ますます其感化を受けたり」(『渋沢栄一伝稿本』)

一方、三島中洲門下の山田準は、「儒学と青淵先生」と題して次のように述べています。

「先生は又た王陽明の人物と学風に深き帰嚮も有つて居られる、其淵源は藍香翁から来て居るのではあるまいか。翁は水戸派の学問を修め一生愛読して傍から離さなかつた書は、常陸帯と新論と、王陽明の全集であつたと伝へられて居る。されば其感化が先生に及んだことは推知さるゝが、陽明の良知実行主義と簡易直截な学風とは、必ずや先生の心に契合する所があつたであらう」(『竜門雑誌』第481号、昭和3年10月)

この山田準の文章からは、水戸学とともに陽明学の影響も窺えます。渋沢自身は、大正13(1924)年10月に開かれた東湖会で、次のように述べています。

「水戸学が徳川幕府の末路に当りて国家の機運を作興して王政の復古を翼けたことは、今日更めて私の喋々を俟たぬのであります。而して水戸学の起源は水戸藩祖の尊王心より胚胎せられたものであつて、単に東湖先生のみを以て水戸学を論ずる訳には行きますまい。けれども天保以降嘉永・安政の頃に東湖先生が水戸に於て大義名分を唱道して皇室に対する幕府の態度に深い注意を払はれたことは、種々なる歴史が証明して居ります。惟ふに水戸は藩祖の威義二公、又は維新前には烈公等の各名臣が在らせられて、追々に其の御家風を発揚されたのであります。殊に外国関係の起つて以来、我が東湖先生は別して此点に注意されて、朝幕の間に在つて所謂大義名分を明にすることに力を尽されたお人と私は確信して居ります」(川崎巳之太郎編『東湖会講演集』大正13年10月刊)

ただ、渋沢が尊攘思想を固めたのは、安政の大獄や桜田門外の変を経た文久元(1861)年に、江戸に出て、北辰一刀流の千葉道三郎の道場に入門し、剣術修行のかたわら勤皇志士と交わるようになってからのようです。幸田露伴は『渋沢栄一』で、「栄一は……千葉道三郎の門に入り、型の如く文武両道を受けたが、その受けたものはこれ等の先生の学問技術よりも、むしろその先生の周囲に群れていた時代青年等の雄偉峻烈なる意気の方が大きなものであった」と述べています。

尊攘思想に目覚めた渋沢は、文久3(1863)年には、惇忠や、同じく従兄の渋沢喜作らと、高崎城を乗っ取って武器を奪い、横浜外国人居留地を焼き討ちにするという計画を立てています。明治45年2月に、その時のことを渋沢は次のように振り返っています。

「丁度忘れも致しませぬ文久三年の亥年です、私が数へ年二十四の時、どうも堪らなくなつて一つ一揆を起さうと云ふ企てを致したのであります。今考へるとそれは余程乱暴なのです。……其時自身等はどうも前のやうな事にては手温い、気の毒ではあるが外国人をエライ目に合せてやるが宜い、外国人に罪があるか無いか知らぬが、何しろ日本は弱いから窘めやうと云ふだけではある、而してこれに対して偸安姑息の幕吏が悪い、併し悪いけれども直ちに江戸に兵を挙げると云ふ事は出来ないから、先づ百姓一揆を起して、さうして近所の一城を屠つて、それから横浜に押し出す、さうして横浜を焼打をする、焼討が出来れば国家は混乱になる、そこで徳川氏は維持が出来なくなる、其間には自分等の義挙を賞讚して諸侯が応ずるかも知れぬ、もし諸侯の応ずるまでに至らぬで己れは陳勝・呉広となつて倒れるかも知れぬが、必ず後に次ぐものがあるに相違ない、故に成功すれば素より幸福であるが、又倒れても尚且つ本望である」(「陽明学と身上話」『陽明学』第40号、明治45年2月)

ただ、この計画に対しては尾高長七郎が強く反対し、大激論の末、計画は中止されました。

徳川慶喜が伊藤博文に明かした水戸藩の遺訓継承

令和2年8月に『日本』(日本学協会発行)編集長の安見隆雄先生から、「水戸学と尾張学」というテーマで執筆する機会を頂戴いたしました。拙著『徳川幕府が恐れた尾張藩』を上梓したのをきっかけです。ところが、同年11月拙稿提出後、年が明けて安見先生が急逝したことを知りました。非常に大きなショックを受けるとともに、残念でなりません。心より、ご冥福をお祈り申し上げます。

私が安見先生のご依頼に応え「知られざる尊皇思想継承の連携─尾張藩と水戸藩」と題して書かせていただいた原稿の結論は、尾張・水戸両藩における尊皇思想継承が一本の線でつながっているように見えるというものです。

尾張藩初代藩主・義直の遺訓「王命に依って催さるる事」の継承と、義公以来の尊皇思想の継承とが連動していたのではないかとの仮説です。一つだけ例を挙げれば、水戸においては、義公の遺訓は第6代藩主・治保(文公)に継承され、さらに文公から第7代藩主・治紀(武公)に継承されましたが、『武公遺事』には「我等は将軍家いかほど御尤の事にても、天子に御向ひ弓をひかせられなば、少(いささか)も将軍家にしたがひたてまつる事はせぬ心得なり」と書かれています。

この表現から直ちに想起されるのが、尾張藩における「王命に依って催さるる事」の継承です。尾張藩第4代藩主・吉通に仕えた近松茂矩が著した『円覚院様御伝十五ヶ条』には、「仮にも朝廷に向うて弓を引く事ある可からず」と書かれています。

この表現の一致にとどまらず、水戸と尾張が尊皇思想の継承・展開で協力していたことを窺わせる事実もあります。

さて、水戸藩における義公の遺訓継承を調べていた際に出会ったのが、渋沢栄一の『徳川慶喜公伝』です。渋沢が、かつて仕えた慶喜(江戸幕府最後の将軍)の伝記編纂を志したのは、明治26(1893)年頃とされています。明治維新に際して、慶喜がどのような考えで動いたのか、その真意を正しく後世に伝えたいという、熱い思いによるものでした。渋沢は、四半世紀もの歳月を費やして、ついに大正7(1918)年、『徳川慶喜公伝』全8巻を刊行しました。その第4巻には、義公の尊皇思想継承を伝える重大な記述があるのです。

〈明治34年の頃、私、渋沢栄一が大磯から帰る汽車の中で、伊藤博文公爵と出会ったとき、伊藤公爵が次のような話をされました。

「渋沢さんはいつも徳川慶喜公を誉めたたえておられますが、私は立派な大名の一人くらいに思っておりましたが、今はじめて慶喜公という方は普通の人でない非常に優れた立派な方であると言うことを知りました」

伊藤公は、なかなか人を信用し認めない方であるのに、いまこのように話されるのは、と疑問に思ったので、「なぜですか?」とたずねました所、「一昨夜、有栖川宮家で、スペインの王族の方を迎えて晩餐会があり、慶喜公も私も相客に招かれ、宴会が終わってお客が帰られた後、私は慶喜公に『維新のはじめに貴方が尊王というものを大事に考えられたのは、どのような動機からですか?』とたずねたところ、慶喜公は迷惑そうに『自分はただ昔からの家の教えを守ったに過ぎません。ご承知のように水戸は義公の時代から皇室を尊ぶということをすべての基準にしてまいりました。私の父、斉昭も同様の志しを貫いておりまして、常々の教えも、我らは三家(水戸藩・尾張藩・紀伊藩)三卿(田安家・一橋家・清水家)の一つとして、幕府をお助けすることは勿論でありますが、これから後、朝廷と徳川本家との間で争いが起きて、戦争でもするような大変なことにもならないとも限らないが、そのような場合には、水戸家はどんな状況になっても、朝廷に対して弓を引くようなことはしてはいけない。これは光圀公以来の代々受け継がれて来た教えであるから、絶対におろそかにしたり、忘れてはいけないものである。もしもの時のためにお前に言っておく。と教えられてきました。しかし、幼いときは、それほど大事な事とは考えていませんでしたが、二十に成り、(安政4年・1857)小石川の水戸家の屋敷に参りましたとき、父、斉昭は姿勢を正して、現在は黒船が来たりして大変な時代に成っている。この後、世の中はどのように変わって行くか分からない、お前も20歳になったのであるから、先祖から代々教え継がれて来た水戸家の家訓を忘れるではないぞ。と言われました。この言葉がいつも心に刻まれていましたので、ただそれに従ったまででございます』と慶喜公は答えられました。

本当に奥ゆかしい答えではありませんか。慶喜公は本当に偉大な方です。と伊藤公が言われました。私は後に慶喜公にお会いした時に、このことを尋ねましたら、「そのような事があったなあ」とおっしゃいました〉(常磐神社社務所HP現代語訳)

水戸では、この慶喜の発言を、水戸学の本義に関する重大事として重視し、慶喜に至る水戸藩における遺訓継承が探求されてきました。例えば、名越時正先生は昭和62年10月に『水戸史学』に書いた「徳川慶喜の大政奉還と義公の遺訓」(『水戸学の達成と展開』所収)で詳述しています。

水戸藩と尾張藩でともに継承された遺訓「仮にも朝廷に向うて弓を引く事ある可からず」が、明治維新成就においていかに重要な役割を果たしのたかを、改めて考えるべきだと思います。渋沢と水戸学との関係については、別の機会に書きたいと思います。

水戸学ゆかりの地を訪問(令和元年7月7日)

令和元年7月7日、元衆議院議員の福島伸享先生からご紹介いただいた、水戸氏在住の藤田和久氏のご案内で水戸学ゆかりの地を訪れました。同行したのは、大アジア研究会代表・崎門学研究会副代表の小野耕資氏。

弘道館、回天神社の回天館、常盤共有墓地の藤田幽谷・東湖の墓、常盤神社、東湖神社、三木神社、妙雲寺の武田耕雲斎の墓、本法寺の会沢正志斎の墓を訪れました。

[flagallery gid=13]

尾張勤皇派・阿部伯孝─『子爵 田中不二麿伝』より

尾張勤皇派・田宮如雲①

尾張勤皇派として明治維新の実現に挺身した田宮如雲について、荻野錬次郎『尾張の勤王』(金鱗社、大正11年)は、以下のように書いている。

〈田宮如雲は尾藩をして明治維新の鴻業を翼賛せしめたる原動力にして、尾藩の先覚者である。

如雲が原動力となり尾藩をして明治維新の鴻業を翼賛せしめるに至る迄の間、彼れは幾回か迫害と屈辱とを受けたのである、若し尋常慷慨悲歌の士なりせば『君辱臣死』又は『一死報国』等の名の下に奮然死を決すべかりしも、彼れは士の死を決するは義の立つと立たざるとに在りとし、苟も義にして立つに於ては死生は天の命に委かせ義の為に苦楚を甘受するを当然とし、固く義を執りて動かず即ち隠忍自重万難を排して竟に所期の目的を遂行したのである。

田宮如雲は夙に国家の為に心胆を砕き俗論を排斥し、正義を扶植し後進を誘掖する等、当時藤田東湖と其名声を埓うせしのみならす、如雲が慶勝を支藩より迎へ之を藩主として擁立し、慶勝の信認を得て能く之を輔佐したると、東湖が水戸家の為特に奔走して斉昭を立て、深く斉昭の信認を得て忠誠憂国善く斉昭を輔佐したると、其事蹟の偶然暗合するが如きも亦一の奇遇である。

初め如雲は幕政の堕落を匡済し時患を拯はむとの大志を抱き、凡庸の藩主を戴きては其志を達成し能はざるを自覚し、支藩松平家より令聞ある慶勝を迎へて本藩の継嗣たらしめむことを企て、一とたびは其計画敗れて挫折したるも、彼れが不撓の努力は遂に再度の機会に於て成功し、即ち慶勝を本藩主として擁立したのである、幾くもなく米艦渡来、尊王攘夷の国論沸騰するに当り、如雲は慶勝をして幾回か時局を収拾するの方策を幕府に提議せしめたのである、藤田東湖は已に安政乙卯の震災に殪れたるも英明なる斉昭は慶勝と提携し幕府の為に侃諤の議を進め毫も屈する所なかつたのである。

安政戊午斉昭、慶勝は共に井伊直弼の為に幽閉せられ、如雲は径ちに尾張に逐斥せられたのである、其筋の命を含みたる藩吏は如雲を城南御器所の一村荘に屏居せしめ、茲に厳重監禁することゝした、此間に於ける如雲は実に名状すべからざる艱苦を嘗めたれども、之と同時に亦大に修養の功を積みたるものである。

時は万延庚申の上巳、桜田門外の活劇は早く既に屏居せる如雲の耳に響き来つた、井伊直弼に此事あるは如雲の敢て恠まざる所なるも、幕府善後の処置に関しては頗る寒心したのである、折柄續て水戸斉昭の薨去となり曾て如雲の理想とする尾藩の立場は倍々険悪の雲に薮はるゝ所となつた。

されど越前に春嶽あり、土佐に容堂あり、薩摩は幕府の為に努力を辞せざる等、如雲は朝幕間尚ほ意志の疏通を見るに有望なることを思ひ、窃かに時運の進展を希図したるに、其間公武一致の標榜の下に皇妹御降嫁の実行せらるゝありて、朝幕間稍々緩和の兆を見むとしたるに、元治甲子に至り忽ち長藩禁闕を侵し所謂蛤門の変はこゝに突発したのである〉

☞[続く]