昭和四十九年に小松島市史編纂委員会が編んだ『小松島市史 上巻』に、伊勢茂美の『非葛花』が収録されているのを発見した。

『非葛花』は、本居宣長の『葛花』に対する反論として書いたもの。宣長は、安永九(一七八〇)年に市川鶴鳴(匡麻呂)が『末賀能比連」を書き、『直毘霊』を批判したのに対して、同年十一月に『葛花』を著わして反論した。「葛花」とは、「漢意」という毒酒に対する妙薬のことで、「漢意の酔いから醒めよ」という宣長の挑発的なメッセージが込められている。

「著作/文献」カテゴリーアーカイブ

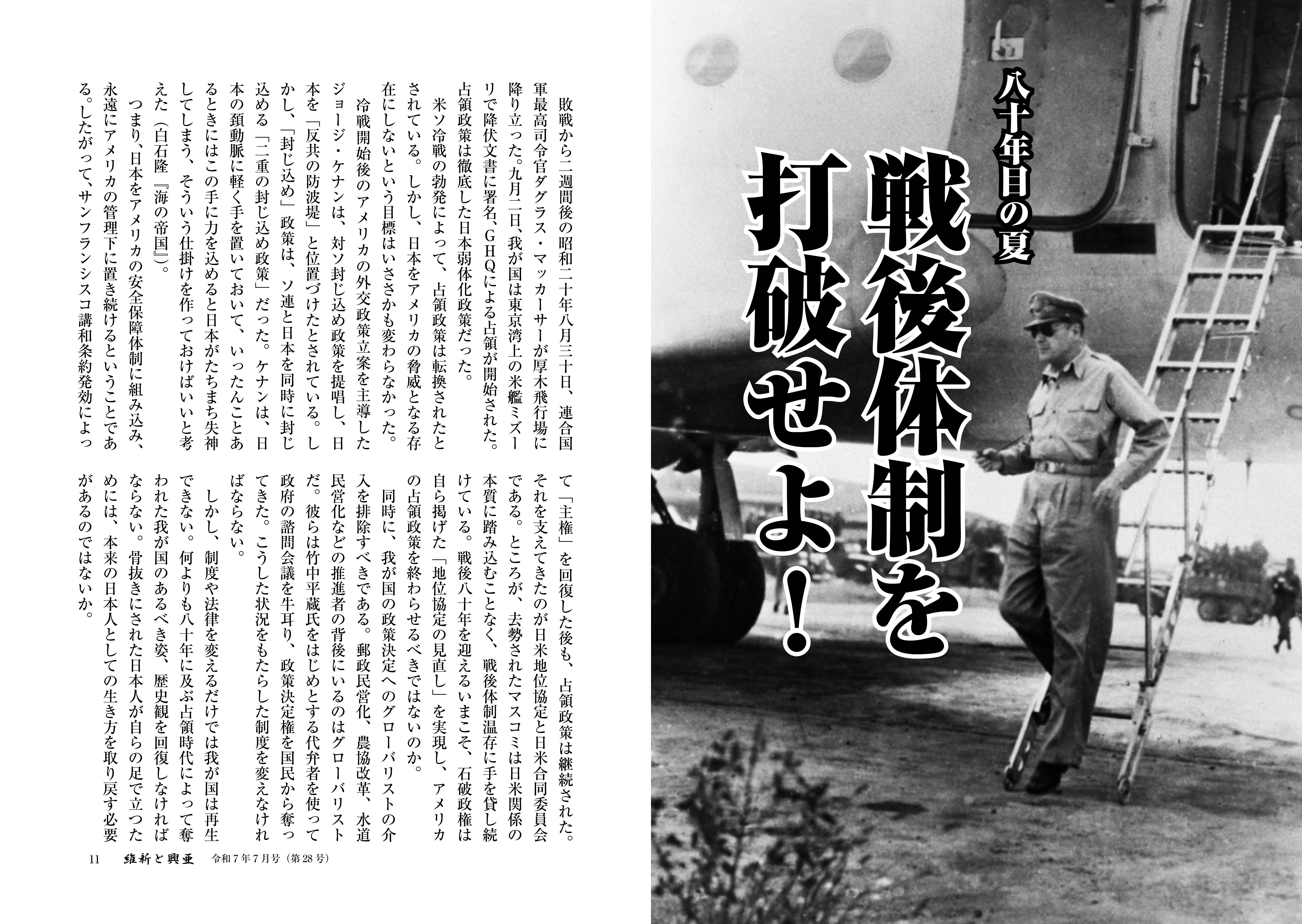

80年目の夏 戦後体制を打破せよ!(『維新と興亜』令和7年7月号)

敗戦から二週間後の昭和二十年八月三十日、連合国軍最高司令官ダグラス・マッカーサーが厚木飛行場に降り立った。九月二日、我が国は東京湾上の米艦ミズーリで降伏文書に署名、GHQによる占領が開始された。占領政策は徹底した日本弱体化政策だった。

米ソ冷戦の勃発によって、占領政策は転換されたとされている。しかし、日本をアメリカの脅威となる存在にしないという目標はいささかも変わらなかった。

冷戦開始後のアメリカの外交政策立案を主導したジョージ・ケナンは、対ソ封じ込め政策を提唱し、日本を「反共の防波堤」と位置づけたとされている。しかし、「封じ込め」政策は、ソ連と日本を同時に封じ込める「二重の封じ込め政策」だった。ケナンは、日本の頚動脈に軽く手を置いておいて、いったんことあるときにはこの手に力を込めると日本がたちまち失神してしまう、そういう仕掛けを作っておけばいいと考えた(白石隆『海の帝国』)。

つまり、日本をアメリカの安全保障体制に組み込み、永遠にアメリカの管理下に置き続けるということである。したがって、サンフランシスコ講和条約発効によって「主権」を回復した後も、占領政策は継続された。それを支えてきたのが日米地位協定と日米合同委員会である。ところが、去勢されたマスコミは日米関係の本質に踏み込むことなく、戦後体制温存に手を貸し続けている。戦後八十年を迎えるいまこそ、石破政権は自ら掲げた「地位協定の見直し」を実現し、アメリカの占領政策を終わらせるべきではないのか。

同時に、我が国の政策決定へのグローバリストの介入を排除すべきである。郵政民営化、農協改革、水道民営化などの推進者の背後にいるのはグローバリストだ。彼らは竹中平蔵氏をはじめとする代弁者を使って政府の諮問会議を牛耳り、政策決定権を国民から奪ってきた。こうした状況をもたらした制度を変えなければならない。

しかし、制度や法律を変えるだけでは我が国は再生できない。何よりも八十年に及ぶ占領時代によって奪われた我が国のあるべき姿、歴史観を回復しなければならない。骨抜きにされた日本人が自らの足で立つためには、本来の日本人としての生き方を取り戻す必要があるのではないか。

戦後保守を批判した『新勢力』

令和七年七月二十日に行われた参院選での参政党の躍進について、筆者の周囲では「戦後保守勢力とグローバリストの時代の終焉ではないか」との見方もある。ここで言う「戦後保守勢力」とは、アメリカに過度に依存する結果、国家主権の喪失を是認するばかりか、本来の日本の姿を取り戻そうという気概を失ってしまった保守勢力を指しているのだろう。

参政党の政策には、「『グローバリズム全体主義』に対抗して『自由社会を守る国民国家』を実現させる」と明確に書かれている。そして、参政党の政策は「國體・国柄・国家アイデンティティ」を柱の一つに掲げ、「男系(父系)による皇位継承」「日本人自らが自国の国家アイデンティティを確認し、国をまもり、日本の国柄を未来へと継承していくために、国民自らが憲法を創る『創憲』に向けた国民運動を推進」「戦後の教育政策により制限された神話教育を再評価」「柔道、剣道、弓道、相撲などの武道のほか、なぎなた、合気道などの普及を通じて、日本の精神文化と身体文化の継承を図る」などと述べている。

ともあれ、七月二十日には戦後保守勢力が岐路に立たされていると感じる機会があった。日本安全保障フォーラム主催の講演会でのことだ。筆者は「GHQが封印した楠公精神」と題して講演させていただいたのだが、質疑応答では戦後保守勢力の限界を指摘する声も上がった。

筆者は、昭和維新運動の精神を引き継いで毛呂清輝らが昭和三十一(一九五六)年に創刊した『新勢力』のことを紹介させていただいた。『新勢力』の記事と本格的に向き合うようになったのは、三上卓門下の大愚花房東洋と出会ってからだと記憶している。三十年ほど前のことだ。

毛呂は大正二(一九一三)年七月四日、京都府与謝郡岩瀧町字男山(現与謝野町男山)で生まれた。京都府立宮津中学校を卒業後、昭和五(一九三〇)年國學院大学に入学。弁論部に入って影山正治と交流、部長を務めていた哲学者・松永材教授の指導を受けることになる。毛呂は影山を介して内田良平の「大日本生産党」に入り、さらに津久井竜雄氏の「大日本青年同盟」にも関わるようになる。しかし、昭和八(一九三三)年七月、毛呂は神兵隊事件に連座することになる。

神兵隊事件関係者は、戦後の民族派運動をリードした。一水会の鈴木邦男は、〈戦前の良質な右翼思想家のほとんどがかかわつたのが「神兵隊事件」だ。……僕らはこの先生方の指導を受け、大きな影響も受けた。だから、「神兵隊が新右翼を作った」といえるかもしれない〉と書いている(『右翼は言論の敵か』)。

実際、神兵隊事件関係者の多くが戦後民族派運動のリーダー的存在になっている。「新勢力社」を率いた毛呂のほか、「救国国民総連合」の中村武彦、「大東塾」の影山正治、「青年講座」の白井為雄、「全有連」の片岡駿などだ。

昭和三十一(一九五六)年、毛呂は中村武彦、小島玄之らともに設立した「民族問題研究所」から『新勢力』を刊行した。翌昭和三十二年十一月には自ら新勢力社を設立し、『新勢力』を同社の刊行物として発行することにした。既存の商業雑誌が戦後体制の枠の中での言論活動しか展開できないのとは対照的に、『新勢力』は昭和維新の精神を伝えるべく、堂々たる主張を展開し保守陣営に覚醒を促した。

例えば、昭和三十五(一九六〇)年八月号に同誌は三上卓、影山正治、毛呂清輝の鼎談「維新運動の本流をさぐる」を載せている。ここで毛呂は次のように語っている。

「戦後、いわゆる右翼団体というものが復活し、その団体の数も随分沢山あるようですが、維新運動とか維新陣営という名に値するようなものは未だ再建されていないと思うのです。……いつか、『新日本』の阿部源基氏(元警視総監)が昔は〝革新陣営〟といえば、〝愛国陣営のことを指した〟と云つていましたが今の愛国団体は、共産党のいう〝売国政党〟の院外団みたいな立場におかれて、一つの自主的立場を失つているように思うのです」

『新勢力』の看板となり、多くの読者を獲得したのが葦津珍彦である。葦津の著作は保守論壇の注目を浴びたが、その多くが『新勢力』に掲載された原稿がもとになっている。

戦後の民族派が親米に傾斜する中で、王道アジア主義に関わる葦津の論稿は強い光を放っていた。例えば、自らの興亜運動の体験に基づいて書いた「比島独立革命戦士 B・R・ラモス小伝」(昭和四十六年四月号)である。

『新勢力』はまた、維新運動に関わる人物や事件の特集として、大川周明特集(昭和三十三年十一月)、神兵隊事件三十年特集(同三十八年)、高畠素之の思想と人間(同四十四年十月)、松永材先生追慕号(同四十四年十月)、三上卓追悼号(同四十七年二月)などを組んだ。

毛呂は昭和五十三(一九七八)年十二月十九日に死去した。翌昭和五十四年四月、『新勢力』は「毛呂清輝追悼号」を編み、盟友の片岡駿が次のような追悼の言葉を残している。

〈一切の営利栄達と世の常の歓びを求めず、ただ戦はんがためにのみ生きる維新の戦闘者にとって、貧困と孤独と試練はこれを避けることの出来ない宿命だ。さうした維新者の日日不断の生活において、若しその貧困や孤独や試練を克服し、没却せしめ得るほどの歓びがあるとすれば、それは『血盟の義』と『骨肉の情』を共に相備へた、文字通りの肝胆相照らす友のみである。私にとってさうした友が誰であったかは誰よりもよく君が知ってゐる筈だ。……日日不断に誓ひを固め心を寄せ合ひ、歓びも悲しみもみな互ひに頒ち合ふことの出来る戦友となってこそ、それがまことの維新の友であると云ふのが、君が平生の所信であった。そして君はそれを二十代の青年期から死ぬるまで一貫して実行した。生涯に亘る君の貧乏の原因がそこに在ることは、君を知るほどの人はみな知ってゐる。君が生前、身に着けたものは首から足の先まで凡て友人や先輩からの貰ひもので、躰にピッタリのものは一つも無かったが、私はそれを見る度に君の心の清々しさを感じ、またますらをの意気を感じた〉

(敬称略)

『わーずわーす』編集長を務めた加藤和彦氏のインタビュー

令和六年五月三十日、毎日新聞は「加藤和彦が語った『イムジン河』への思い 『アジアに帰らないと』」を掲載した。平成十七年の終戦記念日に掲載された記事の再掲だ。

ここで加藤氏は次のように語っている。

「日本ってアジアでしょ。なのに、それを意識してこなかった。西洋世界の末席でやってきた。岡倉天心とか、アジア人である自身をプラウド(誇りあるもの)と思っていた。そうした先達の尺度で考えてみたかった。アジアにはいろんな問題が山ほどある。それを解きほぐしていくにはアジアに帰らないと。日本人にそういう意識が芽生えてくれば、中国も韓国もへそまげないですよ。少しは違ってくると思うんですがね」

記事は、加藤氏が、21世紀のアジア人的ライフスタイルを提案する雑誌『わーずわーす』の編集長を務めていることを紹介している。

平成十七年二月に創刊。フーガ発行、主婦の友社発売。創刊号にマハティール閣下のインタビュー記事を掲載していただいた。しかし、まもなく同誌は廃刊に追い込まれた。いったい何があったのか。

戦後史観が歪めた頼山陽の真実

大宅壮一の歪曲

頼山陽は文化四(一八〇七)年に『日本外史』を一応脱稿したが、なおも心血をそそいで改訂を重ねた。そして、執筆開始から二十五年を経た文政十(一八二七)年についに完成した『日本外史』は、幕末の志士を鼓舞し明治維新の原動力となった。

ところが戦後、山陽や『日本外史』を貶める言説が幅を利かせてきた。その発端の一つが、大宅壮一の『実録・天皇記』である。大宅は「…山陽という男は公私文書偽造、詐欺、姦通などの前科を何犯かさねているかわからない。それも決して若気のいたりといったような性質のものではなく、この傾向は生涯改まっていない」「かれの勤皇思想も明らかに眉唾もので、当時の風潮に便乗したにすぎない」と断じたのだ。悪意による歪曲である。

筆者が、寸暇を惜しんで竹原の崎門学の研究を続けているのは、大宅らの言説を正面から批判し、山陽の志を後世に正しく伝えなければならないと考えているからだ。

しかも、明治維新の原動力となった國體思想を貶める言説は、いまなお増殖されており、近年では大宅の言説に依拠した原田伊織氏の『明治維新という過ち―日本を滅ぼした吉田松陰と長州テロリスト』などの著書が多くの人に読まれているらしい。

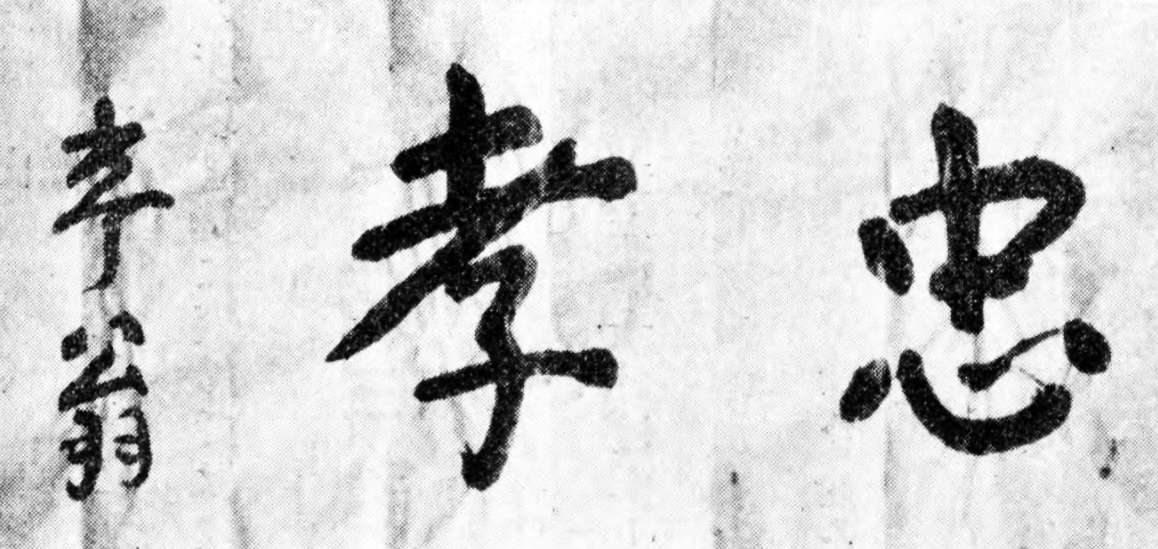

「忠孝のお守り」に示された真実

山陽の勤皇思想は、「当時の風潮に便乗した」ものなどではなく、竹原に根付いた崎門学、垂加神道の思想に基づくものであった。山陽が祖父・惟清(亨翁)から授かった「忠孝のお守り」が山陽五十三年の生涯を貫く勤皇精神の根源となったことは、いまや語られない。

また、山陽の叔父杏坪による思想的影響は極めて重要なものだったが、戦後杏坪の尊皇思想も封印されてきた。中村真一郎の『頼山陽とその時代』は、山陽に対する杏坪の影響を語りつつも、尊皇思想には言及しない。戦前、広島県竹原町立図書館司書などを務めた松浦魁造が指摘していた通り、杏坪の尊皇思想抜きに山陽の思想は語れない。松浦は次のように書いている。

「杏坪は朱学を奉じたが一方最も神道を重んじ尊王の念厚く、幾多の詩歌を通じて抑覇の情を表したものが尠くない。かの郷賢祠を郷土竹原に建て風教に資せるは人のよく知る所である。山陽の幼少時代には父春水は殆んど江戸詰であつたため山陽の薫化は母の梅颸と杏坪によつて殆んど成されたものである」(『頼山陽先生小伝』昭和八年)

高山彦九郎自刃と『日本外史』

また、『日本外史』をめぐっては、徳川幕府に迎合的だとして、その國體思想の価値を疑う論者が存在する。しかし、なぜ『日本外史』が幕府に迎合的ならざるを得なかったのかを理解しなければならない。

『日本外史』が幕府に迎合的ならざるを得なかったのは、山陽が幕府の弾圧という危険性を身をもって経験していたからである。

山陽の父春水は、広島藩儒に抱えられた壮年時代、日本人に広く読まれる国史のないことを憂えて、藩の一大事業として、国史編纂を成し遂げようと志した。稿本の題名を「鑑古録」と名づけ、天明五(一七八五)年から寛政元(一七八九)年まで五年にわたって精力を注ぎ、神武天皇からはじめて開化天皇の時代まで書き進めたが、そこで突然、藩から中止を命ぜられ、断念したのだ。

しかも、若き日の山陽は、朝権回復を志して奔走した末、幕府に追い詰められた高山彦九郎の「自刃という結末」を目の当たりにしていたのである。松浦魁造は、次のように述べている。

〈山陽の宿志は修史の志業を完成し、幕府の政治を排撃して「天皇親政」の古に復するにあつた。彼の幕府の権勢最も盛を極めた時代に於ては、その片鱗を示すことさへ実に容易な業ではなかつたのである。山陽の通つた文章報国の道は、一見平坦で危険の無いものゝやうに見えたが、あの時代に尊皇抑覇を唱ふる時は、遠島流罪はおろか頭首ところを異にし系累に危難の及ぶ事さへ珍しくなかつた。而も騎虎の勢を以て又は恩慮を欠いた行動をなす時は徒らに一身の破滅を招くのみならず、事は水泡に帰し何等の効果を齎すことなく終るは明かである。されば山陽は周到なる思慮と、天授の文才と、不抜の決心とを以て巧に幕府の忌諱を避けつつゝ日本外史、日本政記を著し、熱血勤皇の詠詩を世に送つて大義名分を明かにし、尊皇討幕の精神を鼓吹して遂に明治維新招来の原動力を起こしたのである〉(『頼山陽先生』)

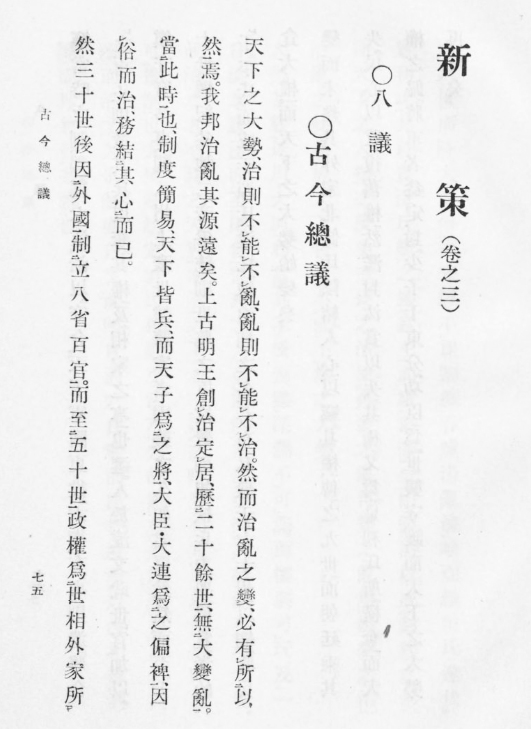

武家政権を厳しく批判した頼山陽の「古今総議」

頼山陽は、寛政八年、十七歳の時に「古今総議」を著している。これこそが、『日本外史』序論の底稿となった文章である。

〈天子、之れが将となりたまひ、大臣・大連は、之れが偏裨たり……[神武天皇より]三十世の後、外国の制に因り、八省、百官を立つ。五十世に至り、政権は世相[代々の首相]・外家[藤原氏]の竊む所となる。当時の制、七道[全国]を郡県にして、治むるに守・介[薩摩守・長門介の如き]を以てし、天下の軍国は、更はる〲六衛に役し、事あれぱ則ち将を遣はして之れを合し、事止めぱ其の兵を散じて、以て其の[兵]権を奪ふ。相家[世相・外家]の専らにするに及び、人[官吏]を流[家筋]に選び、文武、官を世にし、加ふるに鎮守府の多事なるを以てし、関八州の土豪にして、将家[武将]に隷[属]するもの、因習の久しき、君臣の如く然り、而して七十世に至り、綱紀ます〱弛み……兵力を挾んで、爵賞を[強]要するもの、平氏に始まつて、源氏に成り、遂に総追捕使の名に托して、私隷[家の子郎党]を六十州[全国]に碁布[配置]して、以て兵食の大権を収め、天下の大勢、始めて変ぜり。変じで未だ幾ぱくならず、その外家北条氏、陰かに人心を結び、以て其の権を竊み、之れを九世に伝へたり。朝延は其の民心を失へるに乗じ、以て旧権を収復せり…。又足利氏の横奪する所となり、而して大権の将家[征夷大将軍]に帰するもの、盆々定まり、少子を[関]東に封じ、功臣を分かつて世襲の守護と為し、而して天下の大勢、再び変じ、[以下、織田・豊臣氏に到り]大勢、三たぴ変ぜり〉(木崎好尚『青年頼山陽』)

山陽は、『日本外史』では次のように述べている。

「思うに、わが日本がはじめて国を建てたときは、政事向きのことは万事が簡略でたやすく、文官・武官というような区別もなく、日本国中の者はだれでもこぞってみな兵士であって、天子はその元帥(総大将)となられ、大臣・大連がその副将軍となっていたので、将帥という定まった官職があったわけではなかった。

だから後世のように、世にいう武門とか武士とかいうものはあるべきはずもなかった。天下が泰平無事であるならそれまでのこと、いったん有事の際には、天子はかならず自分で征伐の苦労をされた。もし天子がなにかの理由で出陣されないときには、皇子や皇后がその代理をされて、けっして臣下の者にうち委せてしまわれることはなかったのである。だから兵馬・糧食の大権は人手に渡ることなく、しっかりと天子の手の内にあって、よく天下を抑え従え、なおその余威は、国内ばかりでなく、延びて三韓(朝鮮南部の馬韓・弁韓・辰韓)や粛慎(シナ古代の北方民族)にまでも輝きわたり、これらの諸国はみな貢物を持ってわが日本へ来朝しないものはなかったのである」(頼惟勤訳)

こうした山陽の武家政権批判は、山県大弐の『柳子新論』「正名」(第一篇)や藤田幽谷の『正名論』にも通ずる。

「わが東方の日本の国がらは、神武天皇が国の基礎を始め、徳が輝きうるわしく、努めて利用厚生の政治をおこし、明らかなその徳が天下に広く行きわたることが、一千有余年である。……保元・平治ののちになって、朝廷の政治がしだいに衰え、寿永・文治の乱の結果、政権が東のえびす鎌倉幕府に移り、よろずの政務は一切武力でとり行なわれたが、やがて源氏が衰えると、その臣下の北条氏が権力を独占し、将軍の廃立はその思うままであった。この時においては、昔の天子の礼楽は、すっかりなくなってしまった。足利氏の室町幕府が続いて興ると、武威がますます盛んになり、名称は将軍・執権ではあるが、実は天子の地位を犯しているも同然であった」(『柳子新論』)

〈「鎌倉氏の覇たるや、府を関東に開きて、天下の兵馬の権専らこれに帰す。室町の覇たるや、輦轂(天子の御車のことで、天子の都の地である京都を指す)の下に拠りて、驩虞(覇者)の政あり。以て海内に号令し、生殺賞罰の柄、咸その手に出づ。威稜(威力)の在る所、加ふるに爵命(官位)の隆きを以てし、傲然尊大、公卿を奴視し、摂政・関白、名有りて実無く、公方(将軍家)の貴き、敢へて其の右に出づる者なければ、すなはち『武人、大君となる』に幾し〉(『正名論』)

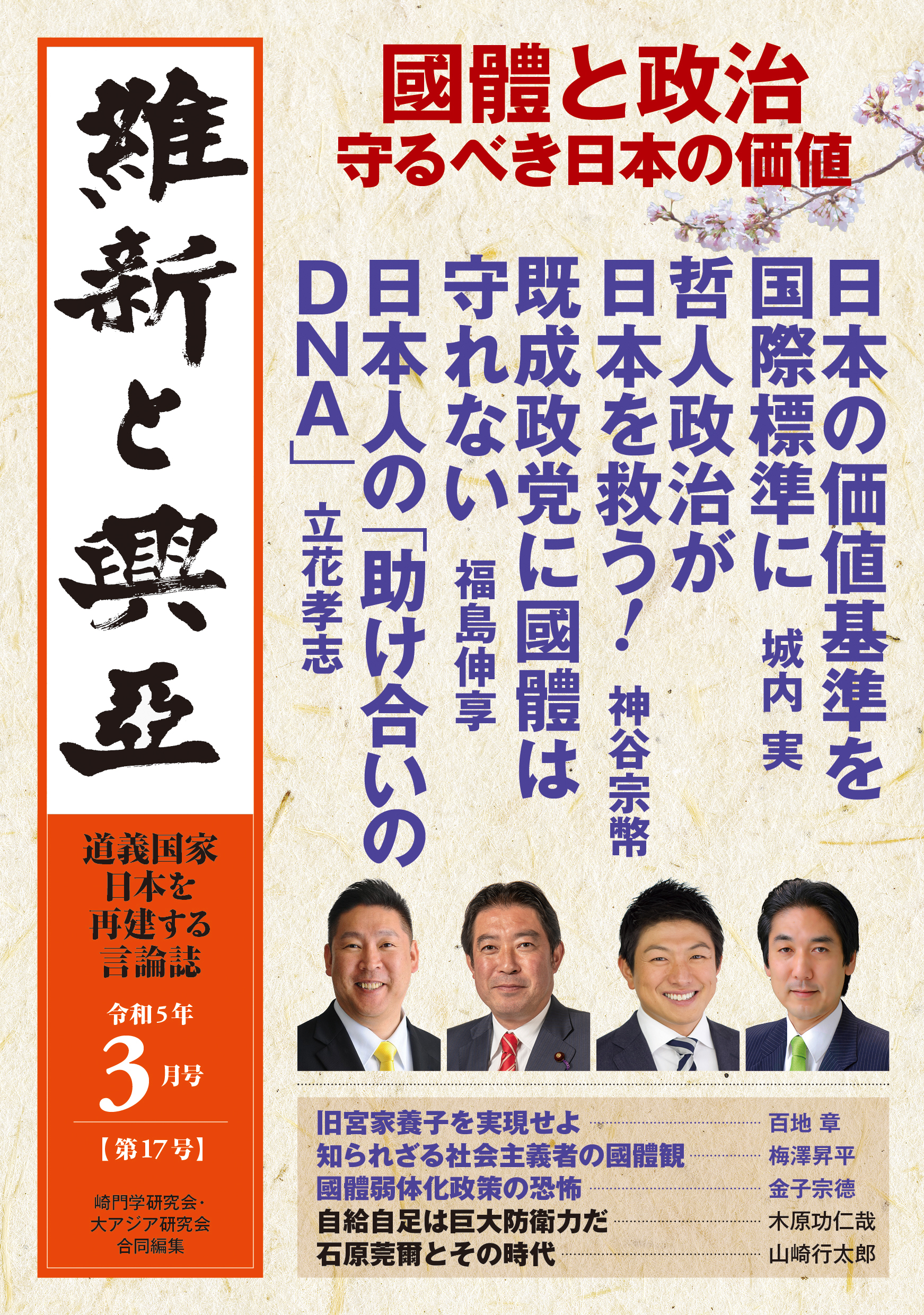

『維新と興亜』令和5年3月号(2月28日発売)

【特集】國體と政治 守るべき日本の価値

日本の価値基準を国際標準に(城内 実)

哲人政治が日本を救う!(神谷宗幣)

既成政党に國體は守れない(福島伸享)

日本人の「助け合いのDNA」(立花孝志)

旧宮家養子を実現せよ(百地 章)

國體弱体化政策の恐怖(金子宗德)

知られざる社会主義者の國體観(梅澤昇平)

【巻頭言】岸田総理よ、日米地位協定抜本改定を求めよ(坪内隆彦)

【時論】地方議会における政党政治を打破せよ!(折本龍則)

【時論】政治に道義を、新自由主義に葬儀を(小野耕資)

【新連載】石原莞爾とその時代 ① オリジナルな思想家であり哲学者(山崎行太郎)

【新連載】高嶋辰彦─皇道兵学による文明転換① 天日奉拝によって感得した神武不殺(坪内隆彦)

【新連載】日本文明解明の鍵〈特攻〉① 日本異質論と奇跡の国日本論をこえて(屋 繁男)

神詠と述志からなる日本の歴史⑤ 古事記が今に伝えるもの(倉橋 昇)

誠の人 前原一誠 ③ 仁政、そして王道(小野耕資)

世界を牛耳る国際金融資本④ 自給自足は巨大防衛力だ(木原功仁哉)

「維新」としての世界最終戦 現代に甦る石原莞爾 ⑧ 統制主義(金子宗德)

台湾を全面支援します。その④(川瀬善業)

高風無窮⑦ 道心と無道心と(森田忠明)

いにしへのうたびと⑨ 山部赤人と笠金村 上(玉川可奈子)

在宅医療から見えてくるもの⑩ 軽んじられてしまう、ケア(福山耕治)

崎門学に学ぶ 『白鹿洞書院掲示』浅見絅斎講義 ③(三浦夏南)

竹下登論④ 政治改革と選挙制度改革の混同が起こした悲劇(田口 仁)

【一冊にかけた思い】鈴木貫太郎著『ルポ 日本の土葬』

【書評】荒谷卓・伊藤祐靖『日本の特殊部隊をつくったふたりの異端自衛官』/村尾次郎著・小村和年編『小咄 燗徳利 昭和晩期世相戯評』

昭和維新顕彰財団 大夢舘日誌(令和4年12月~令和5年1月)

活動報告

読者の声

編集後記

「右翼テロの標的!? 国民=大御宝を苦しめる経団連」(『維新と興亜』第8号)紹介動画

『維新と興亜』第8号特集「右翼テロの標的!? 国民=大御宝を苦しめる経団連」の紹介動画をアップしました。

「財閥富を誇れども 社稷を念う心なし」

蜷川正大「民族派は国家の危機を察知する〝触覚〟」

針谷大輔「右派はなぜ財界の横暴に無関心なのか─麗しき山河を守れ」

本誌は、竹中平蔵氏に代表されるグローバリストたちを糾弾してきた。彼らがアメリカの要望に応える形で、規制改革を推進した結果、格差の拡大や共同体の破壊が進んだからだ。しかも、空港や水道などが特定の企業に「私物化」されつつある。まさに売国的行為だ。

では、竹中氏らの新自由主義路線は、誰の意向で進められているのか。それは、日本の大企業の意向にほかならない。その元締めこそ経団連だ。いまや日本の有力企業の多くが外資系となっているので、経団連はグローバル企業の元締めでもある。

日本の賃金水準の低下を招いたのは経団連の責任であり、法人税減税と消費税増税を主張し、我が国の税制を歪めてきたのも経団連だ。しかも、彼らは国家戦略特区諮問会議や成長戦略会議などの諮問会議と歩調を合わせ、「規制改革」の先頭に立ってきた。彼らは次々と提言を発表し、環太平洋経済連携協定(TPP)推進、外国人労働者の受け入れ拡大、「農業改革」など、一連の改革を進めてきた。

こうした経団連の横暴が罷り通ってきた理由の一つは、保守派、右派が経団連を批判しなくなっているからだ。いまや、「保守」を名乗る月刊誌が、新自由主義を礼賛する国家戦略特区ワーキンググループ民間議員に、主張の場を提供するような有様だ。

振り返れば、我が国では資本主義導入以来、國體の立場から資本主義の弊害を批判する言論が存在してきた。やがて、営利至上主義の財閥に対する国民の激しい憤りを背景に直接行動が展開された。

大正十(一九二一)年九月には安田財閥の首領・安田善次郎が朝日平吾に刺殺され、昭和七(一九三二)年三月には三井財閥の総帥・團琢磨が血盟団の菱沼五郎によって射殺されている。五・一五事件で蹶起した三上卓が作った「青年日本の歌」には、「財閥富を誇れども 社稷を念う心なし」とある。財閥を狙った右翼の直接行動は、いずれも愛国思想に基づいていたのだ。

ところが戦後、GHQの占領政策によって我が国の愛国思想は封じ込められ、東西冷戦勃発後、右翼は反共・親米に誘導された。やがて、「資本主義擁護、グローバリズム擁護が右派のとるべき立場だ」という考え方が広がったいった。しかし、経団連事件に象徴されるように、戦後体制打破を掲げ、営利至上主義の財界に牙を剥いた先人たちは存在したのだ。彼らこそ、昭和維新の精神を引き継いだ本来の民族派だったのではないか。

経団連新会長に就いた十倉雅和氏は、「新自由主義や市場原理主義に基づく行き過ぎた効率追求や規模拡大が、格差の拡大や再生産、気候変動、生態系の破壊を招いている」と語ったという。ならば、経団連はこれまでの新自由主義路線を直ちに転換すべきだ。

経団連が社稷を思う心を取り戻さなければ、やがて「経団連を討て」という国民の声が高まるに違いない。

坪内隆彦雑誌記事(2020年以降、2021年6月現在)

雑誌記事/論文

| タイトル | 雑誌名 | 巻・号 | 発行年月(日) | 備 考 |

|---|---|---|---|---|

| 尊皇思想と自由民権運動─愛国交親社の盛衰② | 『維新と興亜』 | 第2号 | 2020年4月 | |

| 日本は、アジアの声に耳を澄ませ | 『伝統と革新』 | 35 | 2020年5月 | |

| 言霊の政治家・副島種臣 ① | 『維新と興亜』 | 第3号 | 2020年8月 | |

| 【巻頭言】国賊・竹中平蔵への退場勧告 | 『維新と興亜』 | 第4号 | 2020年12月 | |

| 言霊の政治家・副島種臣② 先人が死守した主権は今… | 『維新と興亜』 | 第4号 | 2020年12月 | |

| 【巻頭言】地位協定改訂なくして主権回復なし | 『維新と興亜』 | 第5号 | 2021年2月 | |

| 天皇親政のための君徳培養 | 『維新と興亜』 | 第5号 | 2021年2月 | |

| 「知られざる尊皇思想継承の連携─尾張藩と水戸藩」 | 『日本』(日本学協会) | 2021年3月 | ||

| 【巻頭言】対米自立を阻む「名誉白人」意識(坪内隆彦) | 『維新と興亜』 | 第6号 | 2021年4月 | |

| 誤解だらけの明治維新 : 尊皇思想を正しく理解せよ | 『伝統と革新』 | 38 | 2021年5月 | |

| 【巻頭言】 宮城県の水道民営化を阻止せよ | 『維新と興亜』 | 第7号 | 2021年6月 |

『維新と興亜』第7号好評発売中!

坪内隆彦が編集長を務める『維新と興亜』第7号(令和3年6月)好評発売中です。

以下目次を紹介します。

【特集】グローバリストに支配される日本の食と農 属国農業から脱却せよ!

グローバリストに操られるわが国の農政(三橋貴明)

植民地農業を推進する菅政権(室伏謙一)

農本主義と現代の農業問題 グローバルアグリビジネスを打ち破れ(小野耕資)

日本精神の体現としての農(三浦夏南)

【日本浪曼派座談会】日本回帰・第五の波に備えて 中(ロマノ・ヴルピッタ、金子宗德、山本直人、荒岩宏奨)

【対談】アジア主義の封印を解く! 下(クリストファー・スピルマン、小山俊樹)

【巻頭言】 宮城県の水道民営化を阻止せよ(坪内隆彦)

●時 論 浦安から「食の安全」を通して我が国の食糧安保に貢献する(折本龍則)

●時 論 二度の東京五輪が示す開発の害悪(小野耕資)

【新連載】「維新」としての世界最終戦 現代に甦る石原莞爾(一)第二次世界大戦≠世界最終戦(金子宗德)

【新連載】尊皇愛国の経営 第1回(川瀬善業)

「海外神社」の思想 小笠原省三のアジア主義 下(菅浩二)

愛郷と郷土共同体(杉本延博)

三島由紀夫『英霊の聲』再読 ③(玉川博己)

藤田東湖と西郷南洲 ④ 水戸学の思想的エネルギー(山崎行太郎)

情報機関なくして自立なし 日本の情報体制強化策 ② アメリカに魂を売った外務省(福山隆)

國體護持のための真正護憲論(新無効論)②(南出喜久治)

皇統守護の任への自覚 高宮垂加神社を訪れて(折本龍則)

新左翼と歌心 重信房子『ジャスミンを銃口に』を読む(海野 学)

村上一郎と三島由紀夫事件 ③ 文武湊合への道(山本直人)

田中角榮とロッキード事件 ①(田口 仁)

近藤啓吾『紹宇存稿』他(折本龍則)

【書評】杉本延博著『国家社会主義とは何か』(評者:小野耕資)

活動報告

編集後記