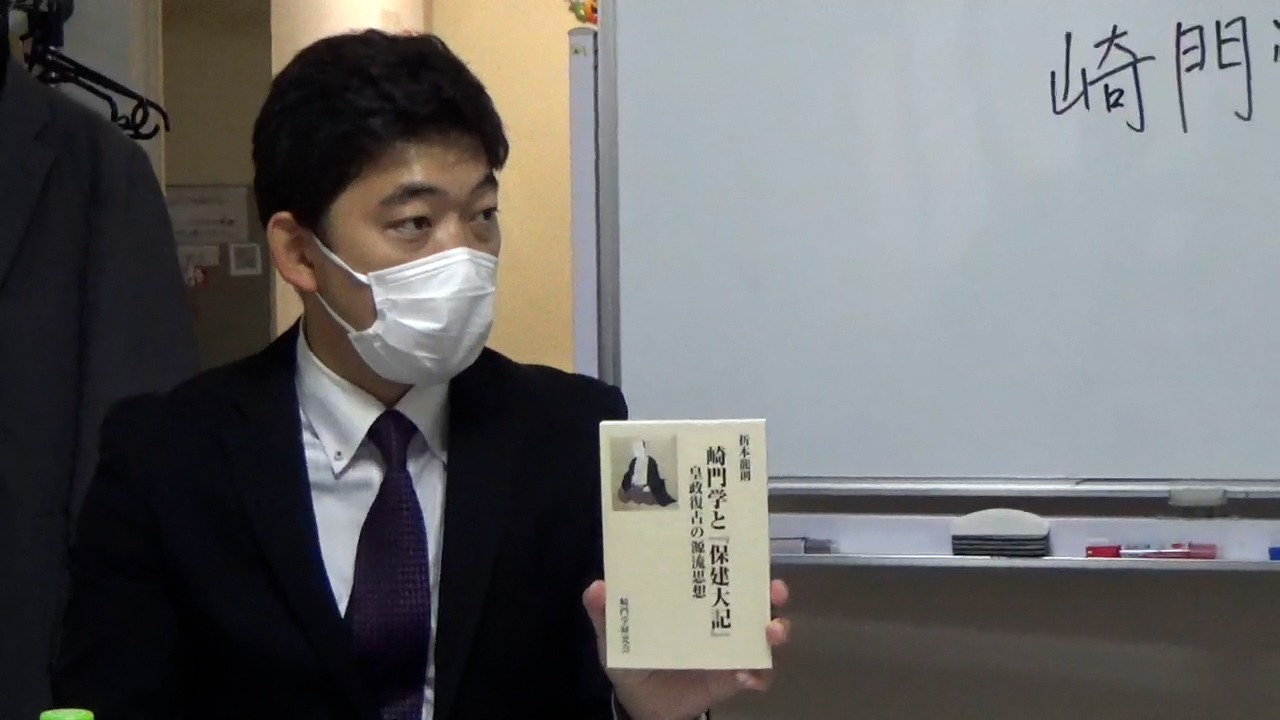

令和2年10月18日、都内で第一回『天皇親政について考える勉強会』(崎門学研究会主催)が開催された。同研究会の折本龍則代表が、「天皇親政と天皇機関説の狭間で」と題して発表した。以下、当日配布されたレジュメを転載させていただく。

★当日の動画は「崎門チャンネル」で

■今日の皇室観

① 天皇不要論

社会契約論 共和革命論

② 天皇機関説 象徴天皇

親米・自民党保守 「君臨すれども統治せず」

Cf 福沢『帝室論』「帝室は政治社外のものなり」祭祀が本質的務め

③ 天皇親政論 圧倒的少数派

正統派 原理主義?

■天皇親政の三つの契機

① 正当性

天壌無窮の神勅

葦原千五百秋瑞穂の国は、是、吾が子孫の王たるべき地なり。爾皇孫、就でまして治らせ。行矣。宝祚の隆えまさむこと、当に天壌と窮り無けむ。

『正名論』 『柳子新論』

資料)竹内式部の所司代での問答

② 決断主義

「自由主義なるものは、政治的問題の一つ一つをすべて討論し、交渉材料にすると同時に、形而上学的真理をも討論に解消してしまおうとする。その本質は交渉であり、決定的対決を、血の流れる決戦を、なんとか議会の討論へと変容させ、永遠の討論

によって永遠に停滞させうるのではないか、という期待を抱いてまちにまつ、不徹底性なのである。」(C.シュミット『政治神学』)→「例外状態」での決断

『国家改造法案大綱』

続きを読む 第1回『天皇親政について考える勉強会』(崎門学研究会主催)