●本居宣長に入門

●本居宣長に入門

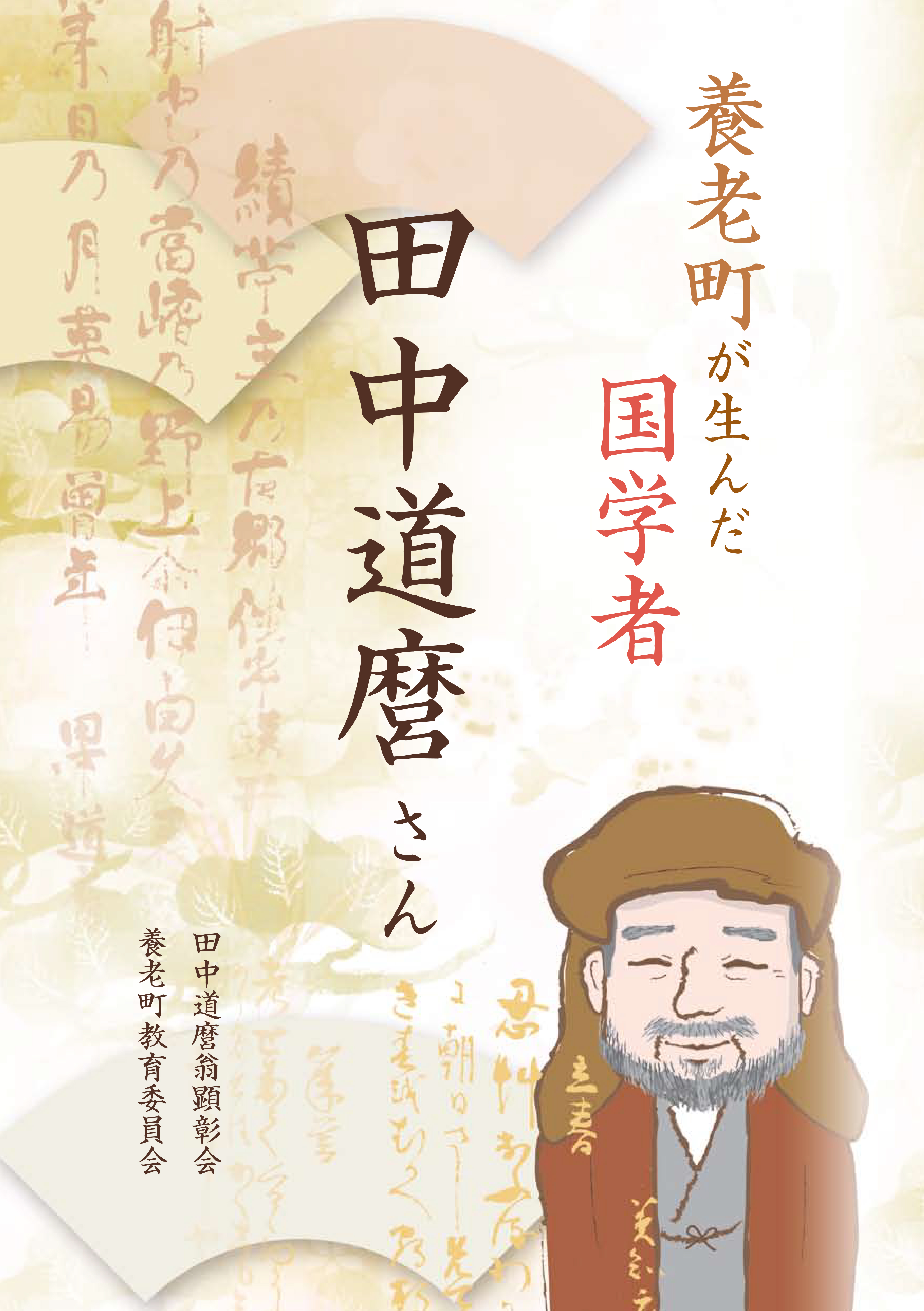

田中道麿翁顕彰会・養老町教育委員会編・山口一易執筆『養老町が生んだ国学者 田中道麿さん』に基づいて、田中道麿の生涯を追う。

今回は、桜天神で国学塾を開いてからの道麿の歩みを見る。

道麿の国学塾は、三部に分かれていた。一部は詠歌法、二部は万葉講座、三部は平安朝の物語、日記類歌集の講読である。道麿の講義を聴こうとする者が急増し、三百人ほどに膨れ上がった。

佐藤栄之助の『養老名所案内』(明治二十九年)には、道麿の人となりを示す逸話が記録されている。

「近くのある人から道麿を先生に招いて万葉集の講義をしてもらう会が計画された。道麿は生まれつき飾りけのないことを好み、衣服などには余り気をつかう方ではなかった。だから外出だといって衣服を改めることもなく普段着のまま出かけられた。招かれた家を訪れられたところ、道麿の粗末な服をみてこの人は下男だと思い込み、長屋脇の小さな部屋に案内し手厚いもてなしはしなかった。そして今日は道麿先生は何か都合が悪くてお越しいただけないかと質した。私が道麿ですよとの答えに主人は腰をぬかすほどびっくりして、早速立派なつくりの書院の間に通し心から失礼のことをお詫びし叮嚀に待遇された。前と全く違う手厚い待遇の中で無事講義を終わって帰られたという」(山口一易訳)

先学の士を探し求めていた道麿は、ついに本居宣長と対面することになる。安永六(一七七七)年七月のことである。このとき、道麿は次のような歌を詠んでいる。

いせの海 千尋の浜に 愛八師 玉はよるとふ さゝらかに

錦のうらに 浦くはし

貝はよるとふ その玉を ひりひてしかと たもとほり

こしくもしるく 吾背子か 愛き教に

其かひの かひこそ有けれ やゝくに 磯間いたとり 浦つたひ

ひりひ得まくは 白玉真珠

反歌

伊勢の海の 清き渚の 白玉を 袖にこきるゝ けふのたぬしさ

歌の意訳は「伊勢の海の深い深いところに美しい玉があるといわれている。さらさらと清らかな音と共にきれいな貝が集まっている。その中に一つの玉を拾いたいとあちこち探しているとき、はからずも美事な玉を拾ったと同様に、輝やかしい研究をして居られる宣長先生にやっとやっとお会いすることができた。それは長い長い時間をかけて、ようやく白玉真珠を手にいれることができたうれしさだ。

それは伊勢の海辺に清らかな白い玉を拾った様に嬉しい、楽しい今日だった」(山口一易氏) 続きを読む 尾張藩国学の先駆・田中道麿②─『養老町が生んだ国学者』 →