若林強斎『神道大意』第三段

「志をたつるというても、此の五尺のからだのつづく間のみではない、形気は衰へようが斃れようが、あの天の神より下し賜はる御賜を、どこまでも忠孝の御玉と守り立て、天の神に復命して八百万神の下座に列り、君上を護り奉り、国家を鎮むる霊神となるに至るまで、ずんとたてとほす事なり。さるによりて死生存亡のとんちやくはなき事なり。若しも此の大事の御賜ものをもり崩して(もりはもぐ、ねじつてとるをいふ)、不孝不忠となさば、生きても死にても天地無窮の間、其の罪逃る可からざるなり。(中略)道は神道、君は神孫、国は神国といふも、抑々天地開闢の初め、諾册二尊天神の詔を受け(中略)共にちぎりて天下をしろしめす珍(うづ)の御子を御出生と屹度祈念し思食す誠の御こころより、日の神御出生ならせられ、二尊かの天柱をもて日の神を天上に送り挙げたてまつりて、御位に即かせたまふより、天下万世無窮の君臣上下の位定まりて、さて日の神の御所作は、但父母の命をつつしみ守らせられ、天神地祇を斎ひ祭りて宝祚の無窮、天下万姓の安穏なるやうにと祈らせたまふより外の御心なし。神皇と一体といふも是なり。祭政一理といふも是なり。あなたを輔佐成らるる諸臣諸将も、上様のかう思召すみことのりを受けて宣ぶより外なうして、児屋(こやね)・太玉(ふとだま)の命の宗源を司らせらるるといふは、其の綱領なり。(中略)諸臣諸将は申すに及ばず、天下の蒼生までも上の法令をつつしみ守りて背き奉らぬやうに、天地神明の冥慮をおそれたふとびて、あなどりけがす事なければ、おきもなほさず面々分上の(それぞれの身分の上でいふの意)祭政一理といふものなり」

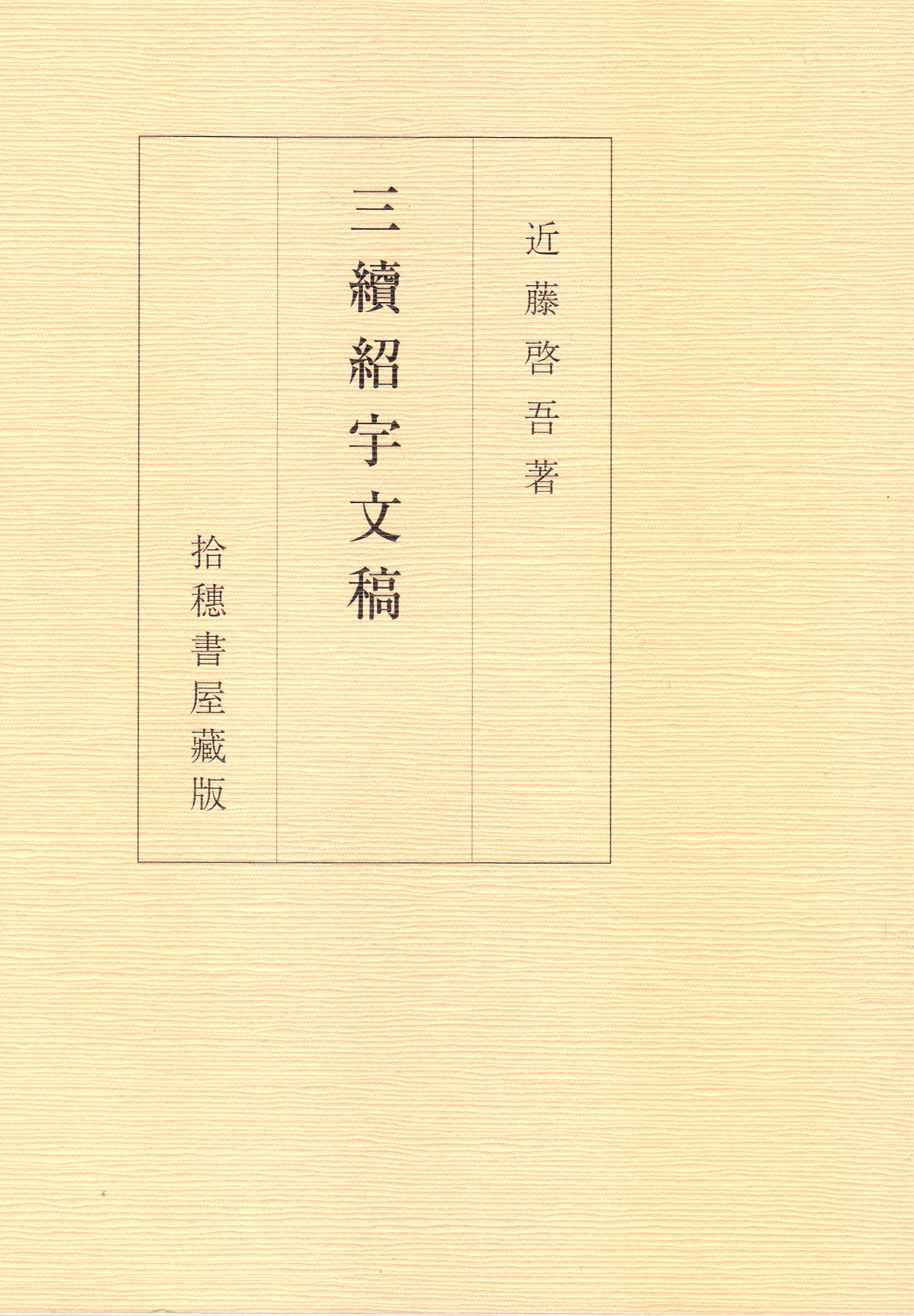

以下、近藤啓吾先生「日本の神」の解説

「以上第三段。神道の教たる、忠孝の徳を全うせんとの努力は、その人の生存中のみの務めではなく、死するも猶ほ続けて、つひに八百万の神々の末にその座を与へられ、君上を護り奉り、国家を鎮むる霊神とならざるべからざるを語り、それ故に死生存亡の頓着はなき事であると説いてゐる。この段、まさに垂加学派の神道説の精彩をここに凝縮したる思ひがする」