岸野俊彦氏は、『幕藩制社会における国学』(校倉書房、平成十年五月)において、尾張藩の国学者たちは、「近世国学の開基は尾張初代藩主の徳川義直だ」と主張したと指摘している。

近世の国学の系譜は、通常、契沖・荷田春満・加茂真淵・本居宣長・平田篤胤を基軸として理解されている。

ところが、尾張藩の国学者たちは、義直が『類聚日本紀』『神祇宝典』などの撰述を行っていることを根拠として、近世国学の開基は義直だと主張したというのだ。

尾張藩では、幕藩制の矛盾が激化するたびに、藩祖の著作に帰れという問題関心が強まった。その理由は何か。岸野氏は、以下のように説明している。

〈義直自身についていえば、家康の子として尾張藩主となったが、尾張藩の成立の事情からいえば、家臣団の出自の雑多性と複合性や、支配領域が尾張国を超えた複合的性格を持っていること等の中での、尾張藩と尾張徳川家の統合の論理とイデオロギーが不可欠であったという事情があった。徳川家康の子としての、徳川系譜と事跡の確認は最も重要な問題であった。戦国期に遡れば、多様な戦国大名の家臣であった者を家臣団に組み込むためには、徳川系譜が清和源氏に繋がることもまた重要な問題であった。清和源氏と繋がれば、古代天皇の事跡の研究はい儒学的政治論の「王道」「治者道」を極めることと同列になる。儒学神道の方法がこれを結びつけたといえる。こうして、藩祖としての統合の原理を求めて著されたものであるだけに、幕藩制の矛盾が激化するたびに、藩祖の著作に帰れという、問題関心が惹起するのは当然であったといえる〉(十九、二十頁)

ただし、天明・寛政改革期には、尾張藩における国学派の地位はそれほど高くはなかった。この時期、義直著書の校合が主導したのも、儒者や垂加派だった。校合の担当者は、『初学文宗』『軍書合鑑』が細井平州、『神祇宝典』が河村秀根、『類聚日本紀』が稲葉通邦、『成功記』が岡田新川、『中臣獣抄』が吉見幸孝であった。

ところが、尾張藩における国学派の地位は上昇していった。その契機こそ、やがて十四代藩主に就く徳川慶勝とのむすびつきであった。岸野氏は、「尾張藩に仕えた国学者たちは、幕末維新期の尾張藩主徳川慶勝と結ぶことによって、藩祖尾張義直の国学的再評価を行い、藩政改革と国政変革に参加しようとしていた」と述べる(十二頁)。

「は行」カテゴリーアーカイブ

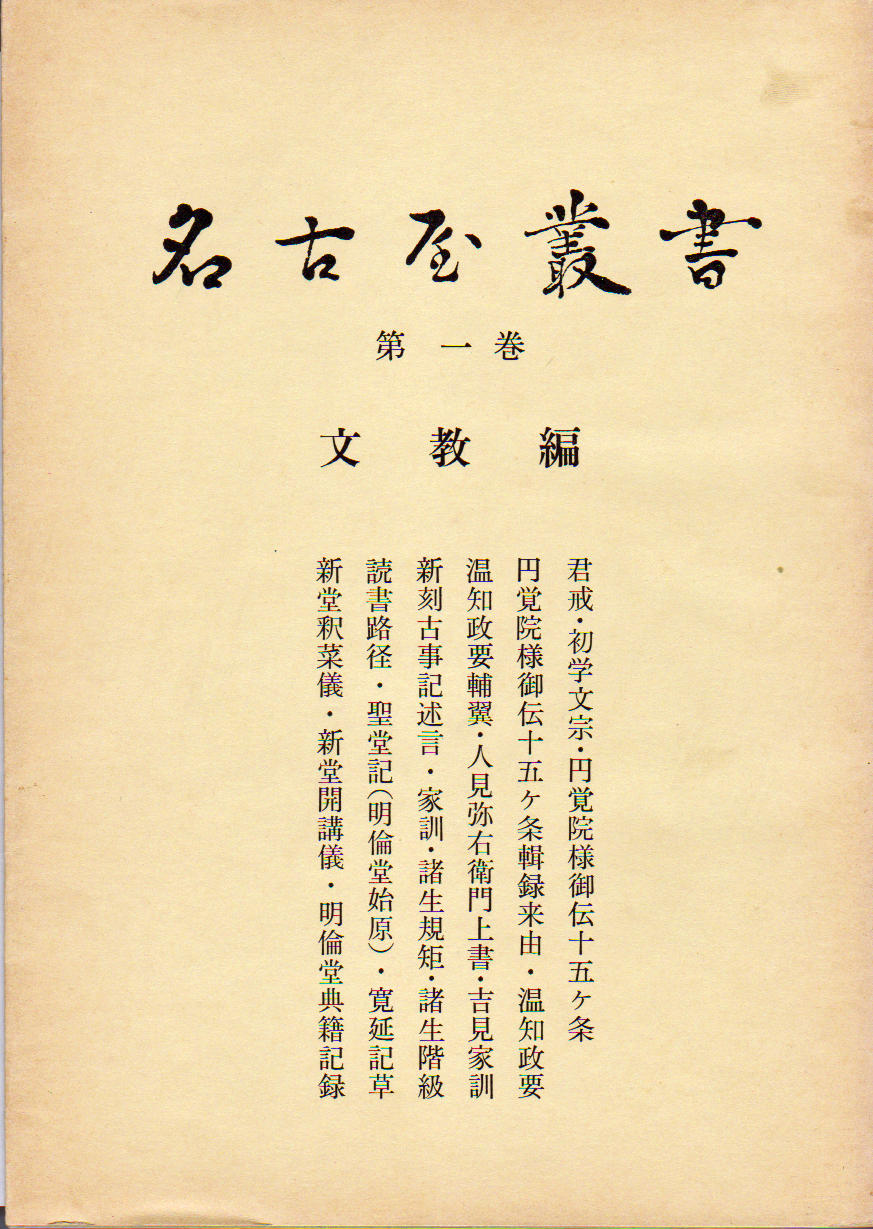

尾張藩尊皇思想の変遷─『名古屋叢書 第一巻(文教編)』より

平成三十一年二月、名古屋市教育委員会編『名古屋叢書 第一巻(文教編)』(名古屋市教育委員会、昭和三十五年)を入手した。以下のように、尾張藩尊皇思想の変遷を辿る上で貴重な文献が収録されており、名古屋大学教授の佐々木隆美氏が的確な解説を書いている。

平成三十一年二月、名古屋市教育委員会編『名古屋叢書 第一巻(文教編)』(名古屋市教育委員会、昭和三十五年)を入手した。以下のように、尾張藩尊皇思想の変遷を辿る上で貴重な文献が収録されており、名古屋大学教授の佐々木隆美氏が的確な解説を書いている。

『君戒』(尾張藩初代藩主・徳川義直著)

『初学文宗』(同)

『円覚院様御伝十五ヶ条』(尾張藩四代藩主・徳川吉通の命により近松茂矩が編録)

『円覚院様御伝十五ヶ条輯録来由』(近松茂矩)

『温知政要』(尾張藩七代藩主・徳川宗春著)

『温知政要輔翼』(中村平五著、深田慎斎校訂)

『人見弥右衛門上書』(人見弥右衛門著)

『吉見家訓』(吉見幸混撰述)

『刻新 古事記述言』(稲葉通邦)

『家訓』(石井垂穂著)

『諸生規矩』(蟹養斎著)

『諸生階級』(同)

『読書路径』(同)

『聖堂記(明倫堂始原)』(細野要斎編)

『寛延記草』(中村習斎著)

『新堂釈菜儀』(同)

『新堂開講儀』(同)

『明倫堂典籍記録』(正木梅谷著)

尾張藩の平田国学─林英夫編『図説 愛知県の歴史』

尾張藩の平田国学に関して、林英夫編『図説 愛知県の歴史』(河出書房新社)は、以下のように書いている。

尾張藩の平田国学に関して、林英夫編『図説 愛知県の歴史』(河出書房新社)は、以下のように書いている。

〈…尾張において広範に受容された本居学にくらべ、平田学はむしろ排斥された。篤胤は、小藩の備中松山藩に仕官していたが、より広い活動の場を求めて尾張藩に仕官することを強く望み、積極的な出願をくり返したが、ついに容れられなかった。

とくに、文化・文政期(一八〇四─三〇)以降、尾張での国学(本居学)の重鎮であった植松茂岳が、その著『天説弁』で平田学を徹底的に論難していることもその一因であろうが、儒教や仏教を強く排斥した平田学が、尾張の漢学者たちの反発をかったことも予想される。

結局、平田学の尾張における門人は数名にとどまり、むしろ平田学は、三河の農村指導者層のあいだに広く根をおろしていった〉

小出侗斎に始まる尾張崎門学

●小出侗斎に始まる尾張崎門学

すでに、尾張崎門学は、第二代藩主・光友の時代に、浅見絅斎門下の小出侗斎(とうさい)(一六六六~一七三八年)によって始まっていた。吉見は、侗斎の門下でもある。また、侗斎に師事した須賀精斎の門人堀尾秀斎は、垂加神道を玉木葦斎に学び、尾張垂加神道の祖となった。秀斎が著したのが『名分大義説』である。

『円覚院様御伝十五ヶ条』には、秀斎の『名分大義説』も収められている。例言には「円覚院様御伝十五ヶ条、並に名分大義説は、孰れも尾張藩に於ける勤王説の濫觴(らんしょう)と目すべきものにして、維新の当時徳川慶勝卿の勤王は実に前者に啓発せられるところ多しと伝へらる。後者は、又名古屋に於ける崎門派の勤王説を尤も明瞭に発表したるものといふべし」と記されている。

立公の幼少時代、それを薫陶補佐したのが、敬公の孫に当たる美濃高須の藩祖松平義行であった。義行が師事していたのが、天野信景(一六六三~一七三三年)である。信景は、伊勢神道の再興者・度会延佳に学び、さらに吉見の門人でもあった。

尾張藩第三代藩主綱誠(一六五二~一六九九年)は、元禄八(一六九八)年に『尾張風土記』の編纂を命じていたが、吉見や信景とともに、その任に当たったが真野時綱である。

真野家は尾張の津島神社の神職の家系で、時綱は信景と同様に度会延佳に師事し、神道研究に励んだ人物である。

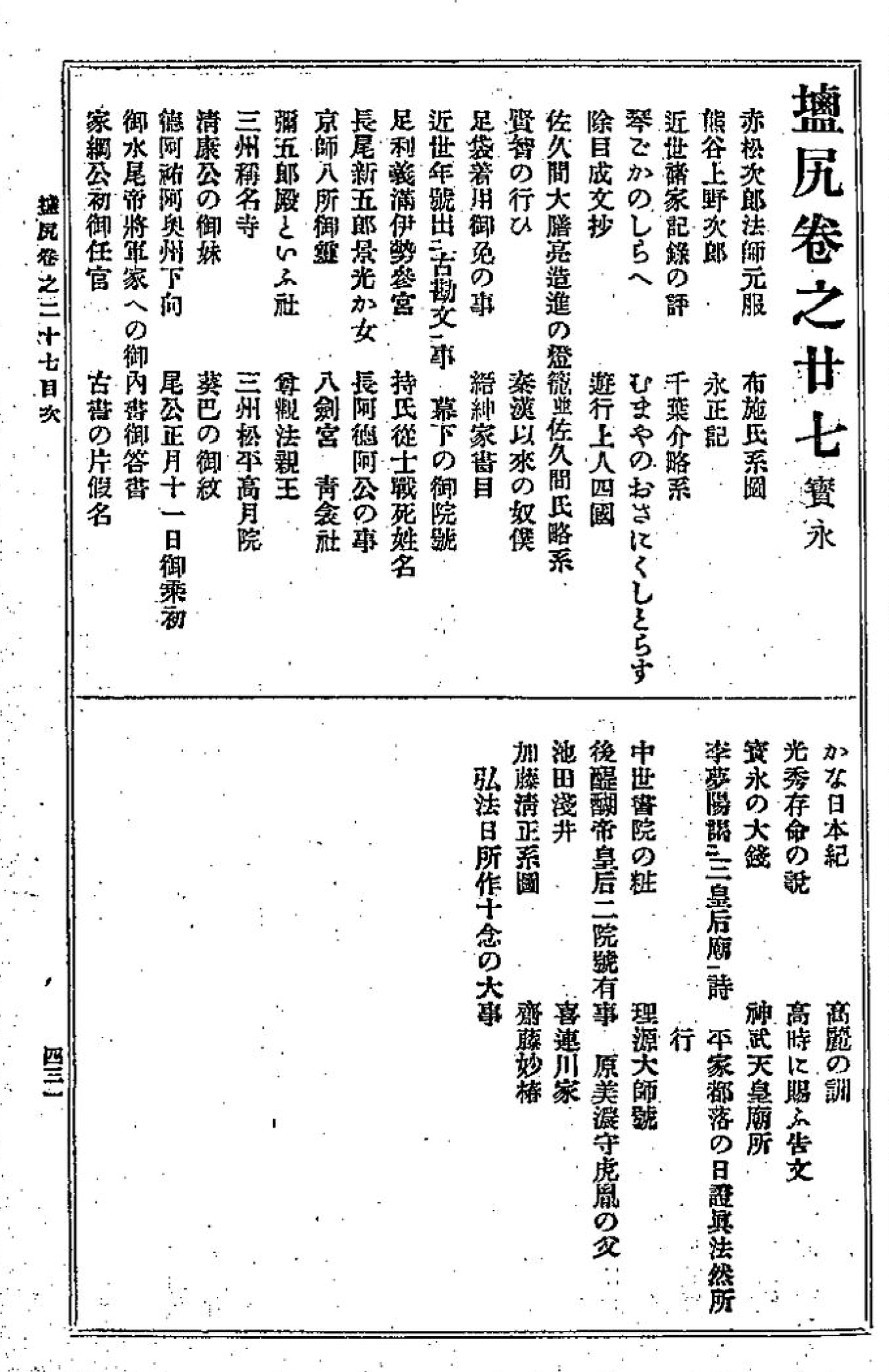

●敬公の南朝正統論

注目すべきは、信景が寛永年間(一六二四~一六四五年)に、畝傍御陵の所在を探求しようとし、その荒廃に心を痛めていた事実である。彼の随筆『塩尻』(二十七巻)には、「神武天皇は草昧をひらき中洲を平らげ百王の基を立て帝業を万歳に垂たまへり、其廟陵我君臣億兆尊信を致すべきに、今荒蕪(こうぶ)して糞田となり纔(わずか)に一封の小塚を残して農夫之れに登り恬(てん)として恠(あやし)とせずとかや 陵は奈良東南六里慈明山の東北也」とある。

注目すべきは、信景が寛永年間(一六二四~一六四五年)に、畝傍御陵の所在を探求しようとし、その荒廃に心を痛めていた事実である。彼の随筆『塩尻』(二十七巻)には、「神武天皇は草昧をひらき中洲を平らげ百王の基を立て帝業を万歳に垂たまへり、其廟陵我君臣億兆尊信を致すべきに、今荒蕪(こうぶ)して糞田となり纔(わずか)に一封の小塚を残して農夫之れに登り恬(てん)として恠(あやし)とせずとかや 陵は奈良東南六里慈明山の東北也」とある。

「山陵の荒廃は、古の理想の乱れ、衰えを示す一現象であり、わが國體の根幹を揺るがす由々しき問題である」。そう確信した蒲生君平は、寛政八(一七九六)年、山陵探索に着手し、その孤高の調査活動は享和二(一八〇二)に『山陵志』に結実するが、信景はそれに先立つこと百五十年以上前に山陵荒廃を由々しき問題と指摘していたのである。

さらに、義行が信景に贈った書状からは、敬公がすでに南朝正統論を唱えていたことが窺えるのである。書状によれば、当時、幕府は羅山の子春斎に本朝通鑑編纂を命じていたが、春斎は編纂にあたり、大友皇子を正統に仰ぎ、吉野の帝を皇統に備えようと願っていた。このとき、春斎は杏庵の子に、「もし、義直卿が在世ならば、協力を仰げるのに、いまは頼りになる人はいない」と述懐したという。あるいは、春斎は敬公と南朝正統論について語り、意見の一致を見ていたとも推測される。敬公の先駆性は、ここにも示されている。

「王命に依って催される事」に凝縮される敬公の尊皇思想は、その後尾張藩で維持され、大政奉還における第十四代藩主慶勝の活躍となって花開くのである。

浅見絅斎の謡曲「楠」と尾張勤皇派

慶應三年十一月、尾張藩の徳川慶勝は楠公社造立を建議した。その背景には、尾張藩における楠公崇拝の一層の高まりがあった。それを牽引したのが尾張の崎門学派である。森田康之助の『湊川神社史 景仰篇』によると、以下に掲げる浅見絅斎の謡曲「楠」は、崎門学派蟹養斎門下の中村習斎の家に伝わっていた。『子爵 田中不二麿伝』には、「楠」が掲げられている。

慶應三年十一月、尾張藩の徳川慶勝は楠公社造立を建議した。その背景には、尾張藩における楠公崇拝の一層の高まりがあった。それを牽引したのが尾張の崎門学派である。森田康之助の『湊川神社史 景仰篇』によると、以下に掲げる浅見絅斎の謡曲「楠」は、崎門学派蟹養斎門下の中村習斎の家に伝わっていた。『子爵 田中不二麿伝』には、「楠」が掲げられている。

正成、その時、肌の守りを取出だし、是は一とせ都攻めの有りし時、下し給へる令旨なり、よも是までと思ふにそ、汝にこれをゆづるなり、我ともかくも成ならば、芳野の山の奥ふかく叡慮をなやめ給はんは、鏡にかけてみるごとし、さはさりながら正行よ、しばしの難を逃れんと、家名をけがすことなかれ、父が子なれは流石にも、忠義の道はかねて知る、討ち漏らされし郎等を、あはれみ扶持し、いたはりて、流かれ絶たせぬ菊水の、旗をふたゝなびかして、敵を千里に退けて、叡慮を休め奉れ。

この「楠」を習斎門下の細野要斎が写し、富永華陽に贈った。華陽はそれを田中寅亮(田中不二麿の父)に示した。寅亮は、楠公崇拝者で知られ、楠流兵法にも精通していた。寅亮の弟でかつ門下生の神墨梅雪(富永半平)は、「八陣図愆義」二十九巻の著し、熱田文庫に奉納していたという。寅亮はまた、楠公の旗じるしの文「非理法権天」の文字の意義を解説した刷物を知友に配ったこともあったらしい。

そんな寅亮であったから、絅斎の「楠」に大変感動し、要斎に跋を請うた。安政三年に、名古屋市中区門前町にある長福寺は、この要斎の跋文を付して、絅斎の謡曲「楠」を一枚刷で発行している。要斎の随筆『葎(むぐら)の滴』には、以下のように書かれている。

〈(安政三年)五月十四日午後、田中寅亮来臨して曰く、往時君が蔵せし浅見(絅斎)先生作の楠の謡曲の詞を写して珍玩せしが、音節に伝写の誤りありて謡ひ難かりしを、甲寅の年(安政元年)東武に官遊して金春秦安茂に改正せしめ、一本を写して高須(義建)少将の君へ呈せしに、御手つから鼓の手を朱書して賜へり。こゝに於て又先哲叢談中の先生の伝を後に加へて邦君(徳川慶勝)へも献りしに、邦君も殊の外賞し給ひ、御酒宴の時にはしばしば楠を謡へとて歌はしめ給ふ。この謡は世に流布せざれば人未だこれを学ばず、助音するものなかりきと、金春の声律を協(ととの)へし一冊を示し、又毎年五月二十五日は楠河州(正成)の忌日なれば、曽て長福寺に納めし楠氏の肖像(田中氏往年志貴山に蔵せしを、写して同寺に納む)を掲げて、同好の士相会して神前に楽を奏して遺徳を敬仰す〉

尾張勤皇派・田宮如雲①

尾張勤皇派として明治維新の実現に挺身した田宮如雲について、荻野錬次郎『尾張の勤王』(金鱗社、大正11年)は、以下のように書いている。

〈田宮如雲は尾藩をして明治維新の鴻業を翼賛せしめたる原動力にして、尾藩の先覚者である。

如雲が原動力となり尾藩をして明治維新の鴻業を翼賛せしめるに至る迄の間、彼れは幾回か迫害と屈辱とを受けたのである、若し尋常慷慨悲歌の士なりせば『君辱臣死』又は『一死報国』等の名の下に奮然死を決すべかりしも、彼れは士の死を決するは義の立つと立たざるとに在りとし、苟も義にして立つに於ては死生は天の命に委かせ義の為に苦楚を甘受するを当然とし、固く義を執りて動かず即ち隠忍自重万難を排して竟に所期の目的を遂行したのである。

田宮如雲は夙に国家の為に心胆を砕き俗論を排斥し、正義を扶植し後進を誘掖する等、当時藤田東湖と其名声を埓うせしのみならす、如雲が慶勝を支藩より迎へ之を藩主として擁立し、慶勝の信認を得て能く之を輔佐したると、東湖が水戸家の為特に奔走して斉昭を立て、深く斉昭の信認を得て忠誠憂国善く斉昭を輔佐したると、其事蹟の偶然暗合するが如きも亦一の奇遇である。

初め如雲は幕政の堕落を匡済し時患を拯はむとの大志を抱き、凡庸の藩主を戴きては其志を達成し能はざるを自覚し、支藩松平家より令聞ある慶勝を迎へて本藩の継嗣たらしめむことを企て、一とたびは其計画敗れて挫折したるも、彼れが不撓の努力は遂に再度の機会に於て成功し、即ち慶勝を本藩主として擁立したのである、幾くもなく米艦渡来、尊王攘夷の国論沸騰するに当り、如雲は慶勝をして幾回か時局を収拾するの方策を幕府に提議せしめたのである、藤田東湖は已に安政乙卯の震災に殪れたるも英明なる斉昭は慶勝と提携し幕府の為に侃諤の議を進め毫も屈する所なかつたのである。

安政戊午斉昭、慶勝は共に井伊直弼の為に幽閉せられ、如雲は径ちに尾張に逐斥せられたのである、其筋の命を含みたる藩吏は如雲を城南御器所の一村荘に屏居せしめ、茲に厳重監禁することゝした、此間に於ける如雲は実に名状すべからざる艱苦を嘗めたれども、之と同時に亦大に修養の功を積みたるものである。

時は万延庚申の上巳、桜田門外の活劇は早く既に屏居せる如雲の耳に響き来つた、井伊直弼に此事あるは如雲の敢て恠まざる所なるも、幕府善後の処置に関しては頗る寒心したのである、折柄續て水戸斉昭の薨去となり曾て如雲の理想とする尾藩の立場は倍々険悪の雲に薮はるゝ所となつた。

されど越前に春嶽あり、土佐に容堂あり、薩摩は幕府の為に努力を辞せざる等、如雲は朝幕間尚ほ意志の疏通を見るに有望なることを思ひ、窃かに時運の進展を希図したるに、其間公武一致の標榜の下に皇妹御降嫁の実行せらるゝありて、朝幕間稍々緩和の兆を見むとしたるに、元治甲子に至り忽ち長藩禁闕を侵し所謂蛤門の変はこゝに突発したのである〉

☞[続く]

「王命に依って催される事」─尾張藩の尊皇思想 上(『崎門学報』第13号より転載)

以下、崎門学研究会発行の『崎門学報』第13号に掲載した「『王命に依って催される事』─尾張藩の尊皇思想 上」を転載する。

●「幕府何するものぞ」─義直と家光の微妙な関係

名古屋城二の丸広場の東南角に、ある石碑がひっそりと建っている。刻まれた文字は、「依王命被催事(王命に依って催される事)」。この文字こそ、尾張藩初代藩主の徳川義直(よしなお)(敬公)の勤皇精神を示すものである。

名古屋城二の丸広場の東南角に、ある石碑がひっそりと建っている。刻まれた文字は、「依王命被催事(王命に依って催される事)」。この文字こそ、尾張藩初代藩主の徳川義直(よしなお)(敬公)の勤皇精神を示すものである。

江戸期國體思想の発展においては、ほぼ同時代を生きた三人、山崎闇斎、山鹿素行、水戸光圀(義公)の名を挙げることができる。敬公は、この三人に先立って尊皇思想を唱えた先覚者として位置づけられるのではなかろうか。

敬公は、慶長五(一六〇一)年に徳川家康の九男として誕生している。闇斎はその十八年後の元和四(一六一九)年に、素行は元和八(一六二二)年に、そして義公は寛永五(一六二八)年に誕生している。名古屋市教育局文化課が刊行した『徳川義直公と尾張学』(昭和十八年)には、以下のように書かれている。

〈義直教学を簡約していひ表はすと、まづ儒学を以て風教を粛正確立し、礼法節度を正し、さらに敬神崇祖の実を挙げ、国史を尊重し、朝廷を尊び、絶対勤皇の精神に生きることであつた。もつともこの絶対勤皇は時世の関係から当時公然と発表されたものではなく、隠微のうちに伝へ残されたものである〉

「隠微のうちに伝へ残されたものである」とはどのような意味なのか。当時、徳川幕府は全盛時代であり、しかも尾張藩は御三家の一つである。公然と「絶対勤皇」を唱えることは、憚れたのである。その意味では、敬公は義公と同様の立場にありながら、尊皇思想を説いたと言うこともできる。

「幕府何するものぞ」という敬公の意識は、第三代徳川将軍家光との微妙な関係によって増幅されたようにも見える。

敬公は家光の叔父に当たるが、歳の差は僅か四歳。敬公は「兄弟相和して宗家を盛りたてよ」との家康の遺言を疎かにしたわけではないが、「生まれながらの将軍」を自認し、「尾張家といえども家臣」という態度をとる家光に対して、不満を募らせずにはいられなかった。 続きを読む 「王命に依って催される事」─尾張藩の尊皇思想 上(『崎門学報』第13号より転載)

明治政府の警戒感を高めた初岡敬二

木戸孝允は、すでに明治二(一九六九)年九月時点で、古松簡二、河上彦斎、大橋照寿、初岡敬二の四人に対する警戒感を高めていた。

初岡は秋田藩勤皇派の代表的人物であり、幕末から活動、藩校明徳館の本教授を務めた。戊辰戦争で苦戦する中で上京し、公務人として政府出兵のため強力な要請運動を行った。

明治二年七月初め、初岡は招魂社大祭にキリストを踏みつけている武者像の大幟を秋田藩から献納しようとした。幟には「天涯烈士皆垂涙、地下強魂定嚼臍」と書かれていた。しかし、軍務局から献納を却下されている。

明治二年七月初め、初岡は招魂社大祭にキリストを踏みつけている武者像の大幟を秋田藩から献納しようとした。幟には「天涯烈士皆垂涙、地下強魂定嚼臍」と書かれていた。しかし、軍務局から献納を却下されている。

九月になると、初岡は「奸可斬、夷可払」とうたいながら剣舞するという事件を起こした。いわゆる「剣舞事件」である。ここで言う「奸」とは、木戸孝允、大村益次郎、後藤象二郎を指したものと解釈されたのである。実際、同月大村は暗殺されている。

宮地正人氏は、次のように書いている。

〈このような対立は月が進むにつれてより深刻なものとなり、ますます維新政府の権力基盤を不安定化させてゆく。「集議院廃セラレザレドモ、公議人ハ皆帰休ヲ命ゼラレタル由、弁官ニテ議ヲ発スレバ集院之ヲ討テ非トシ、集議院建白スレバ弁官害アリトシテ不行、毎事ニ途ニナリテ不一揆、政事是ガ為ニ壅滞シ、両党相争ノ姿アリ、不可両立勢也卜云」と、一八七〇年一月段階では受けとめられるようになる。まさに「両党相争」の事態である。これが同年九月段階にいたると、権力基盤の不安定化は極限状態に達する。同月一〇日集議院が閉会、その後の見込が立たなくなるのである〉

高山彦九郎の精神と久留米藩難事件

平成30年4月15日、同志ととともに久留米城跡に聳え立つ「西海忠士之碑」にお参りした。

碑文は、真木和泉のみならず、明治4年の久留米藩難事件に連座した小河真文、古松簡二らを称えている。

碑文の現代語訳は以下の通りである。

「明治維新の際、王事に尽くし国のために死んだ筑後の人物は、真木和泉・水野正名のような古い活動家をはじめ小河真文・古松簡二など、数えれば数十名をくだらない。

これらの履歴については伝記に詳しく述べられており、ある者は刃の下に生命をおとし、あるいは囚われの身となって獄死するなど、それぞれ境遇・行動は違っていても、家や身を顧みないで一途に国家へ奉仕した忠誠心においては変りなかった。だからこそ、一時は政論の相違から明治政府に対抗して罪を得た者も、今では大赦の恩典に浴し、その中でも特別に国家に功績のあった者は祭祀料を下賜され、贈位の栄誉をうけている。このような賞罰に関する朝廷の明白な処置に対しては国中の者がこぞって服し、ますます尊王の風を慕うようになっている。まことに国運が盛大をきわめるのも当然のことである。

こんにち朝廷では国民に忠義の道を勧められているが、この趣旨をよく体得すれば、国民として何か一つなりとも永遠に残る事業をなさねばならない。しかもわれわれにとっては、勤王に殉じた人びとは早くから`師として仰いだ友であり、またかっては志を同じくして事にあたった仲間である。いまここに彼等を表彰してこれからの若い人への励ましとすることは、たんに世を去った者と生存している者とが相酬い合うというたけでなく,国家に報いる一端ともなるものである。

このような意味から、場所を篠山城趾にえらび、神社の傍に碑石を建て、有栖川熾仁親王から賜わった「西海忠士」の大書をこれに刻記した。思うに、この語句は先の孝明天皇の詔勅の文からとられたものであろう。世冊この碑を見るものは、おそらく誰でも身を国に捧げようという感奮の念にかられることであろう。昔、高山彦九郎は、九州方面で同志を募るためにしばしば筑後を訪れ、久留米の森嘉善ともっとも親密な仲となり、ついに彼の家で自殺する結果となった。これはまったく、二人が勤王の同志として許し合う間柄であったからである。このために二人を併せて追加表彰することにしたが、これによって筑後の勤王運動の源泉が遠い時期に在ったことを知るべきである。

明治25年10月 内藤新吾識」

碑文が、時代を遡って高山彦九郎のことに言及していること(*抜粋意訳には抜けている)が、極めて重要だと考えられる。

明治2年に、久留米遍照院で有馬孝三郎、有馬大助、堀江七五郎、小河真文、古松簡二、加藤御楯らが、高山彦九郎祭を行った事実を考えるとき、彦九郎の志が久留米藩難事件関係者に継承されていた事実の重みが一層増してくる。

日本の歴史を棄てた明治政府

平泉澄先生は「日本精神について(下)」(『日本』平成十八年正月号所収、二~三頁)において、次のように述べている。

〈明治五年に教育制度が発動されてをります。驚くべきことに明治五年の学制には日本の歴史を教授するといふことが出てをらない。一国の教育がその国の歴史を無視してなされるといふことは実に驚くべきことであります。

これは明治元年の大精神には断じてないことであります。明治元年の大精神が四、五年ですっかり崩れてをります。明治維新の精神はその時は日本の古典を用んとして、一方に支那の漢籍、一方に西洋の学問、それを両翼として進まうといふことを新定学制に示されてをります。

実に偉い精神でありますが、これは間もなく崩れて、明治五年の学制においては日本の歴史は教育から棄てられてしまった。その後小学校においてその非を悟って、国史を加へましたのは明治十四年のことであります。十四年に初めて日本の初等教育に日本歴史が入って来たのであります。これは明治天皇の特別の御注意を戴いて出来たことださうであります。

しかしそれ以上の学校においては、まだ日本歴史は加へてをりませぬ。中等以上の学校においてはバーレーの「萬国史」が用ひられてをりました。その後高等の学校に初めて日本歴史が入って来たのは明治十六年であります。これはドイツ語の先生のグルートといふ人が注意をしたので、初めて国史が入って来た。ただし大学にはまだ国史は出てをりませぬ。大学において国史、日本歴史が一科として立てましたのは明治二十一年になります。

さうしてその翌二十二年に国史科が新設されてをります。この時に渡邊総長の意を受けて色々案を立て、これを実施する上において努力しましたのがドクトル・リースの力であります。その時までは国語を棄てようとしたほどでありますから、日本歴史を棄ててしまって、外国人から注意されなければ日本の歴史は閑却してしまってゐた〉