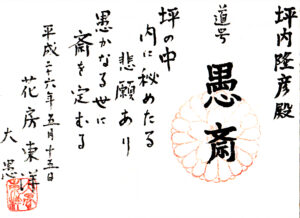

昭和維新顕彰財団並びに大夢舘の創設者であり、六十年以上にわたって維新運動に挺身した花房東洋氏が令和七年元日に急逝した。葬儀は故人の遺志により近親者のみで一月五日に執り行われた。昭和維新顕彰財団と大夢舘の呼びかけにより、三月一日「大愚・花房東洋お別れの会」が岐阜護国神社「せいらん会館」で開かれ、約二百人が参加した。神事は次男の花房兼輔氏を祭主として厳かに斎行され、参列者全員が玉串を奉奠した。

お別れの会では中川正秀・学純同総裁が司会を務め、筆者が主催者として御礼の挨拶を述べた。

故人が亡くなる直前の令和六年十一月に、サントリー学芸賞を受賞された小山俊樹氏の『五・一五事件』を原案として、坂下正尚監督によるドキュメンタリー映画「五・一五事件~君に青年日本の歌が聴こえるか~」のDVDの完成にこぎつけ、また俳優の本田菊雄氏が演じる独り芝居「三島由紀夫 招魂の賦」の京都大学西部講堂、名古屋能楽堂などでの上映に力を尽くしたことが紹介された。

続いて、長男の花房仁氏、大場俊贒・学純同最高顧問、犬塚博英・八千矛社社主、長谷川光良・台湾人戦没者慰霊施設建立の会実行委員長、魚谷哲央・維新政党新風代表、蜷川正大・二十一世紀書院代表、早瀬内海・西郷南洲会理事長、品川隆二・日本映画振興財団顧問、稲村公望・元日本郵便副会長、俳優の榎木孝明氏、弁護士の森川幸江氏、森朴繁樹・廃棄物政策研究所代表がそれぞれ思い出を語り、故人を偲んだ。会場は時に笑いに、時に涙に包まれた。

野田聖子衆議院議員、馬場伸幸衆議院議員、折本龍則千葉県議会議員、田沼隆志前千葉県議会議員ら多くの弔電が寄せられた。

五・一五事件で蹶起した三上卓海軍中尉が事件の二年前に佐世保の軍港で作った「青年日本の歌」(昭和維新の歌)を参加者全員で十番まで歌った。故人が昭和五十一(一九七六)年十二月に始めた「神州男児熱血歌唱祭」での佐伯宣親氏による曲を紹介の一部も流された。最後に鈴木田遵澄・大夢舘舘主が挨拶をしてお開きとなった。

会場では「昭和最後の秋のこと」「逢いたくて逢いたくて」など故人が愛した曲が流された。

また、会場には故人の写真や故人が平成二十四(二〇一二)年二月に「時代劇再生」を目指して榎木氏らとともに設立した「銀幕維新の会」機関誌『銀幕』などゆかりの品が展示され、「五・一五事件~君に青年日本の歌が聴こえるか~」のDVDや故人が手がけた『青年日本の歌と三上卓』『三上卓証言』などが販売された。

最後に、「青年日本の歌」顕彰碑、三上卓「絶筆」、「辞世の句」顕彰碑が建つ、神社内「大夢の丘」で記念撮影が行われた。

なお、故人の『書画遺稿集』が記念品として用意された。参加者からは「参加してよかった。本当にいい会だった」「東洋さんの人脈の広さを改めて思い知らされた」といった声が聞かれた。

「は行」カテゴリーアーカイブ

丸紅の対中ビジネスの礎を築いた春名和雄

経済界きっての中国通として知られ、丸紅の対中ビジネスの礎を築いた春名和雄は、大正八(一九一九)年三月十五日に横浜市で生まれた。昭和十五(一九四〇)年に東亜同文書院大学を卒業し、丸紅の前身大同貿易に入社した。戦時中は比島派遣軍の報道要員として徴用され、第十四師団司令部のあるマニラへ赴いた。この時期に、春名は哲学者の三木清と交流している。

昭和四十三(一九六八)年に取締役に就任し、常務、専務、副社長を歴任し、昭和五十八(一九八三)年に社長に就任した。

平成三(一九九一)年から平成十一(一九九九)年まで日中経済協会副会長を務めた。平成十三(二〇〇一)年に開催された東亜同文書院設立百周年記念式典で、春名は次のように述べている。

「東亜同文会が日中輯協(友好協力)のための人材育成を目的として創立経営したのが東亜同文書院(のちに大学)であり、この学園に年々歳々、靖亜の志に燃えた若い俊秀たちが日本全国から集まり、後には志を同じくする中国の青年たちも加わり、共に勉学し、多感な青春時代を過ごしたのであります。

学生達は、中国に学び、中国に親しみ、日中提携の礎となるべき学問に精進したのでありますが、特に毎年最高学年の学生が実施した中国「大旅行」調査は、他に類を見ない広範多岐なものであり、卒業論文となった厖大なその報告書は「支那経済全書」や「支那省別全誌」などの基礎ともなった貴重な中国資料として、今日においても高い学術的評価を受けているのであります。

春名は平成十四年三月三日に八十二歳で死去した。同月七日の朝日新聞は〈春名和雄氏は、日中関係を経済面で支えた知中派財界人だった。「友好」という言葉より「互恵」の中身を重んじた。一九九一年から九九年まで日中経済協会の副会長を務め、「隣国とのつきあいも商いと同じで、双方に利益をもたらす関係でないと長続きしない」と説き続けた〉と書いた。

水戸学と昭和維新運動

■水戸学の真髄

明治維新の原動力となった国体思想は、早くも明治四(一八七一)年頃には新政府によって蔑ろにされるようになった。崎門学派、水戸学派、国学派などは重用されなくなったのである。こうした時代に、『大日本史』完成の志をまっとうし、ついにそれを実現したのが栗田寛である。

天保六(一八三五)年九月十四日に水戸下町本六丁目で生まれた栗田は、わずか十三歳で会沢正志斎の『迪彝篇(てきいへん)』を愛読し、皇統のよって立つ神器の尊厳性と国体の尊さを感得していた。

『迪彝篇』は正志斎が天保四(一八三三)年に著した実践道徳論を展開した著作で、他の著作より比較的わかりやすく「国体の尊厳性」を説くとともに、国体の尊厳性を支える「皇位は無窮」の内実を説いている。

筆者は水戸学の達成の一つは「国体の尊厳」「皇位の無窮」の内実を明確にしたことにあると考えている。それは、東湖の『弘道館記述義』の次の一節に凝縮されているのではなかろうか。

「蓋(けだ)し蒼生安寧、ここを以て宝祚無窮(ほうそむきゅう)なり。宝祚無窮、ここを以て国体尊厳なり。国体尊厳、ここを以て蛮夷戎狄(ばんいじゅうてき)卒服す。四者、循環して一のごとく、おのおの相須(ま)ちて美を済(な)す」(思うに人民が安らかに生を送るがために皇位は無窮であり、皇位が無窮であるがために国体は尊厳、国体が尊厳であるがために四方の異民族は服従する。この四者は循環して一つとなり、それぞれ相互に関連してみごとな一体をなしている、橋川文三訳)と書かれている。 続きを読む 水戸学と昭和維新運動

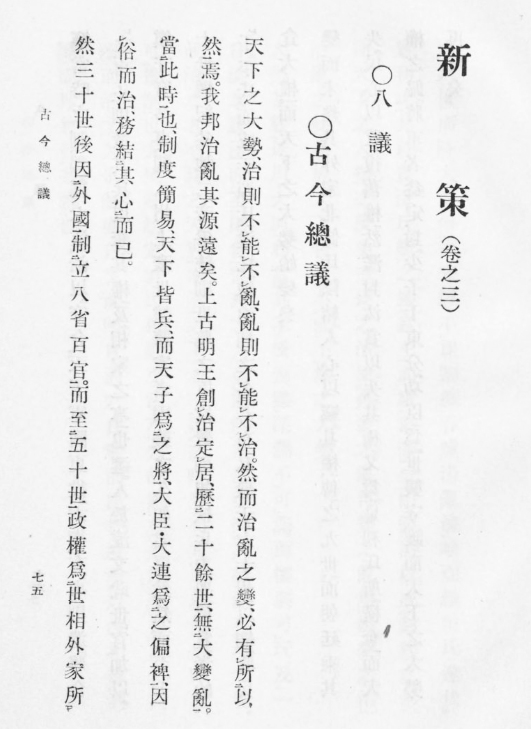

武家政権を厳しく批判した頼山陽の「古今総議」

頼山陽は、寛政八年、十七歳の時に「古今総議」を著している。これこそが、『日本外史』序論の底稿となった文章である。

〈天子、之れが将となりたまひ、大臣・大連は、之れが偏裨たり……[神武天皇より]三十世の後、外国の制に因り、八省、百官を立つ。五十世に至り、政権は世相[代々の首相]・外家[藤原氏]の竊む所となる。当時の制、七道[全国]を郡県にして、治むるに守・介[薩摩守・長門介の如き]を以てし、天下の軍国は、更はる〲六衛に役し、事あれぱ則ち将を遣はして之れを合し、事止めぱ其の兵を散じて、以て其の[兵]権を奪ふ。相家[世相・外家]の専らにするに及び、人[官吏]を流[家筋]に選び、文武、官を世にし、加ふるに鎮守府の多事なるを以てし、関八州の土豪にして、将家[武将]に隷[属]するもの、因習の久しき、君臣の如く然り、而して七十世に至り、綱紀ます〱弛み……兵力を挾んで、爵賞を[強]要するもの、平氏に始まつて、源氏に成り、遂に総追捕使の名に托して、私隷[家の子郎党]を六十州[全国]に碁布[配置]して、以て兵食の大権を収め、天下の大勢、始めて変ぜり。変じで未だ幾ぱくならず、その外家北条氏、陰かに人心を結び、以て其の権を竊み、之れを九世に伝へたり。朝延は其の民心を失へるに乗じ、以て旧権を収復せり…。又足利氏の横奪する所となり、而して大権の将家[征夷大将軍]に帰するもの、盆々定まり、少子を[関]東に封じ、功臣を分かつて世襲の守護と為し、而して天下の大勢、再び変じ、[以下、織田・豊臣氏に到り]大勢、三たぴ変ぜり〉(木崎好尚『青年頼山陽』)

山陽は、『日本外史』では次のように述べている。

「思うに、わが日本がはじめて国を建てたときは、政事向きのことは万事が簡略でたやすく、文官・武官というような区別もなく、日本国中の者はだれでもこぞってみな兵士であって、天子はその元帥(総大将)となられ、大臣・大連がその副将軍となっていたので、将帥という定まった官職があったわけではなかった。

だから後世のように、世にいう武門とか武士とかいうものはあるべきはずもなかった。天下が泰平無事であるならそれまでのこと、いったん有事の際には、天子はかならず自分で征伐の苦労をされた。もし天子がなにかの理由で出陣されないときには、皇子や皇后がその代理をされて、けっして臣下の者にうち委せてしまわれることはなかったのである。だから兵馬・糧食の大権は人手に渡ることなく、しっかりと天子の手の内にあって、よく天下を抑え従え、なおその余威は、国内ばかりでなく、延びて三韓(朝鮮南部の馬韓・弁韓・辰韓)や粛慎(シナ古代の北方民族)にまでも輝きわたり、これらの諸国はみな貢物を持ってわが日本へ来朝しないものはなかったのである」(頼惟勤訳)

こうした山陽の武家政権批判は、山県大弐の『柳子新論』「正名」(第一篇)や藤田幽谷の『正名論』にも通ずる。

「わが東方の日本の国がらは、神武天皇が国の基礎を始め、徳が輝きうるわしく、努めて利用厚生の政治をおこし、明らかなその徳が天下に広く行きわたることが、一千有余年である。……保元・平治ののちになって、朝廷の政治がしだいに衰え、寿永・文治の乱の結果、政権が東のえびす鎌倉幕府に移り、よろずの政務は一切武力でとり行なわれたが、やがて源氏が衰えると、その臣下の北条氏が権力を独占し、将軍の廃立はその思うままであった。この時においては、昔の天子の礼楽は、すっかりなくなってしまった。足利氏の室町幕府が続いて興ると、武威がますます盛んになり、名称は将軍・執権ではあるが、実は天子の地位を犯しているも同然であった」(『柳子新論』)

〈「鎌倉氏の覇たるや、府を関東に開きて、天下の兵馬の権専らこれに帰す。室町の覇たるや、輦轂(天子の御車のことで、天子の都の地である京都を指す)の下に拠りて、驩虞(覇者)の政あり。以て海内に号令し、生殺賞罰の柄、咸その手に出づ。威稜(威力)の在る所、加ふるに爵命(官位)の隆きを以てし、傲然尊大、公卿を奴視し、摂政・関白、名有りて実無く、公方(将軍家)の貴き、敢へて其の右に出づる者なければ、すなはち『武人、大君となる』に幾し〉(『正名論』)

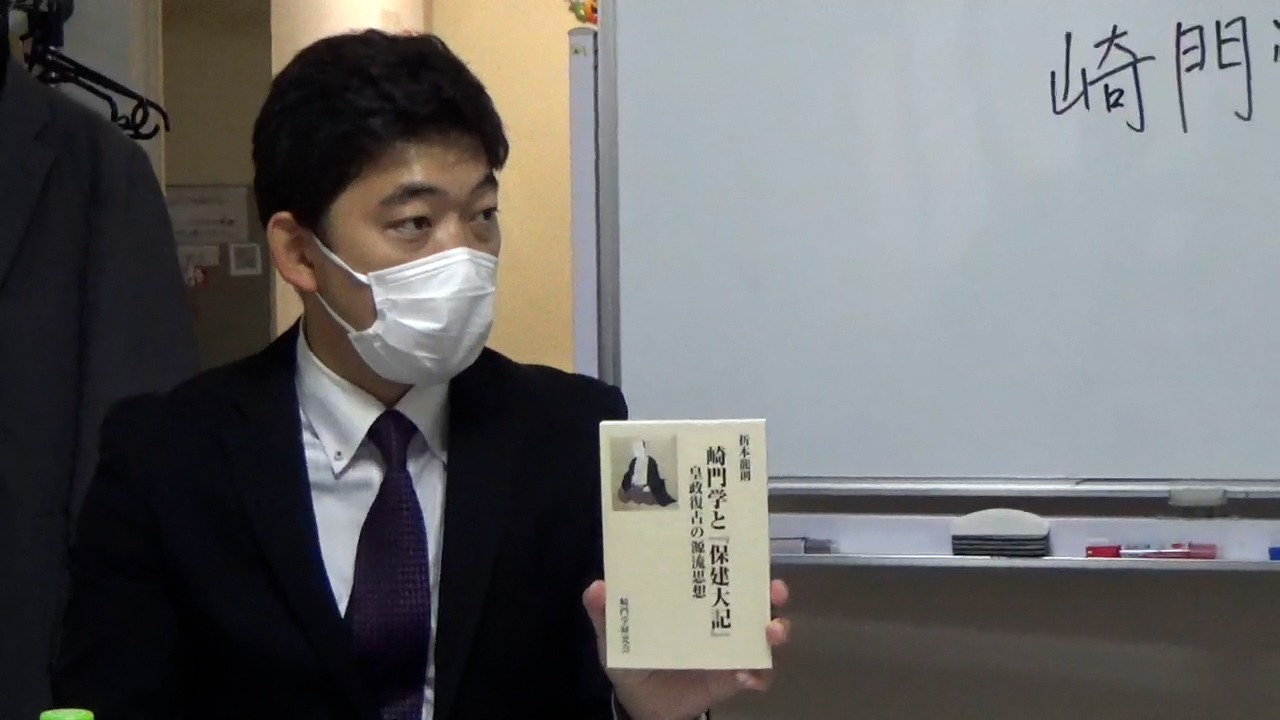

第1回『天皇親政について考える勉強会』(崎門学研究会主催)

令和2年10月18日、都内で第一回『天皇親政について考える勉強会』(崎門学研究会主催)が開催された。同研究会の折本龍則代表が、「天皇親政と天皇機関説の狭間で」と題して発表した。以下、当日配布されたレジュメを転載させていただく。

★当日の動画は「崎門チャンネル」で

■今日の皇室観

① 天皇不要論

社会契約論 共和革命論

② 天皇機関説 象徴天皇

親米・自民党保守 「君臨すれども統治せず」

Cf 福沢『帝室論』「帝室は政治社外のものなり」祭祀が本質的務め

③ 天皇親政論 圧倒的少数派

正統派 原理主義?

■天皇親政の三つの契機

① 正当性

天壌無窮の神勅

葦原千五百秋瑞穂の国は、是、吾が子孫の王たるべき地なり。爾皇孫、就でまして治らせ。行矣。宝祚の隆えまさむこと、当に天壌と窮り無けむ。

『正名論』 『柳子新論』

資料)竹内式部の所司代での問答

② 決断主義

「自由主義なるものは、政治的問題の一つ一つをすべて討論し、交渉材料にすると同時に、形而上学的真理をも討論に解消してしまおうとする。その本質は交渉であり、決定的対決を、血の流れる決戦を、なんとか議会の討論へと変容させ、永遠の討論

によって永遠に停滞させうるのではないか、という期待を抱いてまちにまつ、不徹底性なのである。」(C.シュミット『政治神学』)→「例外状態」での決断

『国家改造法案大綱』

続きを読む 第1回『天皇親政について考える勉強会』(崎門学研究会主催)

本田親徳と白川神道の「十種神宝御法」

副島種臣に強い影響を与えたのが、神道霊学中興の祖・本田親徳である。本田が再編した神道霊学とはいかなるものだったのか。宗教学者の鎌田東二氏は、『神界のフィールドワーク―霊学と民俗学の生成』(創林社、昭和60年)において、次のように指摘している。

〈……安政四年(一八五七)頃に、本田親徳は神祇伯白川家の最後の学頭であった高浜清七郎と交わっているので、高浜より伯家神道の神事秘法について教示された可能性もある。かつて平田篤胤も伯家の古学方教授やのちには学頭に就任したことがあるが、この伯家神道すなわち白川神道には「十種神宝(とくさのかんだから)御法」という行法が伝わっている。……文久二年(一八六二)の八月一日付で、その頃備前国岡山に住んでいた高浜清七郎は、「十種神宝御法口授」の認可を受けたことが『白川家門人帳』に「高濱清七郎(源政一) 右今般依願、十種神宝御法被口授訖。万事正路之心得を以、可令修行。伯王殿被命処也、仍執達如件」と記されている。本田親徳はこの高浜清七郎について、「三十年来余と友人たり」とある書簡に記しているから、高浜より伯家神道の祭式や修行法を教わった可能性はかなり高い〉

では、「十種神宝御法」とはいかなる行法なのか。鎌田氏は次のように続ける。

〈「十種神宝」については、平安時代にまとめられた物部系の伝承を伝えたとされる『先代旧事本紀』に出てくる。物部氏の祖神饒速日神が天降りするとき、高天原で天照大御神より授けられた瀛都鏡(おきつかがみ)・辺都鏡(へつかがみ)・八握剣(やつかのつるぎ)・生玉(いくたま)・足玉(たるたま)・死反玉(まかるかへしのたま)・道反玉(ちがえしのたま)・蛇比礼(へびのひれ)・蜂比礼(はちのひれ)・品物比礼(くさぐさのもののひれ)の十種の天爾玉瑞宝を、「もし痛む処有らばこの十宝をして、一二三四五六七八九十(ひふみよいつむななやここたり)といひてふるへ。ゆらゆらとふるへ。かくせば死人も反り生きむ。これ即ち布瑠(ふる)の言の本なり」といわれるごとく、揺すり振るいながら生命のさきはいを祈ったのが物部系鎮魂祭の初めとされる。この祭祀は宮中の鎮魂祭祀に吸収されたが、伯家の「十種神宝御法」には、そうした古代祭祀や呪術に加うるに、吉田神道の行法の影響があったのではないかと私は思う。菅田正昭によれば、この「十種神宝御法」の行は「目をつぶったままで行なう幽祭修行で、十種神宝を十個の徳目にみたて、自分の魂を磨くことによって、その階梯を一歩ずつのぼっていこうというもの」とされる。また、そこでは手かざしによる浄霊(鎮魂)が行なわれていたという。そのほか、伯家には気吹の法や永世の法なる一種の呼吸長生法が伝わっていた。

こうしてみれば、本田親徳の再編した「鎮魂帰神術」は、物部石上系の魂の医療技術としての鎮魂(招魂)法と、神功皇后が厳修したといわれる神教を請う方法としての神懸り(帰神)の法とを合体させ、それを導く「霊学」原理として「審神者」の法を確立した点にその特徴があるといえよう〉

水戸学ゆかりの地を訪問(令和元年7月7日)

令和元年7月7日、元衆議院議員の福島伸享先生からご紹介いただいた、水戸氏在住の藤田和久氏のご案内で水戸学ゆかりの地を訪れました。同行したのは、大アジア研究会代表・崎門学研究会副代表の小野耕資氏。

弘道館、回天神社の回天館、常盤共有墓地の藤田幽谷・東湖の墓、常盤神社、東湖神社、三木神社、妙雲寺の武田耕雲斎の墓、本法寺の会沢正志斎の墓を訪れました。

[flagallery gid=13]

古今集・源氏物語・職原抄の役割─平泉澄『物語日本史 中』より

平泉澄先生は『物語日本史 中』「室町時代」において、以下のように書いている。

平泉澄先生は『物語日本史 中』「室町時代」において、以下のように書いている。

〈将軍として責任のあるのは、義政でしたが、義政の一生は、ただ遊楽のために費されていました。あれほどの大乱が起っても、少しも反省するところなく、東山に風流な別荘を建て、それができ上がったので、文明十五年夏、そこに移りました。今残っている銀閣が、それです。そしてその費用のためには、文明十四年、山城一国に課税して、きびしく取り立てるとともに、翌年には、明国に対して卑屈にも窮乏を訴え、寄贈を依頼するなどの恥ずべき態度をとりました。

将軍が、かようなふうでありましたから、その権力が、管領に移るのは当然ですが、しかし管領の権力もまた、その下に移りました。たとえば、管領の細川は、執事の三好によって振り回されましたが、その三好の力はまたその家老である松永に移り、松永久秀は、永禄八年に将軍義輝を殺すに至りました。かように中央が無力でありましたから、地方が群雄割拠の状態となったのは、やむを得ないところです。そこで関東には北条氏、駿河には今川氏、越後には上杉氏、越前には朝倉氏、山陰道には尼子氏、山陽道に初め大内氏、後に毛利氏、四国に長曽我部氏、九州に大友氏、島津氏、東北に伊達氏などが勢力を振いました。しかしそれらの群雄は、いずれも足利の下風にあったもので、日本国の本質を考え、その中興に貢献しようとの意志は、まだなかったのでありました。

しかるにこの紛乱の百数十年の間に、何の権力もないままに、大きな働きをしたものがあります。それは書物です。たとえば古今集です。源氏物語です。職原抄です。これらの書物は、あの戦乱の世にも、驚くべき熱情をもって、人々の愛読するところとなりました。そして、応仁の大乱によって、京都の邸宅を焼かれ、その収入もなくなった公卿たちが、それぞれ縁故をたよって地方に移住するに及んで、これらの人々によって、上にあげたような古典の知識も、いっそうひろく地方にひろがるに至ったのは、いわば予期せざる効果といってよいでしょう。

当時学者として尊敬せられ、古典の理解及び伝授の上に、大きな貢献をした人には、関白一条兼良(応仁元年には六十六歳)、内大臣三条西実隆(応仁元年には十三歳)などがあり、いずれも長生きで、(兼良八十歳、実隆八十三歳)著述や書写に努めました。これらの古典は、それに親しんでいるうちに、自然に日本の国柄、その本質、その制度、その精神が分るものですから、戦国衰乱の世においても、これらの古典が喜ばれた以上、やがて日本国中興の日の到来するを期待してよいでしょう〉

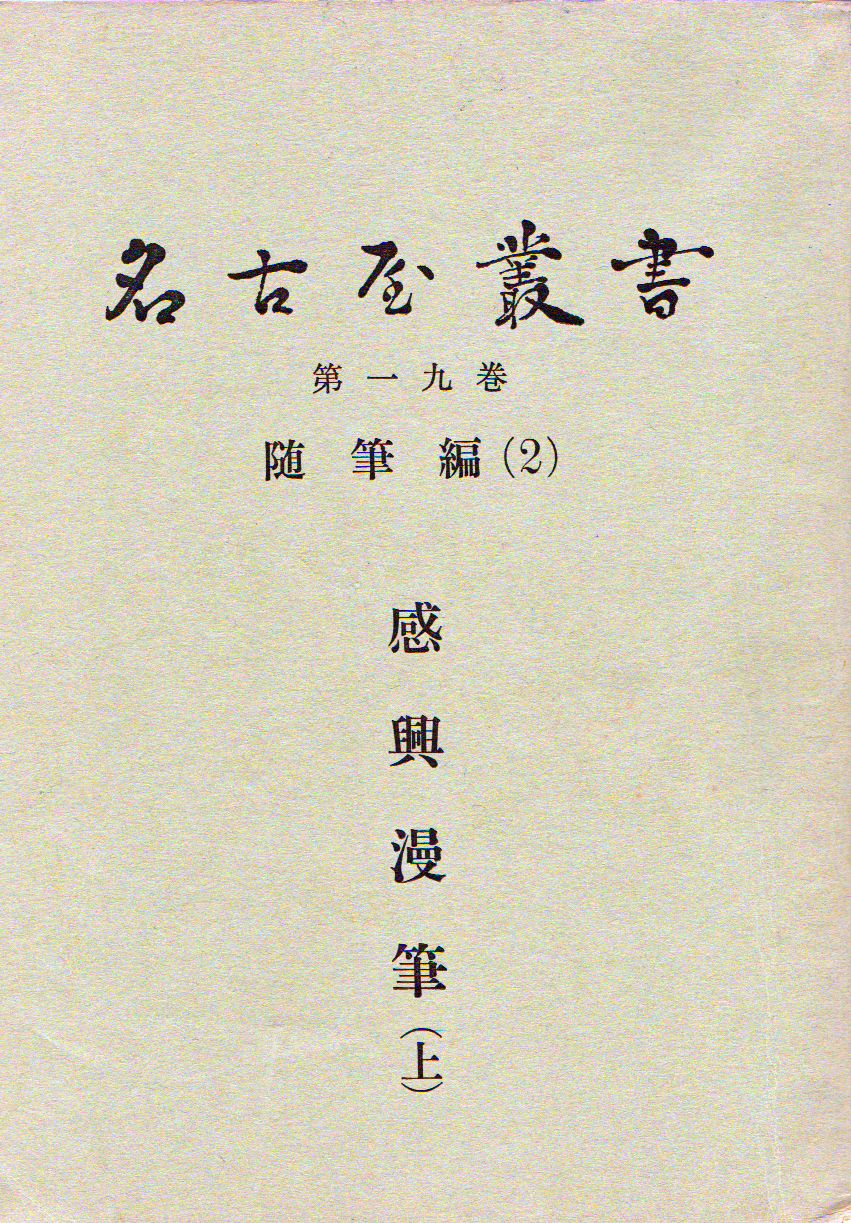

細野要斎『感興漫筆』を読む①─崎門学派の息遣い

筆者は、尾張藩の尊皇思想は、崎門学派、君山学派(松平君山を中心とする学派)、本居国学派が微妙な連携を保ちながら強化されていったという仮説を持っている。このうち、幕末勤皇運動を牽引した崎門学派としては若井重斎や中村修らが知られているが、彼らの師こそ、「尾張崎門学の最後の明星」と呼ばれた細野要斎である。

筆者は、尾張藩の尊皇思想は、崎門学派、君山学派(松平君山を中心とする学派)、本居国学派が微妙な連携を保ちながら強化されていったという仮説を持っている。このうち、幕末勤皇運動を牽引した崎門学派としては若井重斎や中村修らが知られているが、彼らの師こそ、「尾張崎門学の最後の明星」と呼ばれた細野要斎である。

要斎は、蟹養斎門下の中村直斎らから崎門学を、さらに中村習斎門下の深田香実から垂加神道を学んだ。要斎が遺した膨大な随筆『葎(むぐら)の滴』からは、尾張崎門学派の高い志と、日常の息遣いを感得することができる。

この貴重な記録『葎の滴』の中心部分を構成するのが、『感興漫筆』であり、その原本は伊勢神宮文庫に収蔵されている。『感興漫筆』は要斎二十六歳の天保七(一八三六)年から始まり、死去した明治十一(一八七八)年九月まで、四十二年に及ぶ記録だ。

例えば、弘化四(一八四五)年五月の記録には、要斎が深田香実から垂加神道の奥義を伝授された感動が記されている(『名古屋叢書』第十九巻、五十八、五十九頁)。

「香実先生、予が篤志に感じ、神道の奥義を悉く伝授し玉ふ時に、誓紙を出すべしとの玉ふ。その文体を問ふに、先生曰、爾が意に任せて書し来れと、仍つて書して先生に献す。文如左。

神文

一 今度神道之奥義、悉預御伝授、誠以、忝仕合奉存候。深重之恩義、弥以、終身相忘申間敷候事。

一 御伝授之大事、弥慎而怠間敷候事。

一 他人は勿論、親子兄如何様に懇望仕候共、非其人ば、猥に伝授等仕間敷候。修行成熟之人於有之は、申達之上、可請御指図之事。

右之条々、堅可相守候。若し於相背は、可蒙日本国中大小神祇之御罰候。仍而、神文如件。」

国体の閑却から復活へ─国史の中軸『神皇正統記』

平泉澄先生は『国史学の骨髄』において、以下のように書いている。

平泉澄先生は『国史学の骨髄』において、以下のように書いている。

〈我国家創造の昔、天照大神が、将に降臨せられんとする皇孫、天津彦々火瓊々杵尊に勅して、

「葦原の千五百秋の瑞穂の国は是れ吾が子孫の王たるべき地なり。よろしくいまし皇孫 就いて治せ、行矣、宝祚の隆まさん事、まさに天壌と窮なかるべし。」

と宣言せられ、乃ち八坂瓊曲玉、八咫鏡、及び草薙劔を賜はつた事は、今日に於いてこそ、三尺の童子も猶よく之を知つてゐるけれども、そのこゝに至るまでには、閑却より復活への注意すべき変遷があつたのである。即ち奈良時代に在つて、日本書紀を編纂した当時には、この神勅の意義は、未だ十分に認識せられずして、書紀の本文には之を欠き、僅に参考として掲げられた一書の中に見えてゐるのみであつた。而して古事記や古語拾遺には、或は神勅を記して詳でなく、或は神器を挙げて悉してゐない。もしそれ扶桑略記愚管抄等に至つては、末世末法の思想に惑溺したるもの、天壌無窮の確信がないのは、むしろ当然であつた。しかるにこの神勅と神器とは、北畠親房によつて燦然として光彩を放ち来りた。彼はその著神皇正統記に於いて、この神勅を大書し、この神器を重視し、之を以て天皇の御位の印証とし、又之を以て百王説を打破つた。

(中略)

神皇正統記一度出でゝ、建国の精神は生き生きとこゝに復活し来つた。而してこゝに一度復活しては、大日本史再び之を伝承し、幕末に及んで、この精神全国民に普及するや、こゝに明治維新の大業は成つたのである。神皇正統記は一巻の書籍よく国家を支へたるもの、前に遠く建国創業をのぞみ、後に遥に明治維新を呼ぶ所の、国史の中軸である〉