小出侗斎に始まる尾張藩崎門学の流れをくむ中村修は、尊皇の大義を高唱して幕末に活躍した。『名古屋市史 人物編 第一』には、中村について以下のように書かれている。

〈初名は政和、通称は修之進、尾藩の世臣なり。天保十四年十一月、名古屋人参畑に生まる。学を藩儒細野要斎に受け、濂洛を主とす。資性忠篤にして品行端正、謙譲温厚、君子を以て世に推尊せらる。師要斎、諸生が其位に在らずして其政を論ずるの軽挙なるを誡むるを聴き、謂へらく仮ひ万巻の書を読破するも、時世の急を救ふ能はずんば、修学奚ぞ効あらんやと。奮然要斎の門を去る。尊王攘夷の論世に喧しきに当り。田中不二麿・丹羽賢等と共に屡々連署して書を藩老に呈す。慶応元年、馬廻組と為り、成瀬正肥に従つて大坂に下り、広く諸藩の勤王志士と交遊す。八月、名古屋に帰り、十月、藩校明倫堂の監生に挙げらる。翌三年五月、之を辞し、六月、京都留守居を命ぜられ、機密掛となりて公卿諸藩の間に奔走す。

十一月、徳川慶勝の上洛するや、修等京都に在りて、成瀬正肥、田宮如雲等と共に慶勝を輔けて維新の大業を翼賛す。当事徳川慶喜二条城に在り。会・桑二藩の兵も亦京都に屯す。其目的禁裡警衛と治安維持とに在りと雖も、却つて討幕の気勢を煽動し、輒もすれぼ禍乱の根源とならんとす。慶勝深く之を憂へ、越前松平慶永と共に、幕府及び会・桑二藩に説きて其兵を京都より撤退せしめ、別に洛中守衛の法を講ぜんと欲す。十二月、修等をして慶喜に説かしめ、反覆論弁して、撤兵を勧むれども、其説遂に行はれず。既にして慶喜潜に大坂に走り、会・桑二藩の兵も亦下坂す。かくて時勢の切迫は勤王・佐幕の到底両立する能はざるの機運に至る。尾州藩は幕府親藩の随一たるを以て、情に於て幕府を倒すに忍びざる所なりと雖も、修等謂らく、尊王の大義は炳として日月の如し。奚ぞ私情を以て王事を廃せんやと。慶勝固より尊王の念篤く、直に修等の言を容れて藩論を一定す。

此月、修等京都を発して大坂に下る。偶々肥後藩士小橋常雄、修に会して藩内の事情を語り、尊王・佐幕両論の紛糾して一決せざゐを訴ふ。修乃ち尾州の藩論尊王に一定せるを告げ、且つ曰く、今日に至りて徒に帰趨に惑ひて彷徨するは大義に暗く私情に泥むが為めなり。大義親を滅するは、惰に於て忍びざるも、今日の勢実に已むを得ざる所なり。君夫れ是を惟へと。常雄、其言を聞きて大に感激し、早く国に帰つて闔藩勤王の一途に出でしむ可きを誓ひて去る。肥後藩の勤王に一定せしは実に修の訓諭に負ふ所多し。時に幕府の兵、伏見なる蔵屋敷に拠りて之を守備し、薩摩の兵、御香宮に拠りて之に対し、形勢甚相迫るものあり。修等其徒らに紛糾の基たらんことを憂ひ、荒川甚作等と伏見に赴き、募兵を撤せしめんとす。一行の邸内に入るや、新調組の一隊、銃剣を修等に擬して討薩の決意を示す。修等、従容として土方歳三等に理勢を諭しゝが、事遂に行はれず。

明治元年正月、朝廷、橋本実梁を東海道鎮撫使に拝し肥後の藩兵を率ゐて東下せしむ。十 三日、修四日市に於て総督官に会して、桑名藩松平定敬嫡子万之助の謝罪恭順の意を表する旨を述べ、之に依りて寛大の処置を請ふ。参謀等、軍律に照らして城櫓を焼くことを令す。 修、其不可を争ひしも容れられず、依りて已むを得ず一時の裕余を請ひ、桑名の士民に諭して軽挙妄動を誡め、城櫓を焼き、城池を収めて津藩と共に之を監す。蓋し此時幸に事無かりしは、実に修が奔走の功与つて力ありと云ふ可し。会々尾藩の中、党を樹てゝ僣に意を幕府に通ずる者あり。慶勝、京都より帰国して其党人を罪し、藩論の動揺を止む。修等此事に与つて功あり。二月、目付に補せらる。七月抜擢せられて用人並となる〉

「小出侗斎」カテゴリーアーカイブ

尾張崎門学派・堀尾秀斎(春芳)の歩み

尾張藩で多くの門人を育てた吉見幸和と、『名分大義説』を著した堀尾秀斎(春芳)は、ともに尾張崎門学の先駆者・小出侗斎の門人である。しかし、吉見と堀尾は同門でありながら、立場を異にした。以下、岸野俊彦氏の「尾張垂加派堀尾春芳の生涯」(『名古屋自由学院短大紀要』第二三号、一九九一年)に基づいて、堀尾の歩みを追う。

堀尾は、正徳三(一七一三)年に生まれた。父親は、名古屋御園町に住む堀尾吉兵衛吉次、母親は、吉次の後妻で花木氏。堀尾は六才前後から、父親に実語教、小倉百首、小学等の初歩教育を受けた後、師について文武の芸を学んだ。剣術を長尾和太夫に学び、さらに兵術、鑓、組打類も学んだ。弓馬については野村源之進を師とした。

そして、堀尾は浅見絅斎門下の小出侗斎に入門した。享保十二(一七二七)年には、春秋伝から引いた「春芳秋実」との称を贈られている。当時、侗斎はすでに還暦を過ぎていたこともあり、堀尾に対して、自分の門人の須賀精斎に学ぶように命じた。須賀精斎は、儒教を小出侗斎に学び、神道を吉見幸和に学んでいる。岸野氏は、次のように指摘している。

〈吉見幸和が垂加神道の神典の主たるものであった伊勢の神道五部書を批判する「五部書説弁」を著し、垂加神道から独自の吉見神道へ移行していく契機になるのは一七三六(元文元)年であり、幸和五十三才、精斎四十七才、春芳二十三才であるので、春芳の幼少年期の幸和は反垂加にまだ転じてはいなかった。したがって、後年の春芳の崎門の学と垂加神道の基礎的枠組は須賀精斎によって与えられたとみることができるであろう〉

岸野氏が指摘する元文元年以前の吉見とそれ以後の吉見とを峻別することは極めて重要だと考えられる。

堀尾は、小出侗斎、須賀精斎による儒学の基礎教育の上に、享保十三(一七二八)年から、浅井周迪・勝永寿軒・桜井養益(養周)に医を学び始めた。一、二年の修学を経て、堀尾は名古屋の伝馬町で医を開業する。この伝馬町時代、堀尾は医業の他に、四書や近思録を講じ、さらに神書も講じていた。伝馬町時代の享保十五(一七三〇)年、知多郡横須賀村の人に招かれて、初めて横須賀で医療を行った。その五年後の享保二十(一七三五)年正月、堀尾は伝馬町から横須賀村へ移住した。

尾張藩垂加派①─岸野俊彦『幕藩制社会における国学』より

尾張藩の崎門学派は、浅見絅斎門下の小出侗斎に始まる。小出門下から出た吉見幸和は多くの門人を育てた。ただし、崎門正統派を継ぐ近藤啓吾先生が指摘した通り、吉見の考証重視の姿勢は学問的発展をもたらした半面、「神道そのものが、信仰としてでなく考証考古の対象として考へられるやうになり、合理実証のみが学問であるとする弊が生じ」る一因ともなった。

一方、小出門人としては、『名分大義説』を著した堀尾秀斎(春芳)の名が知られる。岸野俊彦氏は、『幕藩制社会における国学』(校倉書房、平成十年五月)において、尾張垂加派について以下のように書いている。

〈尾張垂加派は…堀尾春芳に始まり、高木秀條・深田正韶・朝岡宇朝・細野要斎等へと継承される系譜を指している。このうち…文政から天保期の尾張垂加派は、堀尾春芳没後で、高木秀條・深田正韶を主力とし、この両者が中心となって宣長批判を展開するのである。以下、これらの人々が尾張地域ではどのような階級的・文化的位置にあるのか、その略歴をみておこう。

堀尾春芳は、吉見幸和にやや遅れて京都で垂加神道を学び、一七七九年(安永八)に尾張藩の支藩美濃高須藩の家老高木任孚に認められ、以降約十五年間、同藩藩校日新堂で講義をし、寛政期に死去している。

高木秀條は堀尾春芳を高須に招いた高木任孚の次男で、後、尾張藩の高木秀虔家を継ぎ、江戸で藩の世子(斉朝)の伴読をし、さらに奥寄合・中奥番等を歴任し、足高を合わせて二百五十石となる。秀條は、儒を崎門の須賀亮斎に学び、和歌は日野資枝に学ぶ。秀條は少年期から青年期にかけて高須にきていた堀尾春芳に垂加神道を学んだと思われる。

深田正韶は、一七七三年(安永二)に生まれており、秀條より四歳年少である。深田家は、円空が義直の儒臣となって以来の儒者の家で、正韶は禄二百石を世襲した。正韶は、祖父厚斎、父九皐に家学を承け、崎門の中村習斎にも学ぶ。和歌は、芝山持豊・武者小路徹山らに学び、仏教にも関心を持った。亨和期から文政の初めの十八年間、江戸勤番となり、藩主斉朝の侍読となったり、高須藩の用人に一時なったりもする。秀條より正韶への垂加の伝授が、ほぼ前後して両者が幼年の藩主の教育にかかわった江戸か、文政期の名古屋であるのかは確認できないが、文政期には正韶ほまちがいなく垂加を標榜している。帰名後の正韶は、一八三二年(天保三)に『張州府志』改撰の命を受け、編纂総裁となり、後、和文の『尾張志』として完成させたり、一八四二年(天保十三)からは書物奉行となっている。 続きを読む 尾張藩垂加派①─岸野俊彦『幕藩制社会における国学』より

尾張藩国学の先駆・田中道麿①─『養老町が生んだ国学者』

●一旦、歌の道を断念

田中道麿翁顕彰会・養老町教育委員会編・山口一易執筆『養老町が生んだ国学者 田中道麿さん』に基づいて、田中道麿の生涯を追う。まず、生い立ちから、桜天神で国学塾を開くまでの歩みについて整理しておく。

道麿は享保九(一七二四)年、美濃国多芸郡榛木(はりのき)村の農家で生まれた。道麿は、学派にとらわれない國體思想の学脈を築いた松平君山(一六九七年生まれ)より二十七歳年少であった。また、道麿は君山門下として知られる岡田新川(一七三七年生まれ)、磯谷滄洲(いそがいそうしゅう、同)より、十三歳年長であった。

道麿は物心つきはじめた頃から、大垣俵町の平流軒という本屋に小僧に出された。これをきっかけに、本好きになったのであろう。少年の頃に、伯父が与えた「節用集」を全部暗記してしまったという。「節用集」とは室町時代後期の国語辞書のことである。やがて、それらの教養書では飽き足らなくなり、近郷近在はもちろん、諸方に足を運んで書物を借りて読み、筆写していた。

道麿の弟子・加藤磯足が文化三(一八〇六)年に道麿の経歴や逸話を記した『しのぶぐさ』には、次のように書かれている。

〈農家の生まれですが幼年の頃より目にするもの耳にするものすべてに歌をつくられたとか、大へんすぐれた力を持った人でした。初めて歌を詠まれたのは九才のときといわれている〉、〈成長するにつれ近所はともかく少し遠方でも歌の本を所有している人があれば出かけて本を借りて写し取るなどして、ますます歌のみちに心を引かれていかれたが、みせてもらった書物はどれも古く六・七百年程の昔のもので何となくあやふやなことが多く、歌のみちに名高い人を訪ねて疑問の点などを質問しても、これは教えられない秘め事だとか、かんたんにあなたが調べ尽くせることではありませんと返され、はっきりと道筋を立てゝ納得のいく様に教えてくれる人はありませんでした。迷い迷ったあげく歌というのは何なのか…こんなことを勉強して何になるのだろうか…何もならないのではないか…と試行錯誤の上、二十八才のときから歌をつくることも書物を読むこともすっかり止めてしまった〉

このように道麿は、一旦歌の道を断念し、土木工事や屋根葺きの手伝いに従事していたようである。

●彦根の大菅中養父に師事

しかし、彼の生来の向学の志は再び燃え上った。良き師を求めて、彼は東海道土山宿の轎夫(かごかき)となり、駕籠を使う旅人から情報を集め始めたのである。そして、ついに道麿は、彦根に大菅中養父(おおすがなかやぶ)という人物がいることを知った。中養父は宝永七(一七一〇)年、彦根藩印具氏家老の家に生まれた。契沖の歌論を好み、賀茂真淵に師事して古典を研究した。

宝暦七(一七五七)年頃、道麿は早速彦根に赴き、中養父に弟子入りするのである。道麿を支援する者も現れた。道麿の向学の思いを知った彦根の豪商・納屋七右衛門が自宅に道麿を住まわせ、生活の面倒をみることになった。しかも、道麿のために必要な書物は全て買い揃えてやったのである。こうして道麿は、三年間何の心配もなく、学問に打込むことができた。

彦根での勉学の末、ようやく国学者として一本立ちする自信を固めた道麿は、彦根を去った。そして、最初は大阪で塾を開いたが、容易に受け入れられなかった。

そこで、道麿は名古屋に移ることにした。そして、狂歌の添削をきっかけにその存在を知られるようになっていく。

『しのぶぐさ』には、〈安永(一七七二~一七八〇)のはじめごろ狂歌(おどけた調子の歌)が流行した。あるとき狂歌集を見られて、その歌のよい、わるいや、今の慣習で昔からのしきたりと違っていることなどを指摘して一つの本にされた。それがあちこちに広がり、こんな人が居たんだと人々の話題にのぼるようになった。このようにして一人、二人、三人、四人と次々にひろがっていった。直接翁と会って歌のことを尋ねる人もでき、今まで聞いていたよりも身近かで親しみ易く上品でりっぱな人だと評判になった。そしてこの様にすぐれた力を持っている人を埋もれさせておいてはよくないと同じ気持ちの人々が集まり、今のつとめをやめて、もっと名前の知られた所に住んでもらって古典の勉強や古学の勉強の先生になってもらおうと迎えられることになった〉とある。

こうして、道麿は小桜町の桜天神の傍にあった霊岳院に住み、桜天神の社僧となった。そして詠歌の道、古学の講筵を開くことになったのである。

小出侗斎に始まる尾張崎門学

●小出侗斎に始まる尾張崎門学

すでに、尾張崎門学は、第二代藩主・光友の時代に、浅見絅斎門下の小出侗斎(とうさい)(一六六六~一七三八年)によって始まっていた。吉見は、侗斎の門下でもある。また、侗斎に師事した須賀精斎の門人堀尾秀斎は、垂加神道を玉木葦斎に学び、尾張垂加神道の祖となった。秀斎が著したのが『名分大義説』である。

『円覚院様御伝十五ヶ条』には、秀斎の『名分大義説』も収められている。例言には「円覚院様御伝十五ヶ条、並に名分大義説は、孰れも尾張藩に於ける勤王説の濫觴(らんしょう)と目すべきものにして、維新の当時徳川慶勝卿の勤王は実に前者に啓発せられるところ多しと伝へらる。後者は、又名古屋に於ける崎門派の勤王説を尤も明瞭に発表したるものといふべし」と記されている。

立公の幼少時代、それを薫陶補佐したのが、敬公の孫に当たる美濃高須の藩祖松平義行であった。義行が師事していたのが、天野信景(一六六三~一七三三年)である。信景は、伊勢神道の再興者・度会延佳に学び、さらに吉見の門人でもあった。

尾張藩第三代藩主綱誠(一六五二~一六九九年)は、元禄八(一六九八)年に『尾張風土記』の編纂を命じていたが、吉見や信景とともに、その任に当たったが真野時綱である。

真野家は尾張の津島神社の神職の家系で、時綱は信景と同様に度会延佳に師事し、神道研究に励んだ人物である。

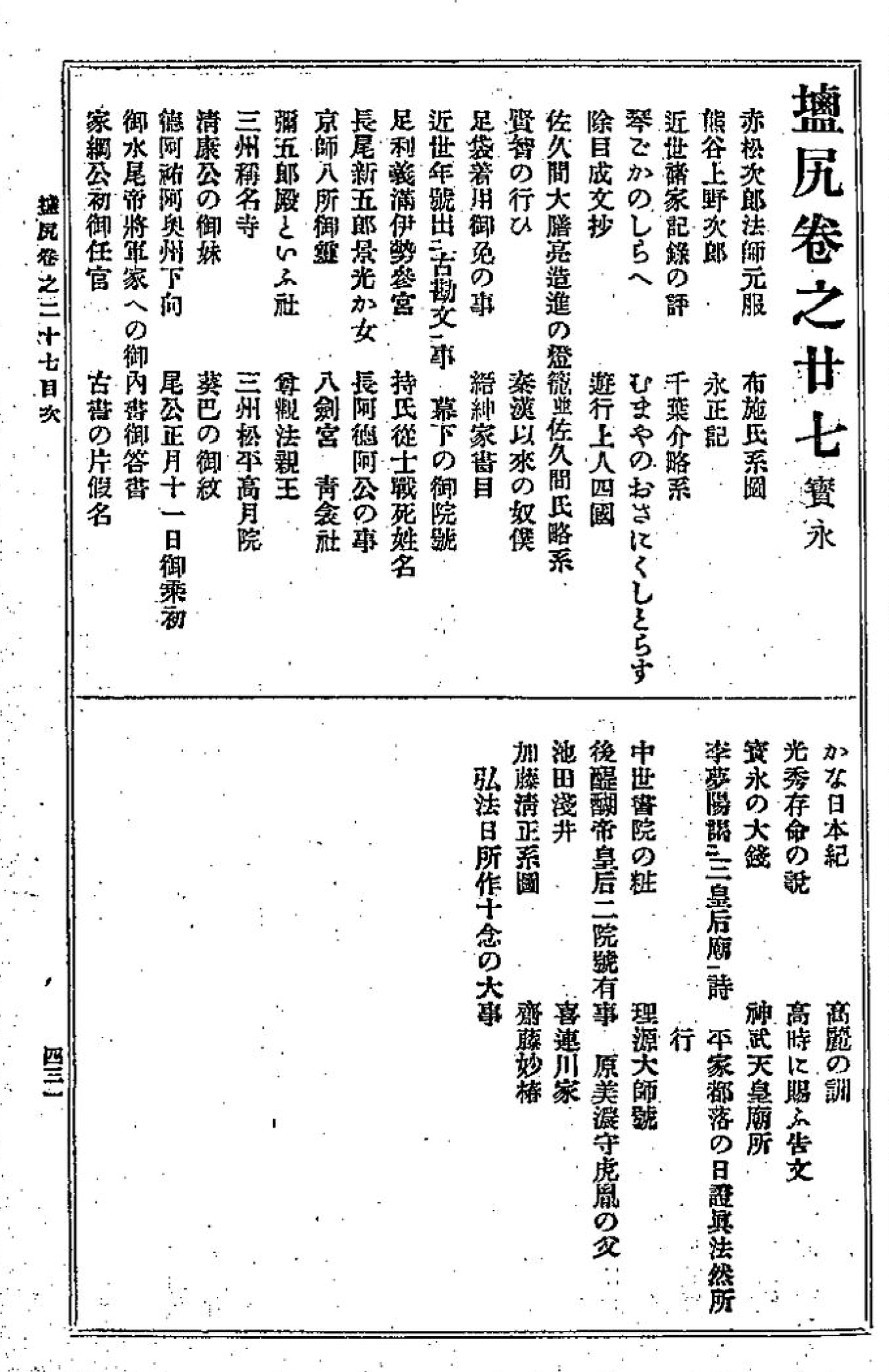

●敬公の南朝正統論

注目すべきは、信景が寛永年間(一六二四~一六四五年)に、畝傍御陵の所在を探求しようとし、その荒廃に心を痛めていた事実である。彼の随筆『塩尻』(二十七巻)には、「神武天皇は草昧をひらき中洲を平らげ百王の基を立て帝業を万歳に垂たまへり、其廟陵我君臣億兆尊信を致すべきに、今荒蕪(こうぶ)して糞田となり纔(わずか)に一封の小塚を残して農夫之れに登り恬(てん)として恠(あやし)とせずとかや 陵は奈良東南六里慈明山の東北也」とある。

注目すべきは、信景が寛永年間(一六二四~一六四五年)に、畝傍御陵の所在を探求しようとし、その荒廃に心を痛めていた事実である。彼の随筆『塩尻』(二十七巻)には、「神武天皇は草昧をひらき中洲を平らげ百王の基を立て帝業を万歳に垂たまへり、其廟陵我君臣億兆尊信を致すべきに、今荒蕪(こうぶ)して糞田となり纔(わずか)に一封の小塚を残して農夫之れに登り恬(てん)として恠(あやし)とせずとかや 陵は奈良東南六里慈明山の東北也」とある。

「山陵の荒廃は、古の理想の乱れ、衰えを示す一現象であり、わが國體の根幹を揺るがす由々しき問題である」。そう確信した蒲生君平は、寛政八(一七九六)年、山陵探索に着手し、その孤高の調査活動は享和二(一八〇二)に『山陵志』に結実するが、信景はそれに先立つこと百五十年以上前に山陵荒廃を由々しき問題と指摘していたのである。

さらに、義行が信景に贈った書状からは、敬公がすでに南朝正統論を唱えていたことが窺えるのである。書状によれば、当時、幕府は羅山の子春斎に本朝通鑑編纂を命じていたが、春斎は編纂にあたり、大友皇子を正統に仰ぎ、吉野の帝を皇統に備えようと願っていた。このとき、春斎は杏庵の子に、「もし、義直卿が在世ならば、協力を仰げるのに、いまは頼りになる人はいない」と述懐したという。あるいは、春斎は敬公と南朝正統論について語り、意見の一致を見ていたとも推測される。敬公の先駆性は、ここにも示されている。

「王命に依って催される事」に凝縮される敬公の尊皇思想は、その後尾張藩で維持され、大政奉還における第十四代藩主慶勝の活躍となって花開くのである。