以下、崎門学研究会発行の『崎門学報』第13号に掲載した「『王命に依って催される事』─尾張藩の尊皇思想 上」を転載する。

●「幕府何するものぞ」─義直と家光の微妙な関係

名古屋城二の丸広場の東南角に、ある石碑がひっそりと建っている。刻まれた文字は、「依王命被催事(王命に依って催される事)」。この文字こそ、尾張藩初代藩主の徳川義直(よしなお)(敬公)の勤皇精神を示すものである。

名古屋城二の丸広場の東南角に、ある石碑がひっそりと建っている。刻まれた文字は、「依王命被催事(王命に依って催される事)」。この文字こそ、尾張藩初代藩主の徳川義直(よしなお)(敬公)の勤皇精神を示すものである。

江戸期國體思想の発展においては、ほぼ同時代を生きた三人、山崎闇斎、山鹿素行、水戸光圀(義公)の名を挙げることができる。敬公は、この三人に先立って尊皇思想を唱えた先覚者として位置づけられるのではなかろうか。

敬公は、慶長五(一六〇一)年に徳川家康の九男として誕生している。闇斎はその十八年後の元和四(一六一九)年に、素行は元和八(一六二二)年に、そして義公は寛永五(一六二八)年に誕生している。名古屋市教育局文化課が刊行した『徳川義直公と尾張学』(昭和十八年)には、以下のように書かれている。

〈義直教学を簡約していひ表はすと、まづ儒学を以て風教を粛正確立し、礼法節度を正し、さらに敬神崇祖の実を挙げ、国史を尊重し、朝廷を尊び、絶対勤皇の精神に生きることであつた。もつともこの絶対勤皇は時世の関係から当時公然と発表されたものではなく、隠微のうちに伝へ残されたものである〉

「隠微のうちに伝へ残されたものである」とはどのような意味なのか。当時、徳川幕府は全盛時代であり、しかも尾張藩は御三家の一つである。公然と「絶対勤皇」を唱えることは、憚れたのである。その意味では、敬公は義公と同様の立場にありながら、尊皇思想を説いたと言うこともできる。

「幕府何するものぞ」という敬公の意識は、第三代徳川将軍家光との微妙な関係によって増幅されたようにも見える。

敬公は家光の叔父に当たるが、歳の差は僅か四歳。敬公は「兄弟相和して宗家を盛りたてよ」との家康の遺言を疎かにしたわけではないが、「生まれながらの将軍」を自認し、「尾張家といえども家臣」という態度をとる家光に対して、不満を募らせずにはいられなかった。

寛永十(一六三三)年、家光は病に倒れた。当時、家光の嫡男家綱が生まれる前だったので、万が一のことがあれば、将軍家廃絶の危機さえ招くことになる。このとき、敬公は不測の事態に備え、急遽軍勢を率いて江戸に向かったのである。その途上、幕府から「将軍快癒」を知らせる手紙が届いたが、敬公は引き返すことなく、そのままゆっくりと江戸を目指した。ところが、敬公の真意を知らぬ江戸の幕閣たちは、「尾張殿に謀反の意あり」と警戒するようになったのである。

翌寛永十一年には、家光が上洛の帰路、尾張へ立ち寄ることになった。将軍の御成となれば、家門の誉れである。敬公は、莫大な費用と手間をかけて城内の本丸御殿を改修した。ところが、家光は急遽予定を変更して、尾張立ち寄りを取りやめてしまった。これにより、敬公は面子を潰され、強い不満を抱くことになった。敬公は弟の頼宜(後の紀伊家初代藩主)に鬱憤をぶちまけたが、結局、頼宜の説得により、忍従せざるを得なかった。

さらに、寛永十九年には、家光の嫡男家綱(幼名・竹千代)の山王社初詣に際して、敬公は老中松平伊豆守信綱から「御三家も同行するように」と内示を受けた。

敬公は「大納言である余が、なぜ無位無官の竹千代の供をせねばならぬのか」と強く反発した。伊豆守が必死に説得し、歩行による随行ではなく、敬公が竹千代に先立って山王社に至り、そこで迎えることで、ようやく折り合ったという。

●義公の『大日本史』と敬公の感化

敬公の時代にあっては、儒学は幕府公認の林羅山の朱子学が主流であった。敬公もまた、まず羅山から学問の手ほどきを受けた。ただし、敬公は儒学だけではなく、神道と国史についても羅山から教えを受けている。羅山の年譜によれば、羅山は敬公の求めに応じて、神社考詳節・宇多天皇紀略などを作っている。

さらに敬公は、羅山と並ぶ藤原惺窩門の四天王の一人堀杏庵(きょうあん)に学び、早い時期から神道への関心を深めている。すでに寛永元(一六二四)年、敬公は杏庵に熱田神宮の官符を写させ、宝器を検し、大宮司、社僧らと祭祀の典例を議定させていた。ここで、想起すべきは、小野耕資氏が「山本七平『現人神の創作者たち』を通して崎門学を考える」(本誌第十二号)で指摘している通り、惺窩の学問が当初は儒学に絞られていたが、やがて日本の古典や和歌に広がっていったことである。

敬公は寛永七(一六三〇)年には、自ら伊勢の内外宮に参拝し、林崎文庫(現神宮文庫)について神道の書数十部を写させている。

敬公は寛永七(一六三〇)年には、自ら伊勢の内外宮に参拝し、林崎文庫(現神宮文庫)について神道の書数十部を写させている。

やがて敬公は、日本各地の神社の縁起や御祭神が不明になりつつある状況に歯止めをかけなければならないと痛感するようになった。こうして、『神祇宝典』撰述が開始されることになったのである。撰述は、正保三(一六四六)年二月、敬公四十七歳のときに完了した。その序文は以下のように書かれている。

〈嗚呼神意人心、本是れ一理、器を以て之を言へば、剣爾鏡なり、道を以て之を言へば勇信智なり。爾鏡は文なり、剣は武なり、是れ日神の皇孫に授けたまふ所以にして、而して累世の帝王禅継即位の時に、則を取る所以の者、茲に在らざらむや。若し之を拡充すれば、堯舜禹の咨命と雖も、亦た何ぞ之を迫尋せざらんや、即ち是れ王道なり、儒道なり、聖賢の道なり。易に云ふ、聖人神道を以て教へを設け、而して天下服すと。是を序と為す〉

『類聚伝記大日本史 第三巻』(雄山閣、昭和九年)によると、『神祇宝典』は、まず神道の大意を説き、本朝は神聖の誕生して棲舎する所なので神国と称し、その宝を神器と号し、その大宝を守れば神皇と言い、その征伐は神兵と言い、その由って行うところは神道と言うと説く。神武帝は初めて天神を祭り、崇神帝は社地神戸を定め、垂仁帝は天照大神を伊勢に移し崇め、文武帝は令に神祇の位を定め、醍醐帝に至って式内式外あり、後朱雀の長暦中宗廟社稷諸氏祖神を分ち、君臣をして斉明盛服の礼を存し、敬遠感格の意を致さしむ、聖人の神祇を尊び、祭祀を慎み、人事を重んずるは本朝漢土皆同じ、と説いている。

『神祇宝典』撰述と並ぶ敬公の功績は、『類聚日本紀』七十冊を撰したことにある。編纂に当たったのは、堀杏庵門下の深田正室、武野安斎らであった。その序文は、『神祇宝典』完成から九カ月後の正保三年十一月に書かれている。

水戸学研究の大家・高須芳次郎は『徳川光圀』で「尾張敬公の感化」の一節を割いて、次のように書いている。

〈光圀の敬公に対する誄詞のうちにも「国史を善読して、廃れたるを興し、絶えたるを継ぎ、皇道の弛めるを張る」としてあるのを見ると、両者の関係がよく分る。……義直に接近して、その指導を受け、啓発するところが少くない。殊に義直は『類聚日本紀』を夙に作つてゐるので、国史編述につき、光圀によき示唆を与へたにちがひなかつた。以上のことを考へると、光圀の『大日本史』編述の原因は「伯夷伝」の感激にもあるが、右のやうな時勢の動きと叔父義直の感化とに、待つところが多かつた事情を認めねばならない〉

●立公によって記された「王命に依って催される事」

敬公はまた、兵法の書『軍書合鑑』を撰していた。その末尾に設けられた一節が「依王命被催事(王命に依って催される事)」であった。ところが、その詳しい内容は歴代の藩主にだけ、口伝で伝えられてきた。その内容を初めて明らかにしたのが、第四代藩主・徳川吉通(立公、一六八九~一七一三年)である。『徳川義直公と尾張学』は次のように書いている。

〈四代吉通といへば、元禄の末から寛永正徳にかけての頃で、幕府の権力の最も強かつたとき、尊皇論はまだ影も見せなかつた頃であるから、……当時としては実に驚くべき絶対勤皇の精神であるが、尾張に於ては夙に義直以来はつきりと伝統し来つたところであつたのである。この内容は歴代藩主から継嗣に口伝されてきたものであつて藩主以外に知る者なかつたのであるが、吉通薨ずるに臨み、嗣五郎太まだ三歳の幼少であつたため、ここに茂矩に伝へてあとに残したのであるといふ。義直の精神はここ吉通に至つて顕露明白に発揮せられて一藩の指導原理となつたのであり、これを残さしめた吉通の功大なるものありとせざるを得ぬ〉

ここにある「茂炬」とは、吉通の侍臣近松茂矩のことである。茂矩は、吉通の遺訓を筆記し、それを『円覚院様御伝十五ヶ条』に収めた。

「御意に、源敬公御撰の軍書合鑑巻末に、依王命被催事といふ一箇条あり、但し其の戦術にはそしてこれはと思ふ事は記されず、疎略なる事なり、然れどもこれは此の題目に心をつくべき事ぞ、其の仔細は、当時一天下の武士は皆公方家を主君の如くにあがめかしづけども、実は左にあらず。既に大名にも国大名といふは、小身にても公方の家来あいしらひにてなし、又御普代大名は全く御家来なり、三家の者は全く公方の家来にてなし、今日の位官は朝廷より任じ下され、従三位中納言源朝臣と称するからは、是れ朝廷の臣なり、然れば水戸の西山殿(光圀)は、我等が主君は今上皇帝なり、公方は旗頭なりと宣ひし由、然ればいかなる不測の変ありて、保元・平治・承久・元弘の如き事出来て、官兵を催さるゝ事ある時は、いつとても官軍に属すべし、一門の好を思ふて、仮にも朝廷に向うて弓を引く事ある可からず、此一大事を子孫に御伝へ被成たき思召にて、此一箇条を巻尾に御記し遺されたりと思ふぞ」

立公が遺訓を記録させたのは、五郎太が幼少だったことがきっかけではあった。しかし、立公には尾張尊皇思想を顕現せんとする明確な志があったのではあるまいか。

立公は、敬公の尊皇思想を継承するとともに、自ら学問を深めていた。彼が学問を学んだ一人が、崎門派の吉見幸和(ゆきかず)(一六七三~一七六一年)である。

吉見家は、代々名古屋東照宮の祠官であり、立公の時代には尾張藩の多くの名流が吉見の門を叩いたという。吉見の『学規の大綱』の第一条には、〈一、神道は我国天皇の道、尊敬せずんばあるべからず。開闢以来、神聖治国の功労を以て、君臣の道厳に、祭政の法正しき事、国史官牒を以て事実を考るもの、国学の先務たり。俗学の輩、正偽を弁ぜずして、偽書妄撰の造言を信じ、偽作の神託、自作の古語、付会夭妄の説をまじへ説く者ゆべからざる事〉とある。

彼が力を尽くした著作の一つが『神道五部書説弁』であった。しかし、彼の考証重視の姿勢には弊害もあったのではなかろうか。近藤啓吾先生は、「大山爲起著『倭姫命世記榊葉抄』」(『続々山崎闇斎の研究』所収)で、次のように指摘している。

〈『倭姫命世記』の調査、そして解釈は、この後、垂加の学者や伊勢の神道家の間に盛大となる。しかしそれは、調査が進むにつれて次第に考証の面が強くなり、つひに元文元年成立の吉見幸和の『五部書説弁』や、文化七年具稿の伴信友の『倭姫命世記私考』の出現となり、『世記』の本文はずたずたに切断せられてその各条の原拠と綴合の実体が明らかにせられ、同書成立の事情も推察せられるに至つたが、同時に嘗ての『世記』に対する尊崇も一時に減衰し、それのみでなく、神道そのものが、信仰としてでなく考証考古の対象として考へられるやうになり、合理実証のみが学問であるとする弊が生じて来た〉

吉見の学問には、こうした問題もあったが、彼の門人の中からは尾張藩の尊皇思想発展に貢献する人物が出たことも否定し難い。『円覚院様御伝十五ヶ条』を筆記した茂矩もまた、吉見の門人である。

●小出侗斎に始まる尾張崎門学

すでに、尾張崎門学は、第二代藩主・光友の時代に、浅見絅斎門下の小出侗斎(とうさい)(一六六六~一七三八年)によって始まっていた。吉見は、侗斎の門下でもある。また、侗斎に師事した須賀精斎の門人堀尾秀斎は、垂加神道を玉木葦斎に学び、尾張垂加神道の祖となった。秀斎が著したのが『名分大義説』である。

『円覚院様御伝十五ヶ条』には、秀斎の『名分大義説』も収められている。例言には「円覚院様御伝十五ヶ条、並に名分大義説は、孰れも尾張藩に於ける勤王説の濫觴(らんしょう)と目すべきものにして、維新の当時徳川慶勝卿の勤王は実に前者に啓発せられるところ多しと伝へらる。後者は、又名古屋に於ける崎門派の勤王説を尤も明瞭に発表したるものといふべし」と記されている。

立公の幼少時代、それを薫陶補佐したのが、敬公の孫に当たる美濃高須の藩祖松平義行であった。義行が師事していたのが、天野信景(一六六三~一七三三年)である。信景は、伊勢神道の再興者・度会延佳に学び、さらに吉見の門人でもあった。

尾張藩第三代藩主綱誠(一六五二~一六九九年)は、元禄八(一六九八)年に『尾張風土記』の編纂を命じていたが、吉見や信景とともに、その任に当たったが真野時綱である。

真野家は尾張の津島神社の神職の家系で、時綱は信景と同様に度会延佳に師事し、神道研究に励んだ人物である。

●敬公の南朝正統論

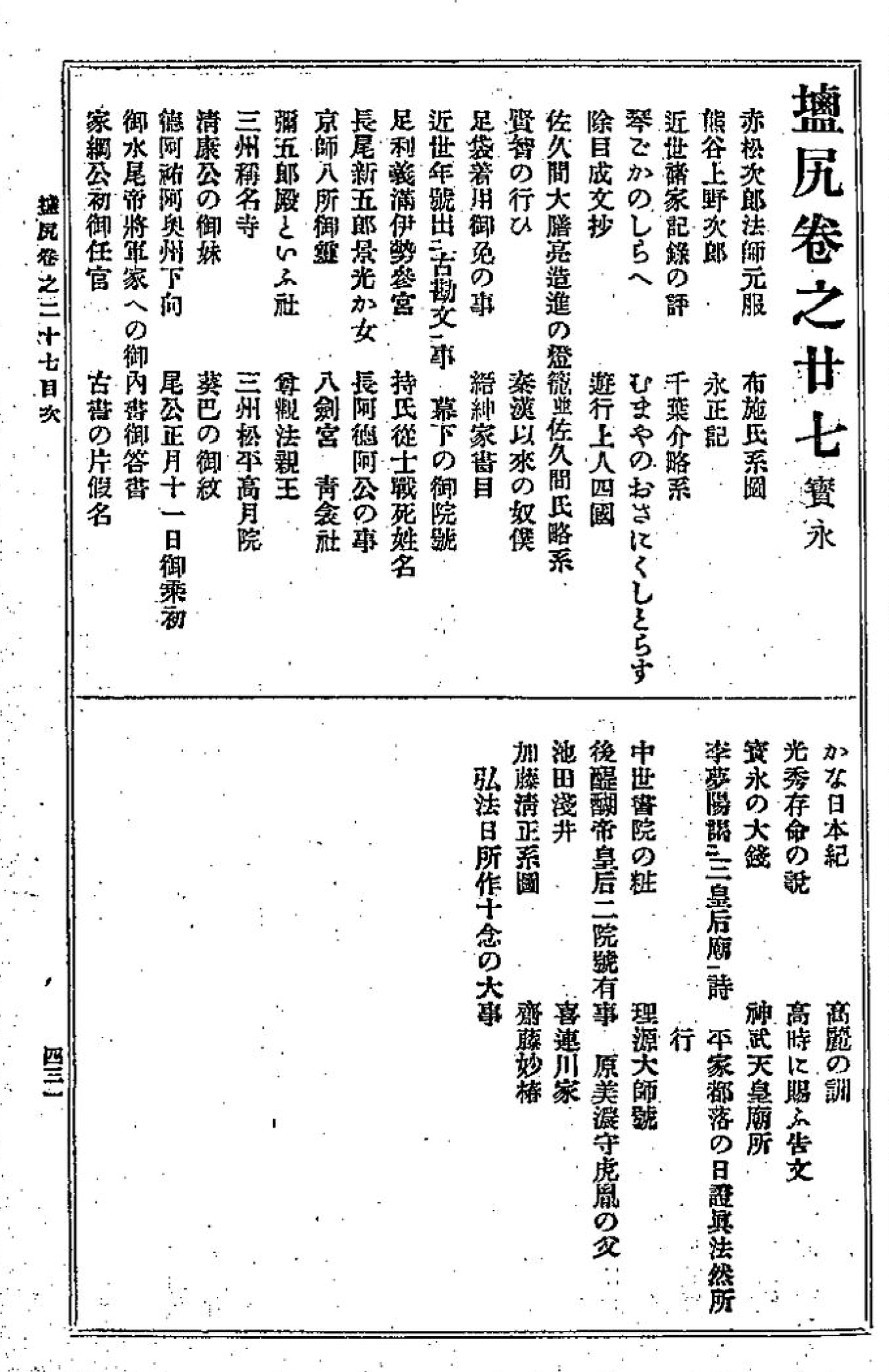

注目すべきは、信景が寛永年間(一六二四~一六四五年)に、畝傍御陵の所在を探求しようとし、その荒廃に心を痛めていた事実である。彼の随筆『塩尻』(二十七巻)には、「神武天皇は草昧をひらき中洲を平らげ百王の基を立て帝業を万歳に垂たまへり、其廟陵我君臣億兆尊信を致すべきに、今荒蕪(こうぶ)して糞田となり纔(わずか)に一封の小塚を残して農夫之れに登り恬(てん)として恠(あやし)とせずとかや 陵は奈良東南六里慈明山の東北也」とある。

注目すべきは、信景が寛永年間(一六二四~一六四五年)に、畝傍御陵の所在を探求しようとし、その荒廃に心を痛めていた事実である。彼の随筆『塩尻』(二十七巻)には、「神武天皇は草昧をひらき中洲を平らげ百王の基を立て帝業を万歳に垂たまへり、其廟陵我君臣億兆尊信を致すべきに、今荒蕪(こうぶ)して糞田となり纔(わずか)に一封の小塚を残して農夫之れに登り恬(てん)として恠(あやし)とせずとかや 陵は奈良東南六里慈明山の東北也」とある。

「山陵の荒廃は、古の理想の乱れ、衰えを示す一現象であり、わが國體の根幹を揺るがす由々しき問題である」。そう確信した蒲生君平は、寛政八(一七九六)年、山陵探索に着手し、その孤高の調査活動は享和二(一八〇二)に『山陵志』に結実するが、信景はそれに先立つこと百五十年以上前に山陵荒廃を由々しき問題と指摘していたのである。

さらに、義行が信景に贈った書状からは、敬公がすでに南朝正統論を唱えていたことが窺えるのである。書状によれば、当時、幕府は羅山の子春斎に本朝通鑑編纂を命じていたが、春斎は編纂にあたり、大友皇子を正統に仰ぎ、吉野の帝を皇統に備えようと願っていた。このとき、春斎は杏庵の子に、「もし、義直卿が在世ならば、協力を仰げるのに、いまは頼りになる人はいない」と述懐したという。あるいは、春斎は敬公と南朝正統論について語り、意見の一致を見ていたとも推測される。敬公の先駆性は、ここにも示されている。

「王命に依って催される事」に凝縮される敬公の尊皇思想は、その後尾張藩で維持され、大政奉還における第十四代藩主慶勝の活躍となって花開くのである。次回は、第五代藩主五郎太以降の尾張藩尊皇思想の展開を追う。