イスラム国を全面的に肯定することはできないが、欧米のイスラム国報道にもいかがわしい点がある。西部邁先生は、『月刊日本』平成26年12月号掲載のインタビュー記事「ポツダム体制脱却なくして日本外交なし」で、米中に共通する人工国家としての性格を指摘した上で、イスラム国に言及している。

イスラム国を全面的に肯定することはできないが、欧米のイスラム国報道にもいかがわしい点がある。西部邁先生は、『月刊日本』平成26年12月号掲載のインタビュー記事「ポツダム体制脱却なくして日本外交なし」で、米中に共通する人工国家としての性格を指摘した上で、イスラム国に言及している。

〈通常「ステート」(state)は政府と訳されますが、もともとの意味は、「歴史的に蓄積され、運ばれ来った現在の状態」のことです。逆に言えば、「ステート」とは、そう簡単には変更できないものなのです。/ところが、米中はそのことを理解せず、「ステート」は簡単に設計できて、簡単に破壊できるものだと思っています。なぜ、こういうことを言うかというと、中東にイスラム国(Islamic State)が樹立されたからです。彼らのいう「ステート」には、アラブのもともとの状態を取り戻そうという意志が示されています。/アメリカなどの国際社会は、イスラム国を過激主義として敵視していますが、彼らは、もともとの状態を破壊したのが、第一次世界大戦後はイギリスであり、第二次大戦後はアメリカだと考えていて、それをもとの状態に復そうとしているのです。そういう意味では、イスラム国誕生はある種の維新なのです〉

「西洋近代への抵抗」カテゴリーアーカイブ

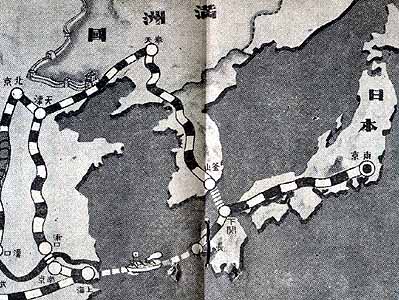

東京から北京に至る弾丸列車計画

かつて、東京から北京までを弾丸列車で繋ごうという計画があった。

かつて、東京から北京までを弾丸列車で繋ごうという計画があった。

大東亜戦争勃発直前の昭和15年に策定された長期計画で、下関から「朝鮮海峡海底トンネル」(全長約200キロ)を経て釜山へ。さらに、京城(現ソウル)、奉天(現瀋陽)を経て、満州国の首都・新京(現長春)・北京へと到達するという構想だった。

現在の新幹線は、この壮大な計画の一部として生まれた。

http://tunnellove.cocolog-nifty.com/blog/2008/08/post_7ef0.html

「大谷光瑞─『亜細亜主義の行者』と呼ばれた探検家」(『月刊日本』2011年8月号掲載)で書いたように、当時は興亜の理念に基づいたさらにスケールの大きな構想があった。

東京から始まり、中国に渡り、大陸を通り、バグダッド鉄道に繋がり、そして最後にイスタンブルにまで届くという欧亜横断鉄道構想だ。

皇道経済の施策─大日本生産党産業調査部編『日本新経済策 前巻』

以下は、昭和7年末に大日本生産党産業調査部が編んだ『日本新経済策 前巻』の目次。

第一章 總論

一 日本主義の發祥と國家社會主義/1

二 國民思想と經濟社會組織/3

三 資本主義經濟の行詰と經濟組織の改修より建設へ(附圖七頁、九頁)/5

四 企業經營合理化の要/10

五 國家管理に依る統制經濟社會の經營的矛盾性(附圖十三頁)/11

六 中小商工對策の根本問題/14

七 農村對策の根本問題/15

八 金融機關の國家管理の提唱/17

九 國營事業とすべき企業/18

十 我經濟社會の建設大綱(附圖二十頁)/19

十一 企業統制の眞意義と具體的手段/21

十二 產業統制機關の組織と機能 (附圖二十五頁)/24 続きを読む 皇道経済の施策─大日本生産党産業調査部編『日本新経済策 前巻』

正義、人道、自由、文明を目指した興亜論─杉田定一「東洋に於ける我国の天職」

崎門学派の吉田東篁に師事し、君臣の大義と内外の別の観念を培った杉田定一は、正義、人道、自由、文明の立場から興亜論を展開していた。第一次世界大戦勃発を受け、杉田は「東洋に於ける我国の天職」と題して、次のように語っている。

崎門学派の吉田東篁に師事し、君臣の大義と内外の別の観念を培った杉田定一は、正義、人道、自由、文明の立場から興亜論を展開していた。第一次世界大戦勃発を受け、杉田は「東洋に於ける我国の天職」と題して、次のように語っている。

〈熟ゝ東洋の現状を考ふるに、隣国支那は積衰の余、比年内憂外患交到り、自立の力なく、漸く列国の均勢に依つて其の領土を保全せるの姿あり。印度、亦夙に英国の領する所となつて、其の民に独立の意気空しく、其の他の小邦に至つては、又諭ずるに足るものなし。此の間に於て、唯独り我国は二千年来の独立を保ち、以て僅かに東洋の面目を維持しつゝあるのみ。されば、東洋諸国の沈没は、実に我国の責任に関する所にして、我国民たる者は、常に亜細亜の先覚者、東洋の盟主を以て自ら任じ、国を富まし兵を強め、以て東洋諸邦の平和、文明の為めに貢献する所あらざるべからざる也。此の言たる聊か不遜に似て、亜細亜は、亜細亜の亜細亜也と云ふが如き、観念の存するなからんやと解する者も、なきにしも非ざれども、吾人の此の言をなすや、実に正義、人道、自由、文明の理想とを基礎とせるものにして、其の間、毫末も亜細亜対欧羅巴と云ふが如き、人種的観念の存するに非ず。要は、唯東洋諸邦の迷夢を醒まし、彼等をして、等しく文明の恩沢に浴せしめんとするの微衷より出づるに外あらざる也。されば、吾人は此の主義理想を同うする者あらば、他の東西、人の黒白を選ばず、相提携して、喜んで共に其の事に当らん事を冀ふものなり。余の此の主義を抱くや、実に歳久しく明治十七年、先づ、清国の覚醒を志して支那に遊び、同志と共に上海に東洋学館を興し、以て大に、支那啓発の為めに尽す所ありたり。其の後東洋学館は、変じて貿易研究所となり、貿易研究所は、後更に変じて現今の東亜同文書院となれり。東洋学館は、実に、支部に於ける学校の嚆矢なりとす。明治二十四、五年の頃、更に海軍建議案を提出して、東洋平和の為めに、海軍拡張の急務なる事を説き、従来の巡洋艦中心の制度を改めて、戦闘艦本体の組織とし、八万噸計画を十五万噸となす事を主張し、大に当局の反省を促したることあり。 続きを読む 正義、人道、自由、文明を目指した興亜論─杉田定一「東洋に於ける我国の天職」

中野剛志氏が指摘する「親米保守の不都合な現実」

中野剛志氏は『WiLL』8月号で「覇権国家アメリカ転落の時」と題して次のように書いている。

「現在、わが国は、集団的自衛権の行使容認を急いでいる。たしかに中国の脅威を前にしている以上、集団的自衛権を可能にすることで、日米同盟をより深化させることも必要なのかもしれない。しかし、より本質的な問題は、その日米同盟の前提であるアメリカのパワーが著しく後退していることにあるのではないか。

アメリカの弱腰ぶりは、さすがの親米保守の論者たちの目にも明らかになっている。しかし、日米同盟の効力を疑いたくない彼らは、現在のアメリカの弱腰はオバマ大統領個人、あるいは民主党政権の問題だとみなそうとする。選挙で共和党の大統領に代われば、かつてのような強いアメリカが戻ってきてくれるはずだというわけだ。

不都合な現実から目を逸らしたい気持ちは分からないでもないが、それは問題を先送りするだけの性質の悪い希望的観測に過ぎない」

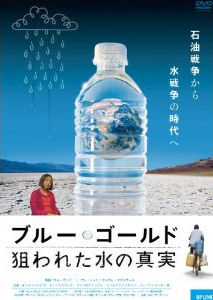

水道民営化の危険性を考えるための映画

『月刊日本』2014年7月号(6月21日発売)で、安倍政権が推進する水道民営化の危険性についての記事を作成するため、水道民営化に関わるDVDを2本観た。

1本は、モード・バーロウとトニー・クラークによる告発本『「水」戦争の世紀』をベースとしたドキュメンタリー映画『ブルー・ゴールド 狙われた水の真実』。深刻化する水不足の状況からはじまり、水紛争にまで発展したボリビアの水道民営化や、水ビジネスに関わる利権を告発している。多くの証言が映画の主張に説得力を与えている。

もう1本は、イシアル・ボジャイン監督の『ザ・ウォーター・ウォー』。新大陸を発見したコロンブスの映画を撮影するためにボリビアへ赴いた映画撮影クルーが、コチャバンバでの水紛争に遭遇するというストーリー。現在の水道民営化に対する抵抗運動が、スペインによる植民地支配に対する抵抗運動とオーバーラップして描かれる。欧米列強による支配が、形を変えつつもなお続いている現実を意識させられる。

反新自由主義の旗出 ボリビアのエボ・モラレス(Evo Morales)大統領①

ベネズエラのウーゴ・チャベス(Hugo Chavez)大統領なき後、ボリビアのエボ・モラレス(Evo Morales)大統領に注目が集まっている。2014年6月14~15日には、ボリビア東部のサンタクルスで、「G77(77カ国グループ)+中国」サミットが開催され、モラレス大統領が新自由主義を痛烈に批判した。

ベネズエラのウーゴ・チャベス(Hugo Chavez)大統領なき後、ボリビアのエボ・モラレス(Evo Morales)大統領に注目が集まっている。2014年6月14~15日には、ボリビア東部のサンタクルスで、「G77(77カ国グループ)+中国」サミットが開催され、モラレス大統領が新自由主義を痛烈に批判した。

以下、今から8年前の2006年6月に『月刊マレーシア』に書いた原稿を転載する。

南米の二人の指導者に注目が集まっている。ベネズエラのウーゴ・チャベス(Hugo Chavez)大統領とボリビアのエボ・モラレス(Evo Morales)大統領の二人である。

チャベスは、貧困層救済のための「平和革命」を掲げて一九九八年一二月の大統領選挙に勝利し、翌年二月に大統領に就いた。彼は、国営公社の民営化などの新自由主義経済路線が低所得層の生活を圧迫していると指摘し、二〇〇一年末には大規模な私有地の農民への分配、石油産業への国の統制の強化などを含む一連の新法を成立させた。二〇〇五年四月には、原油生産の操業サービス契約を結んでいる外資系企業に対し、所得税の引き上げと、ベネズエラ国営石油会社が六〇%以上の株式を保有する合弁会社に六カ月以内に移行すべきことを通告した。二〇〇五年末までに一六社が合弁方式で合意したが、難色を示していた仏トタール社とイタリア炭化水素公社が操業する油田が二〇〇六年四月にベネズエラ政府に接収され、国家管理下に置かれることになった。 続きを読む 反新自由主義の旗出 ボリビアのエボ・モラレス(Evo Morales)大統領①

消えたマレーシア航空機の真相─CIAによる遠隔操作?

マハティール元首相は、2014年5月18日のブログ(http://chedet.cc)で次のように書いた。

BOEING TECHNOLOGY – WHAT GOES UP MUST COME DOWN

May18th 2014

1. What goes up must come down. Airplanes can go up and stay up for long periods of time. But even they must come down eventually. They can land safely or they may crash. But airplanes don’t just disappear. Certainly not these days with all the powerful communication systems, radio and satellite tracking and filmless cameras which operate almost indefinitely and possess huge storage capacities.

2. I wrote about the disabling of MH370’s communication system as well as the signals for GPS. The system must have been disabled or else the ground station could have called the plane. The GPS too must have been disabled or else the flight of MH370 would have been tracked by satellites which normally provide data on all commercial flights, inclusive of data on location, kind of aircraft, flight number, departure airport and destination. But the data seems unavailable. The plane just disappeared seemingly from all screens.

3. MH370 is a Boeing 777 aircraft. It was built and equipped by Boeing. All the communications and GPS equipment must have been installed by Boeing. If they failed or have been disabled Boeing must know how it can be done. Surely Boeing would ensure that they cannot be easily disabled as they are vital to the safety and operation of the plane.

続きを読む 消えたマレーシア航空機の真相─CIAによる遠隔操作?

興亜論と会沢正志斎『新論』─イサム・R・ハムザ氏の解釈

会沢正志斎の『新論』は、文明史的視点を伴なった興亜論(アジア主義思想)の先駆的著作としても位置づけることができる。現在カイロ大学教授を務めるイサム・R・ハムザ(Isam R.Hamza)氏は、「日本における『アジア主義』」(『史学』2006年6月)において次のように書いている。

〈西欧列強の圧力が徐々に強まってゆくにつれ、日本の対外的危機感は次第に広まり、様々な海防論や攘夷論が著わされた。その中でも、一九世紀前半の鎖国下日本でアジアを含む世界認識の有様をうかがわせる著作は、水戸学派の会沢正志斎(一七八二~一八六三年)の名著『新論』をおいて他にはないであろう。……西欧列強の圧力への反発として当然自国の優越性の認識にむかう動きが生じてきた。会沢もそれを背景にし、世界における日本の位置付けとアジアについて、『新論』でこのように述べている。

「夫れ神州は大地の首に位す、朝気なり、正気なり

〈神州は本、日神の開きたまひしところにして、漢人、東方を称して日域となし、西夷もまた神州及び清・天竺・韃靼の諸国を称して、亜細亜と曰ひ、また朝国と曰ふ。皆、自然の形体に因りてこれを称するなり〉。朝気・正気はこれ陽となす、 続きを読む 興亜論と会沢正志斎『新論』─イサム・R・ハムザ氏の解釈

書評 ポール・ゴードン・ローレン著『国家と人種偏見』

「ファシズム陣営と反ファシズム陣営の戦い」。戦勝国側は第二次大戦をそう性格づけてきた。このような見方は、わが国の歴史観にも浸透している。ところが、第二次大戦の原因の一つに有色人種に対する白色人種の抑圧があったことは、否定できない事実だ。つまり人種問題だ。

「ファシズム陣営と反ファシズム陣営の戦い」。戦勝国側は第二次大戦をそう性格づけてきた。このような見方は、わが国の歴史観にも浸透している。ところが、第二次大戦の原因の一つに有色人種に対する白色人種の抑圧があったことは、否定できない事実だ。つまり人種問題だ。

本書は、米モンタナ大学マンスフィールド・センター所長を務めたポール・ゴードン・ローレン氏のPower and Prejudice : The Politics and Diplomacy of Discrimination(『国権と偏見─人種差別の政治と外交』)を大蔵雄之助氏が翻訳したものである。脚注部分抜きで428頁にも上る大著だ。 続きを読む 書評 ポール・ゴードン・ローレン著『国家と人種偏見』