民主党の五十嵐文彦衆議院議員(当時)の平成17年6月3日の衆議院 郵政民営化に関する特別委員会で次のように発言している。

「アメリカは、二〇〇三年、四年、五年のいわゆる年次改革要望書で郵政民営化を求め続けております。それから、二〇〇四年の九月二十一日の日米首脳会談では、報道されておりますけれども、ブッシュ大統領が、郵政民営化の進展はどうなっていますかと異例の発言をされております。そして、十月一日の日米財務相会談では、スノー長官から、米国の業界も簡保の問題について関心を持っていると発言がありました。十月七日には、町村外務大臣とゼーリックUSTR通商代表との会談で当時の代表から、郵政民営化に関心があって方向性は大変喜ばしいという、非常に、次々と米政府の首脳、高官からこの郵政民営化について、早くやるようにという催促が来ているわけであります。

なぜこんなに関心があるのかな、こういうふうに思いましたら、ブッシュさんの支援団体の一つは向こうの生命保険団体だということはあるんですけれども、実はそれだけではなくて、ブッシュ政権は今、オーナーシップ社会というのをつくろうとしているんです。これは年金の民営化です。つまり、賦課方式から、積立方式に一部個人勘定というのを導入して、これを積立制度に変えようとしているわけです。今の賦課制度から積立制度に変える移行期になりますと、これは、賦課方式の負担と自分の今後の積み立て分と二重の負担が生じます。したがって、これはかなり負担が重くなるということで、これを米政府は全額国債で賄う方針を打ち出しています。その額は、二〇〇九年度から一五年度で一兆ドル、大変な額になっているんですね。

それで、実はこのファイナンスをジャパン・マネーでしようとしているんじゃないか、これが私の見えてきた姿なんです。日本のお金でアメリカの国債を、今は七十四兆円外貨準備で保有していますけれども、さらに一兆ドル、百十兆円ばかり日本からファイナンスしないとならない、アメリカはもう今はイラク戦争で火の車ですから、そう思っているんじゃないかな、こう思うんですね。

アメリカのこの異常な関心、自分の国は国営を守りながら、日本に対してなぜこんなに性急に民営化を迫るのか。はいはいと言っていないで、総理も、ブッシュさん、そんなに言われるんだったら、アメリカも民営化されたら、そんないいことならどうですかとなぜおっしゃらないんですか」

「日本の自立」カテゴリーアーカイブ

「郵政民営化が内政干渉と思われるぐらいきめ細かく書かれている」(小泉龍司衆議院議員、平成17年5月31日)

小泉龍司衆議院議員は、平成17(2005)年5月31日の衆議院郵政民営化に関する特別委員会で次のように発言している。

もう一つ、アメリカの圧力ということもしばしば取りざたをされます。

日米の間に年次改革要望書というものがございまして、毎年秋にアメリカから日本国政府にこれが渡されます。九百人の中央省庁の課長さんにこれが切り分けられまして、一年後のフォローアップに向けてちょっとずつ譲っていく。だるまさんが転んだみたいな形でちょっとずつ譲っていく、数多く。気がつくと、この年次改革要望書の項目はほとんど実現されているわけでございます。

日本の近未来を見るには、将来投資のために株を買うならこの年次改革要望書を見ろというふうに言われているぐらい、きちっとこれが反映されている。ここに、保険アジェンダから始まって、今は郵政民営化がきめ細かく、内政干渉と思われるぐらいきめ細かく、米国の要望として書かれているわけでございます。

国会会議録

グローバリストと郵政民営化① 竹中平蔵氏に宛てたゼーリック氏の信書

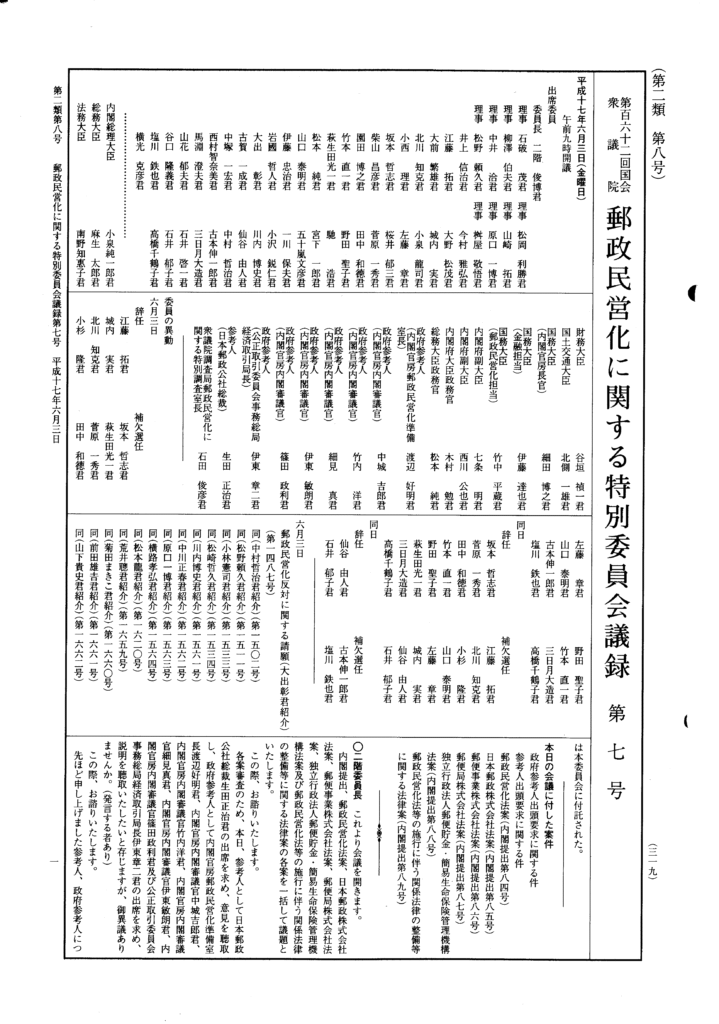

平成17(2005)年8月2日の参議院郵政民営化特別委員会で、民主党の櫻井充議員が、アメリカの通商代表ゼーリック氏が竹中平蔵氏に宛てた信書の内容を暴露。

○櫻井充君 それでは、ここにアメリカの通商代表、代表の、まあこの間まで、前ですね、ゼーリックさんから竹中大臣にあてた手紙がございます。現在は国務副長官でございます。その方から竹中大臣にあてた手紙の写しがございます。

これ、ちょっと確認していただきたいんですけど、委員長、ちょっと議事止めていただいていいですか。

○委員長(陣内孝雄君) 速記を止めてください。

〔速記中止〕

○委員長(陣内孝雄君) 速記を起こしてください。

○櫻井充君 ここには、要するにこれはどういう手紙なのかといいますと、これは竹中大臣が郵政担当大臣、経済財政担当大臣に再任されたときのお祝いの手紙でございます。

そこの中に、そこの中に、貴殿の業務の成功に対する報償がより多くの仕事を得たということを見て喜ばしく思いますと。その後るる書いてありますが、そこのところから後半の方ですが、保険、銀行業務、速配業務で競争の条件を完全に平等することを生み出し実行することは私たちにとって根本的に重要です。郵便保険それから郵便貯金を民間セクターとイコールフッティングにするためにも、私たちは経済財政諮問会議からの連絡を歓迎しております。そしてまた、現在民間企業に適用されている郵便保険と郵便貯金への税制、セーフティーネット上の義務の義務化、それから郵便保険商品に対する政府保証を廃止することを諮問したことに私たちは勇気付けられました。

私は、また、以下の点で丁重に貴殿を後押しいたしますと。二〇〇七年の民営化開始時から、郵便保険と郵便貯金業務に対する保険業法、銀行法の下での同様の規制、義務、監督、完全な競争、競争条件の平等が実現するまで新商品、商品見直しは郵便保険、郵便貯金に認めてはならず、平等が実現された場合にはバランスある形で商品が導入されること。新しい郵便保険と郵便貯金は相互補助により利益を得てはならないこと。民営化過程においていかなる新たな特典も郵便局に対して与えてはならないこと。民営化の過程は常に透明で、関係団体に自分たちの意見を表明する意義ある機会を与え、決定要素となることとする。今日まで私たちの政府がこの問題について行った対話を高く評価するものですし、貴殿が郵政民営化での野心的で市場志向的な目標を実現しようとしていることに密接な協力を続けていくことを楽しみにしております。貴殿がこの新たな挑戦に取り掛かるときに私が助けになるのであれば、遠慮なくおっしゃってください。

しかもです、これはタイプで打たれたものですが、ここにです、ここに自筆の文章もございます。自筆の文章です。そこの中で、わざわざここに竹中さんとまで書いてあります、竹中さんと。貴殿は大変すばらしい仕事をされ、数少ない困難な挑戦の中で進歩を実現しました。あなたの新たな責務における達成と幸運をお祝いいたしますと。これは去年の十月四日の時点ですので、貴殿と仕事をすることに楽しみにしておりますという形で手紙も来ております。

ですから、今までそういうようなことに対しての要望がなかったということでは僕はないんだろうと、そういうふうに思っています。

ですから、ここは本当に大事なことなんですね。まあ今日はテレビが入っていますから委員会は止めませんけれどね。ですが、ですが大事な点は、総理が先ほどアメリカ、アメリカと言うなとおっしゃっていますが、こういう形で送られてきて、事実を私は申し上げているだけでございます。

総理、いかがですか。

「日本郵政ガバナンス問題調査専門委員会報告書」(平成22年5月) 【上】

令和6年の郵政民営化法の抜本改正に当り、民営化の真実を明らかにしておきたい。

「日本郵政ガバナンス問題調査専門委員会報告書」(平成22年5月)【上】。

はじめに

官業としての郵政事業は、全国に張り巡らされた郵便局網を通じて郵便、貯金、保険の各事業による利便が全国同一条件の下で提供されることで、地方も含めた国民生活の基盤を提供し、戦後の我が国における都市と地方とのバランスのとれた経済の発展を可能にしてきた。高度経済成長の原動力となったのは、大都市周辺の重化学工業へのヒト・モノ・カネの集中がもたらした産業の発展であったが、経済成長によって生じた富を、都市だけではなく、地方にも振り向け、地域の経済振興を図る機能を果たしたのが公共事業であり、国及び自治体の予算と並んで、その重要な資金源となったのが、郵便貯金及び簡易保険として預け入れられた資金を活用して行われる財政投融資であった。

しかし、このような戦後経済成長システムは、バブル経済の崩壊とともに行き詰り、その後の不況の長期化、深刻化の中で、経済システムの根本的な見直しを迫られることになった。こうした中、21世紀に入り、政治、経済の構造の抜本的改革による不況からの脱却への期待を受けて登場したのが小泉政権であり、その政策の目玉として掲げられたのが、戦後システムの中核を担っていた郵政事業を民営化することであった。

政権発足の2年後の平成15年には日本郵政公社が発足し、それまで郵政事業庁による官営事業であった郵政事業は公社として独立採算の下、自律的、弾力的な運営を行うこととされた。さらに、その翌年の平成16年9月には郵政民営化の基本方針が閣議決定され、郵政民営化関連法案が国会に提出された。郵政民営化は、公的部門に流れていた郵便貯金・簡易保険の資金の流れを、他の金融機関と対等の競争条件の下で、民間金融機関としての資金運用に変えていくことで、資金の流れを官から民に転換することを主たる目的とするもので、我が国の経済社会システムそのものにも多大な影響を与えるものであった。それだけに、その是非について与党自民党内部も含めた政治対立が生じ、郵政民営化関連法案は参議院では一旦否決された。しかし、小泉首相が郵政民営化の是非を問うとして衆議院を解散し、総選挙で圧勝したことで政治対立は決着、平成17年10月に郵政民営化関連法が成立した。 続きを読む 「日本郵政ガバナンス問題調査専門委員会報告書」(平成22年5月) 【上】

ライドシェアの問題点(全国ハイヤー・タクシー連合会資料より)

令和5年11月6日に開かれた規制改革推進会議の第1回地域産業活性化ワーキング・グループで、一般社団法人全国ハイヤー・タクシー連合会が提出した資料は、ライドシェアの問題点を以下のように整理している。

(1)ライドシェア、課題が多く、日本に合いません。

•事故は起こります。100%。責任は誰が? 運転手が個人事業主では無理。運行・整備管理の主体が利用者保護に絶対必要。ネットではアジャイル開発OK、人命で試行錯誤は無謀。

•安全規制は厳格化の一途。軽井沢スキーバス事故・千葉八街児童5人死傷事故等の度に。12月白ナンバートラックのアルコールチェック義務化・来年4月貸切バス点呼動画保存3ヶ月義務化、が最新。

•運転手の労働時間管理、責任は誰が? トラック2024年問題はタクシーも同じ。益々厳しい残業規制は労働者保護と安全の為。厳しく時間管理しているタクシーやトラックの乗務員がライドシェアやって事故起こしたら、何の為の時間管理?

•運転手の社会保険、ナシで良いのか? 雇用契約ではパートでも週20時間以上は社保適用。社保の担い手増加、という国の方針と逆行して、ワーキングプア層を増やして良いのか?

•ライドシェア禁止は日本だけ、ではない! 韓国や香港でも禁止。OECD加盟国8割で規制・禁止。発祥の米中でも台数・最低賃金・福利厚生規制が進行中。堂々と日本独自の道を!

•「海外ライドシェア体験良かった」という方へ。 65万回乗ると性犯罪に遭遇。性的暴行が年998件、日本の45倍。日米差考慮後も日本の5倍。解禁で年100件の性的暴行予測。誰が責任を?

•海外ではライドシェアから自動運転タクシーへ。 東京でも5年以内に始まります。百聞は一件にしかず、ぜひアリゾナで体験を。ライドシェアよりこちらが本命、日本経済にとって!

(2)タクシーの規制緩和をライドシェアの前に、イコールフッティングを!法治国家として。

•地理試験は廃止を。 ナビのない時代、昭和44年の法律に基づいた厳しい試験は、乗務員増加の足枷です!

•二種免許は効率化を。 8日間もの受験プロセスをDX・柔軟・短縮し、先端安全車両限定などデジタル活かした二種免の新設を。

(3)地域毎に、データで、論理的な議論を。

•感情的でなく論理的・データドリブンな議論を。 「タクシーに乗れなかったライドシェアだ!」でなく、いつ・どこで・どれだけ足りないのか分析を。「実車率」は良いKPIの一例。

•類型1)観光地:ピーク時にだけタクシー不足。 例えば実車率50%超のニセコに、この冬、タクシー車両と乗務員を札幌と東京から3ヶ月派遣する「ニセコモデル」を予定。区域外営業の特例・遠隔点呼という規制緩和の恩恵。白馬等も視野。

•類型2)地方・過疎地:事業性なくタクシー不足。 公共交通だがバスと違い赤字補填ナシ。最低5台・専用施設という設置要件が緩和され町役場やホテルの一角で1台からという「ミニ営業所」が誕生、全国4900コース・1.5万台のデマンドタクシーと相乗効果で足確保。

•類型3)都市部数年でタクシー不足解消へ。 羽田空港・東京駅八重洲口タクシー乗り場等、「回転が悪い」のがタクシー待ちの原因、車はあります。若手・パート含め乗務員もドンドン増加中。実車率それ程高くなく東京49%・名古屋43%)数年でタクシー不足解消へ。

(一社)全国ハイヤー・タクシー連合会会長 川鍋一朗 2023年11月6日

特定産業振興臨時措置法案の概要

(A)特定産業の指定 合金鉄・特殊鋼・自動車・自動車タイヤ・石油化学その他これに準ずる産業で政令で定められた業種であつて、当該業界の申し出により、産業合理化審議会の意見を聞いて政令で指定される。

(B)振興基準 特定産業が指定されたときは、主務大臣・当該産業界代表・金融界代表・大蔵大臣が当該特定産業の振興をはかるための基準(規格の整備、生産専門化、設備投資の適正化、合併等に関する事項)について討議し、前二者の合意で決定する。

(C)特定産業を営む者の努力等 特定産業を営む者は振興基準に従つて生産または経営規模の適正化を通じて産業活動を効率化するように努力を要請され、銀行も資金供給に当り留意し、政府関係金融機関は、資金供給に努める。

(D)資金の確保 政府は、特定産業を営む者に対する必要な財政資金の確保に努める。

(E)合併等の場合の課税の特例 主務大臣が振興基準で定められた方針に従つて産業活動を効率化することに寄与すると認定した法人の合併・設立等について、登録税または法人税の軽減を行なう。

(F)合理化のための共同行為 振興基準で定められた方針に従つて産業活動を効率化するため必要があるときは、特定産業を営む者は、主務大臣を経由し公正取引委員会の認可を受けて、①品種または生産方式の制限、②品種別または生産用式別の生産数量の制限、③生産の設備の制限または処理、④部品の購入方法、⑤生産・保管または運送の施設の利用、⑥事業の廃止に伴う調整金の授受の共同行為を実施できる。

(G)合併に関する判断の基準の公表 主務大臣は、公正取引委員会に対し、特定産業を営む者のする合併が、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなるか、どうかの判断の基準となるべき事項の公表を求めることができる。

(H)有効期間 五年の限時法である。

(『通商産業省年報 昭和37年度』)

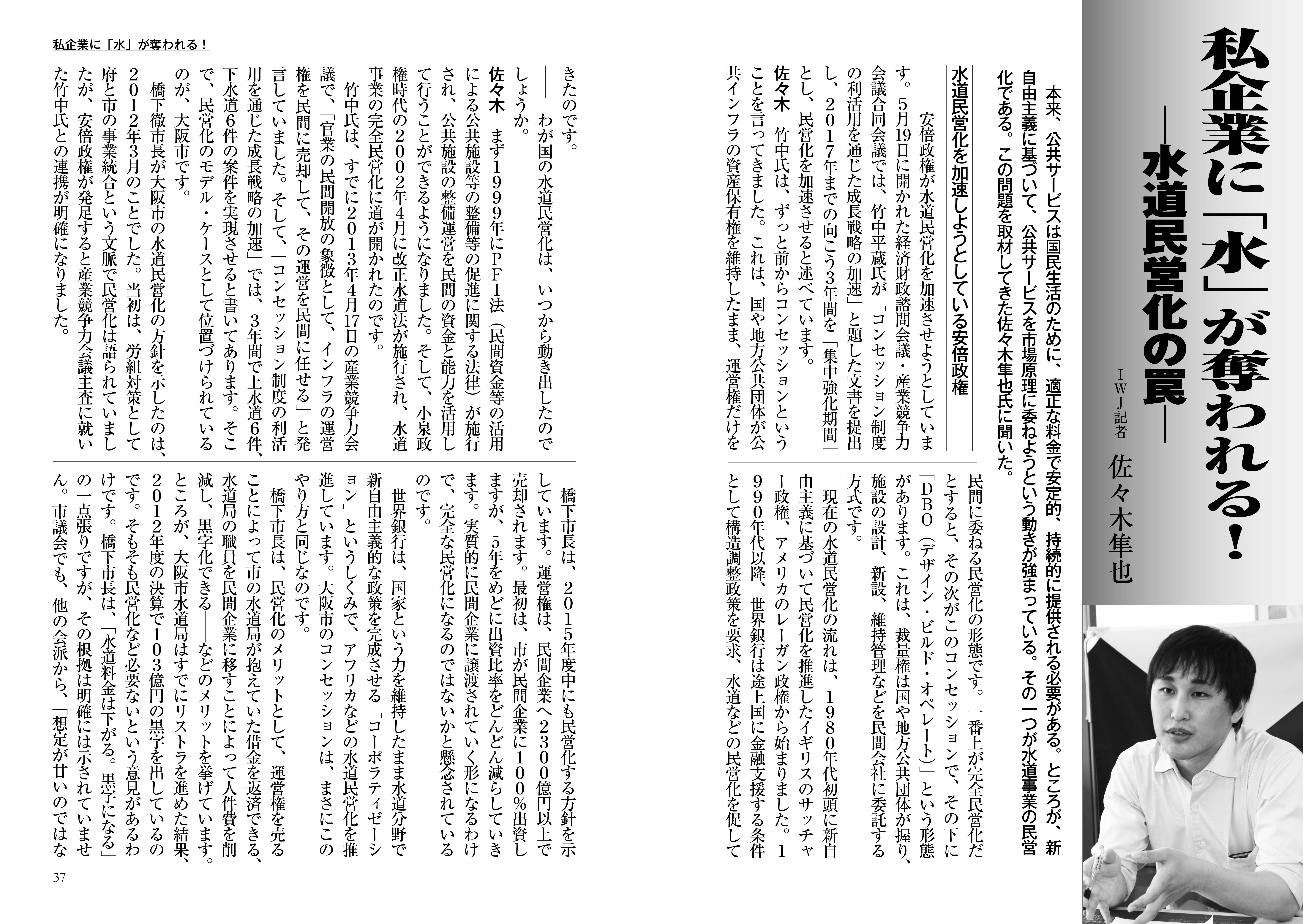

私企業に『水』が奪われる!(『月刊日本』)

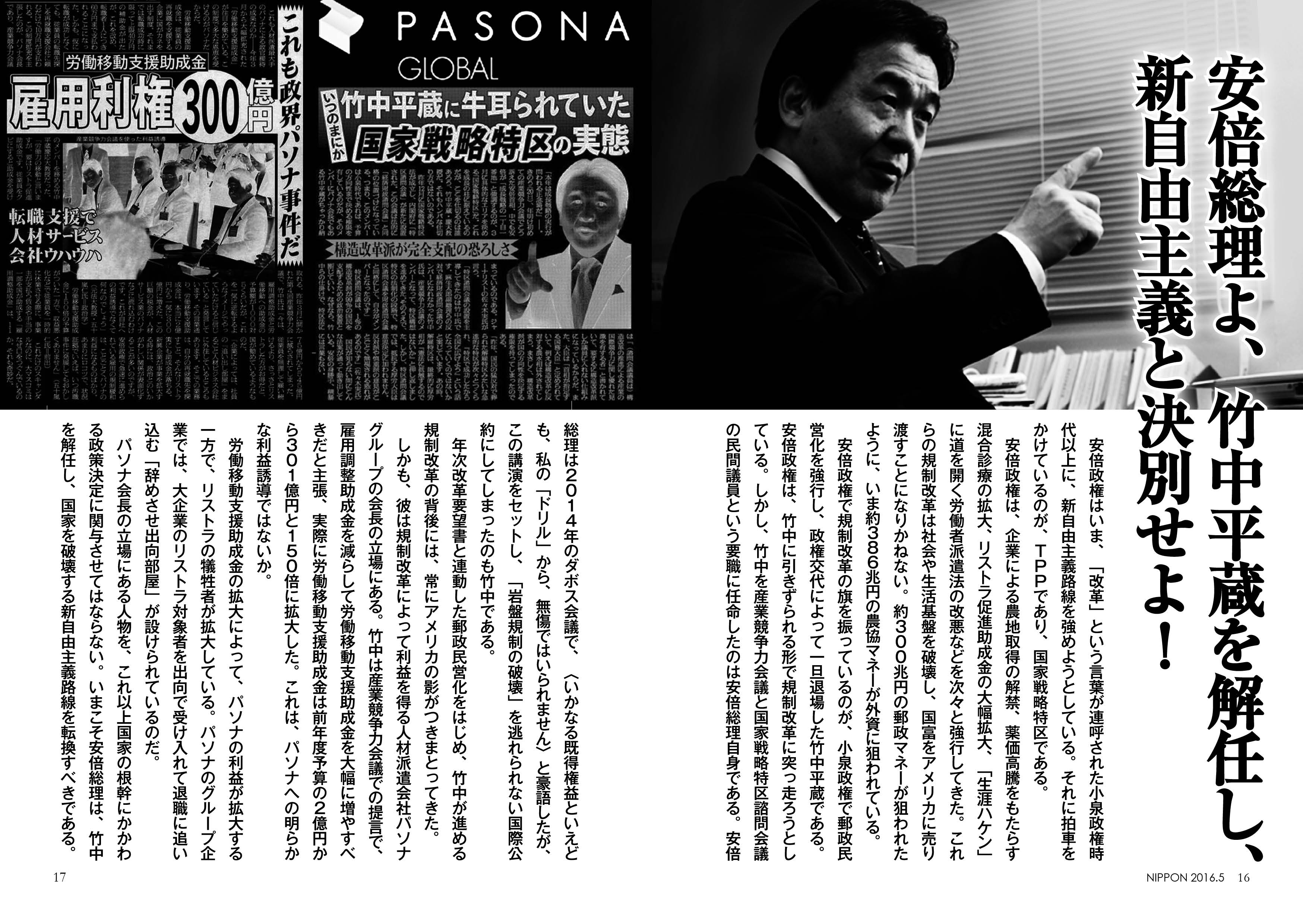

「安倍総理よ、竹中平蔵を解任し、新自由主義と決別せよ!」(『月刊日本』2016年5月号)

福島みずほ氏「利益誘導しているではないですか」─国会で問題となったパソナと竹中平蔵

平成26年6月26日の参議院厚生労働委員会での福島みずほ氏の追及。

○福島みずほ君 せっかく障害者権利条約を日本は批准して地域で暮らすと打ち出したわけですから、精神病院の中で、そこに新たに補助金立ててそこで暮らすというのではなく、地域で暮らせるように厚生労働省はやっていただきたい。七月一日、また審議会があると聞いておりますが、ゆめゆめこんなへんてこりんなものを導入しないように強く申し上げます。

次に、ホワイトカラーエグゼンプションは産業競争力会議が執拗に推進しておりますが、中でも有力な旗振り役が、長谷川閑史武田薬品工業代表取締役と竹中平蔵さんです。これこそ、安倍内閣が成長戦略と位置付けている中で、これは今大問題になっております。また、戦略人材派遣会社大手の取締役会長は、利益相反の観点から雇用規制に公平公正な立場とは到底言えません。この二人は産業競争力会議委員として不適格ではないですか。

続きを読む 福島みずほ氏「利益誘導しているではないですか」─国会で問題となったパソナと竹中平蔵

フルフォード氏が竹中平蔵氏に「お前500億のワイロもらったろ!」

ベンジャミン・フルフォード氏が竹中平蔵氏に「お前500億のワイロもらったろう!」

[tube]https://www.youtube.com/watch?v=-cZDkNYlWAA[/tube]