菅井誠美の支援と南洲の精神

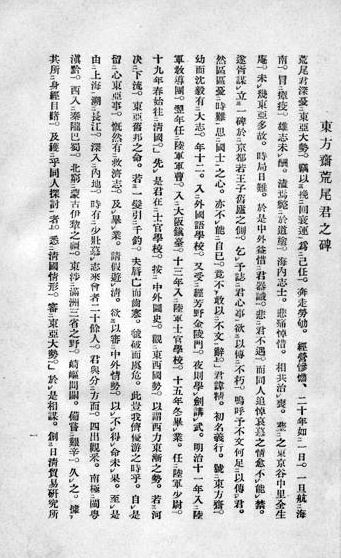

東亜同文会として結集する興亜陣営の源流となった荒尾精は、志半ば三十八歳の若さで亡くなった。彼がその後も活躍していれば、アジア情勢は異なる様相を呈していたはずだとする見方も少なくない。荒尾の同志頭山満は、次のように回顧する。

「余は大に荒尾に惚れて居つた、諺に五百年に一度は天偉人を斯世に下すと云ふことあり、当時最も偉人を憶ふの時に荒尾を得たのであるから、此人は天が下せし偉人其人ならんと信ぜし位に、敬慕して居つた。

彼の事業は皆其至誠より発し、天下の安危を以て独り自ら任じ、日夜孜々(しし)として其心身を労し、多大の困難辛苦を嘗め益々其志を励まし、其信ずる道を楽しみ毫も一身一家の私事を顧みず、全力を傾倒して東方大局の為め尽くせし報公献身の精神に至つては、実に敬服の外なく、感謝に堪へざる所であつて、世の功名私欲を主とし、区々たる小得喪に齷齪(あくせく)する輩と、全く其選を異にし、誠に偉人の器を具へ大西郷以後の人傑たるを失はなかつた」(井上雅二『巨人荒尾精』(復刻)大空社、平成九年、二百十六、二百十七頁)。

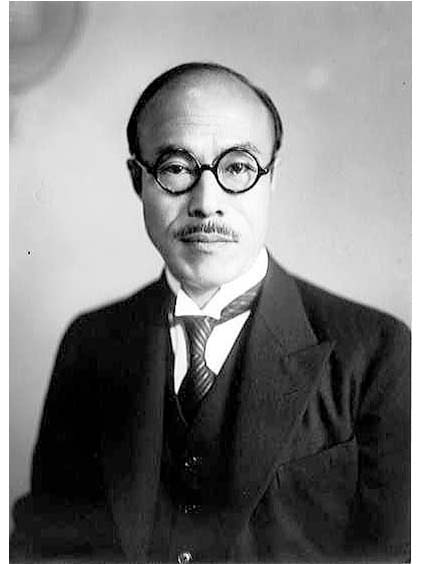

また、荒尾に傾倒していた井上雅二は、『巨人荒尾精』でその生涯を称え、また報知新聞記者を経て文筆家として活躍した佐藤垢石は、荒尾について「世界の変局を、達観してゐた。そして、熱血漢であった。努力家であつた。包容力があつた」と絶賛した(佐藤垢石『荒尾精 : 興亞の先驅者』鱒書房、昭和十六年、八頁)。

荒尾は、安政六(一八五九)年四月十日、尾張・琵琶島(名古屋市西区枇杷島、西区花ノ木町の説もあり)に生まれた。明治四年、荒尾一家は上京して荒物屋をはじめたが、うまくいかず家族離散に陥る。そんな荒尾を救ったのが、薩摩藩出身で、後に栃木県知事を務める菅井誠美である。当時麹町警察署に勤務していた菅井は、明治六年に荒尾を引き取り、我が子のように養育したのである。麹町元園町にあった私立学校に通えるようになった荒尾は、菅井の期待に応えるべく必死に勉強した。一日たりとも読書を怠ったことはなかった。

荒尾を動かしたのは、西郷南洲の精神であった。当時、「征韓論」をめぐって下野した南洲を敬愛していた菅井は、南洲の唱えた東洋経綸と道義外交の価値を正しく理解していたに違いなく、彼は南洲の精神を荒尾に熱く語ったであろう。そんな中で、菅井の家には陸海の軍籍のある友人らが日夜集い、西欧列強の圧力で緊迫する東アジア情勢について議論を戦わせていた。その熱い議論を日々耳にし、荒尾は「支那に渡りアジア諸民族のため力を尽くそう」と決意する。

興亜を志した荒尾に対して、菅井は語学を習得することが重要だと強調していた。本郷警察署長に転じた菅井は同区に移住、これを機に荒尾は地元の外国語学校に入って、フランス語、オランダ語、スペイン語を修めた。一方、剣道を学び、さらに漢籍を習った。寸暇を惜しんで、文武の道を極めようとしたのである。菅井に引き取られてから五年後の明治十一年、荒尾は菅井に次のように告げる。

「外国語学校に学ぶは、宿望を達するに迂なるを免かれず、若かず校を退き、さらに軍人となり、兵を練るの術を学び、傍ら清国の事情を研究し、以て他日渡清の便を得たし」(『巨人荒尾精』七頁)

菅井は、荒尾のこの考えを受け入れた。こうして、彼は同年陸軍教導団に入り、砲兵科を修めて、翌年陸軍軍曹に任命される。荒尾は、明治十三年には陸軍士官学校に入り、歩兵科を講習する。彼は、「他日力を天下に致さん」とする者は、百難に絶えうる気力を培えと説き、行軍などにおいては、背中に数個の鉛塊を入れて赴くなど、豪傑ぶりを発揮していた。

根津一との出会いと靖献派の誕生

荒尾が入学する一年前に士官学校に入っていたのが、彼の生涯の盟友で、後に東亜同文書院初代院長に就く根津一である。ちなみに、荒尾が本名の「義行」に代えて「精」と名乗るようになったのは、根津との出会いによる。『中庸』の序には、舜が禹に授けた言葉として、「人心惟危 道心惟微 惟精惟一 允執厥中」(人心これ危うし 道心これ微なり これ精これ一 まことにその中をとれ)という言葉が引かれている。後に王陽明は、精米に喩えて、玄米を白くするのが「惟一」で、その加工の努力工程が「惟精」であるとし、「精一」は「致良知」だと説いている。つまり、荒尾が「精」と名乗ることによって、根津の名である「一」とあわせて、「精一」となり、一心同体となって良知に到ることを誓い合った。

これより先、陸軍教導団時代から、荒尾は日中の忠孝義烈の士の事跡をまとめていたが、その行動を支えたのが浅見絅斎の『靖献遺言』である。荒尾は、忠孝義烈の士の魂にふれることで、臣民としての使命感を掻き立て、同志や部下たちを薫陶しようとしたのであろう。

やがて、荒尾と根津は『靖献遺言』に示された忠孝義烈の精神によって、陸軍仕官学校において、同志二十人ほどで結束した。ここには、明石元二郎や宇都宮太郎らもいた。彼らは、義に背く者がいれば、それを厳しく戒めるようになり、校内で靖献派と呼ばれるようになる。日曜祝日には、学校の近くの谷中宗泰院に同志を集め、『靖献遺言』のほか『孫子』や『伝習録』を必死に学んだ。夏休みには徹夜でそれらの書物を輪読したほどである。同時に、アジア関係の書物にもあたり、興亜の夢を膨らませた。

仕官学校を卒業したとき、学友たちが宴を張って有頂天になっているのを見て、荒尾は「我輩は、東洋平和確立し、大亜細亜主義成らずんば、祝福の言葉を受けず」と喝破している(田中正明『大亜細亜先覚伝』象山閣、昭和十七年、十四頁)。

その後、彼は熊本歩兵連隊に赴任、この時代に結んだのが、紫瞑会の佐々友房や津田静一である。荒尾は、「徳義、倫理」によるアジア同盟論を最も早い時期に唱えていた紫瞑会をしばしば訪れ、中国、東亜の問題について議論を交わしていた(栗田尚弥『上海東亜同文書院』新人物往来社、平成五年、二十三、二十四頁)。

「漢口楽善堂」に集結した興亜の志士

熊本歩兵連隊時代、荒尾は大陸への志につき動かされ、軍職を擲ってただちに雄飛しようと試みたが、菅井らに戒められ、思いとどまっていたが、ついに大陸雄飛のときが来た。

明治十八年に仕官学校を卒業した荒尾は陸軍参謀本部支那部付となり、翌明治十九年四月、ついに陸軍中尉として大陸に実地踏査を目的として派遣されることになったのである。

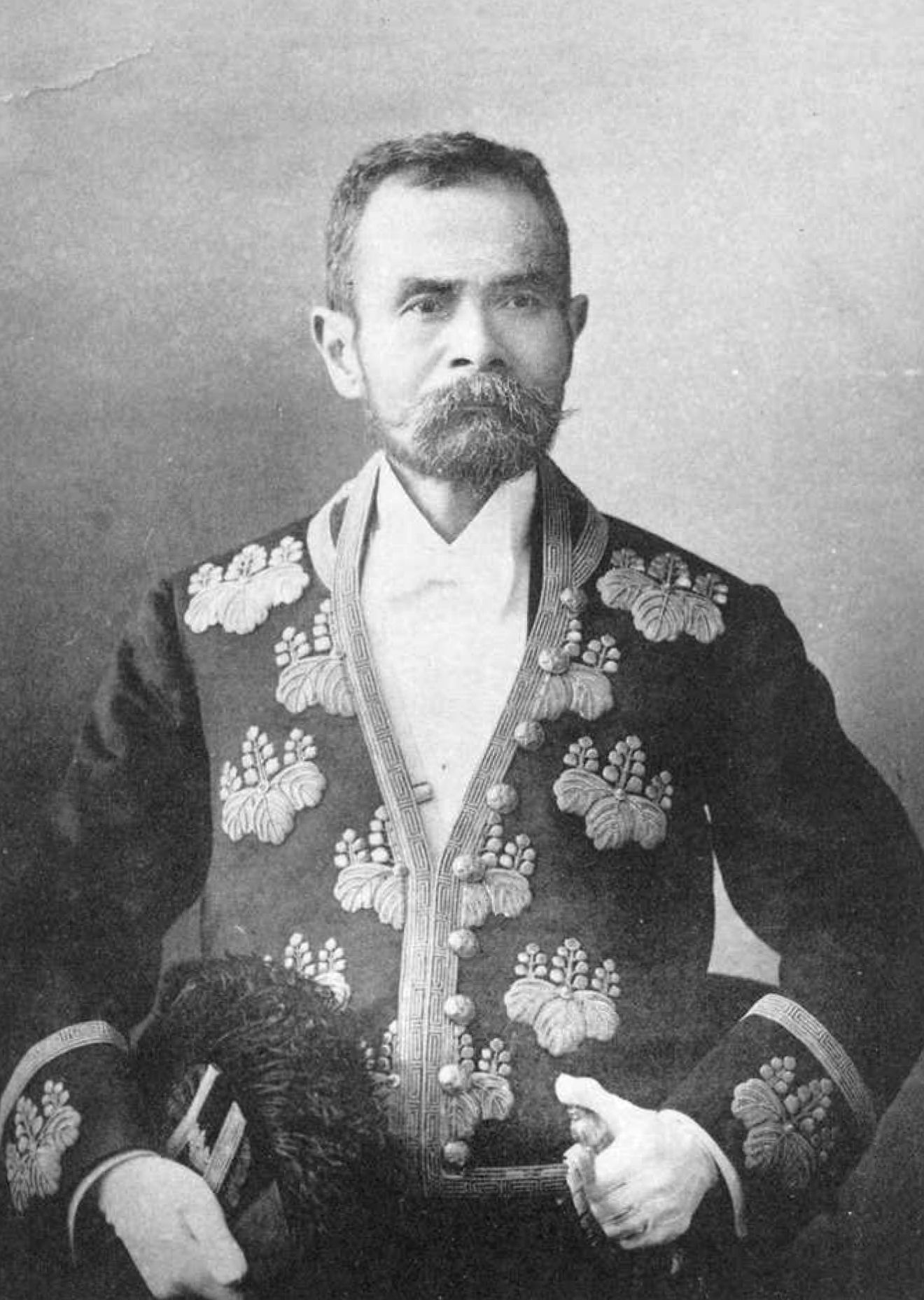

上海に到着した荒尾は、岸田吟香の「楽善堂薬舗」に急いだ。東京日日新聞主筆としての言論活動などでも知られる岸田は、文久三(一八六三)年に眼病を患い、ヘボン式ローマ字を考案したことで知られるジェームズ・C・ヘボンを訪ねたことから、様々な展開がはじまった。まず、岸田は『和英語林集成』の編纂を手伝うようになり、慶応三(一八六七)年に、同書は完成する。

明治十年に東京日日新聞社を退社すると、岸田は銀座に楽善堂を設立し、ヘボンからその処方を伝授された目薬「精錡水(せいきすい)」の製造販売を開始した。そして、明治十三年に、いよいよ岸田は上海に楽善堂の支店を開設したのである。ただし、その行動は単なる商売ではなく、慨世憂国の国士としての行動でもあった。岸田にもまた、興亜の志があったからである。岸田と意気投合した荒尾は、ともに東亜百年の長計のために協力することを約束する。

両者の合意によって、漢口に楽善堂の支店を設け、そこで商売をして資金を稼ぎながら情報収集に当たり、興亜の活動に備えることになった。漢口楽善堂には、三十名近くの興亜の志士たちが次々と集結した。まず、井深彦三郎、高橋謙、宗方小太郎、山内厳らが集まった。さらに、山崎羔三郎(こうざぶろう)、片岡敏彦、石川伍一、藤島武彦、白井新太郎、中野二郎、浦敬一、北御門松二郎、中西正樹、廣岡安太、浅野徳蔵、松田満雄、前田彪、河原角次郎といった面々が訪ねて来た。彼らは、玄洋社のほか、上海の東洋学館の人脈、熊本の佐々友房の人脈、そして明治十六年に芝罘(チーフー)(現煙台)初代領事として赴任し、清国改造の志を抱いていた南部次郎の人脈などからなる(畑中ひろ子「漢口楽善堂の人々」『明治大学大学院紀要』昭和六十三年、大里浩秋「漢口楽善堂の歴史(上)」『人文研究』平成十七年)。

荒尾は、これらの同志たちと、「世界人類の為に第一着に支那を改造すること」を漢口楽善堂の使命と定めた。楽善堂に集結した志士たちの間では、刻一刻と緊迫化するアジア情勢への危機感が高まっていた。特にシベリア鉄道建設などの動きを見せるロシアの動向に強い関心が向く中で、浦敬一は、対ロシア政策に必要な情報を収集するため、新疆方面の状況調査を企て、明治二十二年九月に藤島武彦とともに蒙古に向かい、果敢にも単独でさらに奥地へと入っていった。藤島と別れるとき、浦は「こゝで別れて、君といつまた遭へるか分からないが、この後三年間我輩の消息がなかつたら、砂漠に骨をさらしたものと思つてくれ」と言い残した。彼はまもなく消息を絶った。探検に出る半年前の明治二十二年三月二十五日、父に宛てて次のようにその思いを綴っている。

「苟も自ら先んじて亜細亜人民たるものゝ大義を天下に唱へ、亜細亜遠大の策を天下に明に致し候得者、我国小なりと雖ども清国衰へたりと雖ども、必ず風を聞いて起つもの可有之、仮令不肖生前に志を達する能はざるも不肖の志を継ぎ之を達するもの有之候得者満足の至に有之候」

日清貿易研究所の開校

明治二十二年四月、荒尾は楽善堂を中野二郎らの同志にまかせて東京に戻り、ただちに四年間の経験とその間に収集した情報をまとめて参謀本部に復命書を提出した。復命書において、荒尾は清国の状況を詳細に分析した上で、清国と戦うも和するも、ともに問題があり、革命勢力と結んで滅清興漢の義兵を起こし、革命政府と同盟を結んで東洋の勢を興すことが重要だと主張している。当面の方針としては、列強の勢力を押しとどめるために、日清貿易拡大が必要だと説き、そのための人材養成の必要性を主張した。

この考えに基づいて構想されたのが、日清貿易研究所である。日清貿易に従事する人材養成の機関を上海に設けようというのである。ただし荒尾は、日清にとどまらず、アジア全域を視野に入れていた。明治二十二年十二月に生徒募集のため遊説した博多で行った演説で、次のように語っている。

「是よりは更に一歩を進め、亜細亜貿易協会を設立して、之に亜細亜貿易研究所を附属し、総ての手続きは、日清貿易協会、並びに日清貿易研究所に於けるの順序を以てして、其研究生を日本人のみに限らず、普く亜細亜州内の諸邦、即ち支那、朝鮮、安南、暹羅、緬甸、印度等より、俊秀の青年を募り、其学期は前同断三箇年として、各港輸出入の取調より、各地の物産研究等をなさしめ、卒業の上は、初めて実地の演劇に着手し、各国共に亜細亜貿易協会の支店を置き、右の支店には必ず日本人一名を添え、其国の研究生と共に運動せしめます」(『巨人荒尾精』四十五、四十六頁)。

以下の日清貿易研究所校歌にも、興亜の志が窺われる。

秋津島根の益荒男が 百と五十うち揃ひ

大海原に乗り出せば 遠く唐土の呉の空に

来たりし心人問はば 見よ見よ他日その時を

雲は晴れたり空澄みて 亜細亜の月も照り出でん

一年に及ぶ遊説による生徒募集の結果、全国から三百名もの青年が日清貿易研究所を志願したが、収容能力の限界から百五十名が選抜された。明治二十三年九月三日、荒尾は百五十人の生徒と研究所員数十人とともに横浜から横浜丸に乗り込み、同月九日上海に降り立った。開校式は、九月二十日に挙行されている。

開校にあたり、川上操六将軍らが資金援助したが、まもなく財政的に行き詰った。「民力休養」のスローガンの下、国家予算が大幅に削減され、当てにしていた補助金が頓挫したからである。しかも、上海熱という風土病に生徒、教師のほとんどが感染し、失費がかさみ、食料の確保すらままならない状況に陥った。こうした危機を何とか乗り切りつつ、根津は、実地調査の結果に基づいて、中国の商業地理、運輸、交通、金融、産業などをまとめた『清国通商総覧』の執筆に全精力を注いだ。八カ月間、研究所の一室に閉じこもり、ほとんど外出せず執筆した。根津は大の酒好きであったが、この間だけは完全に禁酒し、毎晩二時過ぎまで書き続けた。『清国通商総覧』は刊行されるや、産業界で高い評価を得た。そして、明治二十六年六月、無事八十九名の第一回卒業生を送り出した。だが、残念ながら研究所は、日清戦争勃発のために閉校を余儀なくされる。

荒尾の死後の明治三十四年に、日清貿易研究所の精神を受け継いだ東亜同文書院の院長に根津が就任し、「中国を保全して、東亜久安の策を定め、宇内永和の計を立つる」ことを建学の精神として掲げた。昭和十年には、東亜同文書院内に靖亜神社が創建され、東亜同文会会長を務めた近衛篤麿とともに、荒尾と根津が合祀されている。

日清戦争の勃発と九烈士の活躍

日清戦争勃発前、朝鮮情勢は緊迫化していた。明治二十七年春には東学党の乱が起こり、朝鮮政府は鎮圧のため、清に派兵を要求した。東邦協会は委員を朝鮮半島に特派し、状況の把握に努めようとした。このとき荒尾は同志の井上雅二らと協議、荒尾を隊長として玄洋社の志士二百名で編成する韓国討入隊を派遣する計画を進めていた。荒尾の願いは、朝鮮の自主独立にほかならない。当時、荒尾は、金玉均とともに日本に亡命していた朝鮮の志士、朴泳孝の依頼を受けて、「朝鮮国是大令案」を起草し、朝鮮の自主独立と日本との同盟を説いている。結局、日清開戦となり、荒尾らの計画は幻に終わる。

日清戦争勃発に直面し、荒尾は根津とともに、日清貿易研究所の卒業生や同志に檄を飛ばし、決起を促した。根津自らは現役に復帰し、第二軍参謀として従軍している。貿易研究所の卒業生や荒尾・根津の同志たちは、通訳官や先導決死隊として従軍した。荒尾らが、通訳志願を薦めたのは、「言語不通より生ずる一般の誤解を避け、殊に無辜の良民との衝突を避け」るためである。貿易研究所からは、藤島武彦、楠内友次郎、福原林平、藤崎秀、大熊鵬(ほう)、猪田正吉、向野(こうの)堅一の七名が軍通訳官に志願した。だが、楠内と福原は上海で捕縛され南京で斬首、藤島は寧波で捕縛、杭州で斬首された。藤崎、大熊、猪田、向野は、第二軍の通訳官となり、別途同軍に属した山崎羔三郎、鐘崎三郎とともに、軍に先行して敵情偵察にあたったが、山崎、鐘崎、藤崎は捕らわれて金州で斬首、大熊、猪田は消息を絶った。唯一生還できたのは向野ただ一人であった。漢口楽善堂の石川伍一は天津で捕らえられ銃殺された。同志九名が死亡・消息不明となった。命がけの従軍は、彼らの興亜の志がいかに強いものだったかを物語っている。日清貿易研究所の関係者は、山崎、鐘崎、藤崎の碑を金州城外の海沿いの丘陵地に建てた。たまたま三人とも苗字に 「崎」 がついていたことから、三人は三崎烈士と呼ばれるようになる(『東亜同文書院大学史』滬友会、昭和五十七年、二百四十六頁)。

荒尾は、日清戦争を朝鮮独立の好機と見るとともに、戦争目的を「将来の中国のためにこそ撃つ」のだと考えた。彼は、わが国は日清両国の協同を望んでいたが、清国は固陋自尊の態度をとり、東洋の現勢を理解せず、日本国民を蔑視し、無礼を加え、危害を加えようとしたと書いている。また、朝鮮の独立安寧のために日本が努力しているにもかかわらず、清国の官民はそれを妨害し、朝鮮を動揺させていると考えていた。これでは、協同親和を望めないとして、荒尾は一打撃を加えなければならなかったとしたのである。

だが、荒尾が気がかりだったのは、日清戦争勃発による日本の国民感情の変化であった。清に対する侮蔑的感情が頭をもたげはじめ、長期的に日中関係に弊害をもたらすことを彼は恐れた。こうした思いで執筆を開始したのが、『対清意見』である。

清国に対する巨額の賠償請求や領土割譲の要求を求める国内の声が大きくなっていたが、彼は長期的な弊害をもたらすとして、それを戒めている。荒尾には、日本が国家利益追求に傾斜することが、アジア諸国から欧米列強の政策と何ら変わらないものと映ることへの警戒感があったのであろう。

日清戦争後の対清政策については、東洋の平和と興隆とを絶対的に計画するためには、日清両国民間の悪感情を一掃して、これを融合し、さらに進んで両国の交誼を厚くして、交通を便利にし、貿易を拡大し、相互の福利を増進しなければならないと主張し、「亜細亜の衰運を挽回」という長期的使命に立ち返り、次のように説く。

「余は茲に大声疾呼して我東方の志士仁人に告げん。清国の興亡は決して独り清国の興亡のみにあらず。亜細亜の衰運を挽回して之を振興せんと欲するものは、奮起して此古大帝国を救はざるべからず。清国の志士は勿論、朝鮮の士も、印度、暹羅の士も、亦我国の諸名士も、幸に其心力を此大業の翼賛に注げよ、東方亜細亜に於ける危急存亡の機は、迫りて一髪の間に在り」(『対清意見』東亜文化研究所編『東亜同文会史』霞山会、昭和六十三年、百四十二頁)。

彼は、「百年の長計」で国家戦略を考えていたのである。だが、中国に寛大過ぎるとして、『対清意見』には百八十通もの疑問反論の手紙が寄せられたという。荒尾が東京を離れ、京都若王子に移ったのも、『対清意見』に対する反論と無関係ではない。

皇国の天職と「百年の長計」

明治二十七年十二月に宗方小太郎に宛てた手紙で、荒尾は『対清意見』に対する批判に対して、「将来清国の我と共に、興亜の大事業を謀るに足るの国柄にして、国民も亦可然所以と、無暗に要求のみ多きを貪り候ては、将来の大害ある所以」を述べようとしていると、その胸中を打ち明けている。荒尾は『対清意見』に対する疑問に回答するために『対清弁妄』を書き、明治二十八年三月に発表した。ここで彼は、「百年の長計」についての思いを次のように書いている。

日清戦争が勃発し、わが国が連勝すると、欧米諸国の人は、わが国を東洋の一強国だと持ち上げ、日本人もわが国が東洋の「盟主権」を握るべきだと説き、わが国が天成自然の皇国であり、その国位は雄邦強国よりずっと上に在ることを忘却してしまっている。盟主権などというものは、覇者、智術を闘はす者が求めることだ。自分は、わが国がこのような盟主となることなど期待していない。わが国の将来目的が未だ確定していないから、東洋の覇権を求めようなどとするのだ。

荒尾は、日本は盟主などよりもっと崇高な目的を抱くべき国なのだと主張しているのである。その主張の根底にあった、彼の皇国日本への思いは次の言葉に明確に示されている。

「我国は皇国也。天成自然の国家也。我国が四海六合を統一するは天の我国に命ずる所也。 皇祖 皇宗の宏猷大謨を大成するの外に出でず。顧ふに皇道の天下に行はれざるや久し。海外列国、概ね虎呑狼食を以て唯一の計策と為し、射利貪欲を以て最大の目的と為し、其奔競争奪の状況は、恰も群犬の腐肉を争ふが如し。是時に当り、上に天授神聖の真君を戴き、下に忠勇尚武の良民を帥(ひき)ひ、有罪を討して無辜を救ひ、廃邦を興して絶世を継ぎ、天成自然の皇道を以て虎呑狼食の蛮風を攘(はら)ひ、仁義忠孝の倫理を以て射利貪欲の邪念を正し、苟くも天日の照らす所、復た寸土一民の 皇沢に浴せざる者なきに至らしむるは、豈に我皇国の天職に非ずや。豈に我君我民の 祖宗列聖に対する本務に非ずや」(『対清弁妄』(前掲書、百六十頁)

靖亜神社の村上武氏は、荒尾が清国を日本とともに興亜の大事業を謀れる国柄だと書いた心境について、「『皇道』『至誠一貫の道』の前には、共に大事を謀るに足らざる国など無いからである」と解説している(『東方斎荒尾精先生遺作覆刻出版』靖亜神社先覚志士資料出版会、平成元年、五十二~五十四頁)。あるいは、荒尾は百年どころか千年単位で日中関係の在り方を考えていたのかもしれない。

むろん、荒尾は中国が強国として現れる事態も想定し、「抑も自尊自大を以て宇内を藐視(びょうし)する性癖と、数千年来遺伝養成したる猜疑嫉妬の情念とは、一般清国民の脳底に蹯結し、頑として揺がず、牢として抜けず。是を以て彼等は国家極衰の今日に於てすら、猶ほ自ら中華と誇称し、動もすれば夷狄を以て他邦人を遇せんとせり」とも指摘していた。

『対清弁妄』の時代から、すでに百十六年が経過した。いまや中国は強大化しつつある。この間、欧米の植民地支配は終焉したが、いまも世界経済を牛耳る一部の勢力がアジアの富を収奪しようとする構造は残存しているようにも見える。とすれば、「天成自然の皇道を以て虎呑狼食の蛮風を攘ふ」という「百年の長計」は未完のまま残されている。

荒尾は、百年の長計を命の限り実践しようとした。明治二十九年九月、荒尾は台湾統治の要諦が日本人と台湾人の不和を解くことだと考え、両国人が感情を融合し、双方の利害を調整する機関が必要だと考えた。日本が一方的に利益を追求することを避け、相互利益に基づいて分配しなければならないとの思いから行動を起こす。

そこで、日台双方の資産、信用のある者が資本をあわせて経営し、利益を分配する「紳商協会」を設けようとしたのである。

九月二十三日には、「台湾茶葉の父」とも呼ばれた紳商で、荒尾の構想に共鳴する李春生らの発起により、台北の龍山寺で荒尾君招待会が開かれた。ここには、水野遵民政局長、角田秀松海軍部長ら四十名が列席している。翌月十九日、紳商協会の結合式が挙行され、「日本人台湾人両間の親睦を以て、第一の目的と為す、互ひに情実を通じ、懇親を為して隔意の弊を除くことを期すべし」との趣旨が掲げられた。

無事に「紳商協会」を立ち上げ、次なる使命を果たすべく、南清一帯の巡覧に出るため台南に向かう直前、荒尾はペストに感染した。井上は、「経綸の策既に胸中に成り、人格亦大に円熟して、此より将に大に雄飛を試みんとするに当り、旻天(びんてん)何等の無常ぞ」と嘆いている(『巨人荒尾精』二百六十二頁)。

門下の者たちは、荒尾を絶対に死なせまいとして、自分の体温で荒尾の病躯を温めるなど、懸命の看護を続けた。ペストと診断され僻病院に送られるという状況になってからも、付き添いを志願して譲らず、結局くじを引いて三人を決定した。いずれも感染と死を覚悟の上であった(大鹿卓「荒尾精小伝」『天地人』昭和二十八年七月、三十四頁)。

だが、十月三十日荒尾は力尽きた。アジアの将来を憂いて「ああ東洋が、ああ東洋が」と発して、彼は息を引き取った。

森本藤吉

森本藤吉 荒尾精

荒尾精 副島種臣著、片淵琢編

副島種臣著、片淵琢編 宮崎滔天

宮崎滔天 北輝次郎

北輝次郎