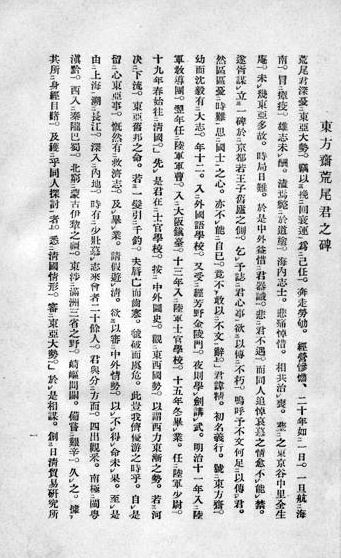

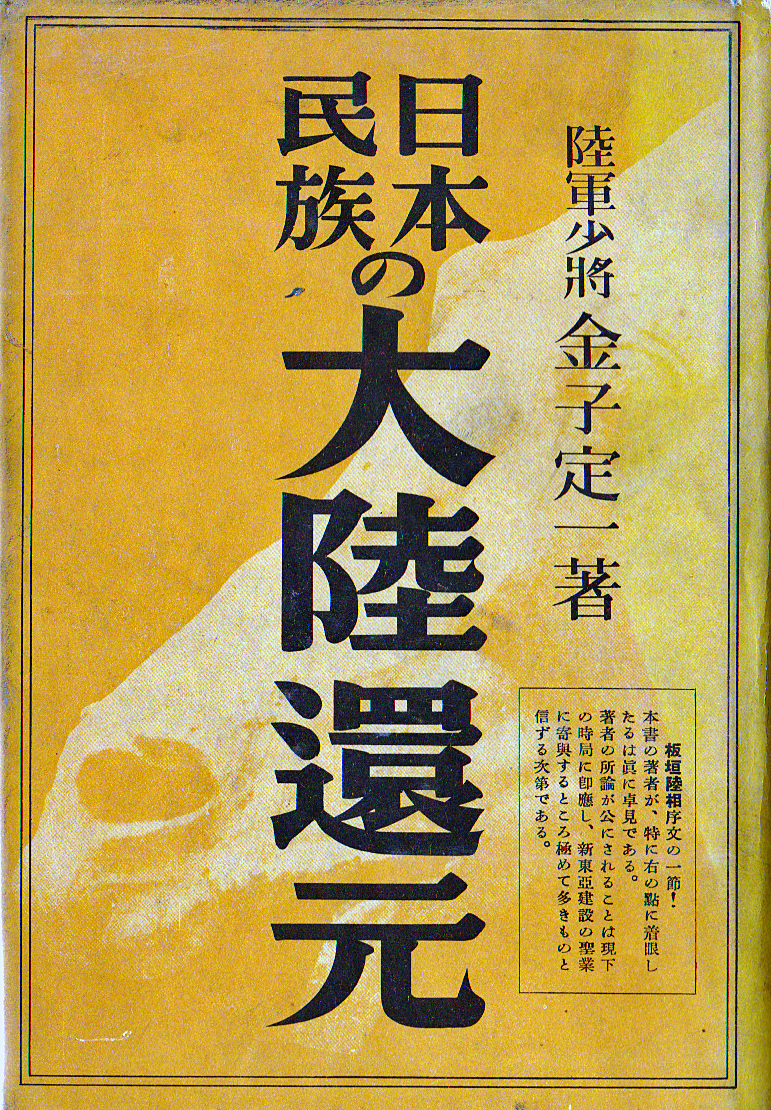

アジア諸国が団結して欧米列強の支配から脱することを目標としてきた在野の興亜論者たちにとって、日中間の対立こそが最大の障害であった。昭和12年7月の盧溝橋事件を発端として志那事変が勃発すると、興亜論者の苦悩はさらに深まった。なぜ、日中は手を結ぶことができなかったのか。東亜連盟運動に参画した金子定一は、「新王道の黎明─協和」(昭和13年8月)において、次のように書いている。

アジア諸国が団結して欧米列強の支配から脱することを目標としてきた在野の興亜論者たちにとって、日中間の対立こそが最大の障害であった。昭和12年7月の盧溝橋事件を発端として志那事変が勃発すると、興亜論者の苦悩はさらに深まった。なぜ、日中は手を結ぶことができなかったのか。東亜連盟運動に参画した金子定一は、「新王道の黎明─協和」(昭和13年8月)において、次のように書いている。

〈亜細亜果して劣弱か。東洋人は祖先の偉業を追懐しつつ永久に欧米人の奴隷となり了るか。茲に日本は敢然として起つた。日露戦争はその小手調べであつた。「小日本の黄色民族。ロシア大帝国に捷つ。」この一事は全世界の有色人をして驚喜せしめた。この秋を以て日支は直に結ぶべきであつた。そして新世紀の新面目を作るべきであつた。蓋し之は日支両国、東亜大民族が世界歴史に負へる使命であつたのだ。

日本にも、支那にも、この使命を解する人があつた。然るに欧米に魅せられ、彼に心酔し、若しくは彼に屈する慣ひが性をなした人々の方が絶対に多数であり、非常な懸絶を以つて有力であつた。かくて日本も、支那も、各々異つた意志と形式とを以て欧米と結び、日支互に相剋した。又しかあるべき様に西力が日支両者を操縦した。

日本は流石に支那より早く目醒めてゐた。そして百方支那の心を纜らんとは試みた。然し事ごとに失敗した。この失敗には、日本として自ら責めなければならぬ点も尠くない。日本は其非迄も西洋に学ぶことを已めなければいけない〉(『日本民族の大陸還元』122頁)。

以上のように、金子は日中が結合を妨げた要因として、日本でも中国でも、欧米に心酔し、屈服する人たちが多数を占めていたことを挙げた。さらに、金子は日中結合の失敗の原因を満洲国統治による民族協和の遅れに見出す。

〈独立以来七閲年、満洲国は慥に恥かしからざる進歩を邃げつゝある。然し若し、更に速やか真の民族協和の実を挙げ、日系と満系とが肝胆相照し得たならば、同民族の如くに隔てなきつきあひを敢てし得たならば、或は今次の支那事変も起らすに済んだのかも知れぬ〉(同126頁)。

続けて金子は〈「九族を親和し、百姓を平章にし、万邦を協和せしめる。」といふことは、古代支那哲人の理想である。この理想は即ち我日本の肇国の理想と相通ずるものだ〉と民族協和の理想を唱え、満洲協和会の成長を次のように求めた。

〈(協和会は)もっと成人しなければならぬ。/協和会の成人とは何ぞや。まづ民族協和の実が挙がることである。そしてこの民族協和の目的が少くも東亜三国、日満支団結の企図の前提であることが明かにせられなければならぬ。且つ日満支三国団結の真意義は、道義世界とその平和とを招来せんが為めでなければならぬ。かくして協和会は満洲国の五族協和から出発して、万邦協和にまで進展すべきその前途の光栄に輝き得るのである〉

「維新・興亜団体」カテゴリーアーカイブ

久留米藩難事件と玄洋社

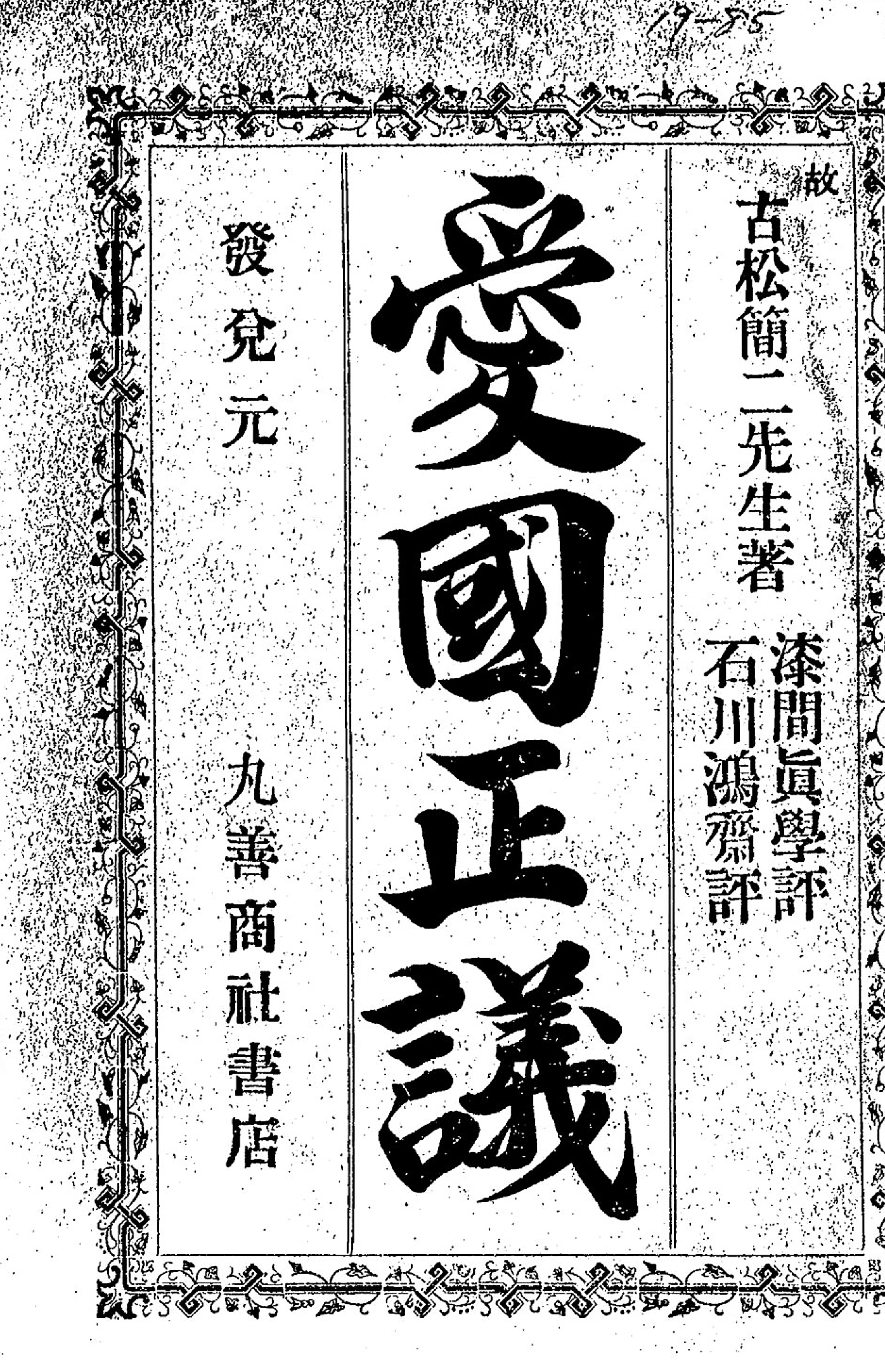

●平岡浩太郎と本城安太郎への古松簡二による感化

玄洋社に連なる維新・興亜派と久留米藩難事件関係者の関係としては、武田範之の父沢之高、権藤成卿の父直に連なる松村雄之進、本荘一行らの名前を挙げられるが、玄洋社の平岡浩太郎、本城安太郎と古松簡二の関係にも注目すべきである。

玄洋社に連なる維新・興亜派と久留米藩難事件関係者の関係としては、武田範之の父沢之高、権藤成卿の父直に連なる松村雄之進、本荘一行らの名前を挙げられるが、玄洋社の平岡浩太郎、本城安太郎と古松簡二の関係にも注目すべきである。

『東亜先覚志士記伝』は平岡について、「西郷隆盛等の征韓論に共鳴し、十年西南の役起るや、之に呼応して起てる越智彦四郎等の挙兵に加はり、事敗るゝに及び逃れて豊後に入り、薩軍に投じて奇兵隊本営附となり、豊日の野に転戦した。可愛嶽突出の後、遂に官軍に捕はれ、懲役一年に処せられしも、十一年一月特典によつて放免せられた。その在獄中、同囚たる古松簡二、大橋一蔵、三浦清風、月田道春等に接して読書修養の忽せにすべからざるを悟り、歴史、論孟、孫呉等を研鑽する所あつた」と書いている。

一方、同書は本城安太郎について「明治九年十七歳の弱冠にて越智彦四郎の旨を承け、東京に上つて機密の任務に奔走したが、是れは越智等の一党が鹿児島私学校党に策応して事を挙げんとする準備行動であつたので、後ち計画が暴露するに及び捕へられて獄に下つた。この獄中生活は従来学問を軽んじて顧みなかつた彼に一転機を与へることゝなり、獄裡で同獄の古松簡二等の手引きにより真に血となり肉となる学問をしたのである」と書いている。

『大亜細亜』(大アジア研究会発行)第二号刊行

平成28年10月30日、『大亜細亜』(大アジア研究会発行)第二号が刊行された。

平成28年10月30日、『大亜細亜』(大アジア研究会発行)第二号が刊行された。

巻頭論説「トランプ大統領就任の意味と興亜の使命」は以下のように結んでいる。

〈…今後の国際社会は国益と謀略に翻弄される時代になると書いたが、それは謀略渦巻く世界観に甘んじるということではない。国益と謀略の時代もまた、パワーポリティクスに基づく西洋発の世界観に他ならないからだ。短期的にそういう時代の到来への備えを怠ってはならないが、同時に長期的に西洋発の近代的価値観を克服する遠大な理想を抱かねばならない。

かつて我が国の先人たちは、単なる国家の生存を超えた理想を胸に抱き、その実現に邁進してきた。その代表的存在である興亜論は、国家や民族の自生的秩序を重んじ、各その処を得る共存共栄の秩序を「八紘為宇」の理想に求めた。謀略渦巻く国際関係の中で、「自由、民主主義、人権」に代わる旗印を掲げることは、われわれに課せられた崇高な使命であると信じる〉

目 次

1面 トランプ大統領就任の意味と興亜の使命

2面 樽井藤吉―「和」の精神により『大東合邦論』を唱えた(坪内隆彦)

6面 アジア主義に生きた杉山家の伝承②(杉山満丸)

10面 「東洋経綸」の魁、平岡浩太郎(浦辺登)

12面 柳宗悦のアジア的価値観 (小野耕資)

14面 大アジア主義と 崎門学の関係(折本龍則)

16面 「筑紫都督府」と 大宰府の成立(山本直人)

18面 西洋近代思想への抵抗 (坪内隆彦)

19面 時論 外国人労働者問題 から見る目指すべき大道の覚醒 (小野耕資)

22面 史料・『東洋学館趣旨書』

23面 連載・大アジア医学の なかの日本②(坪内隆彦)

24面 アルテミオ・リカルテ 生誕百五十年記念祭開催報告

西本省三と忠臣・鄭孝胥

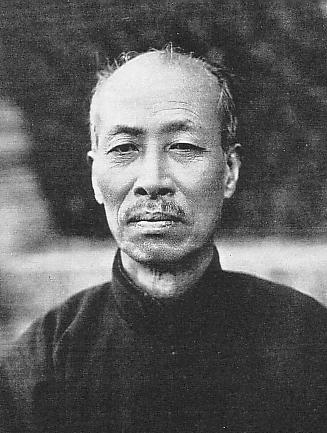

戦前の興亜論を再考する上で、孫文支持派と一線を画した清朝復辟論者の存在に注目する必要がある。その中心人物の一人が西本省三である。

戦前の興亜論を再考する上で、孫文支持派と一線を画した清朝復辟論者の存在に注目する必要がある。その中心人物の一人が西本省三である。

明治10(1877)年に熊本県菊池郡瀬田村で生まれた西本は、中学済々黌(現在の熊本県立済々黌高等学校)卒業後、東亜同文書院で教鞭をとった。

西本は、清朝遺臣の鄭孝胥と交流するとともに、同じく清朝遺臣の沈子培に師事し、清朝復辟論を唱えていた。辛亥革命後の大正2(1913)年には、鄭孝胥、宗方小太郎、島田数雄、佐原篤助らと上海に春申社を設立し、『上海』を創刊する。西本は同紙上で、清朝復辟を唱え、孫文の思想を「欧米直訳思想」と批判していた。昭和2(1927)年夏に西本は病のために郷里熊本に帰国、再び上海の地を踏むことなく翌28年5月に死去した。

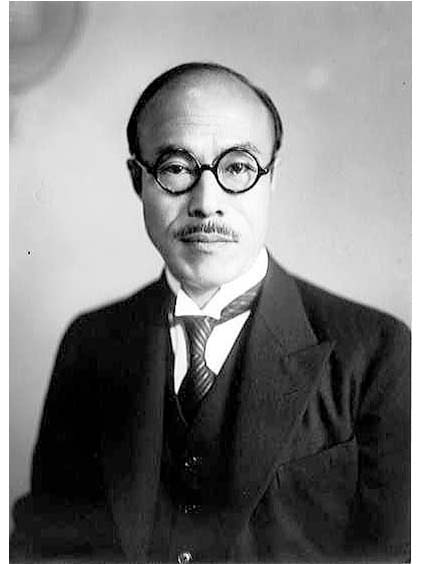

一方、鄭孝胥は溥儀の忠臣として人生を全うした。1912年に溥儀は退位宣言をし、1924年には紫禁城を退去したが、鄭孝胥は忠臣として付き従った。鄭孝胥は1932年、満州国建国に伴い、初代国務院総理に就任した。

*写真は鄭孝胥

「日支提携の先鋒たらしめん」馬場鍬太郎(東亜同文書院第18期旅行記念誌序文、大正10年5月)

東亜同文書院生の卒業旅行とはいかなるものであったのか。彼らに期待されていたものは何だったのか。藤田佳久『東亜同文書院 中国大調査旅行の研究』(大明堂、2000年4月)には、書院教授・馬場鍬太郎が第18期旅行記念誌(大正10年5月)に寄せた序文が引かれている。

東亜同文書院生の卒業旅行とはいかなるものであったのか。彼らに期待されていたものは何だったのか。藤田佳久『東亜同文書院 中国大調査旅行の研究』(大明堂、2000年4月)には、書院教授・馬場鍬太郎が第18期旅行記念誌(大正10年5月)に寄せた序文が引かれている。

〈凡そ生を人生に享くる者其時と所を問はず人類文化発展の大業に参し、身に応じ、分に従ひて努力するの覚悟あるを要す。吾人が支那大陸の開発経営に資するに当たりても亦文明の潮流時勢の要求に順ひ、物質的及精神的両文化の円満なる発達を期待せざるべからず。然るに我が邦人の真に支那を解するもの極めて少なく、支那と言へば直ちに荒寥たる僻陬を連想し、或は一獲遺利を拾ふに適すと思意する者比々皆然り、之れ固より、不究者自身の罪たりと雖も一は亦我邦に於ける調査研究基幹の寂寞たりしに帰せずんばあらず。

惟ふに支那に関する邦人の研究は日支両国の関係上頗る古くより行はれ、殊に近時に至りて著しき高潮を呈し学者、政治家、実業家等職業階級を通じ相競ひて之が研究に遅れざらん事を勉むるに至れり、然れども其範囲未だ漢籍の外に出です、或は西人著書の抄訳により、その糟糠を甜むるに止まる。

千言満語口に日支親善を唱へ、唇歯輔車、日支共存を論ずるも其実の挙がらざる寧ろ当然なるべく、今や更に具体的日支親善案の論議を見るに至れり。

然るに支那研究の道程如何、固より一言にして尽し得ずと雖も親しく風俗、習慣、物情、民意の機微を究め人心の趨帰を察し支那は謎題なりとして不究の罪を糊塗せんとする従来の弊習を打破するにありて其第一着手としては須らく先ず地理の研究に起り、親しく其地の視察調査に志を要す。

松陰先生の所謂「地を離れて人なく、人を離れて事なし、人事を論ぜんと欲せば先ず地理を審かにせざるべからず」所以爰に存す、我が東亜同文書院夙に見る所あり、毎夏上級学生を十数班に分ちて禹城の南北を周游せしめ、親しく地理、人情、習俗の機微を究めて日支提携の先鋒たらしめんとし、よく支那事情研究の資料を蒐集して剰す所なし。

昨夏第十八期生を分つこと二十、三伏の溽熱を冒し、足跡本部十八省に遍ねく更に内蒙、東三省に及ぶ、昿漠険阻の地を過ぎ、艱苦欠乏の厄に耐へ、長途或は魂を驢騾の孤鞍に驚かし夜半夢を木舟の中に破り、旅宿孤燈の下に視察を随記し帰来編して紀行成る。

予書院に職を奉じ旅行計画の任にあること年あり毎夏各地を巡游するに当り親しく各班辛苦の実況を目撃し私かに感激の意に不堪、聊か感想を舒べて序に代ふ〉

東亜同文書院卒業生と主体的外交思潮

GHQによる占領、東西冷戦勃発を経て、わが国が対米追従外交を強めていく中で、主体的な外交や貿易を模索する思潮は辛うじて継続していた。

それを支えた一因が、戦前派の指導者の存在だったが、東亜同文書院卒業生の活躍も無関係とは思えない。代表的な東亜同文書院卒業生を分野別に挙げる。

マスコミ

田中香苗(毎日新聞社長)

山西由之(東京放送社長)

長岡村大(テレビ高知社長)

伊藤喜久蔵(東京新聞論説委員)

大西斎(東京朝日新聞論説委員室主幹)

続きを読む 東亜同文書院卒業生と主体的外交思潮

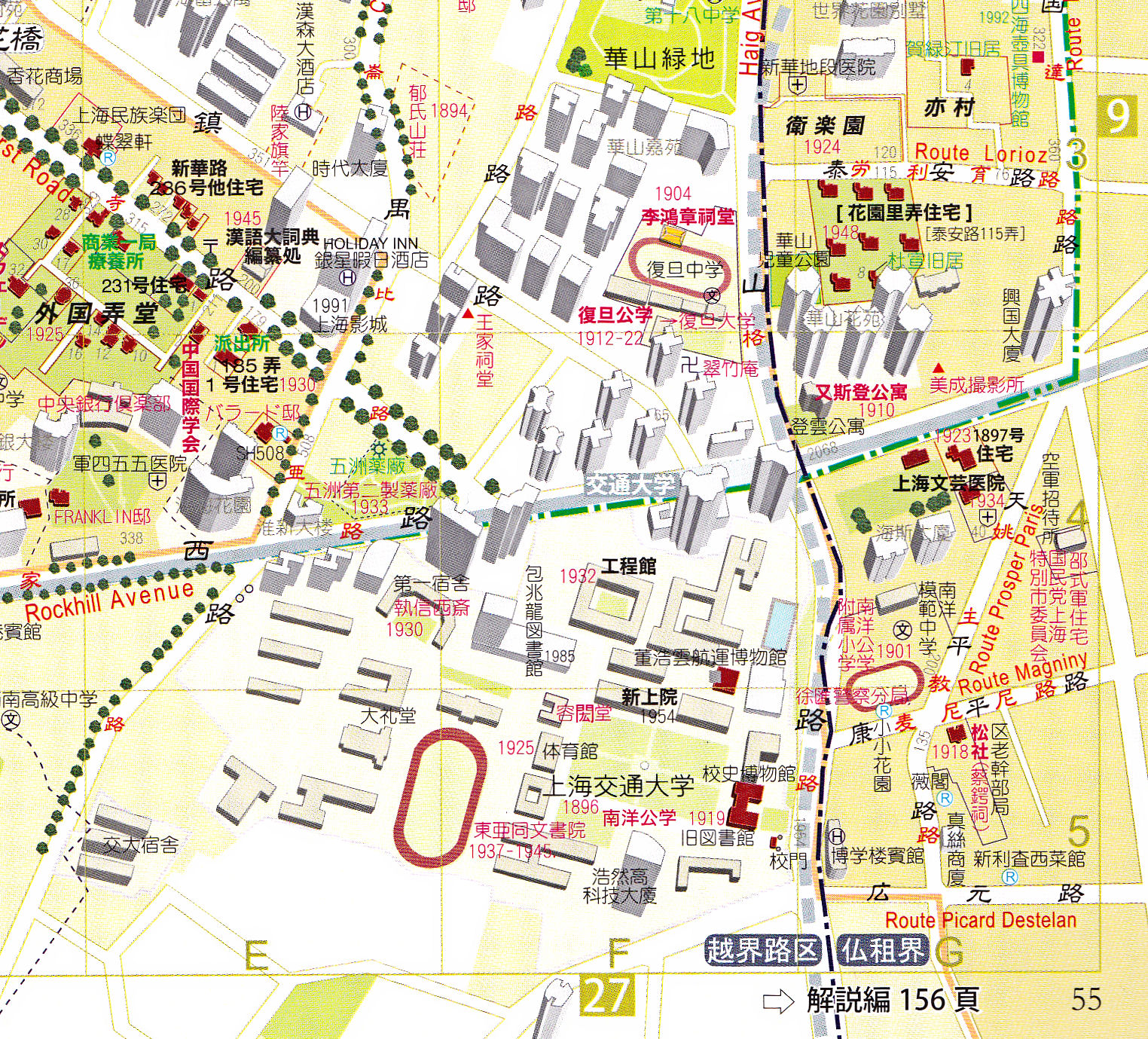

「興亜の歴史を上海に見つける」①─『上海歴史ガイドマップ』

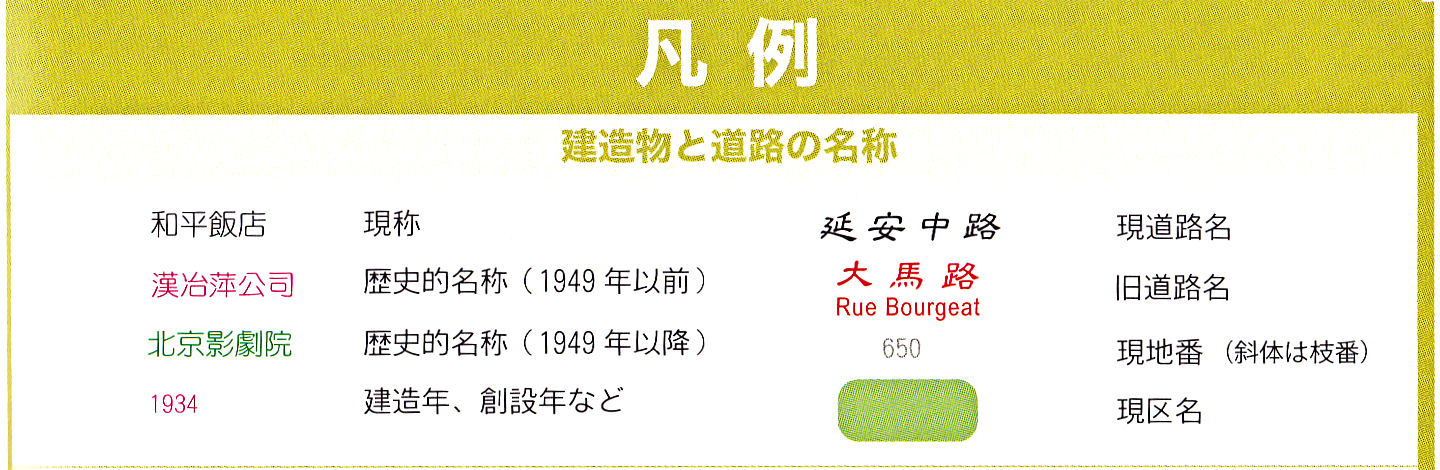

「興亜の歴史を上海に見つける」。そんな願望に応えてくれる本を、ようやく発見した。首都大学東京教授の木之内誠氏が著した『上海歴史ガイドマップ 増補改訂版』(大修館書店、2011年12月)だ。

「BOOKデータベース」には、〈上海の主要街区の過去と現在を地図に表した「地図編」と、歴史的建築や観光スポットなどの名所旧跡等、823項目を解説した「解説編」で構成される〉と書かれている。

まずは、東亜同文書院の場所を確認した。

地図編26「新華路」の交通大学駅南に「東亜同文書院 1937-1945」と表記されている。

現名は黒、歴史的名称(1949年以前)は赤、歴史的名称(1949年以降)は緑で書かれているのだ。

アジア主義の理想を再考するために①

近衛篤麿─東亜同文書院に込めた中国保全の志

文麿に引き継がれた興亜思想

「……帝国の冀求する所は、東亜永遠の安定を確保すべき新秩序の建設に在り。……この新秩序の建設は日満支三国相携へ、政治、経済、文化等各般に亘り互助連環の関係を樹立するを以て根幹とし、東亜に於ける国際正義の確立、共同防共の達成、新文化の創造、経済結合の実現を期するにあり。是れ実に東亜を安定し、世界の進運に寄与する所以なり。……惟ふに東亜に於ける新秩序の建設は、我が肇国の精神に渕源し、これを完成するは、現代日本国民に課せられたる光栄ある責務なり」

「……帝国の冀求する所は、東亜永遠の安定を確保すべき新秩序の建設に在り。……この新秩序の建設は日満支三国相携へ、政治、経済、文化等各般に亘り互助連環の関係を樹立するを以て根幹とし、東亜に於ける国際正義の確立、共同防共の達成、新文化の創造、経済結合の実現を期するにあり。是れ実に東亜を安定し、世界の進運に寄与する所以なり。……惟ふに東亜に於ける新秩序の建設は、我が肇国の精神に渕源し、これを完成するは、現代日本国民に課せられたる光栄ある責務なり」

昭和十三年十一月三日、近衛文麿首相の東亜新秩序声明に国民は沸き立った。頭山満はこの声明を誰よりも感慨深く聞き、文麿の父篤麿が亡くなった日のことを思い起こしていたことだろう。東亜新秩序声明を書いたのは、大正四年に東亜同文書院に入学し、篤麿の盟友、根津一院長に可愛がられた中山優である。

興亜陣営の強い期待を背負いながら、篤麿が四十歳の若さで亡くなったのは、明治三十七年一月二日のことであった。当時頭山は四十八歳、文麿は十二歳、弟の秀麿は五歳だった。

『近衛篤麿』を著した山本茂樹氏は、「篤麿が存命で強力なリーダーシップを発揮した場合、支那保全論から一歩進んで、アジアの解放とアジア諸民族の結束を意味するアジア主義を新たな国家目標として設定できた可能性もあった。それというのも……篤麿こそは、数あるアジア主義者の中でも、強力な指導力と日本の朝野のアジア主義者たちを糾合出来る求心力を十分に持つほとんど唯一の存在であり、しかも天皇に最も近い立場にあって、将来の首相候補として真っ先に挙げられ、欧米だけでなくアジアの国々での知名度も高かったからである」と書いている。だからこそ、地方の抜け目のない金持ちたちは、篤麿がいずれ首相になる人物だと見込んで、彼に多額の献金をしていた。ところが、どういうわけか篤麿は受け取った献金に対して必ず借用証書を出し、個人の借金にしていた。これが祟った。 続きを読む 近衛篤麿─東亜同文書院に込めた中国保全の志

大倉邦彦と東亜同文書院

大倉邦彦が県立佐賀中学校在学中の明治三十四年十月、上海の東亜同文書院の院長・根津一が来校して講演、清国情勢と我が国の政策について述べた。根津は、荒尾精の盟友として活躍した興亜思想の先駆者である。

大倉邦彦が県立佐賀中学校在学中の明治三十四年十月、上海の東亜同文書院の院長・根津一が来校して講演、清国情勢と我が国の政策について述べた。根津は、荒尾精の盟友として活躍した興亜思想の先駆者である。

邦彦はこの根津の講演を聞き、興亜の志を抱き、東亜同文書院に進学することを決意する。

ところが、母ヱツは「そんな遠いところに行かなくても」と、泣いて引き留めようとした。邦彦は、「単に東京の名に憧れて都の学校に入って職にありつくよりも、シナへ行って今に総督の顧問になる方が私に適っています」と母を説得、明治三十六年九月上海に赴き、東亜同文書院商務科に進んだのだった。

上海での体験は、若き邦彦に強い影響を与えた。晩年の邦彦と交流した、平泉澄門下の村尾次郎は、邦彦が上海などで目撃した光景について、次のように書いている。

「上海あるいは天津におります時分に、大倉邦彦は非常に深い悩みに閉ざされていたのです。当時の清国は列強の侵食するところとなっており、上海も天津も、大きな港は列強の利権の場所となっていました。(中略)大倉邦彦青年が散歩しながらつくづくと思ったのは、公園の入口に『犬と支那人は入るべからず』と書いてある、何と情けないことだ、自分の国の人間が犬以下に扱われるという清国の窮状、それはアジア全体の窮状であると思われました」(村尾次郎「創立者大倉邦彦の人と思想」『大倉邦彦と精神文化研究所』平成十四年、三十九頁)。