東亜同文書院第26期生(昭和5年)若宮二郎、大久保英久、宮澤敝七と祖父川瀬徳男の4名が残した旅行記「白樺の口吻」には、奉天の西田病院と並んで、盛京時報社が「真の日支親善の実行者」であると書かれている。

東亜同文書院第26期生(昭和5年)若宮二郎、大久保英久、宮澤敝七と祖父川瀬徳男の4名が残した旅行記「白樺の口吻」には、奉天の西田病院と並んで、盛京時報社が「真の日支親善の実行者」であると書かれている。

まず、盛京時報社について基本的なことを確認しておきたい。『盛京時報』は、1906年10月18日、満州初の日本人経営漢字新聞として創刊された。以来、1945年までの38年間にわたって、多くの報道・社説・文芸作品などを発表した。

同紙刊行を主導したのは、北京で漢字新聞『順天時報』を経営していた中島真雄である。創刊時主要メンバーには、中島のほかに、主筆稲垣伸太郎、営業担当の一宮房太郎、染谷宝蔵、編集担当の佐藤善雄がいた。

中島は、日本奉天総領事萩原守一から資金提供を受けるとともに、奉天の清政府官員と交渉して、記者の採用、職員の募集などの支援を得ている。奉天民政使張元奇、奉天交渉局長陶大均など満州の清政府有力者からも協力を得た。

華京碩氏によると、1915年に中島真雄の支援金着服疑惑が発生し、警告処分を受けて以降、『盛京時報』の紙面に外務省の主張に反する記事が出るようになった。

1926年には、東亜同文書院で教鞭をとっていた佐原篤介が社長に就任し、時事問題を論じ、言論界で重要な役割を果たすようになる。

「西洋近代への抵抗」カテゴリーアーカイブ

対米自立阻止のために流れるCIAマネー

2009年6月の鳩山由紀夫政権誕生に狼狽し、安倍政権によって日本を一気に親米に巻き戻そうとしているアメリカは、かつて1956年12月の石橋湛山政権誕生に狼狽し、岸信介政権によって日本を一気に親米に巻き戻した。

対米自立勢力の台頭を防ぐことが、一貫して米国の対日政策の最重要課題である。

対米自立勢力の台頭を防ぐことが、一貫して米国の対日政策の最重要課題である。

日本の主権回復を控えて、米国が最も懸念していたことは、日本の民族派勢力が対米自立路線を強めることだった。1949年に採択されたアメリカ国家安全保障会議(NSC)文書48-1は、「極右勢力は長期的にみてアメリカの利益にならない」と明記していた。

GHQ参謀第2部(G2)のチャールズ・ウィロビー少将が組織したキャノン機関の工作目的も、日本の政治家、右翼が対米自立の方向に進むことを阻止することにあった。活発な工作が展開されたにもかかわらず、対米自立志向は続いていた。

1956年12月首相に就いた石橋湛山は、「アメリカのいうことをハイハイきいていることは、日米両国のためによくない。アメリカと提携するが、向米一辺倒になることではない」とはっきりと語った。これに対して、在ワシントン・イギリス大使館のド・ラメア公使は、イギリス外務省極東部への秘密報告書(1956年12月31日付)で、次のように書いている。 続きを読む 対米自立阻止のために流れるCIAマネー

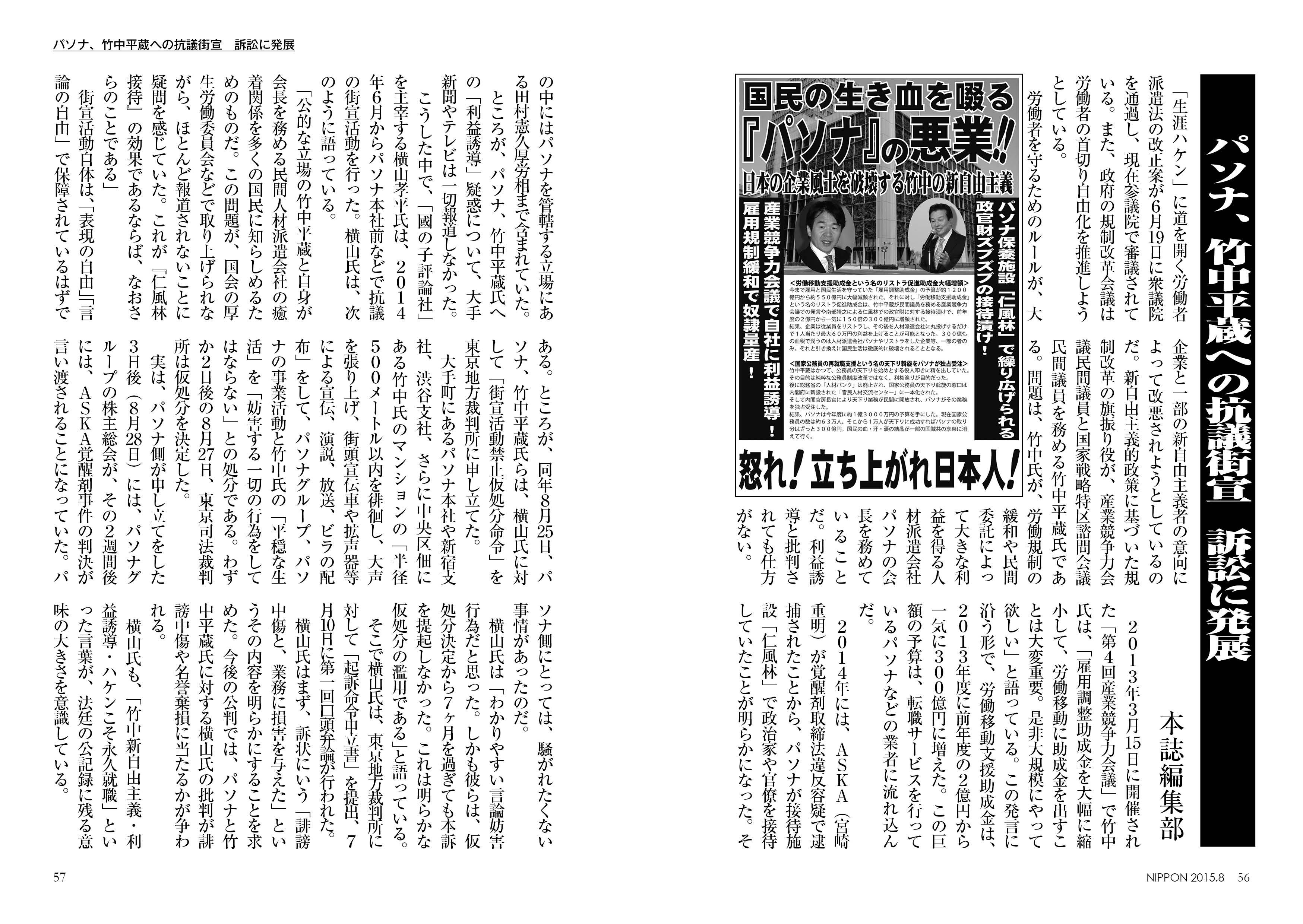

「パソナ、竹中平蔵への抗議街宣 訴訟に発展」

これまで竹中平蔵氏は産業競争力会議で労働移動支援助成金の増加を唱えるなど、自らが会長を務める人材派遣会社パソナの利益拡大になる発言をしてきた。

これまで竹中平蔵氏は産業競争力会議で労働移動支援助成金の増加を唱えるなど、自らが会長を務める人材派遣会社パソナの利益拡大になる発言をしてきた。

ところが、この利益誘導疑惑について、大手新聞やテレビは一切報道しなかった。こうした中で、「國の子評論社」を主宰する横山孝平氏はパソナ本社前などで抗議の街宣活動を行った。ところが、パソナ側は「街宣活動禁止仮処分命令」を東京地裁に申し立て、7月10月第一回口頭弁論が行われた。今後法廷では、竹中平蔵氏に対する批判が誹謗中傷や名誉棄損に当たるのかが争われる。この問題について、『月刊日本』8月号に「パソナ、竹中平蔵への抗議街宣 訴訟に発展」を掲載した。

東アジア共同体とジョセフ・ナイの恫喝

東アジア共同体はアメリカによる圧力でつぶされたのか。『「対米従属」という宿痾』(飛鳥新社)において、鳩山由紀夫氏は「…日本も東アジア全体の共同体を構想することが大事だというメッセージを出させていただきました。このことによって、米国の一部の政府関係の方々が、鳩山はアジアから米国を外すつもりなのではないかと、ある意味では勘ぐった発想で、警戒感を強めたのではないかと思います」と語っている。

東アジア共同体はアメリカによる圧力でつぶされたのか。『「対米従属」という宿痾』(飛鳥新社)において、鳩山由紀夫氏は「…日本も東アジア全体の共同体を構想することが大事だというメッセージを出させていただきました。このことによって、米国の一部の政府関係の方々が、鳩山はアジアから米国を外すつもりなのではないかと、ある意味では勘ぐった発想で、警戒感を強めたのではないかと思います」と語っている。

これに応じて、孫崎享氏はジョセフ・ナイが『日米同盟 vs 中国・北朝鮮』(文春新書)の中で、「もしも米国抜きで、日・中が東アジアを動かしますよ、ということになれば大変なことになりますよ」と書いていることについて、次のように語った。

「ジョセフ・ナイは基本的には学者ですから、普通はそんなヤクザまがいのセリフを言うわけがないのですが、そこまで言ったということは、米国内で、鳩山の東アジア共同体構想は米国外しを意図しており許せない、という批判がすでに出ていたのだろうなあと思います」

対米追従是正のための改革「東アジア共同体構想と年次改革要望書の見直し」

小泉俊明衆議院議員は、『ビジネスジャーナル』(平成24年10月26日)に掲載されたインタビュー記事「民主党は、年次改革要望書廃止に反発したアメリカに潰された!? 」の中で、次のように語っている。

〈――今回の新書は『民主党大崩壊!』という過激なタイトルで、民主党が崩壊した内幕を語っていますが、その崩壊は鳩山由紀夫政権の改革がきっかけだったとは驚きです。

小泉俊明氏(以下、小泉) マスコミ報道では、鳩山政権は沖縄・普天間基地移設問題の迷走の末に総辞職したようになっていますが、実際には、鳩山政権のいくつかの意欲的な改革によって米国側が反発し、総辞職するように仕向けたのです。マスコミ的には評価されていませんが、米国との関係の上では、既存の政治を見直した大きな改革が2点あります。東アジア共同体構想と年次改革要望書の見直しです。 続きを読む 対米追従是正のための改革「東アジア共同体構想と年次改革要望書の見直し」

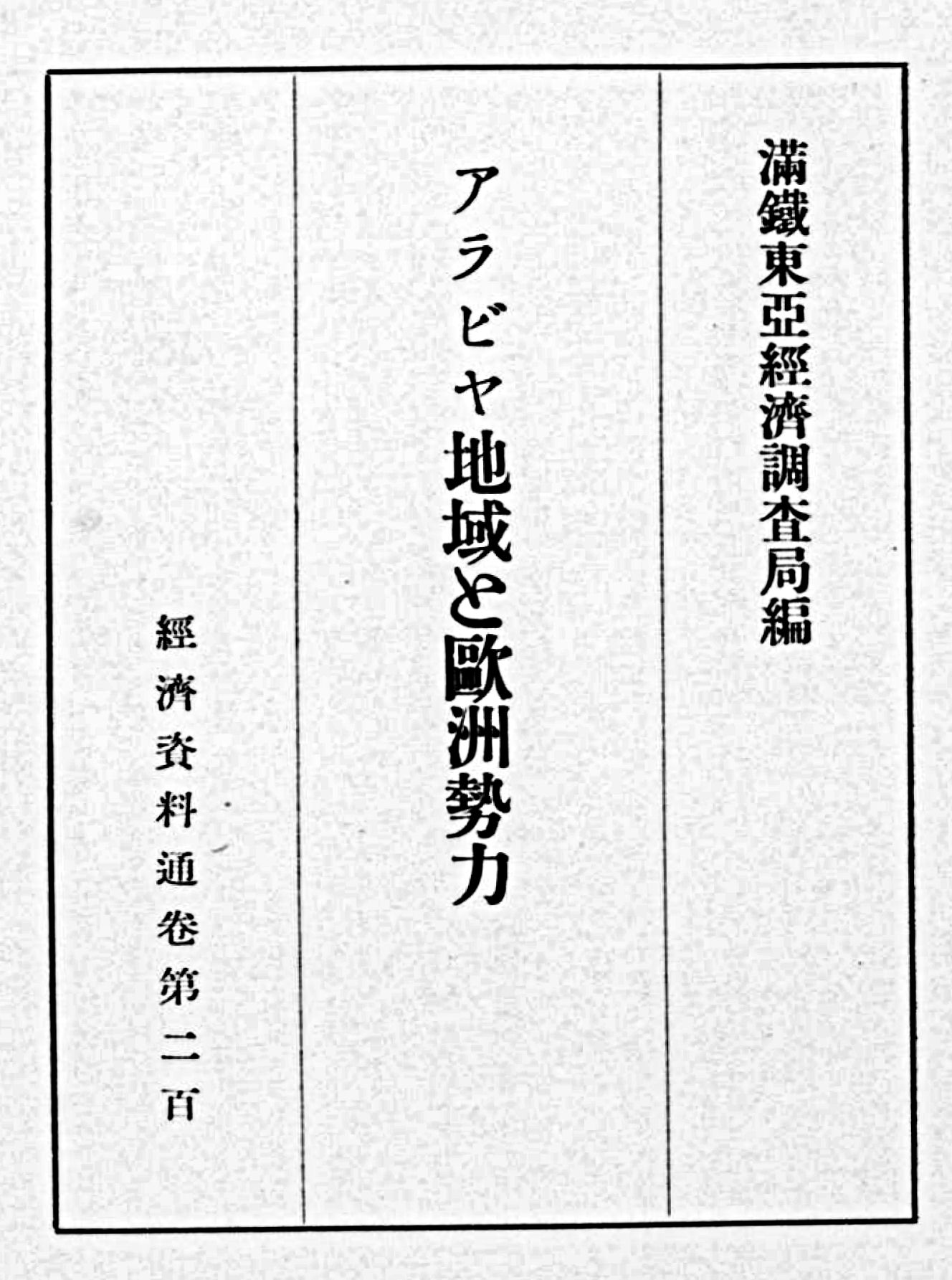

サイクス・ピコ協定の本質─南満洲鉄道東亜経済調査局『アラビヤ地域と欧洲勢力』

1941年に南満洲鉄道東亜経済調査局がまとめた『アラビヤ地域と欧洲勢力』は次のように指摘していた。

1941年に南満洲鉄道東亜経済調査局がまとめた『アラビヤ地域と欧洲勢力』は次のように指摘していた。

「サイクス・ピコー協定が実現するとすれば、アラビヤ人の立場からは、第一に民族運動の眼目とする統一事業と全然反対の現象を生じ、アラビヤ地域はいくつかの障壁によつて仕切られる事となる。第二に、この協定に於いて英仏二国がアラビヤ人の国家の成立を認めんとする地帯は人口稀薄、土地磽确、甚しきは砂漠地帯であつて、文化の程度も一般に低いのである。之に反してシリヤの北部海岸地帯、イラークの平原地帯の如く物資豊富にして、彼等の文化の最も進んだ地方は、それぞれ、英仏二国が其の任意なる支配を行はんとするのであつて、此はアラビヤ人側から見れば最も本末転倒の処置としなければならぬものであつた。即ち成年者を小学校に入れ、幼童を社会の第一線に立たしめるのと同様であるとするのである。第三にアラビヤ人の最も痛憤するのは英国の信義を欠く振舞であつた。フサインの如き、かゝる協定の結ばれつゝあることを全然知らされて居なかつた。啻に知らされなかつたのみでなく、若し暴露したならば、彼が直ちに英国との盟約を破棄すべき事を恐れて故意に隠蔽されてあつた」

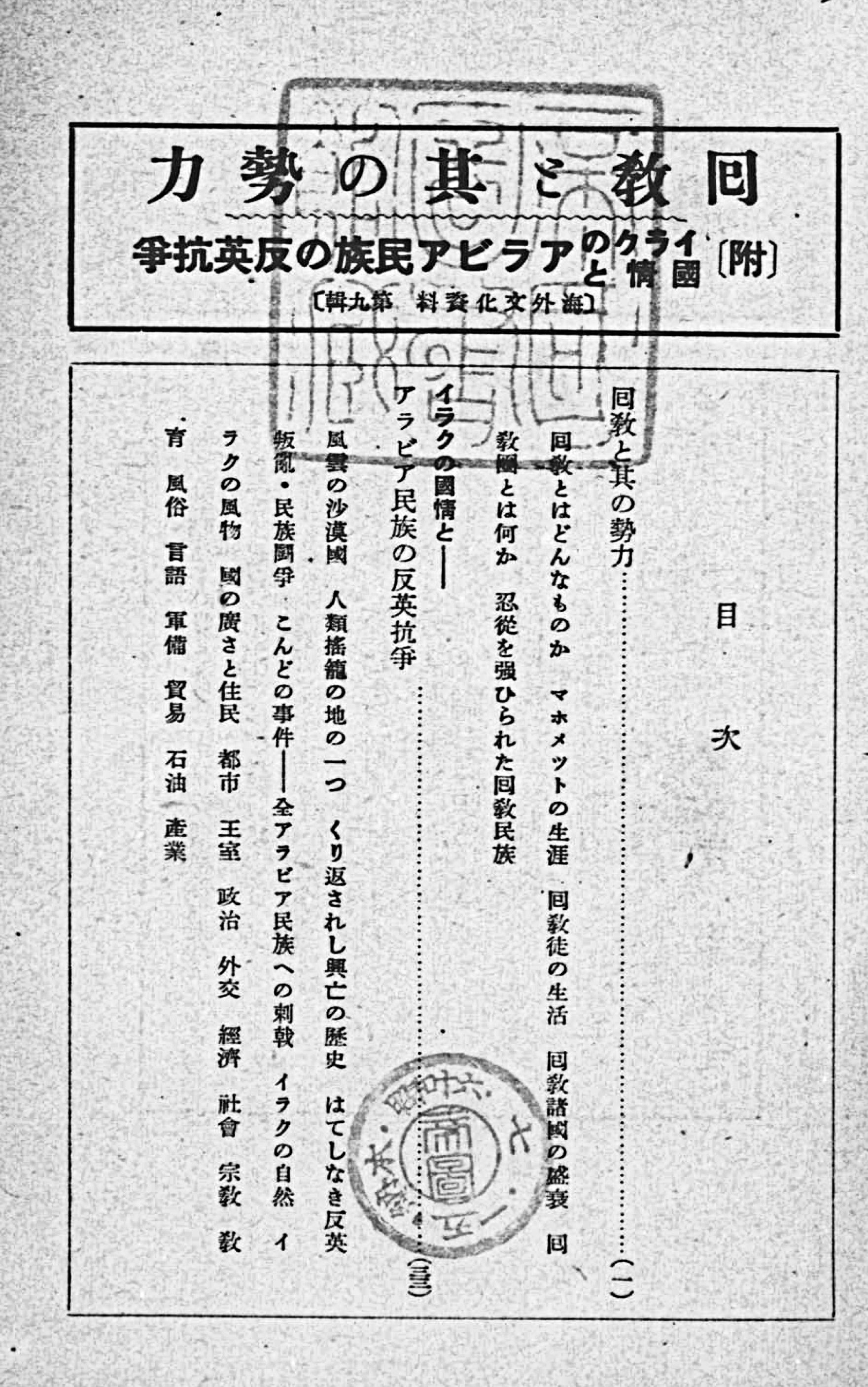

中東を支配しようとする欧米の野望─日本文化中央聯盟『回教と其の勢力』

欧米の中東支配の野望は、戦前から一貫している。イスラーム世界の諸勢力を離間させる分断統治(ディバイド・アンド・ルール)という手法も変ってはいない。

我々日本人はそのことを認識してきたはずである。例えば、昭和16年に日本文化中央聯盟がまとめた『回教と其の勢力 : 附・イラクの国情とアラビア民族の反英抗争』は、イギリスの対イスラーム世界の本質をズバリ衝いている。(以下引用、やや長文。仮名遣いを改めた)

「イラクは……オスマン・トルコ帝国の一州として長い間その覊絆(きはん)の下に苦しんで来たのであったが、前大戦の勃発と共に、たちまちにイギリスに占領されてしまったのである。それはイギリスがこの地方の豊富な石油資源に目をつけたことともう一つ、インドに対する陸上通路の確保という二つの目的からである。かくて英軍に占領せられたこの地方は、以来全くその支配下に置かれることとなったのであったが、これに対して、大戦中英軍と協力してトルコ勢力を駆逐したアラビア人達の間には、だんだんに不満が起って来た。彼等はいづれも民族的独立を叫んで止まなかったが、1920年4月に、国際連盟の最高会議に於て、この地方に対するイギリスの委任統治が決定するや、今までの忿懣が一時に爆発して各地に反英運動が勃発するに至ったのである。 続きを読む 中東を支配しようとする欧米の野望─日本文化中央聯盟『回教と其の勢力』

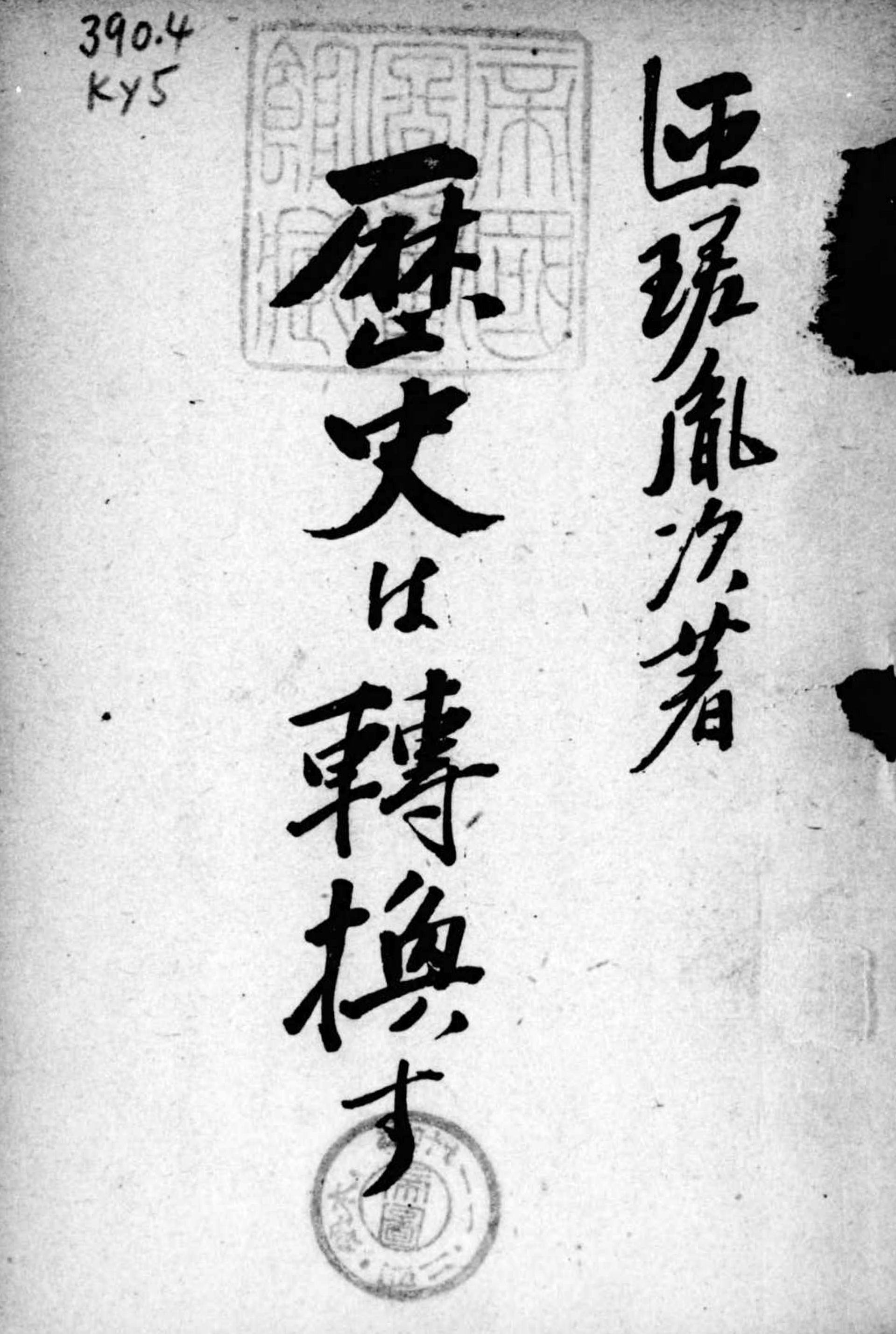

イスラム世界独立に共感していた日本人─匝瑳胤次『歴史は転換す』

戦前、イギリスなどの列強支配に喘いでいたイスラム世界では、独立の機運が盛り上がっていた。その時、多くの日本人が独立回復を目指すイスラム世界に対する共感を抱いていた。例えば、海軍少将を務めた匝瑳胤次は昭和17年に著した『歴史は転換す』で「回教民族の反英抗争」の一節を割き、次のように書いていた。

戦前、イギリスなどの列強支配に喘いでいたイスラム世界では、独立の機運が盛り上がっていた。その時、多くの日本人が独立回復を目指すイスラム世界に対する共感を抱いていた。例えば、海軍少将を務めた匝瑳胤次は昭和17年に著した『歴史は転換す』で「回教民族の反英抗争」の一節を割き、次のように書いていた。

〈ドイツのバルカン電撃戦の成功につれて、アラビヤ半島の一角イラクに反英抗争の烽火が掲げられた。

イラクは世界大戦後イギリスのお手盛りによつて成立した王国ではあるが、曾ては英国の三C政策(カルカツタ─カイロ─ケープタウンを繋ぐ印度保障政策)とドイツの三B政策(ベルリン─ビザンチン─バグダツドを連ねてぺルシヤ湾進出への世界政策)とが鎬を削つたところであつた。即ち英国が一八三四年トルコからユーフラチス河の航行権を獲得すると、ドイツはトルコを動かしてバグダツド鉄道の布設権を獲、コニヤ(トルコの中部都市)からバグダツドを経てバスラ(南端ペルシヤ湾に臨んた都市)に至る約二千四百粁の鉄道布設に着手した。これには英国も一大恐慌を起したが、世界大戦が起るや、英国は印度より兵を進めて遂にトルコと共にバグダツドを占領したのである。

イラクの住民たるアラビヤ人は、此の機会にトルコの露絆を脱せんとして独立運動を起し、一九二〇年八月セーブル条約で、国際聯盟保護下に一独立国となつたのであるが実質的には英国の委任統治領であつた。 続きを読む イスラム世界独立に共感していた日本人─匝瑳胤次『歴史は転換す』

建武中興失敗の真相─平泉澄先生『建武中興の本義』

建武の新政は、いまどのように教えられているのか。山川出版社の『詳細日本史B』(平成26年3月発行)には、次のように書かれている。

建武の新政は、いまどのように教えられているのか。山川出版社の『詳細日本史B』(平成26年3月発行)には、次のように書かれている。

「後醍醐天皇はただちに京都に帰り、光厳天皇を廃して新しい政治を始めた。翌1334(建武元)年、年号を建武と改めたので、天皇のこの政治を建武の新政という。……天皇中心の新政策は、それまでの武士の社会につくられていた慣習を無視していたため、多くの武士の不満と抵抗を引きおこした。また、にわかづくりの政治機構と内部の複雑な人間的対立は政務の停滞や社会の混乱をまねいて、人びとの信頼を急速に失っていった。このような形勢をみて、ひそかに幕府の再建をめざしていた足利尊氏は、1935(建武2)年……新政権に反旗をひるがえした」

果たして、このような説明は妥当といえるだろうか。平泉澄先生は、『建武中興の本義』(至文堂、昭和九年)において、建武中興失敗の過程を論じた上で、次のように結論づけた。

「是に於いて建武中興失敗の原因は明瞭となつた。即ちそれは天下の人心多く義を忘れて利を求むるが故に、朝廷正義の御政にあきたらず、功利の奸雄足利高氏誘ふに利を以てするに及び、翕然としてその旗下に馳せ参じ、其等の逆徒滔々として天下に充満するに及び、中興の大業遂に失敗に終つたのである。こゝに我等は、この失敗の原因を、恐れ多くも朝廷の御失政、殊には後醍醐天皇の御失徳に帰し奉つた従来の俗流を、大地に一擲しなければならぬ。否、我等の先祖の、或は誘はれて足利につき、或は義を守りたにしても力乏しくして、遂に大業を翼賛し奉る能はざりしのみならず、却つて聖業を誹謗し奉る事六百年の長きに旦つた罪を懺悔し、陳謝し奉らねばならぬ。建武中興の歴史は、まことに懺悔の涙を以て読まるべきである。しかも懺悔の涙を以て読むといふを以て、単なる追想懐古と誤解することなかれ。建武の昔の問題は、実にまた昭和の今の問題である。見よ、義利の戦、今如何。歴史を無視して、己の由つて来る所を忘れ、精神的放浪の旅、往いて帰る所を知らず、國體を閑却し、大義に昧く、奸猾利を求め、倨傲利に驕る、これ何人であるか。滔々たる世の大勢に抗して正道を求め、真の日本人としで己の分をわきまへ、一意至尊を奉戴してその鴻恩に報い奉り、死して大義を守らんとする、果して何人であるか。問題はこゝに、六百年前の昔より、六百年後の今日に、急転直下し来る」

いま改めて建武中興失敗の原因を考え直す必要がある。そして、「天下の人心多く義を忘れて利を求むる」という言葉に照らして、明治維新の理想が貫徹されず、再び昭和維新運動が起こった理由、さらには今日に至るまでの保守派の堕落の理由についても考える必要があるのではないか。

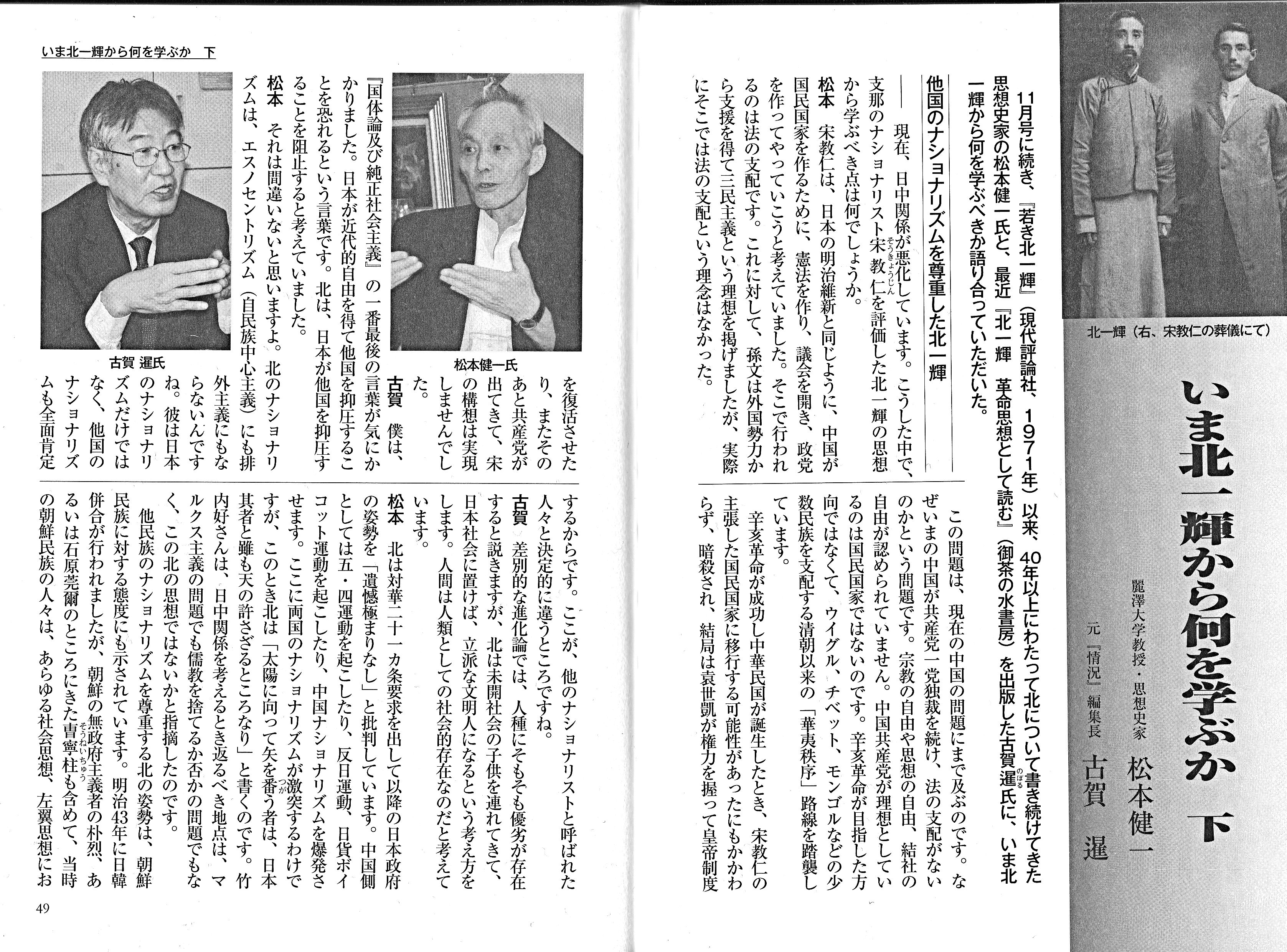

松本健一先生の御冥福をお祈りします

松本健一先生が平成26年11月27日に亡くなった。残念でならない。

松本健一先生が平成26年11月27日に亡くなった。残念でならない。

『月刊日本』(12月号)掲載の「いま北一輝から何を学ぶか 下」(古賀暹氏との対談)が最後となってしまうとは……。

この対談は9月下旬にやっていただいた。そのとき、げっそり痩せられていたので、体調についてお伺いしたところ、「潰瘍を切ったばかりでまだ調子が悪い。外では食事ができない」と仰っていた。それでも、古賀氏と約3時間にわたって気迫に満ちた対談を展開していただいた。

『月刊日本』では10月号から新連載「天下に求めて足らざれば、古人に求めよ」もスタートしていただいた。ところが10月末に、「まだ体力が回復していないので12月号(11月10日締め切り)は休ませていただきたい」とのご連絡を頂戴していた。亡くなる一週間前に「体調はいかがでしょうか」と手紙を書かせていただいた。お返事がないので、お電話しようと思った矢先に訃報が飛び込んできた。ショックだった。

もう30年ほど前、自分が学生の頃から、松本先生の『若き北一輝』『出口王仁三郎』『大川周明』などを読んで、アジア主義や近代史に目を開かせていただいた。心よりご冥福をお祈りします。

続きを読む 松本健一先生の御冥福をお祈りします