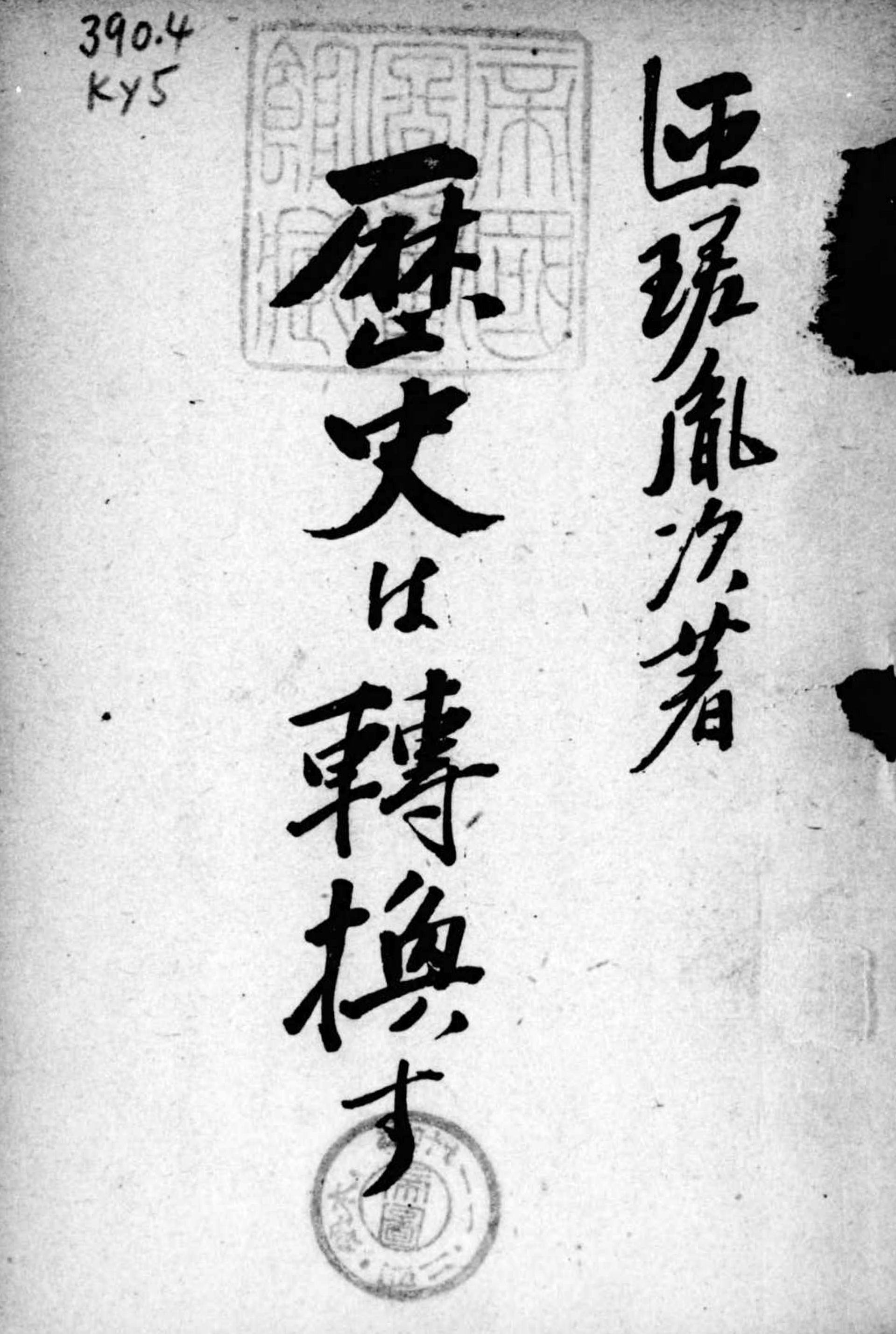

戦前、イギリスなどの列強支配に喘いでいたイスラム世界では、独立の機運が盛り上がっていた。その時、多くの日本人が独立回復を目指すイスラム世界に対する共感を抱いていた。例えば、海軍少将を務めた匝瑳胤次は昭和17年に著した『歴史は転換す』で「回教民族の反英抗争」の一節を割き、次のように書いていた。

戦前、イギリスなどの列強支配に喘いでいたイスラム世界では、独立の機運が盛り上がっていた。その時、多くの日本人が独立回復を目指すイスラム世界に対する共感を抱いていた。例えば、海軍少将を務めた匝瑳胤次は昭和17年に著した『歴史は転換す』で「回教民族の反英抗争」の一節を割き、次のように書いていた。

〈ドイツのバルカン電撃戦の成功につれて、アラビヤ半島の一角イラクに反英抗争の烽火が掲げられた。

イラクは世界大戦後イギリスのお手盛りによつて成立した王国ではあるが、曾ては英国の三C政策(カルカツタ─カイロ─ケープタウンを繋ぐ印度保障政策)とドイツの三B政策(ベルリン─ビザンチン─バグダツドを連ねてぺルシヤ湾進出への世界政策)とが鎬を削つたところであつた。即ち英国が一八三四年トルコからユーフラチス河の航行権を獲得すると、ドイツはトルコを動かしてバグダツド鉄道の布設権を獲、コニヤ(トルコの中部都市)からバグダツドを経てバスラ(南端ペルシヤ湾に臨んた都市)に至る約二千四百粁の鉄道布設に着手した。これには英国も一大恐慌を起したが、世界大戦が起るや、英国は印度より兵を進めて遂にトルコと共にバグダツドを占領したのである。

イラクの住民たるアラビヤ人は、此の機会にトルコの露絆を脱せんとして独立運動を起し、一九二〇年八月セーブル条約で、国際聯盟保護下に一独立国となつたのであるが実質的には英国の委任統治領であつた。

英国は委任統治権で一方多年の不安を除くことが出来、他方豊富な油田を手中に収めたが、イラク国民の純然たる独立国とならんとする希求の熾烈なるに手を焼き、遂に一九二七年十二月英伊間に独立に関する条約を締結し、一九三二年十月国際聯盟国となつて完全独立を確保したのであつたが、未だ独立の経験浅き国の常として政情の安定を欠き、内閣の更迭は頻繁を極めてゐた。

かくの如く曾ては英独争覇の地であり、其後は英国子飼ひの国であつたイラクが、当時その同盟国たるイギリスに対し第一の砲火を向けたことは、全アラビヤ回教徒の反英抗争の燃ゆるが如き意識に油を注いだものであつた。既にシリヤ、パレスタイン等のアラビヤ人は反英デモを開始し続々イラク救援の行動に出でんとの報が伝へられた。当時既に頽勢顕著なる英国が、従来のアラビヤ人の叛乱の如く容易にこれを鎮圧し得るや否や甚だ疑問とされてゐた。(中略)

近年に於ける回数民族の復興は、将来の国際動向に重大なる影響を及ぼすことは疑を容れない。(中略)既に厳然たる事実に依つて久しく亡国の民としで異種異教の白人下に虚脱の境遇に置かれた回教民族に起死回生の精気を吹込んだことは、民族興亡史上にも重大な意義を齎すものである。

曾て絢爛たるサラセン文化を以て西欧の暗黒を照した回教民族は、今や彼等の脈管に伝はる祖先の血は現に存する宗教的熱狂と相和し、一度び死灰に瀕した彼等民族精神に一道の光明が点ぜられたのである。彼等が貧弱なる現状に甘んぜず、幾多の桎梏を排して白人と対等の位置に立ち、独立自治の生活を全ふせんとする熱望に燃ゆるのは、彼等の民族的自覚を裏書するものであつて、其の独立をかち得た回教国は著々として希望を実行に移しつゝあるのである〉

西部邁氏は、「アメリカなどの国際社会は、イスラム国を過激主義として敵視していますが、彼らは、もともとの状態を破壊したのが、第一次世界大戦後はイギリスであり、第二次大戦後はアメリカだと考えていて、それをもとの状態に復そうとしているのです。そういう意味では、イスラム国誕生はある種の維新なのです」(『月刊日本』平成25年12月号)と語っている。

イスラム国をどう評価するにせよ、戦後イギリスに代わって中東地域で影響力を拡大してきたアメリカに対するイスラム世界の反発が根強いものであることは、間違いない。わが国は、いつまでそのアメリカの政策を支持し続けるのか。