小泉・竹中の新自由主義路線は、「平成の政商」と呼ばれる宮内義彦氏が旗を振り、労働分野にも強引に持ち込まれていった。この流れに終止符を打ったのが、2009年の政権交代であった。同年9月9日、民主党、社会党、国民新党の連立与党は、次のように合意した。

小泉・竹中の新自由主義路線は、「平成の政商」と呼ばれる宮内義彦氏が旗を振り、労働分野にも強引に持ち込まれていった。この流れに終止符を打ったのが、2009年の政権交代であった。同年9月9日、民主党、社会党、国民新党の連立与党は、次のように合意した。

「日雇い派遣」「スポット派遣」の禁止のみならず、「登録型派遣」は原則禁止して安定した雇用とする。製造業派遣も原則的に禁止する。違法派遣の場合の「直接雇用みなし制度」の創設、マージン率の情報公開など、「派遣業法」から「派遣労働者保護法」にあらためる。

だが、ここに来て政商たちは新自由主義路線の本格的復活を目論んでいるように見える。2012年1月、橋下徹氏は宮内義彦氏やソフトバンクの孫正義社長らと会談したという。また、人材派遣パソナの南部靖之社長は橋下氏が大阪府知事選に出馬した際に応援したという(『週刊ポスト』2012年9月7日号)。

橋下氏の「維新八策」には、「雇用政策」として次のように書かれている。

【理念、基本方針】

・民民、官民人材流動化の強化

・徹底した就労支援と解雇規制の緩和を含む労働市場の流動化(衰退産業から成長産業への人材移動を支援)

・ニーズのない雇用を税で無理やり創出しない

・社会保障のバウチャー化を通じた新規事業・雇用の創出(再掲)

・国内サービス産業の拡大(=ボリュームゾーンの雇用拡大)

・正規雇用、非正規雇用の格差是正(=同一労働同一賃金の実現)

・グローバル人材の育成

・外国人人材、女性労働力(→保育政策の充実へ)の活用

橋下氏の登場は小泉路線の再来と期待されているのか。

労働分野における新自由主義路線(効率・競争万能)をめぐる路線対立を、政党間の対立として捉えるべきではない。規制改革会議などを通じて政商たちは常に国の政策を動かそうとしてきたのだ。労働者派遣法を骨抜きにした民主党の変節もまた、そうした視点からとらえると判りやすい。

2006年9月26日の小泉内閣総辞職以来、一部政商による労働法制改悪の流れは転換しつつあった。同年12月13日には、自民党「雇用・生活調査会」の初会合が開かれた。これに関して、後藤田正純衆議院議員は、『週刊エコノミスト』(2007年1月2・9日迎春合併号)で「これまで、労働法制は規制緩和の一点張りだったが、これからは党が責任を持って、規律ある労働市場の創設を働きかけていく」と述べていた。

法政大学教授の五十嵐仁氏は『労働再規制』(ちくま新書)において、自民党「雇用・生活調査会」発足に象徴される動きを、「政の逆襲」の始まりと表現し、さらに「官の逆襲」として厚生労働省の動きについて分析している。 続きを読む 「大御宝」の生活を破壊する労働分野の新自由主義①─「政商とその御用学者」 vs 厚生労働省 →

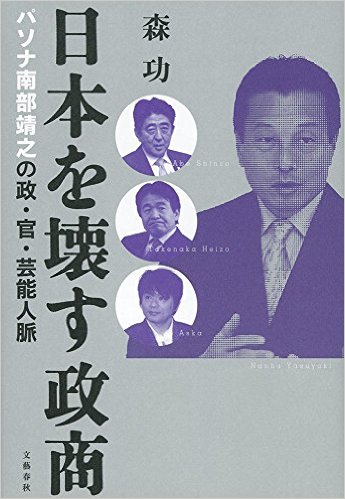

森功著『日本を壊す政商 パソナ南部靖之の政・官・芸能人脈』(文藝春秋、2015年11月11日刊)、税込み価格1620円。

森功著『日本を壊す政商 パソナ南部靖之の政・官・芸能人脈』(文藝春秋、2015年11月11日刊)、税込み価格1620円。