マックス・シェーラーと神話の知

『翼賛国民運動史』(昭和二十九年)には、小泉純一郎元首相の父小泉純也が、昭和十六年一月の衆議院予算委員会で次のように語ったと記録されている。

「革新政策の名の下に赤化思想を日本に植付けんとするコミンテルンの陰謀を十分警戒する必要がある。……後藤(隆之助)局長が多年主宰している昭和研究会は、共産主義的思想との世人の非難の故に、ついに解散のやむなきにいたつたのである。また中には一連の関係者が同志と共に入り、翼賛会の各局部を固めていることは、一種の不安をもたざるを得ない」

この発言には、大政翼賛会をめぐる、財界・資本主義擁護派、国体明徴派、統制経済派(あくまで便宜的な呼び方)の複雑な駆け引きの一端が示されている。日本主義経済学者として注目を集めていた難波田春夫は、この時代にいかなる主張を展開したのだろうか。

難波田春夫は、明治三十九年三月三十一日、兵庫県に生まれた。大阪高校に入学した大正十四年頃から、西田哲学に関心を強めていたという。昭和三年に大阪高校を卒業、東京帝国大学経済学部に入学する。初めて手にした経済学の本が、スウェーデンの経済学者グスタフ・カッセルの『理論経済学』であった。ちょうどその頃、衆議院議員の小寺謙吉の寄附をファンドとした懸賞論文の論題が「グスタフ・カッセルの理論体系について」と発表された。そこで、難波田はどうせ読むのならば、論文を書き、懸賞論文に応募しようと思い立った。彼はカッセルに関わる多数の学術論文を読破し、経済現象の全体を貫くものが市場メカニズムの論理であるという近代経済学のエッセンスを見出したのである。こうして、難波田は三百枚ほどの論文を書き上げ、見事に入選した。

二年生になって早々の昭和四年春、友人に連れられて経済原論担当の教授のところに遊びに行くと、教授は「大学に残って教授への道を歩んではどうか」と難波田を勧誘した。こうして、経済学者としての難波田の人生が始まったのである。

彼は、昭和六年三月に東京帝大を卒業、翌昭和七年に兵役についた。だが、一カ月足らずで病気になり、淡路島の病院で療養するようになる。それまで、彼は理論経済学、特に景気変動の理論を研究していたが、療養中の瞑想を契機として、資本主義経済がどのように動くかよりも、いかに導かれるべきかということが問題だと気づいたのである。

同年六月に除隊となり、八月に助手として大学に戻ると、難波田は「国家と経済」の研究に没頭した。国立大学文科系が西洋思想のヒューマニズムの思想に傾き、我が国独自の思想を阻害する傾向が強まることを憂慮し、文部省が国民精神文化研究所を設立したのは、ちょうどその頃である。むろん、難波田の研究志向は、こうした国家レベルでの思想立て直しの動きと無縁ではなかったろう。 続きを読む 難波田春夫─わが神話に日本経済の本質を捉えた

月別アーカイブ: 2016年5月

内藤湖南─近代の超克を目指した東洋史学の先覚

不幸な少年時代

中国史研究の発展に大きな足跡を残した内藤湖南(虎次郎)は、国家がその学識を必要とする、優れた歴史学者であった。しかし彼は、司馬遷の如く、時の権力に迎合することなく、自らの理想を説き続けた。

内藤湖南は、慶応二(一八六六)年七月十八日に陸奥国毛馬内村(現秋田県鹿角市)で、南部藩士の十湾(調一)と容子の次男として生まれた。

湖南の故郷鹿角には、古学、朱子学、陽明学など先行各派に偏らず、諸説を取捨折衷する折衷学派の系譜を引く「鹿角学」が継承されていた。内藤家は、その中心的存在だった。湖南の父方の祖父内藤天爵、母方の祖父の泉沢履斎はともに、折衷学派の朝川善庵門下となり、その学風を継承した。湖南は、天爵を内藤家の学問の礎を築いただけでなく、それをはじめて実学の方向へ導いた人物として尊敬していたという(J・A・フォーゲル著、井上裕正訳『内藤湖南 ポリティックスとシノロジー』平凡社、平成元年、四十頁)。

一方、湖南の父十湾は、尊皇倒幕派の江帾梧楼から強い影響を受けていた。江帾は、大和の森田節斎や安芸の坂井虎山に師事し、坂井のもとにいた吉田松陰らと交流していた。十湾は、江帾の影響で松陰はもちろん、頼山陽の思想に傾倒するようになっていた。

虎次郎の名も、十湾が吉田松陰(寅次郎)からとったものである。虎次郎は、調一が十和田湖に因んで「十湾」と号したのに倣い、十和田湖の南に生まれたのに因み、自ら「湖南」と号した。

湖南が明治維新を迎えたのは、彼が三歳のときである。維新の際、南部藩は会津藩に味方して官軍に敵対したため、領地を削られ鹿角の士族は没落した。湖南は、その時代を回顧して次のように語っている。

「当時我家の生計は本宅から分けられた極く僅かの田畑の収入を以て立てられて居つたので、非常に貧困であつたけれども、父が学職に奉じて居つたので、どうにか暮らして行けて居つた」(『内藤湖南全集 第二巻』筑摩書房、六百九十九、七百頁。以下「巻」のみを表記)

さらに湖南の不幸は続く。五歳のときに、母容子が三十六歳の若さで病死してしまう。さらに、七歳のときに祖父を、八歳のときには兄文蔵を亡くした。母の死後、食事の世話をしてくれていた八歳年上の姉貞子も嫁いでしまった。母の代わりに来た継母みよは、湖南の世話をしようともせず、極めて冷淡な態度をとった。だが、湖南はみよへの不満を表面に出すことはできなかった。この抑圧のためか、彼はほとんど家ではものを言わぬ陰気な子供となり、青黒くやせた顔にきらきらする三白の目で、上目づかいに人の顔を見るのがくせになってしまった。そのため、周囲からは好かれず、女の子を持つ近所の親たちは、「言うこときかないと、虎さんの嫁コにやるど」といって叱ったという(青江舜二郎『アジアびと・内藤湖南』時事通信社、昭和四十六年、三十九頁)。

続きを読む 内藤湖南─近代の超克を目指した東洋史学の先覚

『崎門学報』第7号(平成28年4月30日)発行

崎門学研究会の『崎門学報』第7号(平成28年4月30日)が発行された。

崎門学研究会の『崎門学報』第7号(平成28年4月30日)が発行された。

今回も「靖献遺言を読む:文天祥」、「時論:核武装論」、「靖献遺言輪読会を終えて」など読み応えのある論稿が載っている。

『神皇正統記』は北条泰時を称賛しているのか?─親房論述の本意

北畠親房は『神皇正統記』において、北条泰時について次のように書いている。

北畠親房は『神皇正統記』において、北条泰時について次のように書いている。

〈大方泰時、心正しく政すなほにして、人を育み、物に憍(おご)らず、公家の御事を思ひ、専ら本所の煩(わずらひ)をとどめしかば、風の前に塵なくして、天下即ち静まりき。かくて年を重ねし事、偏(ひとへ)に泰時が力とぞ申侍るめる。陪臣として久しく権を取る事は、和漢両朝に先例なし。其主たりし頼朝すら二世をば過ぎず。義時いかなる果報にか、計らざる家業を始めて兵馬の権をとれりし、様(ためし)希なる事にや。されども才徳は聞えず、又大名(たいめい)の下に誇る心やありけん、中二年計りぞありし、身まかりしかども、彼の泰時相継ぎて、徳政を先とし、法式を固くす。己が分を計るのみならず、親族ならびにあらゆる武士までも誡めて、高き官位を望む者なかりき。其政次第のままに衰へ終に亡びぬるは、天命の了(をは)る姿なり。七代までたもてるこそ彼が余薫(よくん)なれば、恨む所なしと云ひつべし。およそ保元平治よりこのかたの乱りがはしきに、頼朝と云ふ人もなく、泰時と云ふ者なからましかば、日本国の人民いかが成りなまし。此謂(いはれ)を能く知らぬ人は、故もなく王威の衰へ、武備の勝ちにけると思へるは、誤なり〉

果たしてこれは、親房が泰時を評価したと理解していいのだろうか。平泉澄先生は、『明治の源流』において、次のように述べている。

〈表面から之を読めば、いかにも泰時の人物徳操をほめたたへるやうに見えるであらう。然し正統記は、後醍醐天皇崩御の後、国難重畳の際に、わづか十二歳にして大統をつがせ給うた後村上天皇に、政治の御参考となり、君徳の御教養にお役立て申上げようとして、常陸の小田城に於いて著述して吉野へ御届け申上げた書物である。従ってそれは、一面最もすぐれたる歴史の名著であると共に、他面に於いては朝政訓誡の軌範であって、之を真に理解する為には、文字を表面に於いてのみ読まず、往々裏返しにして吟味する必要がある。

即ち正統記が頼朝や泰時をほめてゐるのは、朝廷に重大なる反省を要求してゐるのである。頼朝が幕府を開いた事を非難する前に、朝廷が武術を怠り、禍乱を鎮定する実力を失った事を歎かねばならぬ。泰時が勝利を得て政権を握った事を恨む前に、君徳四海をおほふ能はず、賊軍に加担する者の多かった事を反省しなければならぬ。是れが親房論述の本意である。それは良い訓誡ではあるが、直接泰時の行動に対する批判では無い〉

大夢館創立50周年 第43回(平成28年度)大夢祭のご案内

合掌 昭和七年五月十五日、三上卓先生ら先達は、昭和維新を目指して蹶起しました。それから八十四年の歳月が流れました。ところが、わが国は真の独立を回復できないまま、内外の危機が深刻化しています。蹶起の二年前、「民族的暗闇を打開し、開顕しうるものは、青年的な情熱以外にはない」との確信に基づき三上先生が佐世保の軍港で作ったのが「青年日本の歌」(昭和維新の歌)です。現在の危機を打開するために、今ほど青年的情熱が求められる時代はないと、私たちは信じております。

維新の精神の発揚を目指し、次の通り第四十三回(平成二十八年度) 大夢祭を開催いたします。

敗戦によって占領下に置かれたわが国は民族的自覚、國體に対する誇りを喪失し、植民地的属領国家の様相を呈しました。この状況を打破せんとして、昭和維新の精神を継ぐべく、多くの先覚者たちが身を挺して立ち上がって参りました。昭和三十五年十月十二日に浅沼稲次郎を誅し、同年十一月二日に自決した山口二矢烈士。昭和四十五年十一月二十五日に自衛隊決起を呼びかけた末、自決した三島由紀夫烈士と森田必勝烈士。平成五年十月二十日、朝日新聞の報道姿勢を糾さんとして、壮絶な自決を遂げた野村秋介烈士。さらに多くの先達が維新運動に挺身して参りました。

本祭祀を、五・一五事件で斃れた犬養毅、官邸護衛の警視庁巡査・田中五郎の英霊、昭和維新を願って蹶起した三上先生はじめ、これに連なる多くの先輩同志同胞にとどまらず、維新運動の先覚者の御霊をお祀りし、その志を受け継ぐ場にしたいと存じます。

恒例の筑前琵琶・演目「西郷隆盛」(宮下旭菖)を奉納いたします。

「大夢」とは三上先生の号です。本年は花房東洋が三上先生の悲願を継承し、大夢館を創立してから五十年の節目の年に当たります。どうか、一人でも多くの方にご参列いただけますよう、心よりお願い申し上げます。

再拝

平成二十八年四月

記

日時 平成28年5月15日(日)

受付 午前11時半

開会 正午

直会 午後1時30分

場所

大夢祭 岐阜護国神社

(岐阜市御手洗393 電話058─264─4321)長良川畔南岸

直会 岐阜ワシントンホテルプラザ スカイルーム

(岐阜市神田町7─7─4 電話058─266─0111)JR・名鉄「岐阜駅」近く

会費 7,000円(直会費含む)

*ご参列の場合には、メールにてご連絡いただければ幸いです。

info@taimusai.com

*当日は市民清流マラソンが開催され、交通規制されております。お車またはタクシーでお越しの方は、「通行証」をご利用ください。

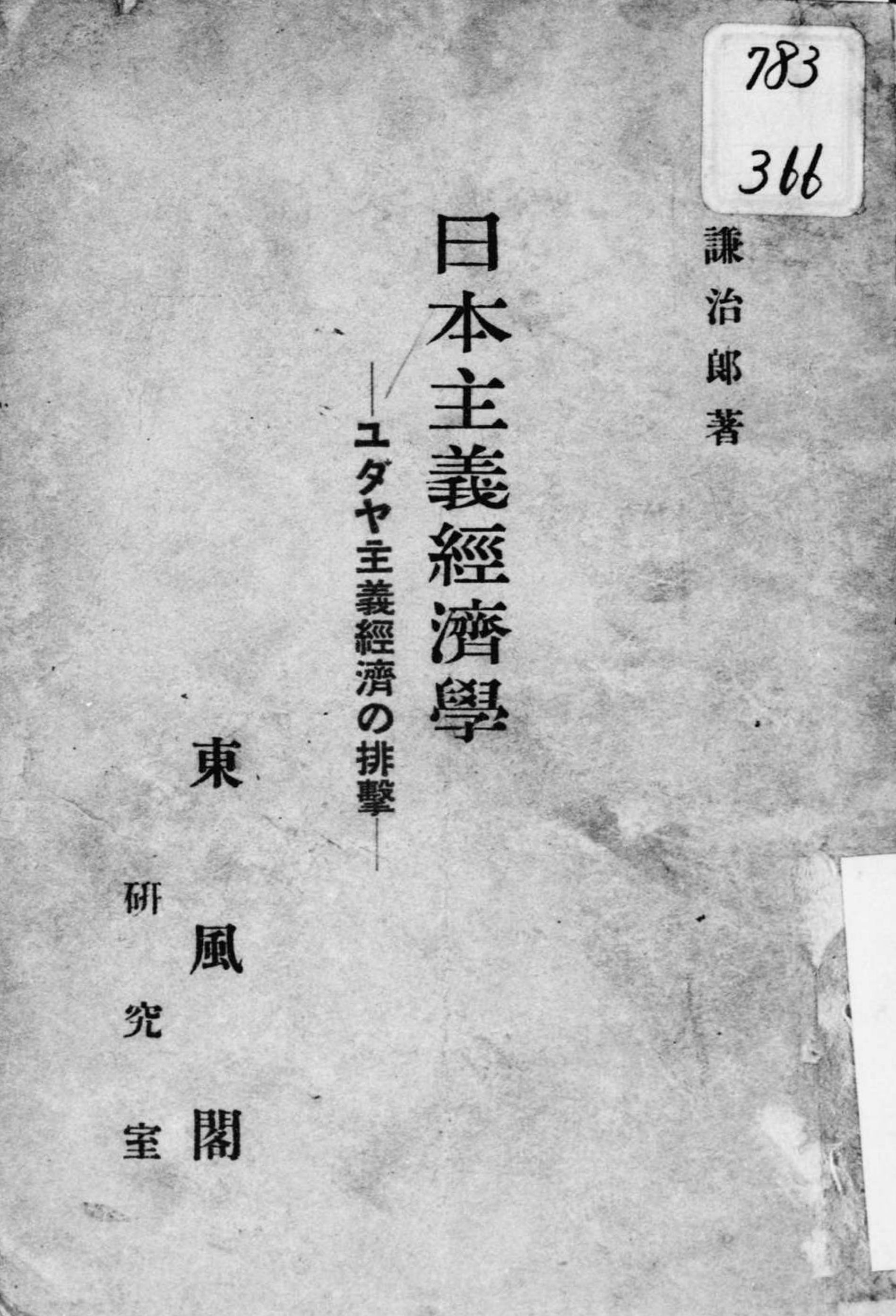

田村謙治郎『日本主義経済学:ユダヤ主義経済の排撃』

戦前には皇道経済学、日本主義経済学が提唱されていた。以下、その代表的論者の一人である田村謙治郎の『日本主義経済学:ユダヤ主義経済の排撃』(東風閣東京事務所、昭15年)の「第一章 ユダヤ主義経済と日本主義経済」を引く。

戦前には皇道経済学、日本主義経済学が提唱されていた。以下、その代表的論者の一人である田村謙治郎の『日本主義経済学:ユダヤ主義経済の排撃』(東風閣東京事務所、昭15年)の「第一章 ユダヤ主義経済と日本主義経済」を引く。

〈予の敢て呼ぶ「ユダヤ主義経済」とは何であるか。それは現代経済学が、アダム・スミスに出発して、マルクス、エンゲルスの共産主義経済にまで発展し、或は純正経済学として、フィツシヤ、セリグマン、ジイド等に依つて、其の理論的発展が遂げられたのであるが、斯の如き学的大事業を完成したる以上の学者は、何れもユダヤ人だからである。而して現代経済学の殆んど全部は、それが正統経済学たると、社会主義乃至は共産主義経済学たるとを問はず、何れも「物」を基礎とする経済学であり金」を土台とする経済学である。故に物質本位、金本位の経済学は、即ち「ユダヤ主義経済学」となる。ラスキンの如き幾分気色の違つた極めて少数なる例外はあるにしても、欧米の経済学は凡で此の「ユダヤ主義経済学」なる一色によつて塗りつぶされてゐる。従つて斯の如き経済学に基礎を置く限り、如何にそれが修正せらるゝとも、そは恰も衣服装飾を変へたるユダヤ人に過ぎないのである。又此の経済学に基礎付けられたる資本主義経済は勿論のこと、それが今日流行する統制主義経済であつても、依然としてユダヤ経済であることに於ては、何の変りもないのである。 続きを読む 田村謙治郎『日本主義経済学:ユダヤ主義経済の排撃』

皇道経済論基礎文献

| 著者 | タイトル | 出版社 | 刊行年 | 備考 |

| 佐藤信淵 | 『復古法概言』 | 1845年刊行 | (『日本経済大典』第19巻、啓明社、昭和4年) | |

| 大国隆正 | 『本学挙要』 | 1855年 | (『日本思想大系 50』岩波書店、昭和48年) | |

| 佐藤信淵 | 『経済要録』 | 1859年刊行 | (滝本誠一編纂『日本経済大典』第18巻、啓明社、昭和4年) | |

| 福住正兄記 | 『二宮翁夜話』 | 報徳社 | 明治17-20年 | |

| 遠藤無水 | 『財産奉還論』 | 遠藤友四郎 | 大正8年 | |

| 水野満年 | 『現人神と日本』 | 霊響社 | 昭和5年 | |

| 長沢九一郎 | 『生産権奉還』 | 先進社 | 昭和7年 | |

| 永井了吉 | 『皇道経済概論』 | 日本主義評論社 | 昭和8年 | |

| 神野信一 | 『日本主義労働運動の真髄』 | 亜細亜協会出版部 | 昭和8年 | |

| 昭和神聖会 | 『皇道経済我観』 | 昭和神聖会 | 昭和9年 | |

| 作田荘一 | 『経済生活に於ける創造者としての国家』 | 日本文化協会 | 昭和10年 | |

| 栗原白嶺 | 『金銀為本経済の世界的行詰りと皇道経済』 | 青雲荘 | 昭和10年 | |

| 山口鋭之助 | 『世界驀進の皇道経済』 | 本学会 | 昭和13年 | |

| 難波田春夫 | 『国家と経済 第三巻』 | 日本評論社 | 昭和13年 | |

| 田辺宗英 | 『皇道経済の確立』 | 報国新報社 | 昭和13年 | |

| 田村謙治郎 | 『日本主義経済学』 | 東風閣東京事務所 | 昭15年 | |

| 石川興二 | 『新体制の指導原理』 | 有斐閣 | 昭15年 | |

| 古川義春 | 『報徳生活の実践 : 肇国の精神に基く勤労・分度・推譲』 | 少国民社 | 昭和17年 | |

| 皇道経済研究所 | 『日本主義労働』 | 目黒書店 | 昭和17年 | |

| 岡本広作 | 『日本主義経済新論』 | 増進堂 | 昭和19年 | |

| 茂木清吾 | 『皇道経済学』 | 文松堂書店 | 昭和19年 | |

| 田崎仁義 | 『皇道経済』 | (『史蹟叢談』大阪染料商壮年会、昭和19年) |

延喜・天暦の御代回復を目指した後鳥羽上皇

後鳥羽上皇について、平泉澄先生は『物語日本史 中』(講談社学術文庫)において、次のように書かれている。

後鳥羽上皇について、平泉澄先生は『物語日本史 中』(講談社学術文庫)において、次のように書かれている。

〈……ことに朝廷の盛大であったころの儀式や故実を御研究になり、その討論や練習を御下命になり、また上皇御みずから著述をなさいました。それは世俗浅深秘抄(せぞくせんしんひしょう)という上下二巻の書物で、朝廷の儀式作法を記して、それに批判を下されたものでありますが、その批判の規準となったものは、延喜・天暦、すなわち醍醐・村上両天皇の御日記であります。してみると、後鳥羽上皇は、延喜・天暦の御代にかえそうとの御希望をおもちになり、この御理想の実現のために、文武の両道を、御自身も御研究になれば、公卿達にも研究鍛錬せしめられたのであることが分ります。朝廷が高邁なる理想をいだき、雄大なる計画を立てられて、国家の健全性を回復しようと努力せられ、公卿が文武の両道に出精してくるとなれば、幕府はもはや無用のものとなるでしょう。いや、無用であるばかりでなく、有害なものといってよいでしょう〉