天誅組義挙は、『靖献遺言』で固めた男・梅田雲浜抜きには語れない。内田周平先生の『梅田雲浜先生』には、以下のように書かれている。

〈雲浜先生は、安政四年の十二月には、大和の五條に参られました。……五條に、代々紙又と称する木綿問屋で、下辻又七という商人がありました。商人ではありましたが、五條における崎門派の学者に就いて教を受け、勤王心に厚い人でありましたから、雲浜先生とは特別懇意の間柄でありました。先生が十津川郷士を引立てゝ、その振興を図られるに就いては、この紙又が京都と十津川との梯子ともなり、連鎖ともなつて、両者の気脈を通じ連絡を保ち、又之に要する費用なども融通し援助して、大いに骨折つたのであります。……安政五年になつてからは、時勢が益々切迫し、弥々十津川郷士の進出を必要とするに至りましたので、春夏の交に、先生自ら十津川に赴かれて、門人野崎主計(かずえ)の家に数日間逗留して、大いに郷士を鼓舞激励せられました〉

一方、主計自身にも、志士たちを惹きつける魅力があった。舟久保藍氏は、『実録 天誅組の変』(淡交社)において、次のように書いている。

一方、主計自身にも、志士たちを惹きつける魅力があった。舟久保藍氏は、『実録 天誅組の変』(淡交社)において、次のように書いている。

〈野崎主計は川津村の庄屋である。若い頃、病で十三年もの間立つことが出来ず、その間読書三昧の日々を送った。ついに十津川一の物識りとなり「川津のしりくさり」と呼ばれた。……梅田雲浜や各藩の志士たちが頻繁に訪ねてくるほど、博識さと誠実な人柄は世間に知られていた〉

一方、保田與重郎は「雲浜は五條と関係深く、その来訪も数度に及んだ。早くから五條、十津川郷士等と気脈を通じ、回天の策を計つてゐた」と指摘し、深瀬繁理、乾十郎に関して、それぞれ次のように書いている。

「深瀬繁理…安政元年正月、野崎主計等と共に、京都に梅田雲浜を訪ひ、爾来屡々往来す」

「乾十郎、…儒学を森田節斎に学び…後大津に行き、梅田雲浜の門に入る。…十郎が節斎の門より雲浜の方へ移つたのは、雲浜が節斎と親交があつたからであるが、十郎の志節は、雲浜の激しい学風をよろこんだやうである」(『南山踏雲録』)

「森田節斎」カテゴリーアーカイブ

森田節斎撰「小楠公髻塚碑」

楠木正行(小楠公)は、父正成(大楠公)との桜井での決別の後、父の遺志をついで、南朝の復興につくしたが、四条畷の戦いで、一族郎党百四十三人とともに討ち死にした。

小楠公らが出陣に先立ち如意輪寺に奉納した髻(もとどり)は、その後、御陵の西方の小高き所に埋めて石の五輪塔を建て、霊をまつった。安政4(1857)年、この五輪塔を廃して碑を建て、上方に「正行公埋髻墳」、下方に「精忠兼至孝至節在天聞五百年前月今仍照髻墳 芳山司職免堂撰」と刻した。

慶応元(1865)年、髻塚に対して、正成の18世の子孫にあたる津田正臣によって「小楠公髻塚碑」が建てられた。碑の選文をしたのが、森田節斎であった。

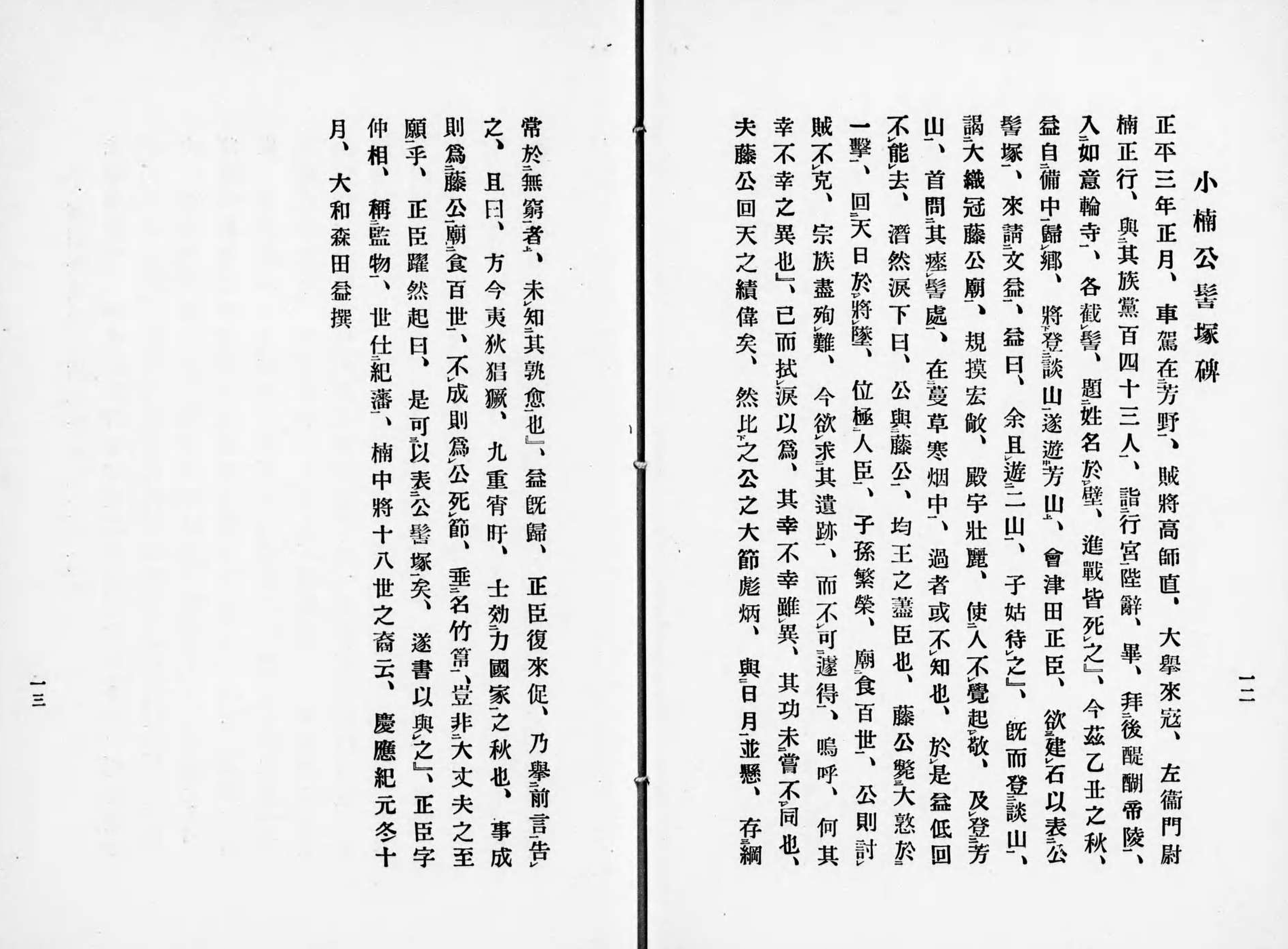

小楠公髻塚碑文

正平3年正月車駕吉野に在り、賊将高師直大挙来り冠す。楠左衛門尉其の族党百四十三人と行宮に詣で、陛辞し畢り、後醍醐帝陵に拝訣し、如意輪寺に入り各髻を截り、姓名を壁に題す。然して後、進み戦うて克たず、皆之に死す。今茲に乙丑の秋、益(註節斎の名)備中より郷に帰り、将に談山に登り遂に芳山に遊ばんとす。会 津田正臣石を建て以て左衛門尉の髻塚を表せんと欲し、来りて文を益に請う。益曰く、余旦に二山に遊ばんとす。子姑く之を待てと。己にして談山に登り藤原大織冠の廟に謁す。規模の宏敞殿宇の壮麗人をして敬を起さしむ。芳山に登るに及んで首めて某所謂髻をうずめし処を問えば、蔓草寒烟の中に在って過る者或は知らざるなり。是に於て益低徊去る能わず潜然泣下して曰く、左衛門尉と大織冠とは皆王朝のじん臣なり。而して大織冠は大熟を一撃に斃し天日を将に墜ちんとするに回し、位人臣を極め子孫蔓行し百世に廟食す。左衛門尉は即ち賊を討ちて克たず、身を以て難に殉ず。南風競わず宗族殆ど尽く。今其遺跡を求めんと欲してにわかに得べからず。嗚呼何ぞ其幸不幸の異なるやと。巳にして益涙を拭いて為へらく。其幸不幸異なると雖も、其功未だ嘗て同じからずんばあらざるなり。夫れ大織冠回天の績は偉なり。然るに之を左衛門尉父子の大節と比するに、彪炳日月と並び懸り、綱常を無窮に存ずる者未だ其のいずれが愈されるを知らず。故に曰く、其幸不幸異なると雖も其功未だ嘗て同じからずんばあらざる也と。益既に帰る。正臣復来り促す乃ち前言を挙げて之に告ぐ。且つ曰く、方今夷猖蕨九重宵肝士力を国家に効すの秋なり。事成らば即ち大織冠と為りて百世に廟食し、成らずんば則ち左衛門尉となりて節に死し名を竹帛に垂る。豈に大丈夫平日の志願に非らずやと。正臣躍然起て曰く、是以て左衛門尉髻塚を表すべしと。遂に書し以て之に与う。正臣字は仲相監物と称す。世々紀藩に仕え、楠中将十八世の裔と言う。

正平3年正月車駕吉野に在り、賊将高師直大挙来り冠す。楠左衛門尉其の族党百四十三人と行宮に詣で、陛辞し畢り、後醍醐帝陵に拝訣し、如意輪寺に入り各髻を截り、姓名を壁に題す。然して後、進み戦うて克たず、皆之に死す。今茲に乙丑の秋、益(註節斎の名)備中より郷に帰り、将に談山に登り遂に芳山に遊ばんとす。会 津田正臣石を建て以て左衛門尉の髻塚を表せんと欲し、来りて文を益に請う。益曰く、余旦に二山に遊ばんとす。子姑く之を待てと。己にして談山に登り藤原大織冠の廟に謁す。規模の宏敞殿宇の壮麗人をして敬を起さしむ。芳山に登るに及んで首めて某所謂髻をうずめし処を問えば、蔓草寒烟の中に在って過る者或は知らざるなり。是に於て益低徊去る能わず潜然泣下して曰く、左衛門尉と大織冠とは皆王朝のじん臣なり。而して大織冠は大熟を一撃に斃し天日を将に墜ちんとするに回し、位人臣を極め子孫蔓行し百世に廟食す。左衛門尉は即ち賊を討ちて克たず、身を以て難に殉ず。南風競わず宗族殆ど尽く。今其遺跡を求めんと欲してにわかに得べからず。嗚呼何ぞ其幸不幸の異なるやと。巳にして益涙を拭いて為へらく。其幸不幸異なると雖も、其功未だ嘗て同じからずんばあらざるなり。夫れ大織冠回天の績は偉なり。然るに之を左衛門尉父子の大節と比するに、彪炳日月と並び懸り、綱常を無窮に存ずる者未だ其のいずれが愈されるを知らず。故に曰く、其幸不幸異なると雖も其功未だ嘗て同じからずんばあらざる也と。益既に帰る。正臣復来り促す乃ち前言を挙げて之に告ぐ。且つ曰く、方今夷猖蕨九重宵肝士力を国家に効すの秋なり。事成らば即ち大織冠と為りて百世に廟食し、成らずんば則ち左衛門尉となりて節に死し名を竹帛に垂る。豈に大丈夫平日の志願に非らずやと。正臣躍然起て曰く、是以て左衛門尉髻塚を表すべしと。遂に書し以て之に与う。正臣字は仲相監物と称す。世々紀藩に仕え、楠中将十八世の裔と言う。

慶応紀元冬十月大和処士森田益撰 伊勢三井高敏書

内藤湖南─近代の超克を目指した東洋史学の先覚

不幸な少年時代

中国史研究の発展に大きな足跡を残した内藤湖南(虎次郎)は、国家がその学識を必要とする、優れた歴史学者であった。しかし彼は、司馬遷の如く、時の権力に迎合することなく、自らの理想を説き続けた。

内藤湖南は、慶応二(一八六六)年七月十八日に陸奥国毛馬内村(現秋田県鹿角市)で、南部藩士の十湾(調一)と容子の次男として生まれた。

湖南の故郷鹿角には、古学、朱子学、陽明学など先行各派に偏らず、諸説を取捨折衷する折衷学派の系譜を引く「鹿角学」が継承されていた。内藤家は、その中心的存在だった。湖南の父方の祖父内藤天爵、母方の祖父の泉沢履斎はともに、折衷学派の朝川善庵門下となり、その学風を継承した。湖南は、天爵を内藤家の学問の礎を築いただけでなく、それをはじめて実学の方向へ導いた人物として尊敬していたという(J・A・フォーゲル著、井上裕正訳『内藤湖南 ポリティックスとシノロジー』平凡社、平成元年、四十頁)。

一方、湖南の父十湾は、尊皇倒幕派の江帾梧楼から強い影響を受けていた。江帾は、大和の森田節斎や安芸の坂井虎山に師事し、坂井のもとにいた吉田松陰らと交流していた。十湾は、江帾の影響で松陰はもちろん、頼山陽の思想に傾倒するようになっていた。

虎次郎の名も、十湾が吉田松陰(寅次郎)からとったものである。虎次郎は、調一が十和田湖に因んで「十湾」と号したのに倣い、十和田湖の南に生まれたのに因み、自ら「湖南」と号した。

湖南が明治維新を迎えたのは、彼が三歳のときである。維新の際、南部藩は会津藩に味方して官軍に敵対したため、領地を削られ鹿角の士族は没落した。湖南は、その時代を回顧して次のように語っている。

「当時我家の生計は本宅から分けられた極く僅かの田畑の収入を以て立てられて居つたので、非常に貧困であつたけれども、父が学職に奉じて居つたので、どうにか暮らして行けて居つた」(『内藤湖南全集 第二巻』筑摩書房、六百九十九、七百頁。以下「巻」のみを表記)

さらに湖南の不幸は続く。五歳のときに、母容子が三十六歳の若さで病死してしまう。さらに、七歳のときに祖父を、八歳のときには兄文蔵を亡くした。母の死後、食事の世話をしてくれていた八歳年上の姉貞子も嫁いでしまった。母の代わりに来た継母みよは、湖南の世話をしようともせず、極めて冷淡な態度をとった。だが、湖南はみよへの不満を表面に出すことはできなかった。この抑圧のためか、彼はほとんど家ではものを言わぬ陰気な子供となり、青黒くやせた顔にきらきらする三白の目で、上目づかいに人の顔を見るのがくせになってしまった。そのため、周囲からは好かれず、女の子を持つ近所の親たちは、「言うこときかないと、虎さんの嫁コにやるど」といって叱ったという(青江舜二郎『アジアびと・内藤湖南』時事通信社、昭和四十六年、三十九頁)。

続きを読む 内藤湖南─近代の超克を目指した東洋史学の先覚

天誅組総裁・藤本鉄石と黒住教、そして崎門

吉村寅太郎、松本奎堂とともに天誅組総裁として維新の魁となった藤本鉄石は、黒住宗忠が開いた黒住教の影響を受けていた。天保十一年、鉄石は二十五歳のときに脱藩して、全国行脚の途についた。延原大川の『黒門勤皇家列伝』には、「この天保年間は、宗忠の説いた大道が備前の国を風靡した頃で、鉄石も早くより宗忠の教説人格に接触して、大いに勤皇精神を鼓舞されたものと思われる」と書かれている。

吉村寅太郎、松本奎堂とともに天誅組総裁として維新の魁となった藤本鉄石は、黒住宗忠が開いた黒住教の影響を受けていた。天保十一年、鉄石は二十五歳のときに脱藩して、全国行脚の途についた。延原大川の『黒門勤皇家列伝』には、「この天保年間は、宗忠の説いた大道が備前の国を風靡した頃で、鉄石も早くより宗忠の教説人格に接触して、大いに勤皇精神を鼓舞されたものと思われる」と書かれている。

さらに同書は「彼は常に自筆の天照大御神の御神號並に、宗忠七ヵ条の大訓を書して肌守となし、或は、宗忠大明神の神號を大書して人に与えし…」とある。宗忠七ヵ条とは、

「日々家内心得の事

一、神国の人に生まれ常に信心なき事

一、腹を立て物を苦にする事

一、己が慢心にて人を見下す事

一、人の悪を見て己れに悪心をます事

一、無病の時家業おこたりの事

一、誠の道に入りながら心に誠なき事

一、日々有り難き事を取り外す事

右の条々常に忘るべからず恐るべし 恐るべし

立ち向こう人の心は鏡なり己が姿を移してやみん」

続きを読む 天誅組総裁・藤本鉄石と黒住教、そして崎門