丸山幹治は『副島種臣伯』において、副島の『精神教育』から抜き書きしている。前回に続き、第五編以降を見ていく。

〈第五編は「良知」である。「人の念々の動くのは多くは皆慣習であるものだから、忠孝の習慣の厚いものは常にその念が動き、又忠孝といふ者を常に思はぬものは其の念は決して動かぬ、そこが習相違である」「中庸に天命之謂性、率性之謂道(天の命ずるをこれ性と謂い、性に率うをこれ道と謂い)とある、率性とは即性のまゝといふことである、性のまゝなるが道なれば、道と性とは同一なるもので、差つたものでないといふことが分るであらう」「中庸にも君臣也。父子也、夫婦也、昆弟也、朋友之交也、五者天下之達道也とある通り畢竟五倫といふものより外に道といふものはない筈のものである」「伊邪那岐、伊邪那美の二柱の神が生れましたといふは、夫婦の義であらう、其れからだん〲と多くの神々が生れましたといふは、即、父子の義であらう、葦原千五百秋之瑞穂国是我子孫可王之地、宜爾皇孫就而治焉とあるは君の義であらう、臣下よりいふときには、臣の道が其れから生ずるものであるから、やはり君臣の意味である、庸佐夜芸互阿理祁理といふ場合からだん〲と万民が相輯睦するといふのは、即、朋友の交がそれから教へらるゝのである、それから先づ兄なる皇子より即位に即かせられて、次に弟の皇子に及ぶといふのが経である。間々その時によつて弟が先立たれたこともあるけれども、それは権である。これから長幼の道も明になつて居る、かやうに五倫の道といふものは決して支那から教へられたのでなく、自然に備てゐる」「すべて君父には不較といふて、何であらうが是非曲直を較ぶるといふことをせぬが、臣子たる者の道である」「道といふ字は首に辵すなはち首が走ると書てある、即、頂に来住める神が走るの意味であらう」「貴といふ字は一中が貝(タカラ)なりと書てある」「一文字を作つた蒼頡といふ男はなか〱えらいものであつた」など〉

「孔子」カテゴリーアーカイブ

康有為─もう一つの日中提携論

日清両国の君主の握手

「抑も康有為の光緒皇帝を輔弼して変法自強の大策を建つるや我日本の志士にして之れに満腔の同情を傾け此事業の成就を祈るもの少なからず、此等大策士の間には当時日本の明治天皇陛下九州御巡幸中なりしを幸ひ一方気脈を康有為に通じ光緒皇帝を促し遠く海を航して日本に行幸を請ひ奉り茲に日清両国の君主九州薩南の一角に於て固く其手を握り共に心を以て相許す所あらせ給はんには東亜大局の平和期して待つべきのみてふ計画あり、此議大に熟しつつありき、此大計画には清国には康有為始め其一味の人々日本にては時の伯爵大隈重信及び子爵品川弥二郎を始め義に勇める無名の志士之に参加するもの亦少からざりしなり、惜むべし乾坤一擲の快挙一朝にして画餅となる真に千載の恨事なり」

これは、明治三一(一八九八)年前後に盛り上がった日清連携論について、大隈重信の対中政策顧問の立場にあった青柳篤恒が、『極東外交史概観』において回想した一文である。永井算巳氏は、この青柳の回想から、日清志士の尋常ならざる交渉経緯が推測されると評価している。両国の志士たちは、日本は天皇を中心として、中国は皇帝を中心として、ともに君民同治の理想を求め、ともに手を携えて列強の東亜進出に対抗するというビジョンを描いていたのではあるまいか。

変法自強運動を主導した康有為は、一八五八年三月に広東省南海県で生まれた。幼くして、数百首の唐詩を暗誦するほど記憶力が良かったという。六歳にして、『大学』、『中庸』、『論語』、『朱注孝経』などを教えられた。一八七六年、一九歳のとき、郷里の大儒・朱九江(次琦)の礼山草堂に入門している。漢学派(実証主義的な考証学)の非政治性・非実践性に不満を感じていた朱九江は、孔子の真の姿に立ち返るべきだと唱えていた1。後に、康有為はこの朱九江の立場について、「漢宋の門戸を掃去して宗を孔子に記す」、「漢を舎て宋を釈て、孔子に源本し」と評している。 続きを読む 康有為─もう一つの日中提携論

「日本文学の伝道師キーン」を生んだ角田柳作

コロンビア大学唯一の「先生」

コロンビア大学唯一の「先生」

半世紀以上にわたって日本文学を研究してきたドナルド・キーン氏が、二月二十四日に東京都内の病院で亡くなった。九十六歳だった。彼は東日本大震災をきっかけに日本国籍を取得していた。

日本文学の伝道師キーンの誕生に、ある一人の日本人の存在があったことはあまり知られていない。昭和三十九年にホノルルで生涯を閉じた日本人・角田柳作である。

司馬遼太郎が『街道をゆく ニューヨーク散歩』で角田を紹介して以来、忘れ去られていた彼の名は徐々に知られるようになってきたものの、未だ一般的認知度は低いし、その全貌は未だ明らかになってはいない。角田がいなければ、今日の欧米の日本文化理解、アジア文化理解はこれほど進んでいなかったかもしれない。そして、キーンの活躍もなかったかもしれない。

日本文化の普遍性を伝えるという重い課題を背負い、角田がアメリカ大陸へ渡ったのは、大正六年のことである。彼はニューヨークのコロンビア大学で広範な知識の修得に乗り出した。哲学者デューイ、教育学者モンロー、歴史学者カールトン・レイズなど、極めて多くの授業を聴講した。マサチューセッツ州のウエター・クラーク大学でも学んでいる。

そして昭和七年、角田はコロンビア大学・日本学研究所講師に就任し、日本思想史の講義に全力を尽くした。しかし、日米開戦に至る時代の激流に角田は翻弄されていく。日本人である角田の講義はアメリカ社会で敬遠されるようになっていくのだ。

日米開戦直前の昭和十六年九月、角田の日本思想史の講義の受講を登録したのは、わずか一人になってしまった。その一人こそが、キーンだった。

「自分一人のために講義するのはもったいない。やめましょう」というキーンに対して、角田は「一人だけで十分だ」と言って、講義に入った。講義は毎週二回、二時から四時までであったが、定刻に終了したことは一度もなく、五時か五時半まで続くほどの熱の入れようであった。

昭和十六年十二月八日、日米開戦の日、キーンはいつものように角田の講義を聞くために教室に行った。ところが、いくら待っても角田は現れなかった。

同日、角田は敵性外国人として警察に拘留されていたのである。現地時間十二月七日夕方から八日夜にかけて、ニューヨークでは百名以上の日本人が拘留されたとされている。

角田は、ハドソン河畔を頻繁に散歩していたという理由で、不審人物とされてしまったのである。裁判では、彼のアパートがニューヨークからニュージャージーにわたるワシントン・ブリッジの近くにあったため、彼がこの橋を破壊する動機をもっていたかが問われた。コロンビア大学の教授や弟子たちが法廷につめかけていたという。裁判において、角田は長年にわたってアメリカで生活している外国人の義理と責任について発言し、裁判官も感動させたという。

角田は無罪の判決を受けて大学に戻ったが、アメリカ側に立って戦争協力をすることは拒否し続けた。日米関係が危機的状況に陥る以前には、角田は酒もタバコもやり、時には酔いつぶれるようなこともあったという。ところが、戦争がはじまると、彼は酒もタバコもやめてしまったのである。このことについて、晩年の角田と交流を深めた永井道雄は、「日本とアメリカとの平和、また祖国の発展を願う彼の心のしるしであったのだろう」と書いている。

戦時中キーンは海軍に入ったが、戦争が終わるとコロンビア大学に戻り角田に師事した。俳句のことを「民主主義の詩」と説明するなど、日本文化の真髄を伝える角田の講義はユニークなものだったという。キーンは、角田の指導の下、わずか三カ月間で、『源氏物語』、『徒然草』、『枕草子』、西鶴、芭蕉などを集中的に学んだともいう。

キーンは、「江戸時代の日本の思想家たちは独自の思想体系を持っていて、中国に源を発する哲学を無条件に受け入れてはいなかった」との持論を角田が持っていたと語っている。特に、角田は日本思想史の中で、三浦梅園、富永仲基、本多利明、安藤昌益といった江戸時代の思想家を重視していた。ここには、内藤湖南の日本文化論の影響を見ることができる。『近世文学史論』(明治三十年)において、江戸三百年間で創見発見の説をなしたのは、富永仲基の『出定後語』と三浦梅園の『三語』と山片蟠桃の『夢の代』の三書だけだと喝破したのが、湖南であったからである。

コロンビア大学時代に角田は著作を残さなかったため、当時の彼の思想の全貌を把握することは難しい。ただ、永井道雄は「孔子やキリストのばあいがそうであるように、私たちは、彼に教えられた人々を通じて彼を知ることができる」と書いている。角田はまさに教祖的感化力を持っていたのである。アメリカ中国学会の重鎮でもある、弟子のセオドア・ド・バリー氏は、「この世には、無数の先生がいます。でも、コロンビア大学にはただ一人の『先生』しかいなかったのです」と語っている。 続きを読む 「日本文学の伝道師キーン」を生んだ角田柳作

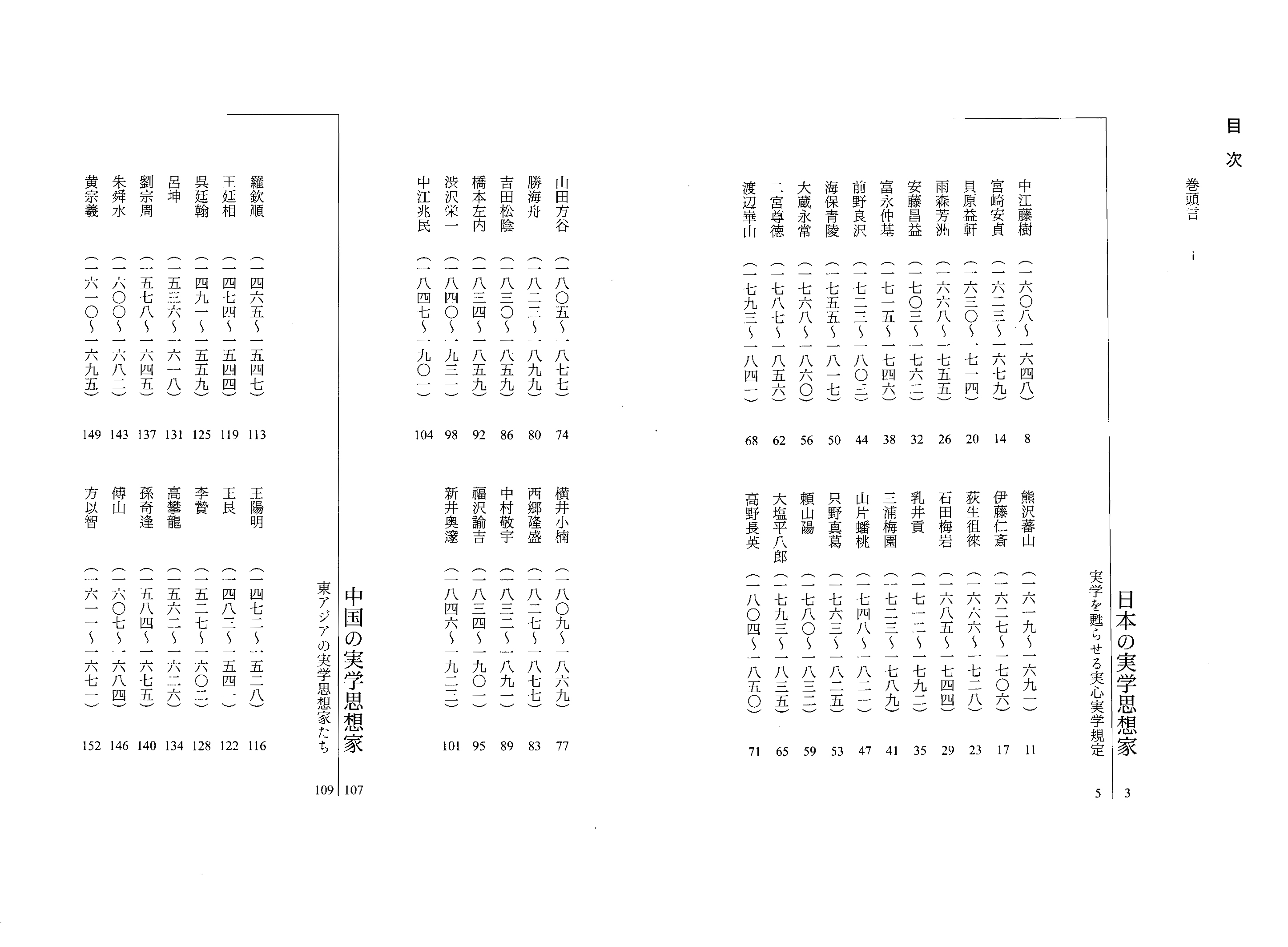

『日中韓思想家ハンドブック 実心実学を築いた99人』

実心実学とは

西洋近代の行き詰まりが明確になる中で、アジア各国の思想家の遺産を共有することが重要な課題となっている。

こうした中で、2015年に『日中韓思想家ハンドブック 実心実学を築いた99人』(勉誠出版)が刊行された。編纂したのは、小川晴久氏、中国の張践氏、韓国の金彦鍾氏である。

99人には、頼山陽、吉田松陰、橋本左内、西郷隆盛らの日本人、朱舜水、王陽明、康有為、孫中山(孫文)、梁啓超、章太炎らの中国人、金玉均らの開化派を育てた金正喜、朴珪寿らの韓国人らが含まれている。

ただし、本書で紹介された99人は、実心実学者として括られている。巻頭言で述べられている通り、「実学」は近代以後には実用の学、テクニックの学ととらえられているが、近代以前には、実心(自然への畏敬、真実への愛、自己修養)を重視する実心実学であった。小川氏は次のように書いている。

〈とりわけ私たちが注目するのは十七・八世紀の自然哲学者、自然学者、百科全書派たちの実心実学である。それは「天人」型実心実学と規定できる。彼らの学は十一世紀の中国の張載(張横渠)の気一元の哲学を哲学基盤に持ちながら、目は広く天(自然、宇宙)に開かれていた。彼らにとって天は人(彼ら)が順うべき師であった。誠者天之道也、誠之者大之道也(『中庸』)。三浦梅園にとって誠とは倫理ではなく、自然の間断なき営みであった(「誠といふの説」)。二十一世紀以降の学問は十八世紀の「天人」型実心実学が模範となり、導きの糸となってくれると確信する。モラルとそのスケールに於いて。

そしてこの時期の実学を発見し、国を挙げて営々と研究を続けてきたのが隣国朝鮮(南北朝鮮)である。一九一〇年前後から二〇年代、三〇年代にかけて、つまり日本による三十六年の朝鮮統治時代に朝鮮の知識人たちが、近代を志向し、民族意識に目覚めた新しい思潮(実学)として発見したのである。「実事求是の学風」(文一平)を持つ思想を。朝鮮は十六世紀末、秀吉による侵略(「壬辰倭乱」)を受け、十七世紀前半には満州族による侵略(「丙子胡乱」)を受けた。その打撃から立ち直り、疲弊した祖国を再建するために興った学問を二十世紀の知識人たちが、発見し、実学思潮と名づけたのである。民族意識に目覚め、近代を志向した学問とその本質を捉えたので、百年近く国を挙げて研究してきたのは当然である〉 続きを読む 『日中韓思想家ハンドブック 実心実学を築いた99人』

内藤湖南─近代の超克を目指した東洋史学の先覚

不幸な少年時代

中国史研究の発展に大きな足跡を残した内藤湖南(虎次郎)は、国家がその学識を必要とする、優れた歴史学者であった。しかし彼は、司馬遷の如く、時の権力に迎合することなく、自らの理想を説き続けた。

内藤湖南は、慶応二(一八六六)年七月十八日に陸奥国毛馬内村(現秋田県鹿角市)で、南部藩士の十湾(調一)と容子の次男として生まれた。

湖南の故郷鹿角には、古学、朱子学、陽明学など先行各派に偏らず、諸説を取捨折衷する折衷学派の系譜を引く「鹿角学」が継承されていた。内藤家は、その中心的存在だった。湖南の父方の祖父内藤天爵、母方の祖父の泉沢履斎はともに、折衷学派の朝川善庵門下となり、その学風を継承した。湖南は、天爵を内藤家の学問の礎を築いただけでなく、それをはじめて実学の方向へ導いた人物として尊敬していたという(J・A・フォーゲル著、井上裕正訳『内藤湖南 ポリティックスとシノロジー』平凡社、平成元年、四十頁)。

一方、湖南の父十湾は、尊皇倒幕派の江帾梧楼から強い影響を受けていた。江帾は、大和の森田節斎や安芸の坂井虎山に師事し、坂井のもとにいた吉田松陰らと交流していた。十湾は、江帾の影響で松陰はもちろん、頼山陽の思想に傾倒するようになっていた。

虎次郎の名も、十湾が吉田松陰(寅次郎)からとったものである。虎次郎は、調一が十和田湖に因んで「十湾」と号したのに倣い、十和田湖の南に生まれたのに因み、自ら「湖南」と号した。

湖南が明治維新を迎えたのは、彼が三歳のときである。維新の際、南部藩は会津藩に味方して官軍に敵対したため、領地を削られ鹿角の士族は没落した。湖南は、その時代を回顧して次のように語っている。

「当時我家の生計は本宅から分けられた極く僅かの田畑の収入を以て立てられて居つたので、非常に貧困であつたけれども、父が学職に奉じて居つたので、どうにか暮らして行けて居つた」(『内藤湖南全集 第二巻』筑摩書房、六百九十九、七百頁。以下「巻」のみを表記)

さらに湖南の不幸は続く。五歳のときに、母容子が三十六歳の若さで病死してしまう。さらに、七歳のときに祖父を、八歳のときには兄文蔵を亡くした。母の死後、食事の世話をしてくれていた八歳年上の姉貞子も嫁いでしまった。母の代わりに来た継母みよは、湖南の世話をしようともせず、極めて冷淡な態度をとった。だが、湖南はみよへの不満を表面に出すことはできなかった。この抑圧のためか、彼はほとんど家ではものを言わぬ陰気な子供となり、青黒くやせた顔にきらきらする三白の目で、上目づかいに人の顔を見るのがくせになってしまった。そのため、周囲からは好かれず、女の子を持つ近所の親たちは、「言うこときかないと、虎さんの嫁コにやるど」といって叱ったという(青江舜二郎『アジアびと・内藤湖南』時事通信社、昭和四十六年、三十九頁)。

続きを読む 内藤湖南─近代の超克を目指した東洋史学の先覚

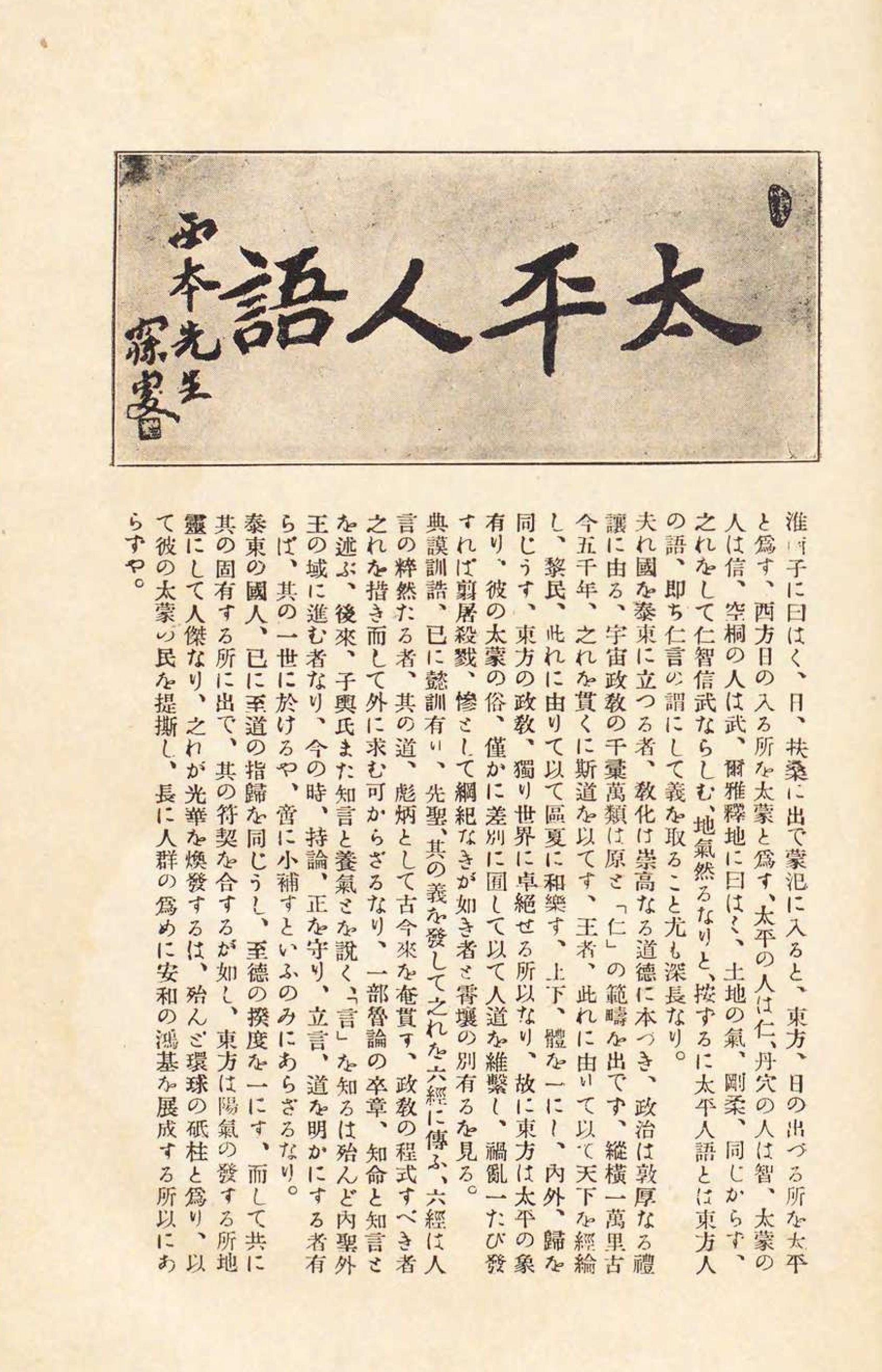

西本省三『支那思想と現代』(春申社、大正10年)目次

以下は、西本省三が大正10年に刊行した『支那思想と現代』の目次。

以下は、西本省三が大正10年に刊行した『支那思想と現代』の目次。

道と器

論語と労資問題

礼教の国

徳の力

大春秋と小春秋

之を如何、之を如何

支那の所謂新思想

支那の領土問題

人気取り政治

黄梨洲と王船山の学生論

支那の知識労働階級

鄙夫患夫の語と現代

学ばざるの黄老家

愿民と傲民

民心即ち天心

支那の民本思想

続きを読む 西本省三『支那思想と現代』(春申社、大正10年)目次

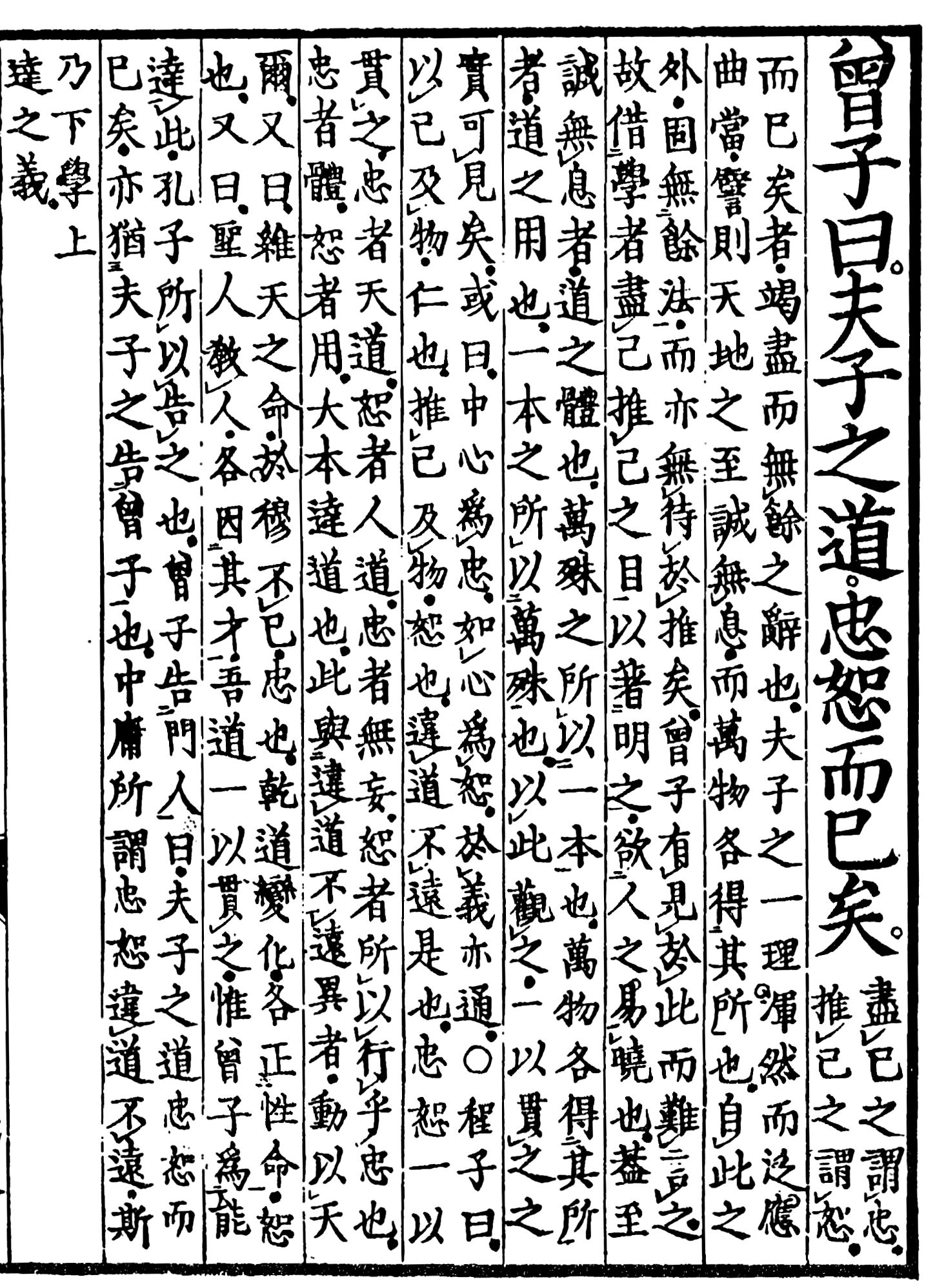

「忠恕」とは何か

「日満支の統一」は共通の原理で!─山田光遵『東洋国家倫理の原理と大系』

山田光遵は昭和16年に刊行した『東洋国家倫理の原理と大系』(中文館)において、「興亜論」の一節を割いて、以下のように主張した。

山田光遵は昭和16年に刊行した『東洋国家倫理の原理と大系』(中文館)において、「興亜論」の一節を割いて、以下のように主張した。

〈日満支三国が精神を同じうする事の為にはこの三国を通ずる精神の把握に先立つて、この三国を通ずる教の問題を考察せねばならぬ。精神は教から浸み出るものであるからである。日満支の文化の交流はすでに数千年の古に始まる所である。就中孔子教は支那をして支那たらしめたると共に日本をして日本たらしめた中枢的精神文化である事を思ふ時、日満支を通ずる精神を論ずるに当つて、先づ儒教に注目せねばならぬ。……然しながら現代我が国教学の中枢精神は儒教倫理そのまゝのものではなく、況んや全体主義の如き国家的利己主義ではなく、儒教倫理が中枢となりながら、而もそれが世界人類の不動の平和を目標とする所の八紘一宇の倫理にまで積極化、大乗化せられたものである事は刮目して見なければならぬ点であつて、アジヤの倫理は正にかゝる意味に於ける八紘一宇の倫理なる事を確信しなければならぬ。而してこの八紘一宇の同家倫理は結局興亜の原理として、日満支の統一原理として働くべきものであるが、それは各三国を離れた、或はそれらを超越してそれらを總括すると謂つたやうな原理ではなくて、各三国の内に内在し、それらを貫く枢軸であり、而もそれらに共通の原理たるべきでありて、彼の国際公法的な、外的強制的結合原理であつてはならぬのである。……即ち支那は支那として、満洲国は満洲国として、日本は日本として生々発展しつゝ而も一となつてアジヤ精神の中に活きて行かねば合体の意昧をなさぬのである。 続きを読む 「日満支の統一」は共通の原理で!─山田光遵『東洋国家倫理の原理と大系』

大川周明のアジア統一論

宋学によるアジア思想統一の歴史

近年、アジアの多様性を強調することによって「アジアは一つではない」と説いたり、日本文化の独自性を強調することによって「日本はアジアではない」と説いたりする傾向が目につく。こうした中で、大川周明が「大東亜圏の内容及び範囲」(『大東亜秩序建設』第二篇、昭和18年6月、同様の主張が『新東洋精神』昭和20年4月でも繰り返されている)や、「アジア及びアジア人の道」(『復興アジア論叢』昭和19年6月)で試みたアジア統一論の意義を、再評価する必要がある。

彼は、「大東亜圏の内容及び範囲」で、アジア各地で地方的色彩が豊かであることを認めた上で、「亜細亜文化の此の濃厚なる地方色と、亜細亜諸国の現前の分裂状態とに心奪われ、その表面の千差万別にのみ嘱目して、日本の学者のうちには東洋又は東洋文化の存在を否定する者がある」と指摘する。 続きを読む 大川周明のアジア統一論

杜維明の思想

人間も宇宙の一部

|

文明間の対話とも、普遍的な人権思想とも矛盾しないような、儒教思想の確立を目指しているのが、ハーバード大学教授の杜維明氏である。 彼は、宗教思想が担うべき役割の重大さを十分に認識している。2005年4月に「宗教―相克と平和」をテーマとして開催された「国際宗教学宗教史会議第19回世界大会」(日本学術会議など主催)の公開シンポジウム「宗教と文明間の対話」で、彼は「現代は〈第2の軸の時代〉を迎えているのかもしれない」と指摘している。 続きを読む 杜維明の思想 |