令和六年五月二十五日、日本郵便元副会長の稲村公望氏と大アジア研究会代表の小野耕資氏とともに来日中のマハティール閣下にインタビューした。

私がマハティール閣下に最初にインタビューしたのは、ちょうど20年前の平成十六(二〇〇四)年十一月。『わーずわーす』に掲載した記事を紹介する。

マハティールは、いまこそ日本へ訴える

■西洋近代文明を批判する舌鋒衰えず

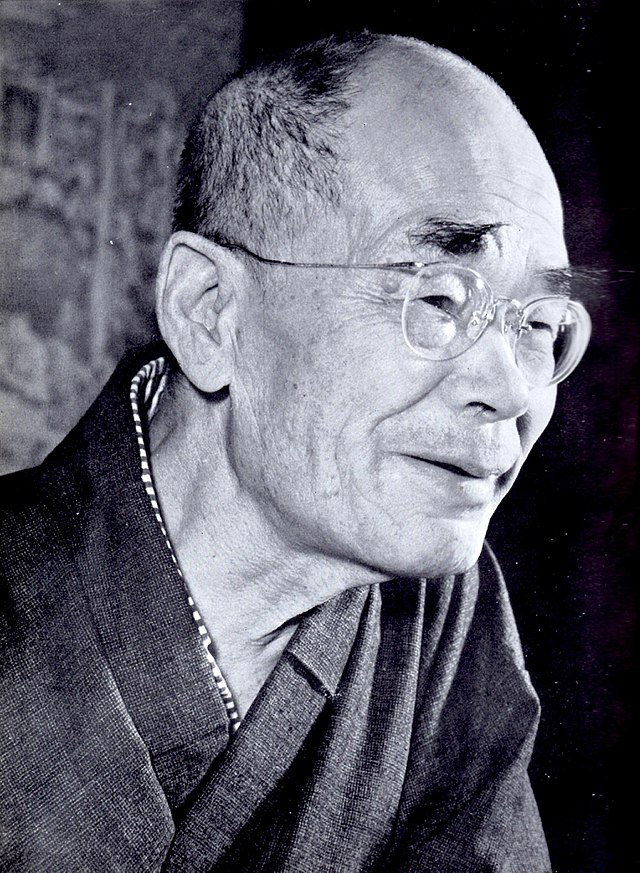

二十二年間にわたってマレーシアを率いてきたマハティール首相は、二〇〇三年十月三十一日、惜しまれながら引退した。それからちょうど一年経った(二〇〇四年)十一月八日、クアラルンプールのプトラジャヤで、前首相に単独インタビューすることができた。

内政の舵取りから離れた前首相には、重責からの解放感といったものも感じられた。首相時代よりも自由に発言できるようになっている。もちろん、歯に衣きせぬマハティール節は健在だ。

執務室の机の上には二台のパソコンが、書棚には分厚い百科事典が、そして書棚の隣の棚には使いこんだコーランが厳かに置かれている。

「慈悲あまねく慈愛深きアッラーの御名において」など、コーランの一節を刻んだ木彫は、気品に満ち溢れ、東南アジアの伝統を強く感じさせる。

この光景こそ、マハティールの思想と行動を余すところなく伝えている。彼の思想を支えているのは、イスラームの教えである。だが、それは決して近代化に背を向けるものではない。彼はテクノロジーの発展に力を注ぎ、自らハイテク機器も使いこなす。また、読書家としても知られるマハティールは、貪欲に知識を吸収し、それを生活に生かそうと心がけている。つまり、彼にとってイスタームは、モノの面でもココロの面でも生活を豊かにするための思想の基盤である。

インタビューでは、どの質問に対しても、的確な回答が即座に返ってきた。まもなく七十九歳になる高齢とは思えない反応の速さである。だが、何より私が強く感じたものは、ココロの平静と揺るぎない信念である。それもまた、彼の信仰に支えられているに違いない。

終始穏やかな雰囲気でインタビューは進められたが、二度だけ表情や語気が変わった。一度は、ブッシュ大統領再選に関して質問したときである。一瞬にして厳しい表情に変わり、強い言葉でその対イラク政策を批判、ブッシュ再選は世界にとって大惨事だと言い切った。

もう一度は、東アジア経済グループ(EAEG、後にEAEC)構想を提唱した経緯について説明しているときである。EAECを葬ろうとしたアメリカ自身がNAFAT(北米自由貿易協定)を形成していることに言及したとき、語気が鋭くなるのが感じとれた。また、彼はブッシュ政権に追随する日本にも批判的である。

ただし、我々はマハティールの声を単なる外交政策の次元だけでとらえるべきではない。モノに偏重した西洋近代文明に対する根源的な批判の声として、彼の言葉を受け止めるべきではなかろうか。

(撮影:カミコウベアツシ) 続きを読む 「マハティールは、いまこそ日本へ訴える」(『わーずわーす』平成十六年十一月号)