昭和十八(一九四三)年になると、大川周明は日本占領地域における経済政策を厳しく批判するとともに、中国民衆の惨苦を強調するようになる。この変化をもたらした要因の一つとして、石原莞爾らとの意見交換があったのではないか。そうした仮説に立ち、大川の日記を読み込んでいると、昭和十八年の年明け早々から動きがあったことがわかった。まず、日記を追ってみたい。

昭和十八年一月一日

「蒋君輝・川又務両君上海より上京の電報があつたので東京駅に迎へに往く。午後三時二十五分の富士で安着。中山優君も出て居た。打連れて山王ホテルに往く。約十日間此のホテルに滞在の由。……」

冒頭に出てくる蒋君輝は、国民政府からも汪兆銘政権からも久しくその高風を仰がれた人物だ。彼は明治二十五(一八九二)年七月に江蘇省で生まれ、大正二(一九一三)年に日本に渡り、大正九(一九二〇)年に東京高等師範学校理科を卒業している。昭和十(一九三五)年から国民政府教育部から駐日留学生監督処科長を命じられて日本に渡った。大川を訪れた昭和十八年当時は、中華民国紡織聯合会秘書長を務めていた。

日記は以下のように続く。

一月二日

「夕、蒋君川又君来り晩食を共にす。……いろいろ支那の実情を聴く。石原将軍在鶴ならば打連れて訪問する事とし、将軍に手紙を認む」

一月四日

「午前本間六郎来り、石原将軍五日上京すとの消息を齎す」

一月五日

「石原将軍より今晩上京との来電」

一月六日

「蒋・川又両君来る。東亜連盟協会に電話し、八日午後一時より三時まで石原将軍と会談することに取極む」

一月八日

「十一時蒋・川又両君来り昼食を共にす。一時研究所に石原将軍来り、三時まで談る」

このように、大川は昭和十八年一月二日に蒋君輝を上海から迎え、一月八日に大川周明、蒋君輝、石原莞爾の三者で二時間にわたる会談が行われたことがわかる。では、そこで何が話されたのか。それを明らかにしてくれるのが、蒋君輝自ら著した『扶桑七十年の夢』である。

〈[昭和十八年]一月二日の朝東京着、大川先生と従弟の高橋喜蔵氏の出迎えを戴き、まず目黒の夕陽が丘の大川学院に落着き、川又、海保(勇)両氏はここで辞去され、先生の御案内で同じ目黒台にある先生宅に行った。ここに一筆したいことは大川学院は別称瑞光寮、俗に大川塾ともいい、正式名称は満鉄東亜経済調査局附属研究所という。

(中略)

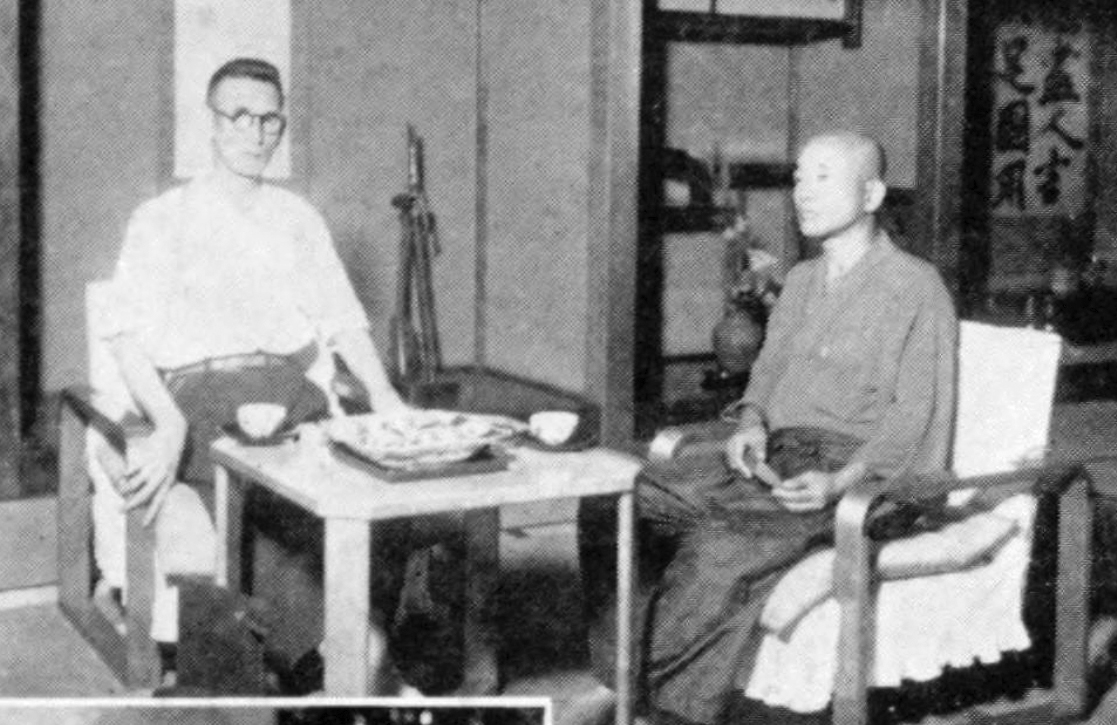

[昭和十八年一日八日]の午後、私は大川学院で初めて石原将軍に会った。将軍は古い軍服を着ていてまだ何にも喋らないうちに、大川博士は冒頭私に次のように言った。

「将軍は現地軍が皆さんに与えた迷惑を充分伺ってから対策をたてたいといっておられるから、お互い同志と思い、一切遠慮なく話し合って貰いたい」と。

それで私は十二月八日以後、私が目撃した日本軍の暴虐と民衆の憤慨についてつぶさに話した。私はさらに言葉をつづけて、

「中国の民衆はここ四、五年以来日本軍の姦淫焼殺の暴力を忍受してきた。いつかはよくなるだろうと期待して来たが一向によくならないばかりか、日本は『東亜新秩序』という看板を掲げてなお中国の文化を破壊し、財産を奪取して止むところがない。新秩序という看板の内実は暴虐な行動であったと解釈する外なく、そうであるならば、中国で「困獣猶闘(困った獣といえどもなお闘う)」という言葉があるとおり、いつ、どこで何が起るか分らない。この不測の不幸を抑止できる人は東亜聯盟の石原将軍だけであるとわれわれは確信しているので、今日上海から懇請に来た訳である」

と訴えた。将軍は苦しい表情をされて、あのギョロリとした目で私を見られ、

「よく聴かせて下さいました。よく分りました」

と連呼され、続いて

「貴方がた中国人は日本にどんな希望を持っているか」

と聞かれた。私は

「率直に申しますと中国人が全部望んでいることは日本軍の大陸からの全面撤兵で、これが一番効果的な処置であると思う。兵隊が優越感を持ち、商売人は軍人と結託して利権をあさる。一切が日本軍との繋がりで民衆に迷惑をかけている実状である。ゆえに軍の引揚げこそが問題を無くし、根源を絶つもので、最上の策であると思う。もちろん引揚げはタイミングの問題があると思うが今が、一番よいタイミングと思う」

といった。石原将軍は

「分りました」といった。大川博士は私を見て、

「問題は東条だ。石原将軍は中国の皆さんと同じ主張だが、東条が反対している」

といってさらに目玉を廻して、石原氏を見なから次のように話した。

「蒋先生は学者で、日本人の教え子も中国人の教え子も何千人かいる。先生が書かれた日本語教科書は政府の検定教科書として何十万部か出している。蒋先生の教科書を読んだものは誰も蒋先生を知っている。私の知る中国人の友人の中に蒋先生ほど誠意を持っている人は他にいない。蒋先生の率直な話は中国人の気持を代表している」と。

大川先生の話も終り、午後五時頃三人は別れ、石原さんは晩の座談会に行った〉

そして同年六月、大川は次のように占領地域における経済政策を厳しく批判した。

「支那に於ける指導層の反日は…日本の真個の精神に対する誤解又は曲解より来るものであるが、一般民衆が現に日本に対して抱きつゝある反感は、自ら別個の原因によるものである。占領地区に於ける政治・経済・文化の諸方面に於ける日本の諸政策、殊に経済政策が適切有効でなかつたことを、遺憾ながら正直に承認しなければならぬ。……経済方面に於ては、それが直接民衆の生活に関するか故に、政策の適否は影響するところ、最も広汎深刻である。今や日本の占領地区に於ける物資の欠乏、物価の暴騰、従つて民衆生活の困苦悲惨は、人の腸を断つものがある。而も無知なる支那民衆は、是くの如く痛苦を悉く日本の責に帰し、骨に徹する怨を抱いている。……それ故に何人であらうとも日本を敵として戦ふ者に味方する。民衆に此の敵意ある限り、明日蒋介石が死んでも支那事変の真個の解決は期すべくもなく、国民党に代つて共産党が抗戦を続けるであらう。前後七年に亘る戦争に、支那の民衆は惨苦の限りを嘗め尽くして居る。彼等は心の奥底に於て切々と平和を希つて居る。若し日本が適切なる経済政策によつて彼等の生活を些かにても緩和するなら、彼等の抗日感情は次第に薄らくであらう」(「日本と支那」『公論』昭和十八年六月)