東亜同文書院第26期生(昭和5年)若宮二郎、大久保英久、宮澤敝七と祖父川瀬徳男の4名が残した旅行記「白樺の口吻」には、奉天の西田病院と並んで、盛京時報社が「真の日支親善の実行者」であると書かれている。

東亜同文書院第26期生(昭和5年)若宮二郎、大久保英久、宮澤敝七と祖父川瀬徳男の4名が残した旅行記「白樺の口吻」には、奉天の西田病院と並んで、盛京時報社が「真の日支親善の実行者」であると書かれている。

まず、盛京時報社について基本的なことを確認しておきたい。『盛京時報』は、1906年10月18日、満州初の日本人経営漢字新聞として創刊された。以来、1945年までの38年間にわたって、多くの報道・社説・文芸作品などを発表した。

同紙刊行を主導したのは、北京で漢字新聞『順天時報』を経営していた中島真雄である。創刊時主要メンバーには、中島のほかに、主筆稲垣伸太郎、営業担当の一宮房太郎、染谷宝蔵、編集担当の佐藤善雄がいた。

中島は、日本奉天総領事萩原守一から資金提供を受けるとともに、奉天の清政府官員と交渉して、記者の採用、職員の募集などの支援を得ている。奉天民政使張元奇、奉天交渉局長陶大均など満州の清政府有力者からも協力を得た。

華京碩氏によると、1915年に中島真雄の支援金着服疑惑が発生し、警告処分を受けて以降、『盛京時報』の紙面に外務省の主張に反する記事が出るようになった。

1926年には、東亜同文書院で教鞭をとっていた佐原篤介が社長に就任し、時事問題を論じ、言論界で重要な役割を果たすようになる。

「維新・興亜団体」カテゴリーアーカイブ

松本健一先生の御冥福をお祈りします

松本健一先生が平成26年11月27日に亡くなった。残念でならない。

松本健一先生が平成26年11月27日に亡くなった。残念でならない。

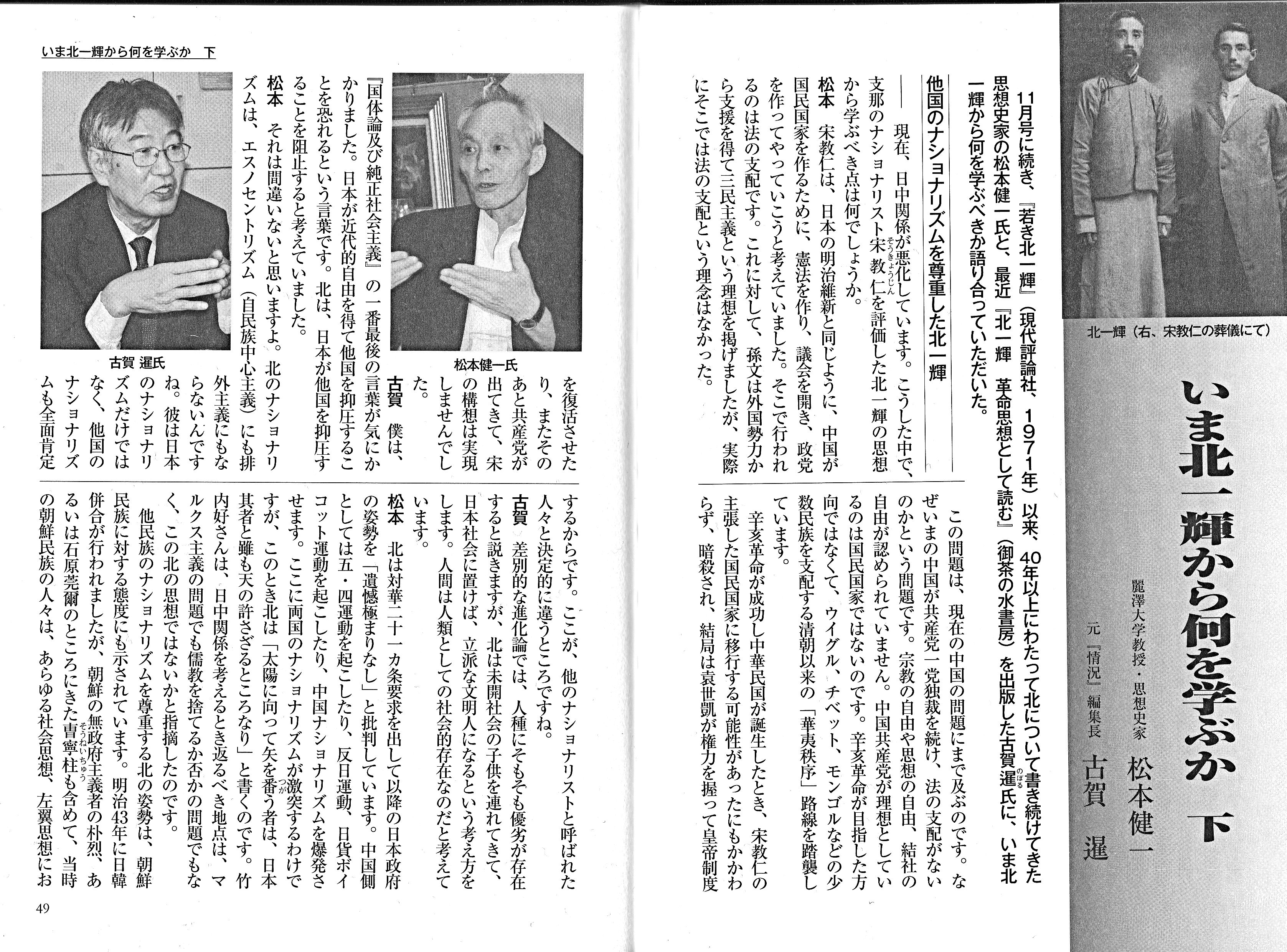

『月刊日本』(12月号)掲載の「いま北一輝から何を学ぶか 下」(古賀暹氏との対談)が最後となってしまうとは……。

この対談は9月下旬にやっていただいた。そのとき、げっそり痩せられていたので、体調についてお伺いしたところ、「潰瘍を切ったばかりでまだ調子が悪い。外では食事ができない」と仰っていた。それでも、古賀氏と約3時間にわたって気迫に満ちた対談を展開していただいた。

『月刊日本』では10月号から新連載「天下に求めて足らざれば、古人に求めよ」もスタートしていただいた。ところが10月末に、「まだ体力が回復していないので12月号(11月10日締め切り)は休ませていただきたい」とのご連絡を頂戴していた。亡くなる一週間前に「体調はいかがでしょうか」と手紙を書かせていただいた。お返事がないので、お電話しようと思った矢先に訃報が飛び込んできた。ショックだった。

もう30年ほど前、自分が学生の頃から、松本先生の『若き北一輝』『出口王仁三郎』『大川周明』などを読んで、アジア主義や近代史に目を開かせていただいた。心よりご冥福をお祈りします。

続きを読む 松本健一先生の御冥福をお祈りします

皇道経済の施策─大日本生産党産業調査部編『日本新経済策 前巻』

以下は、昭和7年末に大日本生産党産業調査部が編んだ『日本新経済策 前巻』の目次。

第一章 總論

一 日本主義の發祥と國家社會主義/1

二 國民思想と經濟社會組織/3

三 資本主義經濟の行詰と經濟組織の改修より建設へ(附圖七頁、九頁)/5

四 企業經營合理化の要/10

五 國家管理に依る統制經濟社會の經營的矛盾性(附圖十三頁)/11

六 中小商工對策の根本問題/14

七 農村對策の根本問題/15

八 金融機關の國家管理の提唱/17

九 國營事業とすべき企業/18

十 我經濟社會の建設大綱(附圖二十頁)/19

十一 企業統制の眞意義と具體的手段/21

十二 產業統制機關の組織と機能 (附圖二十五頁)/24 続きを読む 皇道経済の施策─大日本生産党産業調査部編『日本新経済策 前巻』

正義、人道、自由、文明を目指した興亜論─杉田定一「東洋に於ける我国の天職」

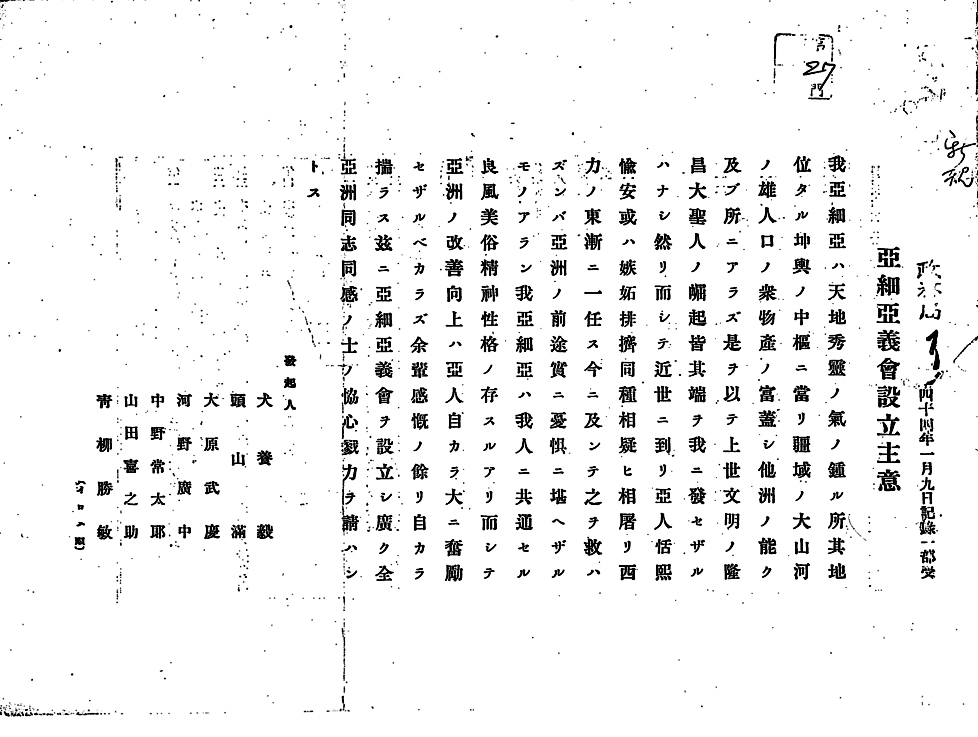

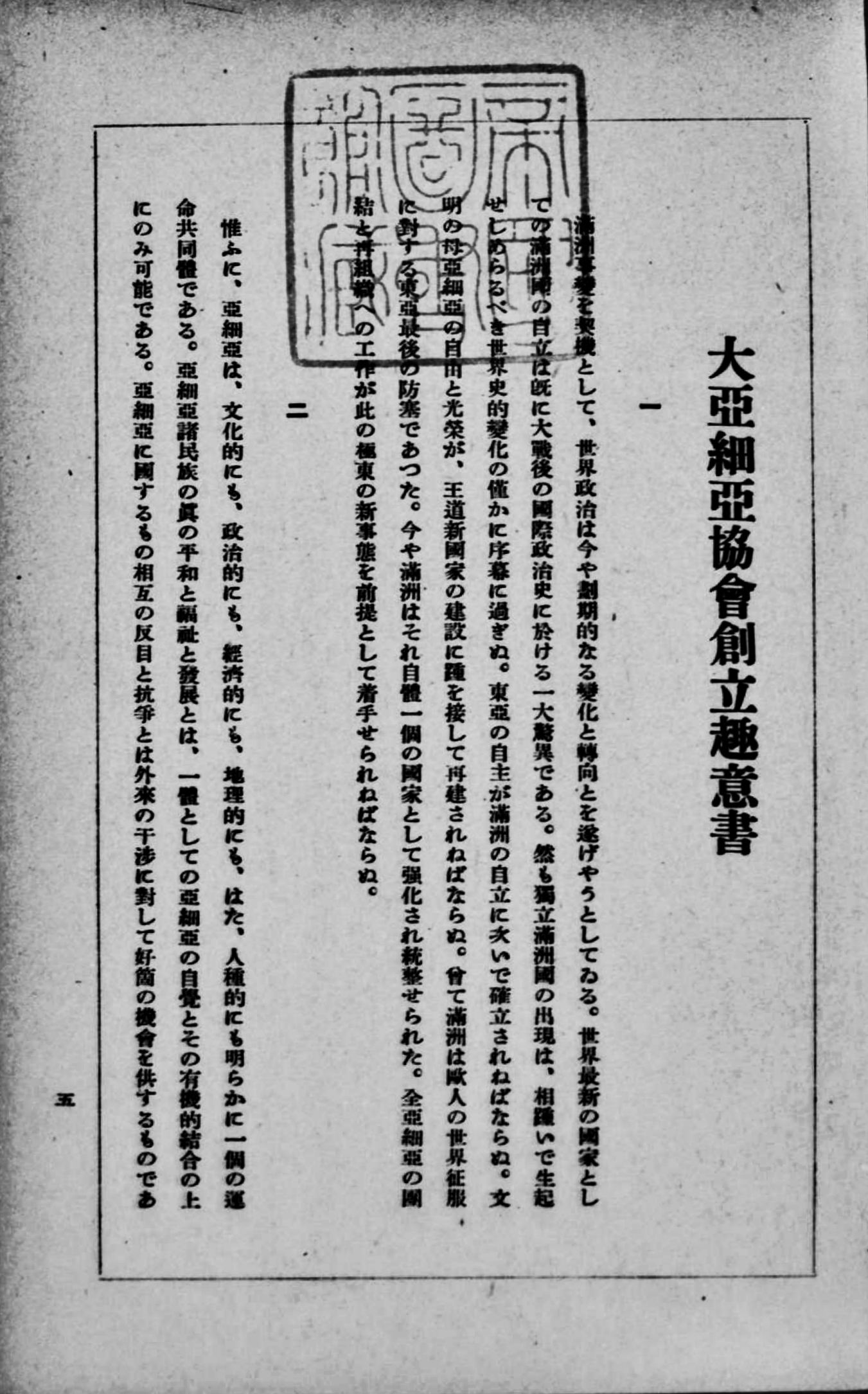

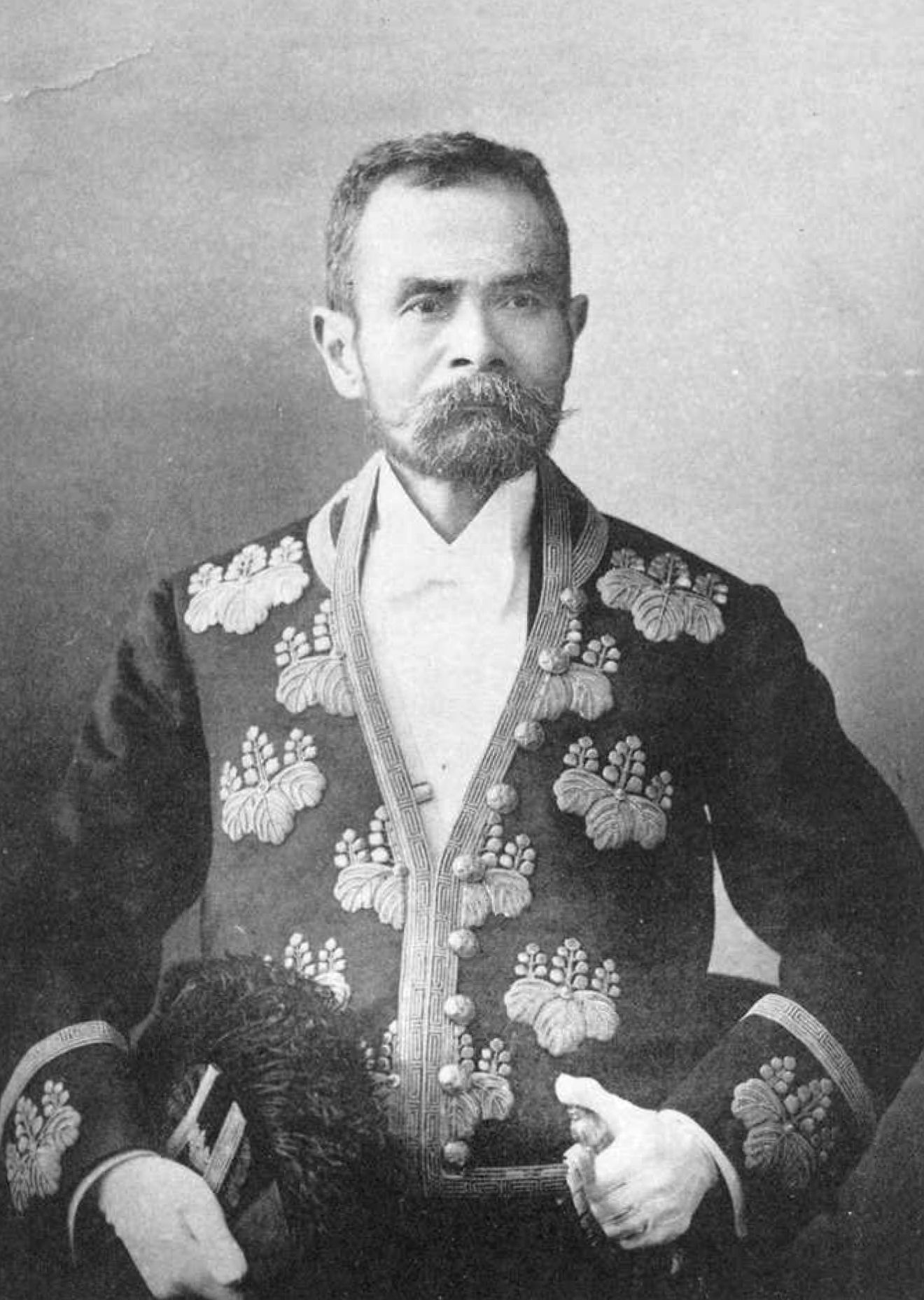

崎門学派の吉田東篁に師事し、君臣の大義と内外の別の観念を培った杉田定一は、正義、人道、自由、文明の立場から興亜論を展開していた。第一次世界大戦勃発を受け、杉田は「東洋に於ける我国の天職」と題して、次のように語っている。

崎門学派の吉田東篁に師事し、君臣の大義と内外の別の観念を培った杉田定一は、正義、人道、自由、文明の立場から興亜論を展開していた。第一次世界大戦勃発を受け、杉田は「東洋に於ける我国の天職」と題して、次のように語っている。

〈熟ゝ東洋の現状を考ふるに、隣国支那は積衰の余、比年内憂外患交到り、自立の力なく、漸く列国の均勢に依つて其の領土を保全せるの姿あり。印度、亦夙に英国の領する所となつて、其の民に独立の意気空しく、其の他の小邦に至つては、又諭ずるに足るものなし。此の間に於て、唯独り我国は二千年来の独立を保ち、以て僅かに東洋の面目を維持しつゝあるのみ。されば、東洋諸国の沈没は、実に我国の責任に関する所にして、我国民たる者は、常に亜細亜の先覚者、東洋の盟主を以て自ら任じ、国を富まし兵を強め、以て東洋諸邦の平和、文明の為めに貢献する所あらざるべからざる也。此の言たる聊か不遜に似て、亜細亜は、亜細亜の亜細亜也と云ふが如き、観念の存するなからんやと解する者も、なきにしも非ざれども、吾人の此の言をなすや、実に正義、人道、自由、文明の理想とを基礎とせるものにして、其の間、毫末も亜細亜対欧羅巴と云ふが如き、人種的観念の存するに非ず。要は、唯東洋諸邦の迷夢を醒まし、彼等をして、等しく文明の恩沢に浴せしめんとするの微衷より出づるに外あらざる也。されば、吾人は此の主義理想を同うする者あらば、他の東西、人の黒白を選ばず、相提携して、喜んで共に其の事に当らん事を冀ふものなり。余の此の主義を抱くや、実に歳久しく明治十七年、先づ、清国の覚醒を志して支那に遊び、同志と共に上海に東洋学館を興し、以て大に、支那啓発の為めに尽す所ありたり。其の後東洋学館は、変じて貿易研究所となり、貿易研究所は、後更に変じて現今の東亜同文書院となれり。東洋学館は、実に、支部に於ける学校の嚆矢なりとす。明治二十四、五年の頃、更に海軍建議案を提出して、東洋平和の為めに、海軍拡張の急務なる事を説き、従来の巡洋艦中心の制度を改めて、戦闘艦本体の組織とし、八万噸計画を十五万噸となす事を主張し、大に当局の反省を促したることあり。 続きを読む 正義、人道、自由、文明を目指した興亜論─杉田定一「東洋に於ける我国の天職」

頭山満─維新・興亜陣営最大のカリスマ

南洲の魂を追い求めて─終生の愛読書『洗心洞箚記』

大正十年秋、後に五・一五事件に連座する本間憲一郎は、頭山満のお伴をして、水戸の那珂川で鮭漁を楽しんでいた。船頭が一尾でも多く獲ろうと、焦りはじめたときである。川の中流で船が橋に激突、その衝撃で船は大きく揺れ、船中の人は皆横倒しになった。そのとき、頭山は冬外套を着て、両手をふところに入れていた。

「頭山先生が危ない!」

本間は咄嗟に頭山の身を案じた。川の流れは深くて速い。転覆すれば命にかかわる。

ところが、本間が頭山を見ると、頭から水飛沫を被ったにもかかわらず、ふところに手を入れたまま、眉毛一つ動かさず悠然としている。驚きもせず、慌てもせず、いつもの温顔を漂わせていたのである。「これが無心ということなのか」。

この体験を本間は振り返り、頭山が大塩平八郎の心境に到達していたものと信じていると書き残している。大塩は天保三(一八三二)年、中江藤樹の墓参の帰り、琵琶湖で暴風に遭い、転覆の危機に直面した。このときの教訓を大塩は、その講義ノート『洗心洞箚記』に記している。 続きを読む 頭山満─維新・興亜陣営最大のカリスマ

佐藤文雄と維新派言論機関『大気新聞』

松村介石、満川亀太郎、大川周明らの思想的影響を受けて、独自の興亜・維新運動を展開した佐藤文雄は、大正15年4月に宮城の気仙沼で大気社を創設、『大気新聞』を発刊した。言論機関としての高い志は、創刊号の次の一文に示されている。

松村介石、満川亀太郎、大川周明らの思想的影響を受けて、独自の興亜・維新運動を展開した佐藤文雄は、大正15年4月に宮城の気仙沼で大気社を創設、『大気新聞』を発刊した。言論機関としての高い志は、創刊号の次の一文に示されている。

「現代文明社会に於て社会教育機関として又報道機関として新聞紙の必要なることは吾人の今更論ずるまでもない所である。然しながら現今公にせられてゐる新聞を見るに其の何れもが新聞本来の目的から遠ざかり徒らに一方に偏し情実にとらはれ、営利のみ目的とし公明を失してゐる、殊に地方に横行する新聞の如きに至っては其の低劣なるに吾人の等しく遺憾とする所である、かかる現状を黙視するに忍びず決然として起ち……真の文明なる理想の社会建設の為に全力を傾注するのは吾が同人の大気新聞である」

「大気」と命名した理由を、佐藤は次のように説明している。

「藤田東湖先生の正気歌の劈頭に『天地正大気、粋然として神州にあつまり秀ては不二岳となり巍々として千秋に聳え』云々とあるが、此の気ありてこそ日本は常に最高の善に向ひ創造されつつあるのである。……天下に峻徳を明らかにし、人類を一様に慈み養ふの象徴は、我が地球を普く包む大気に於て明かに現され、所謂吾人は此の大気の潤徳により生を続け、然かも日に日に新らたなる己を造りゆく事が出来るのである。日に新らたなる己を造るということは新日本を創造するの所以である。即ち此の理想的新日本建設の第一歩として地方人の英気を養ひ地方文化の向上と産業発達のために、敬愛する我が同郷の各位と一致協力、大気仙沼建設のため一大貢献をなさんとするものである。これ我が同人が『大気』の名を選び、世のあらゆる不義非道に対して宣戦を布告するの覚悟、即ち筆を投ずるの覚悟を以て新聞を発刊した所以である」

『大気新聞』は綱領として、

一、宗教的生活の実現 一、精神生活に於ける自由の実現 一、政治生活に於ける平等の実現 一、経済生活に於ける友愛の実現 一、地方文化発達の実現 一、産業交通政策の確立──を掲げ、次のように宣言した。

〈「大気新聞」は筆を投ずるの覚悟を以て刊行するものであります。筆を投ずるの覚悟とは即ちあらゆる世の不義非道に対する宣戦を布告するの覚悟であります。平等を欠ける現在の政治は特権階級擁護の政治であります。友愛の精神なき経済生活は幾多同胞を死滅せしめんとして居ります。更らに精神生活に自由を失へる日本国民は真実の意味に於ける奴隷であります。日本は今や国民的にも国際的にも奴隷解放の陣頭に起つ秋が来たのであります。日本は何時までも同じ日本ではありません。日本は現に造られつつある国であります、即ち最高の善に向って突進する国でなければなりません、国家は国民の魂を基礎とし且つ国民の魂を以て組立てられた家であります。故に日本を創造しつつある者は吾人お互の魂なのであります。孔子は三千年の昔に於て「明徳を天下に明にせんと欲する者は先づ其国を治め共国を治めんと欲する者は先づ其家を斉ふ其家を斉へんと欲する者は先づ其身を修む」と説示して居るではありませんか。所謂吾人其者を救ふは日本国家其者を解放するの所以でなければなりません、日本国家の解放は、やがて大亜細亜の解放であります。大亜細亜の解放は、やがて人類の解放であります。即ち我が日本は人類解放戦の大使徒たることを信じなければなりません。吾人「大気新聞」同人は其力小なりと雖も以上の理想実現のため渾身の努力を続けんとするものであります。即ち其第一歩としてお互国家中心勢力たる地方人の天地正大の気を養ひ地方文化の向上と産業交通発達のため一大貢献をなさんとするものであります〉

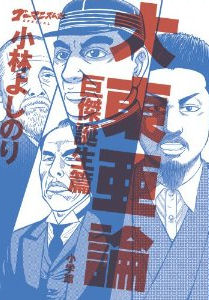

今こそ興亜論に目覚めよ!─『大東亜論 巨傑誕生篇』刊行の意義

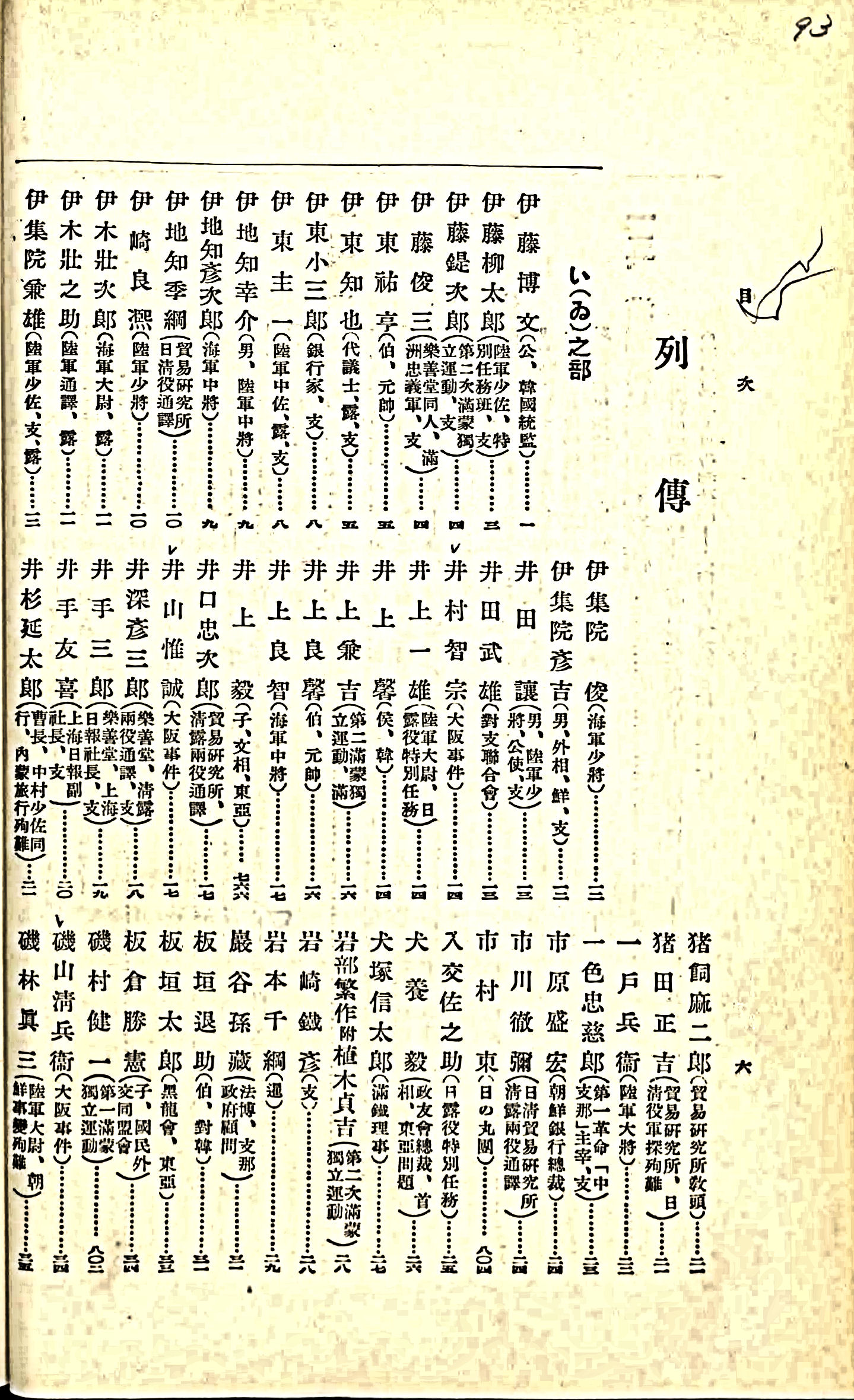

興亜論研究の基礎文献『東亜先覚志士記伝』

黒龍会編『東亜先覚志士記伝 上巻』(黒龍会出版部、昭和8~10年)と同下巻(同、昭和11年)が近代デジタルライブラリーに収録された。

玄洋社・黒龍会を中心とする興亜論研究の基礎文献。下巻には列伝が収められている。