国立国会図書館の憲政資料室に所蔵されている権藤成卿関係文書の中の「制度研究会」関係史料を紹介する。

国立国会図書館の憲政資料室に所蔵されている権藤成卿関係文書の中の「制度研究会」関係史料を紹介する。

〈謹白 饗に昭和十年五月在京同人相集り、権藤成卿翁を擁して我国朝の制度典例に関する研究を聞き、是を制度研究会と称し、毎木曜日に会合その検討の結果を毎月一回雑誌「制度の研究」に掲載して弘く江湖の同好に頒布いたし来り候……〉(つづく)

☞[長野朗の制度学─仮説「制度学と崎門学の共鳴」]

「著作/文献」カテゴリーアーカイブ

四元義隆に影響を与えた権藤成卿の思想

●四元義隆「民衆と天皇との間に何物をも挟んではいかん」

血盟団事件に連座した四元義隆は、権藤成卿の社稷自治論を信奉していた。彼は次のように述べていた。

血盟団事件に連座した四元義隆は、権藤成卿の社稷自治論を信奉していた。彼は次のように述べていた。

〈『自治民範』などにも出て来ますが、社稷ということであります。何時か先生は社稷というのは、あれは土と穀物ということだから、民衆の此の生活する事実、是が社稷で是が最も大事なことである。いろいろ大義名分などということがあるが、人間が食うということ、此の衣食住という大事なことを忘れて仕舞う為に何時も国家を誤るのだということを言われました。実際の人間が食って行くことを忘れて神様の様に思うことはいかんことで、民衆の生活事実ということは最も大事なことだと思います。歴史を見ても我々はいろんな歴史を教わりましたが、民衆の生活事実が、何うであったかということは一つも教わりませぬ。是れではいかんことです。夫れが日本の神武天皇から伝わった処の本当の伝統で、民衆と天皇、皇室との間に何物をも挟んではいかんのであります。其の中間に何か挟まるから何時も誤るのであります。夫れでずっと歴史をみて行くと民衆と天皇の間に有るものが出来て来ます。夫れは権力の手段である為、夫れを胡魔化す為にはいろいろな道徳も説かなければなりませぬ。是は謂わば間違った生き方であります。日本の本当の生き方というものではありませぬ。民衆が各々其の処に健全な生活をして行くことが、本当の天皇の御意志でなければならぬとそういう風に考えました。是れは先生の学問というよりも、私がそう考えたのでありますが、夫れで私は先生の学問は本当に日本の歴史というものから、此の具体的事実から見て日本の本当の制度と組織、そういうものの正しい学問だと思います」

大楽源太郎の私塾「西山書屋」規則、授業内容

大楽源太郎は慶応二年に私塾「西山書屋」(敬神堂)を開設した。塾規則、授業の日割は以下の通り。

●西山塾規則

一、第一君公の御主意を相守り、寮中親睦致し、練武学文懈怠なく勉強肝要之事

一、喧嘩口論高声堅く禁止之事付而俗曲同断之事

一、猥に外出堅く禁止の事但し難容用事之れ有候節は頭役座元へ相届外出致すべく侯

一、朔日十の日休日の事

一、朝六ツ時より五ツ時まで撃剣稽古の事

一、六ツ時より七ツ時まで読書稽古の事

一、暮六ツ時より四ツ時まで同断の事

一、二四六九日銃陣稽古のこと、但し四九日は九ツ時より七ツ時迄の事 其の余は諸稽古勝手次第の事

正月 敬神堂

右の条々堅相守侯事

●授業の日割

朔 日 休業

ニノ日 会読(論語、弘道館記述義)

三ノ日 同(外史)

四ノ日 同(靖献遺言、新論)

五ノ日 同(論語、弘道館記述義)

六ノ日 同(弘道館記述義)

七ノ日 同(外史)

八ノ日 同(靖献遺言)

九ノ日 同(弘道館記述義、新論)

十ノ日 休業

十一日/二十一日 詩文国詩随意

西海の勤皇志士・松浦八郎と蒲生君平①

『西海忠士小伝』や『稿本八女郡史』に収録された勤皇志士・松浦八郎は、元治元年7月21日、真木和泉とともに自刃し、天王山の露と消えた人物である。彼が蒲生君平の孤高の戦いを継ぐかのように、山陵荒廃について警鐘を鳴らしていた事実は、君平の精神が水戸─宇都宮─久留米で共有されていたことを物語っているようだ。松浦が大橋訥庵に師事していた事実が注目される。

『西海忠士小伝』や『稿本八女郡史』に収録された勤皇志士・松浦八郎は、元治元年7月21日、真木和泉とともに自刃し、天王山の露と消えた人物である。彼が蒲生君平の孤高の戦いを継ぐかのように、山陵荒廃について警鐘を鳴らしていた事実は、君平の精神が水戸─宇都宮─久留米で共有されていたことを物語っているようだ。松浦が大橋訥庵に師事していた事実が注目される。

以下、拙著『GHQが恐れた崎門学』に書いた大橋訥庵に関わる一節を引く。

●崎門派と共鳴した大橋訥庵の尊皇攘夷論

天保十二(一八四一)年の烈公による建白からおよそ二十年後の文久二(一八六二)年、君平の出身地である宇都宮藩によって再び山陵修補事業が建白されます。(中略)

嘉永三(一八五〇)年に宇都宮藩四代藩主忠温の招きにより、江戸藩邸において儒学を教授するようになったのが大橋訥庵です。彼は、『言志四録』で知られる佐藤一斎に師事し、天保十二(一八四一)年に日本橋で思誠塾を開き、子弟に儒学を指導していました。

訥庵の学問は朱子学と陽明学の折衷でしたが、嘉永五(一八五二)年頃には、朱子学一本に定まります。『大橋訥庵先生伝』を著した寺田剛は、訥庵が到達した朱子学は林羅山の朱子学とは異なり、むしろ崎門派に酷似していると評しています。寺田はまた、訥庵が特に闇斎を尊敬していたことは、諸所に見えていると指摘しています。実際、秋山寒緑、楠本端山・碩水、小笠原敬斎等、訥庵に入門した崎門の士、訥庵の門から出て崎門に入った者も少なくありません。

訥庵は安政六年には、養子の陶庵を肥後に送り、崎門派の月田蒙斎に学ばせています。蒙斎の家は、代々、熊本の野原八幡宮の宮司の家系で、京都で千手旭山から崎門の学を学んでいました。

訥庵が高山彦九郎に傾倒し、『山陵志』に込められた君平の志に思いを寄せたことは自然のなりゆきでした。もともと訥庵の実父清水赤城は、君平とともに『武備筌蹄』という兵学書を著そうとしたほど君平と親しい関係にあったのです。

ペリー来航以来、訥庵は尊皇攘夷論を鮮明にしていきます。安政四(一八五七)年には『闢邪小言』を刊行し、激しい尊皇攘夷論を唱えました。『日本外史』を著した頼山陽の三男で、安政の大獄において処刑された頼三樹三郎の遺体が埋葬もされずに打ち捨てられていることを見かね、南千住にあった小塚原刑場まで行き、遺体を棺に納め埋葬しています。

そして尊皇攘夷を目指した訥庵は、君平と幽谷の盟友関係を再現するかのように、水戸の尊攘派との関係を深めていくのです。

安政七(一八六〇)年の桜田門外の変で大老・井伊直弼が暗殺された後、老中安藤信正は老中久世広周と共に幕閣を主導します。安藤・久世は、井伊の開国路線を継承する一方、公武合体によって幕政の統制を図ろうとします。そこで、皇女・和宮降嫁を実行に移すべきと判断し、朝廷に対して、和宮降嫁を願い出たのです。しかし、和宮の兄・孝明天皇は、降嫁を要請する幕府に対し、断固として断り続けていました。

尊攘派の志士達は安藤に対する反発を強めていきました。水戸藩の西丸帯刀は、万延元(一八六〇)年七月、長州藩の桂小五郎らと連帯して行動する密約を結びます。これに基づき安藤の暗殺や横浜での外国人襲撃といった計画が立てられました。しかし、この頃長州藩内では長井雅楽の公武合体論が藩の主流を占めるようになり、藩士の参加が困難となります。そこで、水戸の尊攘派志士らは、訥庵一派と連携して、安藤の暗殺計画を進めたのです。

続きを読む 西海の勤皇志士・松浦八郎と蒲生君平①

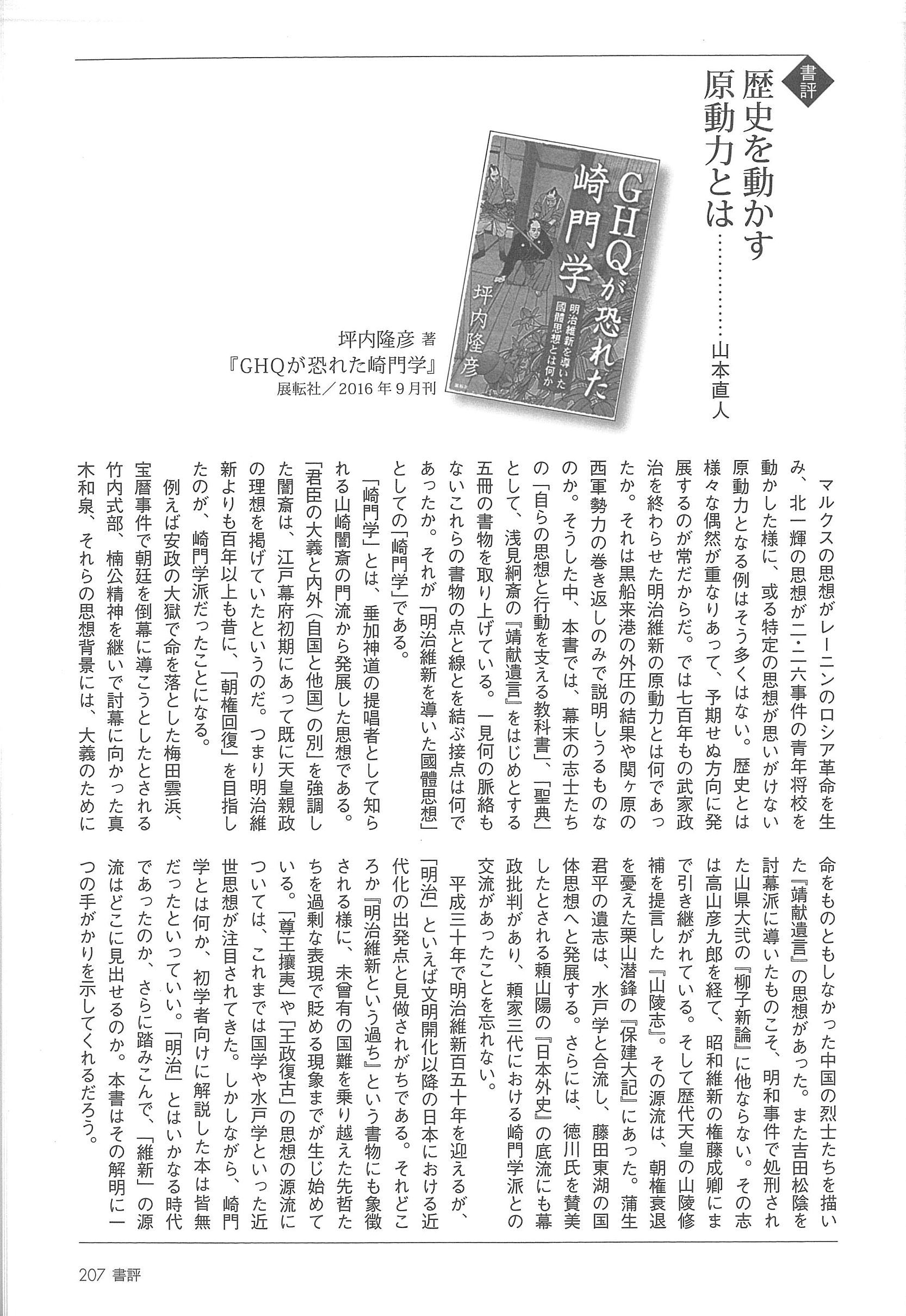

『GHQが恐れた崎門学』書評(平成29年7月)

『敗戦復興の千年史』(展転社)の著者、山本直人氏が『表現者』平成29年7月号に、「歴史を動かす原動力とは」と題して、拙著『GHQが恐れた崎門学』の書評を書いてくださった。誠にありがたい事だ。

〈マルクスの思想がレーニンのロシア革命を生み、北一輝の思想が二・二六事件の青年将校を動かした様に、或る特定の思想が思いがけない原動力となる例はそう多くはない。歴史とは様々な偶然が重なりあって、予期せぬ方向に発展するのが常だからだ。では七百年もの武家政治を終わらせた明治維新の原動力とは何であったか。それは黒船来港の外圧の結果や関ヶ原の西軍勢力の巻き返しのみで説明しうるものなのか。そうした中、本書では、幕末の志士たちの「自らの思想と行動を支える教科書」、「聖典」として、浅見絅斎の『靖献遺言』をはじめとする五冊の書物を取り上げている。一見何の脈絡もないこれらの書物の点と線とを結ぶ接点は何であったか。それが「明治維新を導いた國體思想」としての「崎門学」である。

「崎門学」とは、垂加神道の提唱者として知られる山崎闇斎の門流から発展した思想である。「君臣の大義と内外(自国と他国)の別」を強調した闇斎は、江戸幕府初期にあって既に天皇親政の理想を掲げていたというのだ。つまり明治維新よりも百年以上も昔に、「朝権回復」を目指したのが、崎門学派だったことになる。

例えば安政の大獄で命を落とした梅田雲浜、宝暦事件で朝廷を倒幕に導こうとしたとされる竹内式部、楠公精神を継いで討幕に向かった真木和泉、それらの思想背景には、大義のために命をものともしなかった中国の烈士たちを描いた『靖献遺言』の思想があった。また吉田松陰を討幕派に導いたものこそ、明和事件で処刑された山県大弐の『柳子新論』に他ならない。その志は高山彦九郎を経て、昭和維新の権藤成卿にまで引き継がれている。そして歴代天皇の山陵修補を提言した『山陵志』。その源流は、朝権衰退を憂えた栗山潜鋒の『保建大記』にあった。蒲生君平の遺志は、水戸学と合流し、藤田東湖の国体思想へと発展する。さらには、徳川氏を賛美したとされる頼山陽の『日本外史』の底流にも幕政批判があり、頼家三代における崎門学派との交流があったことを忘れない。

平成三十年で明治維新百五十年を迎えるが、「明治」といえば文明開化以降の日本における近代化の出発点と見做されがちである。それどころか『明治維新という過ち』という書物にも象徴される様に、未曾有の国難を乗り越えた先哲たちを過剰な表現で貶める現象までが生じ始めている。「尊王攘夷」や「王政復古」の思想の源流については、これまでは国学や水戸学といった近世思想が注目されてきた。しかしながら、崎門学とは何か、初学者向けに解説した本は皆無だったといっていい。「明治」とはいかなる時代であったのか、さらに踏みこんで、「維新」の源流はどこに見出せるのか。本書はその解明に一つの手がかりを示してくれるだろう。〉

尊皇思想を鼓吹した『新葉和歌集』

平泉澄先生門下の鳥巣通明先生は、『恋闕』において、「久しきに亘って醸成された上代思慕に基く尊王論が倒幕論に発展するには、熱と力を与へる他の契機が必要であつた」と指摘し、その一つとして考えるべきものが吉野時代の回顧だと説いた。そして、吉野時代の回顧として重要なものとして、太平記、神皇正統記とともに新葉和歌集を挙げ、次のように書いている。

平泉澄先生門下の鳥巣通明先生は、『恋闕』において、「久しきに亘って醸成された上代思慕に基く尊王論が倒幕論に発展するには、熱と力を与へる他の契機が必要であつた」と指摘し、その一つとして考えるべきものが吉野時代の回顧だと説いた。そして、吉野時代の回顧として重要なものとして、太平記、神皇正統記とともに新葉和歌集を挙げ、次のように書いている。

〈最後に新葉和歌集について考へよう。これは 後醍醐天皇の皇子 宗良親王が撰集し給ひしもの、「かみ元弘のはじめより、しも弘和の今にいたるまで、世は三つぎ、年はいそとせのあひだ」吉野の 朝廷に仕へて、滅私奉公の誠を捧げた人々の歌を含んでゐる(序文)。内容については親しく繙くべきであり、多くの解脱もなされて居るから、こゝでは佐々木信綱博士の雄渾適切なる一文を引用するに止めよう。

新葉集をとつて一首を高唱すると、切つて離した弓弦の高鳴る響が聞える。馬上の武士の草摺に触れて錚鑅たる佩剣の響が聞える。更に暝目して当時を想像すると御簾あらはに板敷寒き行宮の夜、嵐に瞬く燈火の下に侍してもとの都にかへさずらめやと憤り歌つたおもかげが現はれる。皇事に痩盡せる白髪の准后が、敵中ふかき孤城の一室に史筆をとるさまもうかぶ。新葉集は熱烈の作に富んで浮華の調がない、云々。(改造社版『頭註 新葉和歌集』序文)

その立場の相違の故に、新後拾遺集、新続古今集撰集の際には、事大主義の「心なき撰者」により門戸を鎖され、足利政権下を通じて不遇であり、わづかに書写せられて伝はつたが、近世になると、承応二(一六五三)年、寛文二(一六六二)年、宝暦元(一七一五)年と開板せられ、承応二年板と同板で年月不明の版本もあり、ひろろく流布することになつた。そしで光圀卿が扶桑拾葉集を集めた時、二十一代集と同格に待遇されたのであつた。このことについて吉田令世がいみじくも「大日本史に南朝を正統と立給へると、この新葉集を勅撰の中に入れたまへるとはやがておなじ趣」である(歴代和歌勅撰考)と指鏑してゐるのは人のよく知るところである。応永三十二(一四二七)年兵部卿師成親王が「斯書は南朝慶寿院法皇御在位の時、予が叔父中務卿宗良親王に詔して撰せしめらるゝ所なり云々(富岡氏本 新葉集奥書)」と仰せられてゐることを思へば、新葉集は、こゝにはじめて正しき地位を与へられたと云ふべきであらう。然してこの光圀卿と相前後して吉野時代の修史の業を企てた加賀侯前田綱紀が、宗良親王賛辞を作り、その中より今日人口に膾炙せる御歌

君のため世の為なにか惜しからむ 捨ててかひある命なりせば

を抽出し「命を委ねるの志節、所謂君に身を忘れ、国に家を忘れる語にも叶へり」と云つたのは本書が単に史料乏しき吉野時代研究の資料としで重用されたばかりでなく、その内容をなす悲歌が尊王思想鼓吹に役たつー径路を示すものであらう〉

高須芳次郎の会沢正志斎評

高須芳次郎は『近世日本儒学史』(越後屋書房、昭和18年)において、会沢正志斎について次のように評している。

高須芳次郎は『近世日本儒学史』(越後屋書房、昭和18年)において、会沢正志斎について次のように評している。

〈就中「新論」は……日本國體の尊厳を理論の上から詳しく説いた最初の書であつた。それと共に農本主義を叫んで、士民の経済的行詰りを打開し、忠孝一本主義を唱へて、国民の思想的立場を強力ならしめることにつとめた。その国防論の如きも、軍事科学の知識を本にして、詳しく陸海軍の新設備を論じ、頗る当時に適切だつた。

それ故天下の志士、国士を以て任ずる人々は争うて「新論」を読んだのである。真木和泉、平野次郎、安達清風らはいづれも「新論」から少からぬ感銘を得た。その他、薩長と土肥諸藩の人々のうちには「新論」愛読者が多かつたのである。かうして「新論」一篇は正志斎の名を全日本に伝へ、彼の風采を想望して水戸へくる有為の青年がなかなか多かつた。吉田松陰も亦正志斎を崇拝してその教へを受け「会沢先生は、人中の虎だ」と感嘆した。

(中略)

正志斉はまた文章に長じ、精力に富んで頭脳が明快であつたから、水戸学精神を世に普及するために年々著述を出した。中にも「下学遺言」「及門遺範」の二書は、水戸政教学の本旨をよく伝へ、後人を感奮せしめる力が強い〉

山陵復興と烈公─藤田東湖「回天詩史」

蒲生君平の山陵復興の志は、もともと義公の志を継いだものだった。そして、君平の思いを継承したのが、彼の盟友藤田幽谷であり、その次男の東湖だった。そして、彼らの期待に応えて山陵復興を幕府に建議したのが烈公であった。東湖の「回天詩史」には、それが明確に示されている。以下、村上寛『回天詩史 評釈』(嵩山堂、明44年)の評釈を引く。

蒲生君平の山陵復興の志は、もともと義公の志を継いだものだった。そして、君平の思いを継承したのが、彼の盟友藤田幽谷であり、その次男の東湖だった。そして、彼らの期待に応えて山陵復興を幕府に建議したのが烈公であった。東湖の「回天詩史」には、それが明確に示されている。以下、村上寛『回天詩史 評釈』(嵩山堂、明44年)の評釈を引く。

〈この事に考へが及ぶと、歎息痛恨の情に堪へないのである。因つて公(烈公)の禍を幕府からうけられたわけや、諸臣が公の大志を忌みきらふわけをさぐつて見ると、久しい前からであつて、決して、一朝一夕に始まつたことではないのである。公はかつて天皇のみささぎのあれすたれたるをなげかれて、その修覆をはかられた。而して、まづ先きに、畝傍の神武御陵を修めて、漸次、他の陵に及ぼうとせられた。下野の処士の蒲生君蔵のこしらへた山陵志を見て、その方角だとか、土地の遠近だとか、高低だとかいふことを知つた。適、桑原信敬が、京都に祗役したとき、みづから、畝傍の御陵に往つて、土人にとうたり、ふるい記録を参考としたりして、貝原篤信の説を尤もよるべきものと知つて、始めて、山陵志のあやまりを弁じた。蓋、篤信の時には、山陵は廃してゐたが、其の趾になほのこつてをつた、しかし、君蔵の時になつては、其の趾もなくなつた。これそのあやまつたわけである。信敬は早速その説を書いて一巻の書物にして自分によつて、之れを上らしめた。時に公は既に幕府に建議してゐられたので、是に至つてたびたび之れを催促せられたのである。

その説はかうである。神武天皇が御即位になった辛酉元年から今日に至るまで二千四百九十余年であつて、庚子の歳には二千五百にならうとしてゐる。よろしくこの時に及んで、その山陵を修めて、以つて忠孝を天下に明にすべきものである。いま、議者は天朝を尊んだならば、幕府が戚権を失ふに至るであらうといふものがあるが、ああ是れ何といふことであらう。山陵があれすたれたことは久しき以前からである。天下の義を知れるものはだれでも、一にぎりの土でもまして、国恩に報じやうと思はないものがあらうか。けれども、之れをしないものは幕府に遠慮してゐるからである。もし、不法の民があつて、わぎはひを仕出来してまづまつさきに山陵を修めて、大義を以つて天下に唱道するやうなことがあつたならば、まことに幕府の大耻といふべきものではないか。して見ると天朝を尊ぶといふものは忠孝の道を明にし、以つて非望の念をたたしめるものであつて、天下の人民はまさに益々幕府の義に服しやうとするのである。どうして威を失ふなどのことがあらうぞといつたが、幕府のものは、とうとう、公のこと説を用ゐることができなかつたのであつた〉

先帝陛下の御学問─杉浦重剛「倫理御進講草案」大義名分

先帝陛下(当時皇太子殿下)が学習院初等科をご卒業されたのを機に、大正3(1914)年5月、東宮御学問所が設立された。歴史担当・白鳥庫吉、地理担当・石井国次など、16科目の担当が決まったが、肝心の倫理の御用掛が決まらなかった。帝王学を進講する倫理担当には、和漢洋の知識に通じ、高い識見人格を備えていることが求められた。

先帝陛下(当時皇太子殿下)が学習院初等科をご卒業されたのを機に、大正3(1914)年5月、東宮御学問所が設立された。歴史担当・白鳥庫吉、地理担当・石井国次など、16科目の担当が決まったが、肝心の倫理の御用掛が決まらなかった。帝王学を進講する倫理担当には、和漢洋の知識に通じ、高い識見人格を備えていることが求められた。

東郷平八郎総裁、波多野敬直副総裁らが慎重な協議を続け、元第一高等学校長として名声の高かった狩野亮吉の名が挙がったが、狩野はその任務の重さを恐れ辞退した。このとき、杉浦重剛の真価を知るものは、御進講の適任者として彼のことを考え始めていたのである。御教育主任の白鳥庫吉から相談を受けた澤柳政太郎は「杉浦さんがよいではないか」と杉浦の名を挙げた(『伝記』二百六頁)。これに白鳥も賛同、東郷総裁の意を受けて小笠原長生子爵が改めて杉浦の人物について調査した結果、「杉浦といふ人は命がけで事に当る人だと思ひます」と報告した。東郷は「それだけ聞けばよろしい」と言って、直ちに決定したという。 続きを読む 先帝陛下の御学問─杉浦重剛「倫理御進講草案」大義名分

幕末志士の学問─鳥巣通明『明治維新と志士』

明治維新を導いた幕末の志士とはいかなる存在だったのか。彼らが極めんとした学問とはどのようなものだったのか。それを知るための貴重な一冊がある。平泉澄門下の鳥巣通明が、明治維新100年に当たって著した『明治維新と志士』(神社本庁 明治維新百年記念叢書 2、昭和41年)である。

明治維新を導いた幕末の志士とはいかなる存在だったのか。彼らが極めんとした学問とはどのようなものだったのか。それを知るための貴重な一冊がある。平泉澄門下の鳥巣通明が、明治維新100年に当たって著した『明治維新と志士』(神社本庁 明治維新百年記念叢書 2、昭和41年)である。

鳥巣は「志士の性格」の一節で、次のように書いている。

〈おそらくマス・コミの影響によるものであらう、志士と云へば、世間ではとかく花柳の巷に出入りしては新撰組や幕府側の捕吏と血斗する姿を連想する人が多いやうである。テレビ・映画や小説をすべてフイクションと云ふのではない。牒報網や密偵をまくために、彼等は料亭や遊廓を利用して会合することが多かつた。明日をもはかられぬ生命である、時に生活が奔放に流れる者がゐたのも事実であつた。そこに、明治から今日まで跡を絶たない待合政治の源流がある、と説く人もゐるほどである。だが、それは志士たちの生活の一コマにすぎない。しかも彼等の間には、そのやうな生活を自戒する雰囲気が強かつたのである。例へば、長州の志士井上聞多が高杉晋作と一緒に京都三条通りの旗亭に投宿した時、同じく松下村塾で学んだ野村和作・入江九一が訪ねて行つて、

朝廷でも憂慮せられ、藩公も日夜国事に奔走してゐる時勢だから、われわれも妓楼や旗亭で国事を談ずることはつつしむべきだ。同志一同協議した結果、今後妓楼・旗亭に登るのをやめることにし、違反する者があれば、詰腹を切らせることにした。貴君等もこの盟約に加入されたい。

と申入れてゐることを注目しておこう。岩倉が云つたやうに志士と市井の放蕩無頼の徒との間には、はつきり一線を画して論ずべきであらう。 続きを読む 幕末志士の学問─鳥巣通明『明治維新と志士』