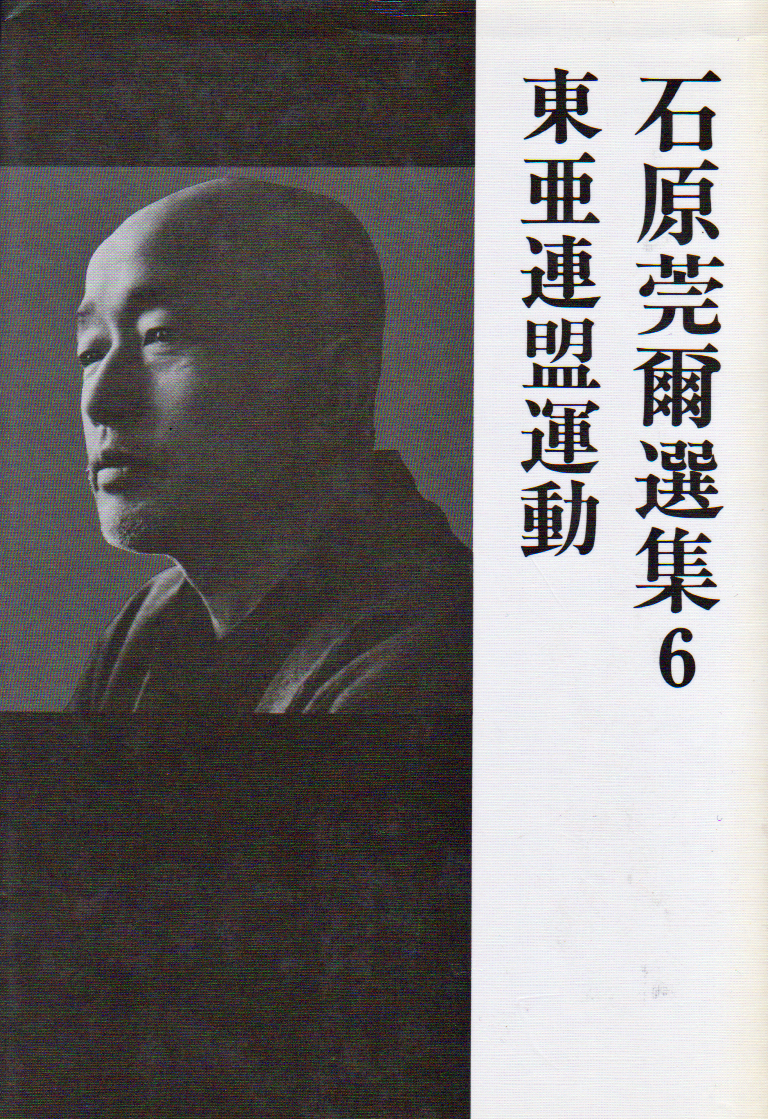

在野の興亜論者たちは、アジア諸民族が対等の立場で協力するという理想を追求し続けた。「東亜連盟建設要綱」(改定版 昭和18年6月)にもそれは明確に示されている。同要綱は、次のような章立てとなっている。

在野の興亜論者たちは、アジア諸民族が対等の立場で協力するという理想を追求し続けた。「東亜連盟建設要綱」(改定版 昭和18年6月)にもそれは明確に示されている。同要綱は、次のような章立てとなっている。

序篇 大東亜戦争と東亜連盟

第一篇 東亜連盟の理念

第一章 東亜連盟の名称

第二章 東亜連盟の範囲

第三章 連盟の指導原理

第四章 連盟結成の基礎条件

一、国防の共同 二、経済の一体化 三、政治の独立 四、文化の溝通

第五章 連盟の統制

第六章 東亜連盟の盟主

第二篇 東亜連盟の各国家

第一章 日本皇国

一、国防の担任 二、経済建設の指導 三、国內に於ける民族問題

第二章 満洲帝国

一、満洲国独立の理由 二、満洲国の責務 三、独立の完成

第三章 中華民国

一、支那事変の処理及び中国の連盟加入 二、中国当面の国內問題 三、独立の完成

第四章 南方諸国

一、南方開発の根本方針 二、南方統治に就いて

特に筆者は、「東亜連盟の盟主」の次の一節に注目している。

明治維新は封建制度を打破して民族国家を完成するのが、その政治的目標であった。国内の諸問題については世界史上無比の輝かしき成果を挙げ得たのであるが、一面他民族、特に東亜諸民族に対しては、勢の赴くところ徒に軽侮の悪風潮を生じ、安価な優越感をふりまわし、台湾・朝鮮の統治および満州国の建設に於て、文化の急速なる発展に大なる寄与をなし、諸民族を幸福とせることは否定し難きに拘らず、東亜諸民族の民心把握はむしろ失敗し、今なお漢民族を挙げて抗日に動員せられている現状である。

東亜連盟の結成をその中核問題とする昭和維新のため、我等は先ずこの事実を率直に認めることが第一の急務である。 続きを読む 「自ら日本国を東亜の盟主と称するは断じて聖旨に副い奉る所以ではない」─「東亜連盟建設要綱」(昭和18年6月)