フィリピンの大亜細亜主義者ピオ・デュラン博士に関する、金ケ江清太郎『歩いて来た道―ヒリッピン物語』(昭和43年)の記述を数回に分けて紹介する。

フィリピンの大亜細亜主義者ピオ・デュラン博士に関する、金ケ江清太郎『歩いて来た道―ヒリッピン物語』(昭和43年)の記述を数回に分けて紹介する。

金ケ江氏は明治27(1894)年に長崎県無佐世保市に生まれ、明治42年に16歳で単身マニラに渡航した。昭和10年にナショナル・ゴム工業を創立、戦後は信交商事を設立した。

〈……これから紹介する人たちは、ヒリッピン側でもいわゆる《親日家》として有名な人であった。

まず第一に挙げたいのは、ピヨ・デュラン氏である。氏は、はじめ友人のマルエル・リム氏と共同で法律事務所を開いていた有能な弁護士だった。横浜正金銀行、日本鉱業のほか日本人関係の顧問弁護士をしていて、在留邦人との知己も多く、のちにはヒリッピン大学のプロフェッサアーとなり、さらに郷里アルバイ州から立候補して下院議員になった、明るい性格の人であった。

デュラン氏が、どうして大の日本びいきになり、日比同盟論まで提唱するようになったか、その詳しい動機や経緯は聞きおよんでいないが、アメリカの統治下にあった当時のヒリッピンで、堂々と日比同盟論を主張する氏の勇気と信念には、わたしも感服したものだった。

デュラン氏が学者としての立場から、あらゆる関係の文書を渉猟し、研究を重ねてゆくうちに日本の歴史と国体を知り、そして日本民族に心を惹かれ、ことに氏の魂を強くうったものが、日本古来の武士道の精神であったらしい。

ヒリッピンのように言葉も習慣も、そして文化も宗教も異なる群小の多民族が雑居している国で、国家としての歴史もまた、民族としての伝統もなく、まして植民地として永く外国の圧制下に苦しんできた国柄であってみれば、連綿たる歴史と伝統と文化を待った国家と国民に対して、深い憧憬を抱き、ことに明治維新後、近代国家として発展してきた隣邦・日本に、心から尊敬の念を寄せていたとしても、不思議なことではあるまい。しかも主君に仕えた武士たちの、烈々たる自己犠牲の忠誠心と、義を第一とする五常の道は、おそらくデュラン氏には驚異であったに違いない。

ともあれデュラン氏の日比同盟論は、ヒリッピン人のなかにも多くの共感を呼び、ようやくナショナリズムに目覚めてきた人にちには、人気があったものである。戦時中渡航して来た日本の軍人や右翼関係の人の共鳴と支持を得て、それらの人たちと交わり、ことにアジア協会マニラ支部長望月音五郎氏などは氏を担ぎあげて、利用していたようであった〉(続く)

「西洋近代への抵抗」カテゴリーアーカイブ

『大亜細亜』(大アジア研究会発行)第二号刊行

平成28年10月30日、『大亜細亜』(大アジア研究会発行)第二号が刊行された。

平成28年10月30日、『大亜細亜』(大アジア研究会発行)第二号が刊行された。

巻頭論説「トランプ大統領就任の意味と興亜の使命」は以下のように結んでいる。

〈…今後の国際社会は国益と謀略に翻弄される時代になると書いたが、それは謀略渦巻く世界観に甘んじるということではない。国益と謀略の時代もまた、パワーポリティクスに基づく西洋発の世界観に他ならないからだ。短期的にそういう時代の到来への備えを怠ってはならないが、同時に長期的に西洋発の近代的価値観を克服する遠大な理想を抱かねばならない。

かつて我が国の先人たちは、単なる国家の生存を超えた理想を胸に抱き、その実現に邁進してきた。その代表的存在である興亜論は、国家や民族の自生的秩序を重んじ、各その処を得る共存共栄の秩序を「八紘為宇」の理想に求めた。謀略渦巻く国際関係の中で、「自由、民主主義、人権」に代わる旗印を掲げることは、われわれに課せられた崇高な使命であると信じる〉

目 次

1面 トランプ大統領就任の意味と興亜の使命

2面 樽井藤吉―「和」の精神により『大東合邦論』を唱えた(坪内隆彦)

6面 アジア主義に生きた杉山家の伝承②(杉山満丸)

10面 「東洋経綸」の魁、平岡浩太郎(浦辺登)

12面 柳宗悦のアジア的価値観 (小野耕資)

14面 大アジア主義と 崎門学の関係(折本龍則)

16面 「筑紫都督府」と 大宰府の成立(山本直人)

18面 西洋近代思想への抵抗 (坪内隆彦)

19面 時論 外国人労働者問題 から見る目指すべき大道の覚醒 (小野耕資)

22面 史料・『東洋学館趣旨書』

23面 連載・大アジア医学の なかの日本②(坪内隆彦)

24面 アルテミオ・リカルテ 生誕百五十年記念祭開催報告

スティーブ・バノン氏登場の意味─拙著『キリスト教原理主義のアメリカ』を読み返す

トランプ次期大統領がスティーブ・バノン(Steve Bannon)氏を首席戦略官・上級顧問に指名した11月13日、拙著『キリスト教原理主義のアメリカ』(亜紀書房、1997年)を読み返した。その前年1996年11月、勝利宣言していたのは、共和党候補のロバート・ドールを破って再選を果たした民主党のビル・クリントンだった。

トランプ次期大統領がスティーブ・バノン(Steve Bannon)氏を首席戦略官・上級顧問に指名した11月13日、拙著『キリスト教原理主義のアメリカ』(亜紀書房、1997年)を読み返した。その前年1996年11月、勝利宣言していたのは、共和党候補のロバート・ドールを破って再選を果たした民主党のビル・クリントンだった。

ところが、1996年の議会選挙では共和党が多数を維持した。実は、これを受けて勝利宣言をしたもう一人の男がいた。キリスト教原理主義者と白人至上主義者の奇妙な連合に支えられたキリスト教徒連合のラルフ・リード事務局長だ。リードの勝利宣言は、「アメリカ政治を根底から揺るがす地殻変動の前兆に違いない」。そう確信して書き始めたのが、同書だ。それから20年、ついにキリスト教原理主義者と白人至上主義者の奇妙な連合に支えられたトランプが勝利した。

トランプ勝利は、日本の自立の好機には違いない。しかし、それは新たな危機の始まりになるかもしれない。

アルテミオ・リカルテ生誕百五十年記念祭のお知らせ

以下、大アジア研究会の「アルテミオ・リカルテ生誕百五十年記念祭のお知らせ」を転載する。

謹啓 時下益々ご清祥の事とお慶び申し上げます。 さて、今年はフィリピン独立の闘士、アルテミオ・リカルテ将軍の生誕百五十年です。リカルテは、今から百五十年前の一八六六年十月二十日、ルソン島最北端のバタックという町で生まれました。当時のフィリピンはスペインの植民地支配に苦しんでおりましたが、やがてスペイン本国の衰退に伴い、独立の気運が昂揚し、ついに一八九六年には最初の革命蜂起が勃発します。リカルテはアギナルド将軍率いる革命軍と共に戦い、米西戦争によってアメリカが新たな侵略者となるや、アメリカとの戦争を指導しました。この米比戦争の結果、アメリカは百万人ものフィリピン人を虐殺し、一九〇二年にフィリピンを軍事制圧して以降は、過酷な植民地支配を行いました。捕らわれの身となったリカルテも、長きに亘る牢獄生活を強いられましたが、一九一四年、宮崎滔天や犬養毅、頭山満といった有志たちの計らいによって我が国に亡命し、横浜山下町に居を構えて静かな余生を送っていたのです(この縁にちなみ、戦後、横浜山下公園の一角にリカルテ将軍の記念碑が建立されました)。 ところが、一九四一年に大東亜戦争が勃発すると、星条旗に唯一屈しなかったリカルテ将軍のフィリピン帰還を求める声が高まりました。当時のリカルテは七十五歳の老齢に達しておりましたが、意を決してフィリピンに帰還し、山下奉文大将率いる我が軍と共に戦いました。しかし我が軍の戦況が悪化し、山岳地帯での過酷なゲリラ戦を強いられるなかでついに病を発し、一九四五年七月三十一日、八十年の崇高な生涯に幕を閉じました。 かくしてリカルテが、その悲願であったフィリピンの独立を見届けることはありませんでしたが、戦後フィリピンは独立を果たし、リカルテは祖国独立の英雄として讃えられております。またフィリピン解放のために、我が軍とリカルテが共に戦った歴史的事実は、日比両国にとってかけがえのない絆として記憶されるべきであり、将来における日比永遠の友好関係を約する偉大な歴史遺産であります。 続きを読む アルテミオ・リカルテ生誕百五十年記念祭のお知らせ

フィリピンの志士リカルテ将軍と山下町の拠点

かつて山下町南京街の一角(山下町149)に「ハリハン」というフィリピン・レストランがあった。

かつて山下町南京街の一角(山下町149)に「ハリハン」というフィリピン・レストランがあった。

この場所こそ、日本での亡命生活を送っていたフィリピンの志士アルテミオ・リカルテ将軍の拠点だった。多くの者がフィリピン独立の日を待ち望むリカルテ将軍を訪れて励ました。

「人々は争つて将軍の亡命の心をなぐさめるためにやつて来て、将軍の健かな顔をとりまひて、過去の追憶や、現在の祖国の悲運や、悲観すべき未来のことなどを語りあふのだ。涙多き青年は、そこでフィリピンの独立の歌を唄ひ、慷慨悲憤の士は、拳で机を叩きながら叫ぶのだ」

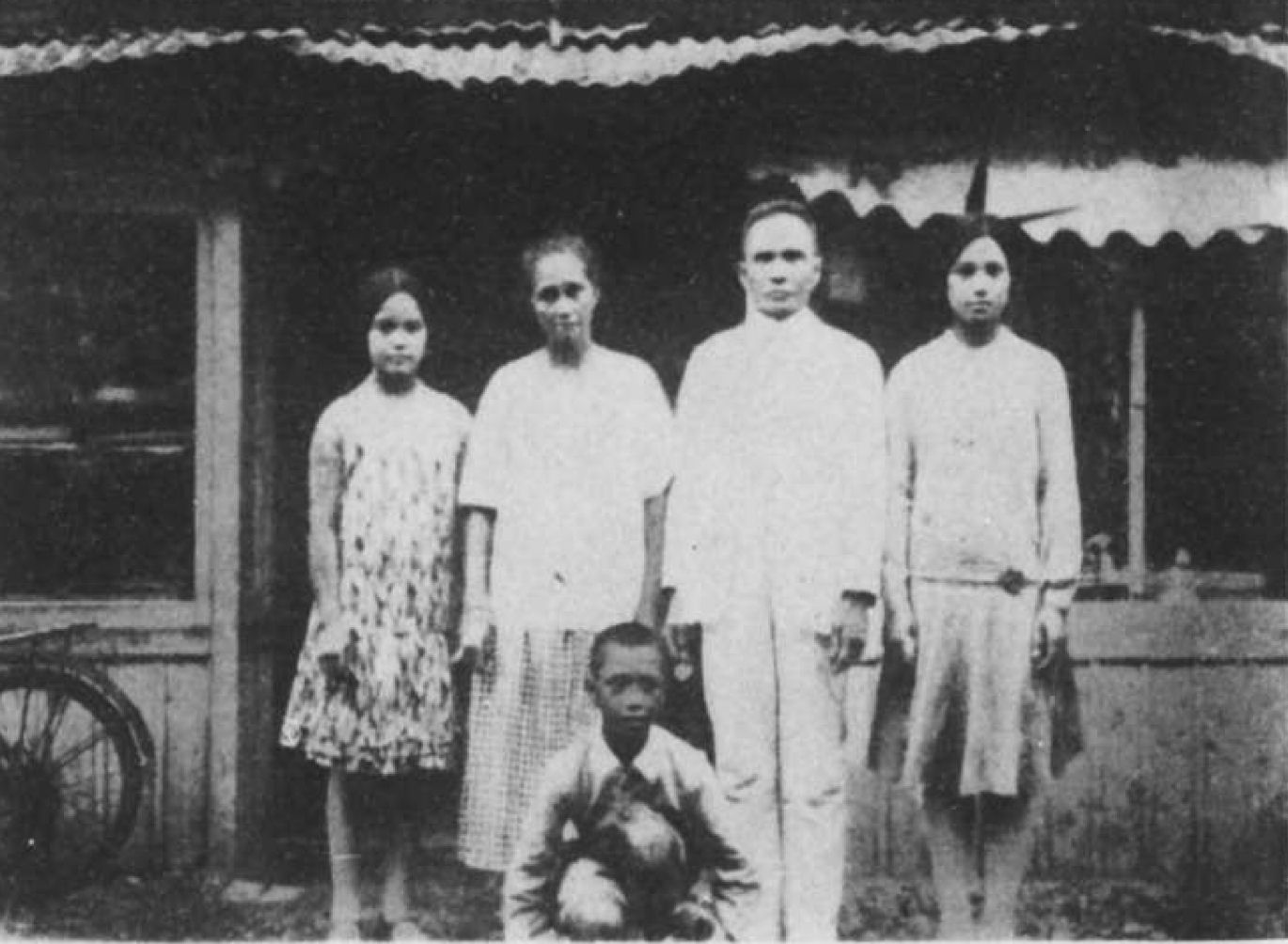

中山忠直『ボースとリカルテ』(昭和17年)には、「ハリハン」前でアゲタ夫人と娘たちと映る写真が掲載されている。

「現行憲法は改正の価値なし、ただ破棄の一途あるのみ」─平泉澄先生「國體と憲法」②

平泉澄先生は、昭和29年6月30日の講演で次のように述べている。

平泉澄先生は、昭和29年6月30日の講演で次のように述べている。

〈日本国を今日の混迷より救ふもの、それは何よりも先に日本の國體を明確にすることが必要であります。而して日本の國體を明確にしますためには、第一にマッカーサー憲法の破棄であります。第二には明治天皇の欽定憲法の復活であります。このことが行はれて、日本がアメリカの従属より独立し、天皇の威厳をとり戻し、天皇陛下の万歳を唱へつつ、祖国永遠の生命の中に喜んで自己一身の生命を捧げるときに、始めて日本は再び世界の大国として立ち、他国の尊敬をかち得るのであります。

憲法の改正はこれを考慮してよいと思ひます。然しながら改正といひますのは、欽定憲法に立ち戻って後の問題でありまして、マッカーサー憲法に関する限り、歴史の上よりこれを見ますならば、日本の國體の上よりこれを見るならば、改正の価値なし、ただ破棄の一途あるのみであります〉

『大亜細亜』創刊の辞

平成28年6月30日、折本龍則氏と小野耕資氏が主宰する大アジア研究会の機関紙『大亜細亜』が創刊された。

創刊号コンテンツ

●創刊の辞

●「笠木良明と『大亜細亜』」(坪内隆彦)

●「アジア主義に生きた杉山家の伝承」(杉山満丸)

●「王道を貫いた大三輪朝兵衛」(浦辺登)

●「陸羯南のアジア認識」(小野耕資)

●「大アジア主義の総説と今日的意義」(折本龍則)

●「インド哲学とシャンカラ」(金川雄一)

●「時論『価値観外交』の世界観から『興亜の使命』へ」(小野耕資)

●「史料『興亜会設立緒言』」(折本龍則)

●「大亜細亜医学のなかの日本①」(坪内隆彦)

●「リカルテ生誕一五〇年」

以下、創刊の辞を紹介する。

〈欧米型の政治経済システムの弊害が世界を覆うようになって久しい。それはデモクラシーとキャピタリズムの限界として露呈してきた。しかも、問題は政治経済に止まらず、人類の生命・生態系を脅かす様々な領域にまで及んでいる。

〈欧米型の政治経済システムの弊害が世界を覆うようになって久しい。それはデモクラシーとキャピタリズムの限界として露呈してきた。しかも、問題は政治経済に止まらず、人類の生命・生態系を脅かす様々な領域にまで及んでいる。

人間生活を支える相互扶助・共同体機能の喪失、精神疾患の拡大に象徴される精神的充足の疎外、地球環境問題の深刻化などは、そのほんの一例に過ぎない。これらの問題の背景にある根源的問題を我らは問う。それは、行き過ぎた個人主義、物質至上主義、金銭至上主義、効率万能主義、人間中心主義といった西洋近代の価値観ではなかろうか。

これらの価値観は限界に達しつつあるにもかかわらず、今なお、大亜細亜へ浸透しようとしている。新自由主義の大亜細亜への侵食こそ、その具体的表れである。亜細亜人が、時代を超えて普遍性を持ちうる、伝統文化・思想の粋を自ら取り戻し、反転攻勢に出る秋である。今こそ我らの生命と生態系を守るとともに、文明の流れ自体を変えなければならない。 続きを読む 『大亜細亜』創刊の辞

折本龍則氏「リカルテと日比の絆」(『レコンキスタ』平成28年5月1日号)

長野朗の制度学─仮説「制度学と崎門学の共鳴」

昭和維新のイデオローグ権藤成卿は「制度学者」と称された。筆者は、その学問がいかなるものであったかを考察する上で重要な視点が、権藤の思想と崎門学の関係ではないかという仮説を立てており、権藤と崎門学の関係について「昭和維新に引き継がれた大弐の運動」(『月刊日本』平成25年10月号)で論じたことがある。

「制度学者」としての権藤の思想の継承者として注目すべきが、長野朗である。長野について、昭和維新運動に挺身された片岡駿先生が次のような記事を書き残されている。

〈制度学者としての長野氏は南渕学説の祖述者として知られる権藤成卿氏の門下であり、而も思想的には恐らく最も忠実な後継者であるが、然し決して単なる亜流ではなく、ある意味において先師の域を超えてゐる、特に例へば権藤学説に所謂『社稷体統』をいかして現代に実現するかといふ具体的経綸や体制変革の方法論について、権藤氏自身は殆ど何一つ教へることが無かつたが、長野氏は常に必ずそれを明示して来た。権藤成卿を中心とする自治学会に自治運動が起らず、長野朗氏の自治学会が郷村自治運動の中核となり得た理由も茲に在つた。郷村運動の中心的指導者だつた長野氏は亡くなられたが、故人が世に遺したこの『自治論』が世に広まれば、民衆自治の運動は必ず拡大するに違ひないと私は信ずる。

○民衆自治の風習は神武以来不文の法であつたが、その乱れを正して道統を回復し、且つそれを制度化して「社稷の体統」たらしめたものが大化改新でありそれを契機とする律令国家だつた。所謂律令制国家は大化改新の理想をそのまま実現したものではないが、而もこのやうな国家体制の樹立によつて、一君万民の国民的自覚が高められて行つたことは疑ひ得ない。その律令制国家体系も軈て「中央」の堕落と紊乱を原因として崩壊の過程を辿り、遂に政権は武門の手に握られることになつたが、然し、そのやうな政治的・社会的混乱の中においても、大化改新において制定された土地公有の原則と、村落共同体における自治・自衛の権は(一部の例外を除いて)大方維持せられ、幕末に至るまで存続した。而も此間自治共同体は次第に増殖し、幕末・維新の時点では実に二十万体に近い自治町村と、それを守る神社が存在したのである。大化以来千二百年の間に幾度が出現した国家・国体の危機を救ふた最大の力の源泉も、このやうな社稷の体統にあつたことを見逃してはならぬ。この観点から見るとき、資本主義制度の全面的直訳的移入によつて土地の私有と兼併を認め、中央集権的官僚制度の強化のために民衆自治の伝統を破壊して、社稷の体統を衰亡せしめた藩閥政治の罪は甚大である。 続きを読む 長野朗の制度学─仮説「制度学と崎門学の共鳴」

片岡駿先生「自民党幕府」(『新勢力』昭和51年1月号)

昭和維新運動に挺進された片岡駿先生は、「自民党幕府」(『新勢力』昭和51年1月号、『史料・日本再建法案大綱 第三巻収録)と題して、次のように書かれていた。

昭和維新運動に挺進された片岡駿先生は、「自民党幕府」(『新勢力』昭和51年1月号、『史料・日本再建法案大綱 第三巻収録)と題して、次のように書かれていた。

〈国際共産主義侵略の脅威は元より之を無視することはできぬ。従つてその第五列部隊たる国内革命勢力の一掃は、日本再建のための必須の要件であることは勿論であるが、その目的を達成するためには、「占領憲法」といふ化け物を先づ処分せねばならぬと云ふ自明の理と、而もこの亡国憲法を自己立脚の基盤として死守してゐるものが、外ならぬ自由民主党其者であることに思ひ至るとき、政府、自民党と結んで「反共」の戦線に立つといふごとき戦術が如何に愚劣なものであるかは自ら明かである。

時代の如何を問はず、日本に於て維新とは、現実に政権を私して国体を危くする亡国的勢力を打倒して、天皇大権の下に国政を一新することである。現実不断に天皇(天皇制)と国体を危ふくせしめつつあるポツダム体制と占領憲法の温存を図り、それを基盤とする権力の頂点に立つものが自民党政府である限り、維新陣営が打倒の目標とすべき現代幕府勢力が、そこに在ることは明々白々である。討幕の無い維新は戯論に過ぎぬ。若しこの眼前の幕府を討つことを図らずして、徒らに維新を叫ぶ者があれば、国民を愚弄し自己を冒瀆するものと云はねばならぬ〉