『明治聖徳記念学会紀要』復刊第54号(平成29年11月)に、拙著『GHQが恐れた崎門学』の書評を掲載していただきました。

〈著者は日本経済新聞社に入社し記者として活動するが、平成元年に退社してフリーランスとなり、現在は『月刊日本』編集長などを務めている。坪内氏は『月刊日本』で平成二十四年から「明日のサムライたちへ」と題する記事を連載し、明治維新へ影響を与えた国体思想の重要書を十冊紹介した。本書はそこから特に五冊を取り上げ再編集したものである。GHQは日本占領の際、政策上都合の悪い「国体」に関する書籍を集め焚書した。崎門学の系統の書籍がその中に入っており、本書の題名の由

来となっている。

近年は明治維新の意義や正統性に疑義を呈する研究が盛んである。それに対して、本書は明治維新を実現させた志士たちの精神的な原動力として山崎闇斎の崎門学をあげ、その「日本」の正統をとり戻した意義を一般に啓蒙せんとしている。崎門学は天皇親政を理想とし、そこでは朱子学は易姓革命論を否定する形で受容された。後に、闇斎は他の複数の神道説の奥義を学んだうえで自ら垂加神道を確立する。

本書で取り上げた崎門学の系譜を継ぐ五つの書とは『靖献遺言』、『保建大記』、『柳子新論』、『山陵志』、『日本外史』であるが、書籍ごとに章を立て(『保建大記』と『山陵志』は同章)広く関連人物にも解説は及んでいる。特に、闇斎の弟子・浅見絅斎著『靖献遺言』は幕末の下級武士のバイブル的存在であったし、『日本外史』は一般にも読まれ影響力大であった。五つの書の中で、著者は『柳子新論』に対してだけは、湯武放伐論を肯定している箇所について部分的ではあるが否定的評価をしている。補論では、著者が大宅壮一の影響下にあるとみなす原田伊織の明治維新否定論への異議申し立てを展開している。「魂のリレーの歴史」として、「日本」の正統を究明せんとする崎門学の道統についての入門書として、有志各位にお勧めする。〉

「『GHQが恐れた崎門学』」カテゴリーアーカイブ

久留米勤皇志士史跡巡り①

竹内式部・山県大弐の精神を引き継いだ高山彦九郎

平成30年4月15日、崎門学研究会代表の折本龍則氏、大アジア研究会代表の小野耕資氏とともに、久留米勤皇志士史跡巡りを敢行。崎門学を中心とする朝権回復の志の継承をたどるのが、主たる目的だった。

朝権回復を目指した崎門派の行動は、徳川幕府全盛時代に開始されていた。宝暦六(一七五六)年、崎門派の竹内式部は、桃園天皇の近習である徳大寺公城らに講義を開始した。式部らは、桃園天皇が皇政復古の大業を成就することに期待感を抱いていた。ところが、それを警戒した徳川幕府によって、式部は宝暦八(一七五八)年に京都から追放されてしまう。これが宝暦事件である。

続く明和四(一七六七)年には、明和事件が起きている。これは、『柳子新論』を書いた山県大弐が処刑された事件である。朝権回復の思想は、幕府にとって極めて危険な思想として警戒され、苛酷な弾圧を受けたのだ。特に、崎門の考え方が公家の間に浸透することを恐れ、一気にそうした公家に連なる人物を弾圧するという形で、安永二(一七七三)年には安永事件が起きている。

この三事件挫折に強い衝撃を受けたのが、若き高山彦九郎だった。彼は三事件の挫折を乗り越え、自ら朝権回復運動を引き継いだ。当時、朝権回復を目指していた光格天皇は実父典仁親王への尊号宣下を希望されていた。彦九郎は全国を渡り歩いて支持者を募り、なんとか尊号宣下を実現しようとした。結局、幕府の追及を受け、寛政五(一七九三)年に彦九郎は自決に追い込まれた。 続きを読む 久留米勤皇志士史跡巡り①

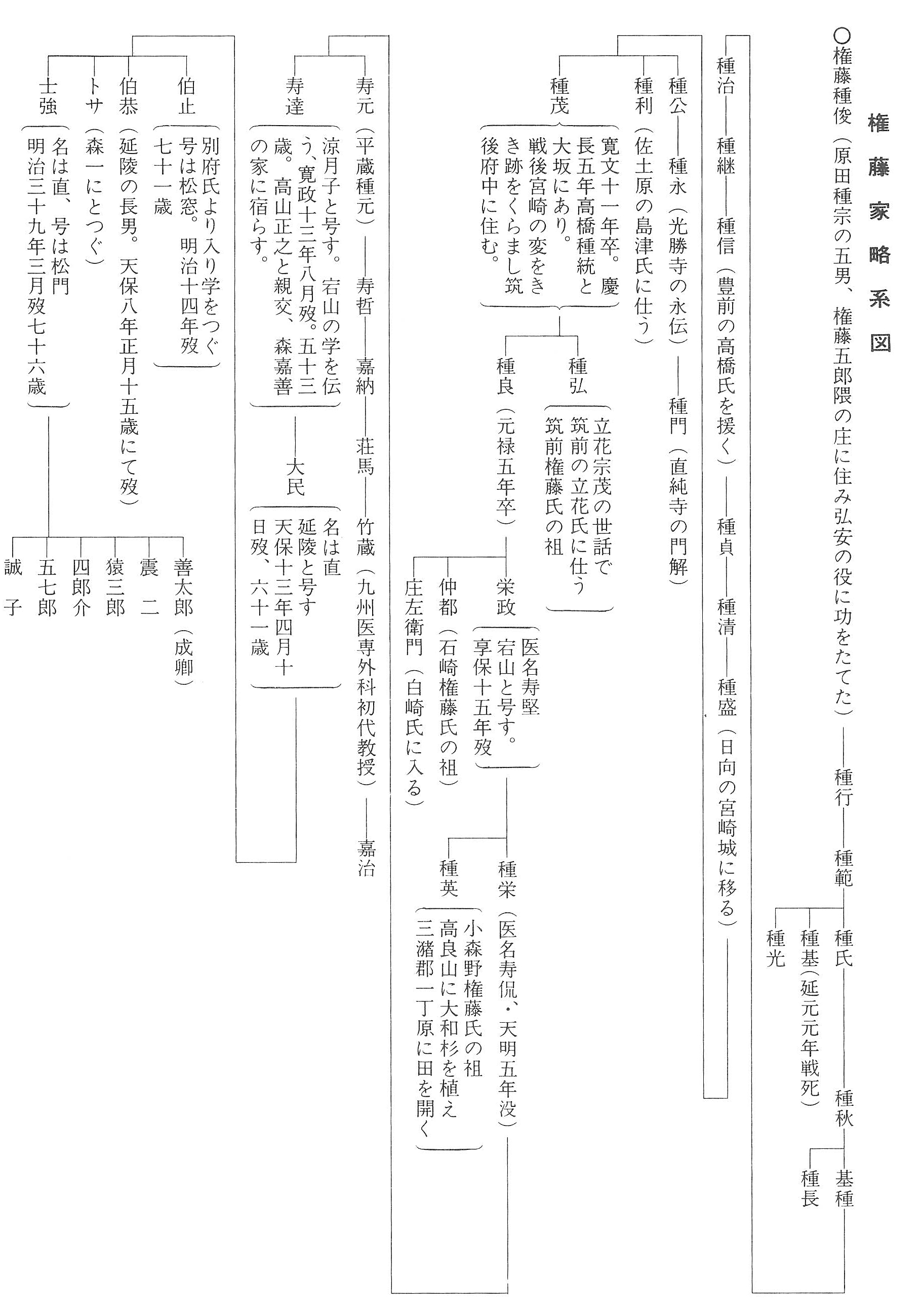

篠原正一『久留米人物誌』掲載の権藤家略系図

拙著『GHQが恐れた崎門学』第二章『柳子新論』(山県大弐)において、昭和維新運動のイデオローグ権藤成卿の家系に言及した。例えば、権藤の曾祖父・権藤壽達(凉月子)は高山彦九郎とも交流があった。さらに、壽達の祖父宕山は、大中臣氏の制度律令に関する家説を受けて、「漢唐三韓」歴代の礼制、刑律に関する書を集めて研究し、独自の学問を確立した人物であり、竹内式部と交流のあった田中宣卿の師でもあった。

拙著『GHQが恐れた崎門学』第二章『柳子新論』(山県大弐)において、昭和維新運動のイデオローグ権藤成卿の家系に言及した。例えば、権藤の曾祖父・権藤壽達(凉月子)は高山彦九郎とも交流があった。さらに、壽達の祖父宕山は、大中臣氏の制度律令に関する家説を受けて、「漢唐三韓」歴代の礼制、刑律に関する書を集めて研究し、独自の学問を確立した人物であり、竹内式部と交流のあった田中宣卿の師でもあった。

竹内式部以来の権藤家と崎門学の関わりを究明するために、同家のさらなる分析が必要とされる。今回、筆者が新たに入手した篠原正一『久留米人物誌』(菊竹金文堂、昭和56年)には、権藤家の人物誌とともに同家略系図が掲載されており、今後の研究の参考となる。

『GHQが恐れた崎門学』書評(平成29年7月)

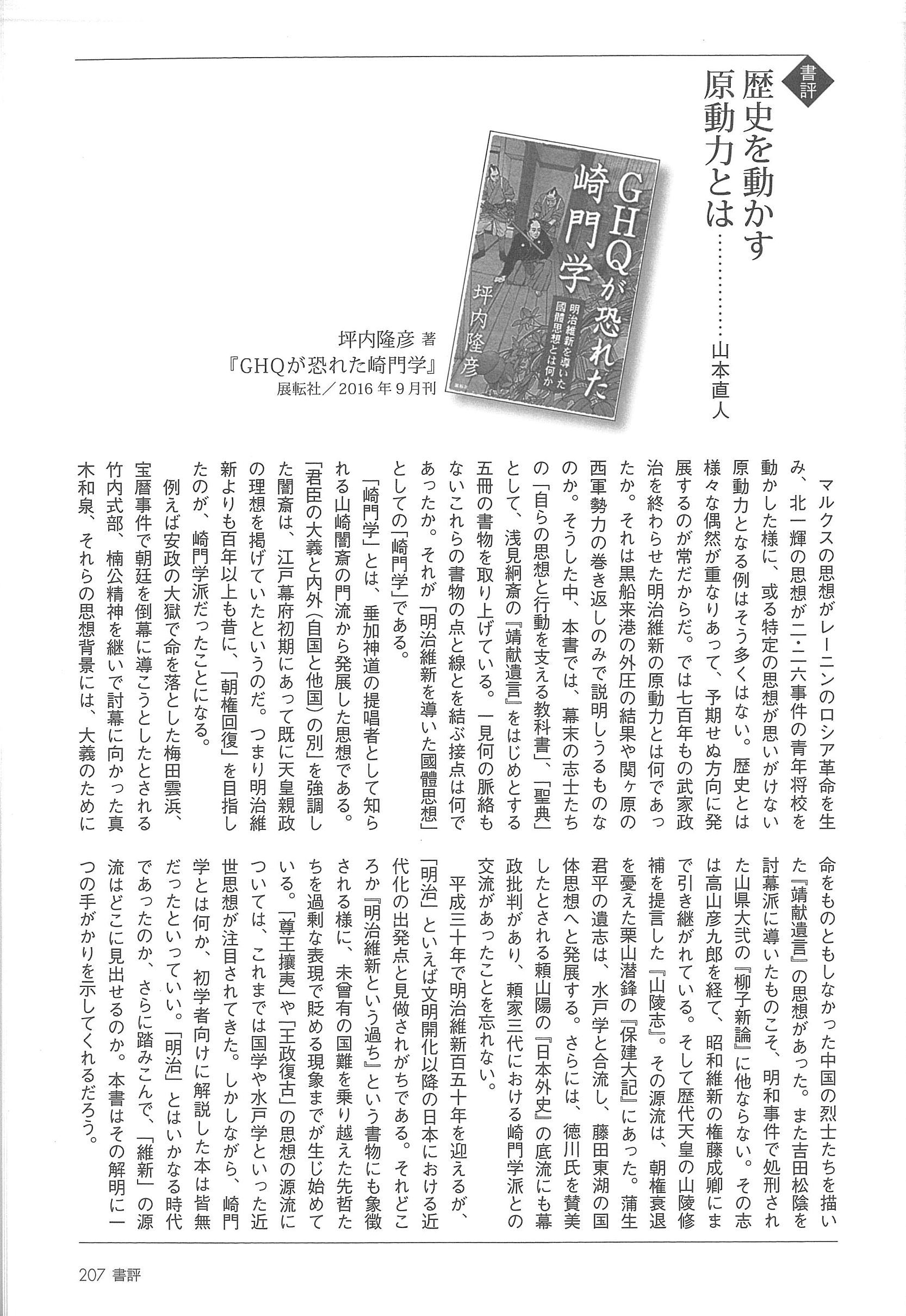

『敗戦復興の千年史』(展転社)の著者、山本直人氏が『表現者』平成29年7月号に、「歴史を動かす原動力とは」と題して、拙著『GHQが恐れた崎門学』の書評を書いてくださった。誠にありがたい事だ。

〈マルクスの思想がレーニンのロシア革命を生み、北一輝の思想が二・二六事件の青年将校を動かした様に、或る特定の思想が思いがけない原動力となる例はそう多くはない。歴史とは様々な偶然が重なりあって、予期せぬ方向に発展するのが常だからだ。では七百年もの武家政治を終わらせた明治維新の原動力とは何であったか。それは黒船来港の外圧の結果や関ヶ原の西軍勢力の巻き返しのみで説明しうるものなのか。そうした中、本書では、幕末の志士たちの「自らの思想と行動を支える教科書」、「聖典」として、浅見絅斎の『靖献遺言』をはじめとする五冊の書物を取り上げている。一見何の脈絡もないこれらの書物の点と線とを結ぶ接点は何であったか。それが「明治維新を導いた國體思想」としての「崎門学」である。

「崎門学」とは、垂加神道の提唱者として知られる山崎闇斎の門流から発展した思想である。「君臣の大義と内外(自国と他国)の別」を強調した闇斎は、江戸幕府初期にあって既に天皇親政の理想を掲げていたというのだ。つまり明治維新よりも百年以上も昔に、「朝権回復」を目指したのが、崎門学派だったことになる。

例えば安政の大獄で命を落とした梅田雲浜、宝暦事件で朝廷を倒幕に導こうとしたとされる竹内式部、楠公精神を継いで討幕に向かった真木和泉、それらの思想背景には、大義のために命をものともしなかった中国の烈士たちを描いた『靖献遺言』の思想があった。また吉田松陰を討幕派に導いたものこそ、明和事件で処刑された山県大弐の『柳子新論』に他ならない。その志は高山彦九郎を経て、昭和維新の権藤成卿にまで引き継がれている。そして歴代天皇の山陵修補を提言した『山陵志』。その源流は、朝権衰退を憂えた栗山潜鋒の『保建大記』にあった。蒲生君平の遺志は、水戸学と合流し、藤田東湖の国体思想へと発展する。さらには、徳川氏を賛美したとされる頼山陽の『日本外史』の底流にも幕政批判があり、頼家三代における崎門学派との交流があったことを忘れない。

平成三十年で明治維新百五十年を迎えるが、「明治」といえば文明開化以降の日本における近代化の出発点と見做されがちである。それどころか『明治維新という過ち』という書物にも象徴される様に、未曾有の国難を乗り越えた先哲たちを過剰な表現で貶める現象までが生じ始めている。「尊王攘夷」や「王政復古」の思想の源流については、これまでは国学や水戸学といった近世思想が注目されてきた。しかしながら、崎門学とは何か、初学者向けに解説した本は皆無だったといっていい。「明治」とはいかなる時代であったのか、さらに踏みこんで、「維新」の源流はどこに見出せるのか。本書はその解明に一つの手がかりを示してくれるだろう。〉

明治維新の本義をなぜ語らないのか─『会報 保守』(平成29年6月)掲載の拙稿「『国家の魂』を取り戻せ」

保守の会の会報『保守』第5号(平成29年6月)に拙稿「『国家の魂』を取り戻せ」を掲載していただいた。冒頭で、明治維新の本義をなぜ語らないのかという問題提起をした。

保守の会の会報『保守』第5号(平成29年6月)に拙稿「『国家の魂』を取り戻せ」を掲載していただいた。冒頭で、明治維新の本義をなぜ語らないのかという問題提起をした。

〈明治維新百年を控えた昭和四十一年三月、佐藤栄作内閣の橋本登美三郎官房長官は、次のように語った。

「維新百年に回帰しようなどと大それた考えを持っているのではありません。戦後二十年の民主主義の側に私どもも立っております。…ことさら明治維新を回想するというわけではございません」

これに対して、憲法憲政史研究所長の市川正義氏は同月、佐藤首相に質問主意書を提出、「明治百年の重要性は明治維新にある」と糺した。一方、大日本生産党も「明治維新百年祭問題」において、「政府の考え方は〈明治維新百年祭〉ではなく単なる〈明治百年祭〉であって、単なる時間の流れの感慨にしかすぎない」と批判した。

昭和三十六年十二月に大東塾の影山正治塾長が「明治維新百年祭のために」を発表して以来、愛国陣営は明治維新の意義について活発な議論を展開していたのである。例えば、安倍源基氏は「明治維新の意義と精神を顕揚して、衰退せる民族的自覚、愛国心の喚起高揚を図る有力なる契機としなければならない」と説いていた。また、昭和維新運動に挺身した福島佐太郎氏は「明治維新を貫く精神は建武の中興、大化の改新と、さらに肇国の古に帰るという王政復古の大精神であった」「われわれは懐古としての明治維新でなく、維新が如何なる精神で行なわれたかを三思し、現代日本の恥ずべき状態に反省を加え、もって未来への方向を誤らしめてはならぬ」と主張していた。それから五十年。明治維新百五十年を来年に控えた我々は、改めてこれらの意見に耳を傾けるべきではないのか。

ところが、またしても政府は「明治維新」ではなく「明治」という捉え方をし、明治維新の意義を顧みようとしない。政府は昨年十一月に「明治百五十年」関連施策各府省庁連絡会議を設置し、わずか二カ月間の議論を経て施策の方向性を決めてしまった。政府は、明治という時代を、欧米に倣った近代化成功の時代としてのみ理解し、「明治期の若者や女性、外国人などの活躍を改めて評価する」方針を示した。筆者は、ここにわが国の保守派の歪みが集約されていると感じる。

明治維新の最大の意義は、幕府政治に終止符を打ち、わが国本来の姿に回帰したことにある。わが国本来の姿とは、天皇が仁愛によって民を治め、敬虔によって神に仕え、大御心を国全体に広げる君民一体の政治である。天照大神が瓊瓊杵尊に下した天壌無窮の神勅にある「豊葦原の千五百秋の瑞穂の国は、是れ吾が子孫の王たるべき地也。宜しく爾皇孫、就きて治せ」こそ、民情を詳らかに認識して、仁愛をもって治めるわが国統治の真髄が示されている。〉

明治維新への胎動は、それに遡ること100年以上! 先覚者・竹内式部とは?

徳川幕府の専横に対する皇室の嘆き

徳川幕府成立からおよそ百五十年後の宝暦六(一七五六)年、崎門学派の竹内式部は、桃園天皇の近習である徳大寺公城らに講義をし、熱く訴えかけました。

徳川幕府成立からおよそ百五十年後の宝暦六(一七五六)年、崎門学派の竹内式部は、桃園天皇の近習である徳大寺公城らに講義をし、熱く訴えかけました。

今の世の中は、将軍がいるのを知っているが、天子様がいるのを知らないありさまである。これは、つまり関白以下の諸臣が学に暗く、不徳であったためにほかならない。もし、諸臣が学問に励み、徳を磨いたならば、天下の人心は朝廷に集まって、将軍も政権をお返しするであろう、と。

式部の言葉を聞いた公卿たちは、ハッと目が覚める思いで、自らの使命を改めて考えたことでしょう。公卿たちが皆、公城のような姿勢であったなら、すでにこのとき王政復古に向けた静かな運動が開始されていたかもしれません。しかし、王政復古が実現する慶応三(一八六八)年まで、徳川幕府はその後百十年も続いていくのです。

いまだ式部の時代には、彼の講義が幕府の忌憚にふれる危険なものだと考え、自己規制してしまう公卿が少なくなかったのです。それほど徳川幕府の朝廷対策は徹底されていました。幕府は、彼らに反感を抱いた大名が朝廷を中心に事を挙げることを強く警戒していたのです。

徳川幕府は、慶長十八(一六一三)年に公家衆法度を出し、行儀、法度に背く公家を流罪に処すことなどを定めました。同年に出された「勅許紫衣の法度」も、朝廷の権限を制限するものでした。「紫衣」とは高僧だけが着用できる紫色の袈裟で、古くからその着衣の許可は朝廷によって下されていました。ところが幕府は、この法度によって、大徳寺・妙心寺・知恩寺・知恩院・浄華院・泉涌寺・栗生光明寺の七カ寺に対して、「紫衣」の勅許を得る場合には、事前に幕府へ願い出て幕府の許可を得るようにと定めたのです。

幕府は元和元(一六一五)年七月十七日に、禁中並公家諸法度を発布しました。この法度は十七条にわたり、その第一条は「天子諸芸能のこと、第一御学問なり」と定めました。第十一条には、「関白・伝奏並びに奉行職事など申し渡す儀、堂上地下の輩相背くにおいては、流罪となすべき事」と謳われています。関白は五摂家(近衛家・九条家・二条家・一条家・鷹司家)が就任する朝廷官職のトップですが、その任免は天皇の自由にはならず、すべて幕府との協議と承認を必要とするようになりました。

幕府は、関白とともに、幕府と朝廷の交渉・連絡役の「武家伝奏」、様々な朝儀を執行した蔵人役の公家「奉行職事」らによる朝廷統制体制を固めたのです。さらに、直接朝廷を統制、監視するために京都所司代を置きました。

徳川幕府の専横に対する皇室の嘆きは、例えば、後水尾天皇(在位:一六一一~一六二九年)がお書きになった『御訓誡書』の冒頭にはっきり示されています。

「むかしこそ何事も勅定をばそむかれぬ事のやうに候へ、今は仰出し候事さらにそのかひなく候、武家は権威ほしきままなる時節の事と候へば、仰にしたがひ候はぬも、ことはりと申べく候歟」

宝暦事件に至る朝幕関係において特筆すべきは、霊元天皇(在位:一六六三~一六八七年)による大嘗祭再興です。学習院大学教授の高埜利彦氏は、霊元天皇が目指した朝廷復古の動きは伏流し、「宝暦事件」に際して顕在化したと書いています。

大嘗祭は、文正元(一四六六)年に室町時代の後土御門天皇即位に伴って挙行されて以来、霊元天皇が貞享四(一六八七)年八月十三日に大嘗会を簡略な形で復興するまでの二百四十年間、中断されていたのです。

皇室再興と独自の政策展開を目指した霊元天皇は、幕府と距離をとり、左大臣近衛基煕ら「親幕派」の公卿による統制を退けようとしました。

ここで注目すべきは、霊元天皇と崎門学派との関係です。藤田覚氏によると、闇斎から垂加神道の奥義を伝授された正親町公通は、霊元天皇に山崎闇斎の『中臣祓風水草』を献上していました。また、近藤啓吾先生が指摘している通り、徳川光圀(義公)は延宝八年、平安時代から江戸初期までの各種古典の序・跋・日記などを収録した『扶桑拾葉集』を、後西上皇と霊元天皇に献上しましたが、そのとき水戸から上京した使者は、闇斎の門人だった鵜飼錬斎でした。さらに、中院道茂、土御門泰福らの闇斎門下もこれに協力していました。

近藤先生は、さらに一条兼輝が垂加神道の相伝を得ていた事実や後西天皇の第八皇子、八条宮尚仁親王に師としてお仕えしたのが闇斎高弟の桑名松雲や栗山潜鋒らだった事実を挙げています。潜鋒については、第三章で改めてふれることにします。 続きを読む 明治維新への胎動は、それに遡ること100年以上! 先覚者・竹内式部とは?

真木和泉の真髄①

いま、幕末の志士・真木和泉が、奇妙な歴史解釈を売り物にする書物の中で貶められている。そろそろ、本格的な反撃に出なければならない。

いま、幕末の志士・真木和泉が、奇妙な歴史解釈を売り物にする書物の中で貶められている。そろそろ、本格的な反撃に出なければならない。

「一切の私心なし! 一族ともども理想の為に殉ずる覚悟」。それが真木の真髄である。

「とゝ様の打死悲しくは候へども、皇国の御為と思へばお互ひにめでたく……」

これは、真木の天王山自刃の報に接した、真木の娘・小棹が発した言葉だ。真木が討幕運動に挺身した時代、畏れ多くも孝明天皇の御意志は揺らいでいたという説もある。それでも、真木は信ずる道を突き進んだ。それは、決して己のためではない。なぜならば、彼は自らの死、一族の死を覚悟して事に臨んだからである。拙著『GHQが恐れた崎門学』の一節を引く。

〈真木が遺書として書いたのが、「何傷録」です。冒頭に「楠子論」を掲げ、さらに「楠子の一族、三世数十人、一人の余りなく大義に殉死せられしこと、大楠公の只一片の誠つき通りて、人世の栄辱などは、塵ほども胸中に雑らず」と、楠公精神を称えました。そして、十年の謫居を余儀なくされ行動できなかった自らの心情を吐露し、今や身を挺する覚悟を綴り、次のように一族に訴えかけたのでした。

「ゆめ吾子孫たるもの楠氏の三世義に死して、心かはらぬあとな忘れそ」 続きを読む 真木和泉の真髄①

教育勅語と崎門学・水戸学

以下、『GHQが恐れた崎門学』補論「明治維新後の國體思想」の教育勅語に関する部分を紹介する。

以下、『GHQが恐れた崎門学』補論「明治維新後の國體思想」の教育勅語に関する部分を紹介する。

文明開化路線との対決

一方、教育勅語に結実する元田永孚(東野)らの運動は、文明開化路線に抗し、維新の原動力となった國體思想の回復運動という側面を持っていました。

中沼了三の後任として明治天皇に御進講することになった東野は、明治五(一八七二)年に学制が制定されて以来の教育の在り方に批判を強めていました。学制に示されている教育観は、社会学者の副田義也氏が指摘している通り、福沢諭吉が『学問のすすめ』で説いた「一身独立」のための教育とほぼ等しく、極めて個人主義的色彩が強いものでした。

明治七年には、岩倉遣外使節に随行して欧米の教育事情を調査した田中不二麿が文部大輔に就き、知識才芸主義の教育を推進します。彼は、明治九年に再度渡米してアメリカ各州の教育制度を調査しています。

明治天皇は明治十一年夏から秋にかけて、東山・北陸・東海の諸地方を御巡幸になり、各地の小学校、中学校、師範学校に臨幸され、施設や教育方法、内容に関して詳細に御覧になりました。東野はこの視察について次のように記しています。

「北越御巡幸諸県学校ノ生徒ヲ御覧セラルゝニ英語ハ能ク覚エタルニ之ヲ日本語ニ反訳セヨト仰セ付ケラレタレハ一切ニ能ハサリシナリ。或ハ農商ノ子弟ニシテ家業モ知ラス高尚ノ生マ意気ノ演述ヲナス等皆本末を愆ルノ生徒少ナカラス。是全ク明治五年以来田中文部大輔カ米国教育法ニ據リテ組織セシ学課ノ結果ヨリ此弊ハ顕ハシタルナリト進講ノ次ニ御喩アラセラレ誠ニ御明鑑ニアラセラレタリ……亦聖賢道徳ノ学ヲ御講究アラセラルゝノ補益ニ因テ然ルヘシト竊ニ存シ奉レバ…」

明治天皇から対策を求められた東野がただちにまとめたのが、「教学聖旨」です。「教学聖旨」は、教学の基本を述べる「教学大旨」と具体的方法・内容を指示する「小学条目二件」の二つの文書から成っていました。

「教学大旨」は、「教学ノ要、仁義忠孝ヲ明カニシテ、知識才芸ヲ究メ、以テ人道ヲ尽スハ、我祖訓国典ノ大旨、上下一般ノ教トスル所ナリ、然ルニ輓近専ラ知識才芸ノミヲ尚トヒ、文明開化ノ末ニ馳セ、品行ヲ破リ、風俗ヲ傷フ者少ナカラス」と、学制以来の教育の在り方を厳しく批判したのです。また、「故ニ自今以往、祖宗ノ訓典ニ基ツキ、専ラ仁義忠孝ヲ明カニシ、道徳ノ学ハ孔子ヲ主トシテ」と述べています。

こうして、伊藤博文との論争の火ぶたが切られたのです。伊藤は、「教学聖旨」に対抗して、ただちに井上毅に「教育議」を執筆させます。

「教育議」は、「其足ラサル所ヲ修補セハ、文明ノ化猶之ヲ数年ノ後ニ望ムヘシ」とし、「高等生徒ヲ訓導スルハ、宜シク之を科学ニススムヘク」とし、「子弟タル者ヲシテ高等ノ学ニ就カント欲スル者ハ、専ラ実用を期シ…」と主張したのです。 続きを読む 教育勅語と崎門学・水戸学

「明治維新」と「明治という時代」の切断

二つの明治─大久保路線と西郷路線

「明治の時代」と一口に言うが、明治維新の精神は、西郷南洲が西南の役で斃れる明治10年までに押し潰されてしまったことに注意する必要がある。

明治維新の原動力となった思想は、本来明治時代の主役になるはずであった。ところが、実際にはそうならなかった。拙著『GHQが恐れた崎門学』にも書いた通り、早くも明治4(1871)年には、崎門派の中沼了三(葵園)、水戸学派の栗田寛、平田派の国学者たちが新政府から退けられている。

こうした新政府の姿勢について、崎門学正統派を継ぐ近藤啓吾先生は「維新の旗印であつた神道立国の大旆を引降して、外国に認めらるべく、文明開化に国家の方針を変じ、維新の功労者であつた崎門学者、水戸学者、国学者(特に平田学派)を中央より追放せざるを得なくなった」と書いている。

さらに、明治6年には、対朝鮮政策(敢えて征韓論とは言わない)をめぐる対立によって西郷南洲が下野する。それをもたらした明治政府内部の対立の核心とは、野島嘉晌が指摘している通り、維新の正統な精神を受け継いだ南洲と、維新の達成と同時に早くも維新の精神を裏切ろうとした大久保利通の主導権争いだった。

明治7(1874)年2月には、南洲とともに下野した江藤新平によって佐賀の乱が勃発している。さらに、西南の役に先立つ明治9年には、大久保路線に対する反乱が各地で続いた。まず10月24日に熊本県で神風連の乱が、同月27日に福岡で秋月の乱が、さらに同月28日に山口で萩の乱が起こった。

神風連の乱の引き金となったのは、明治9年3月に布達された廃刀令とそれに追い打ちをかけるように同年6月に発せられた断髪令である。文明開化の名の下に、神州古来の風儀が破壊されるという反発が一気に爆発したのである。

萩の乱で斃れた前原一誠は、政府の対外政策にも不満を抱いていたが、特に彼が問題視していたのが、地租改正だった。彼は、地租改正によって、わが国固有の王土王民制が破壊されると反発していた。南洲とともに下野した副島種臣らも、王土王民の原則の維持を極めて重視していた。そして、明治10年に南洲は西南の役で斃れ、大久保路線は固まる。

大東塾の影山正治は、「幕末尊攘派のうち、革命派としての大久保党は維新直後に於て文明開化派と合流合作し、革命派としての板垣党は十年役後に於て相対的なる戦ひのうちに次第に文明開化派と妥協混合し、たゞ国学の精神に立つ維新派としての西郷党のみ明治七年より十年の間に維新の純粋道を護持せむがための絶対絶命の戦ひに斃れ伏したのだ」と書いている。

つまり、明治国家は明治10年までには、大きく変質したということである。むろん、欧米列強と伍してわが国が生き残っていくためには、大久保的な路線が必要であった。しかし、それは維新の精神を封じ込める結果をもたらした。この悲しみを抜きに「明治の栄光」を語るべきではない。 続きを読む 「明治維新」と「明治という時代」の切断