令和7年11月30日に木村武雄伝承会の主催により、山形県米沢市の置賜総合文化センター・ホールで「市民公開講座 元帥 木村武雄の思想と政治ロマン」が開催された。

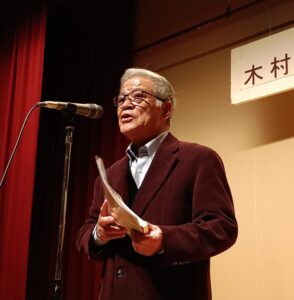

筆者は「木村武雄の日中国交正常化」と題して講演させていただいた。講演後には、伝承会会長の野村研三氏をコーディネーターとして、木村武雄の次男・木村莞爾氏とともにパネルディスカッションを行った。12月2日に山形放送が、伝承会の活動とともに当日の模様を放送した。

〈日本と中国の国交回復に尽力した山形県米沢市出身の政治家・木村武雄の足跡を知ろうという講座が30日、地元の米沢市で開かれました。いわゆる「台湾有事」をめぐり日中関係が悪化している中、講座では対話の大切さに理解を深めました。

30日に開かれた公開講座。題名は「木村武雄の政治思想とロマン」です。

山形県米沢市出身の政治家、木村武雄は、戦前から50年近くにわたって国政に関わり、戦後、中国との友好関係構築に尽力しました。

その思いや足跡を広く知ってもらおうと、ことし5月、地元・米沢市で市民らが立ち上げたのが「木村武雄伝承会」です。

この日の講座では、木村に関する著書の作者でジャーナリストの坪内隆彦さんが登壇しました。

坪内さんは、日中戦争の勃発から間もない1937年9月、木村が鶴岡市出身の元陸軍中将・石原莞爾訪れた際に石原から危機感を伝えられたことを紹介しました。〉

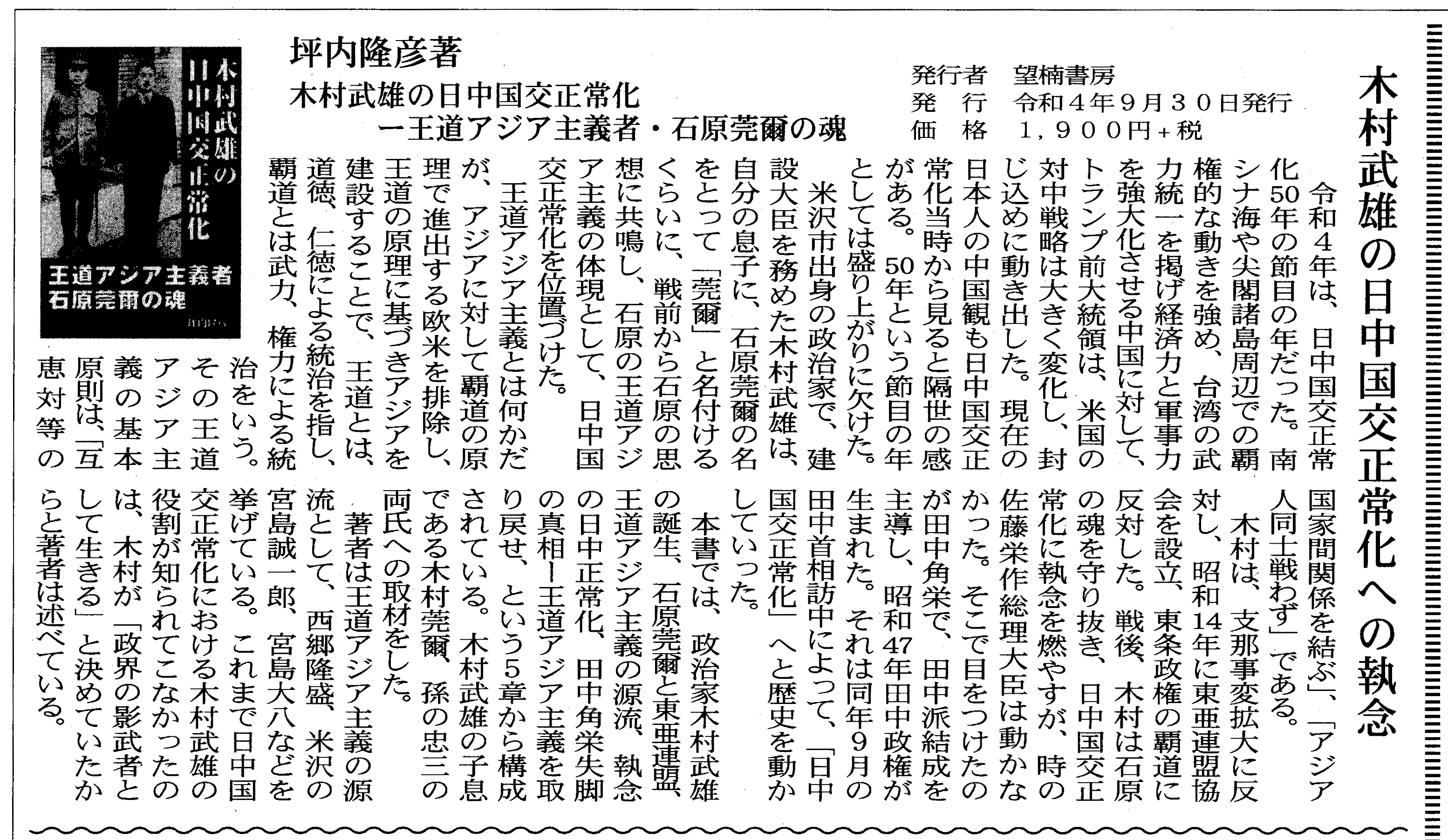

当日、会場では拙著『木村武雄の日中国交正常化』を販売していただいた。筆者が令和4年9月に同書を上梓できたのは、莞爾氏をはじめ征四郎氏、忠三氏ら木村武雄の子孫の協力のおかげである。改めて感謝申し上げる。