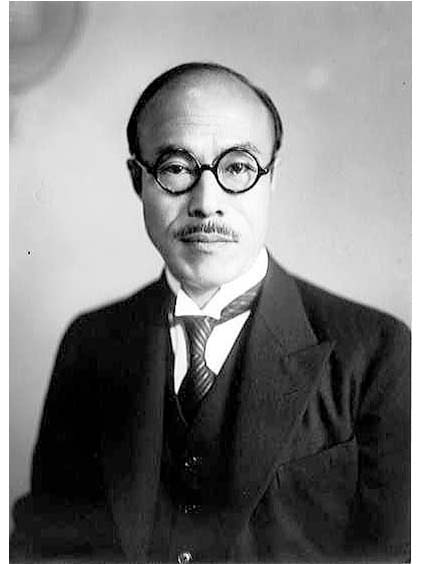

大倉邦彦が県立佐賀中学校在学中の明治三十四年十月、上海の東亜同文書院の院長・根津一が来校して講演、清国情勢と我が国の政策について述べた。根津は、荒尾精の盟友として活躍した興亜思想の先駆者である。

大倉邦彦が県立佐賀中学校在学中の明治三十四年十月、上海の東亜同文書院の院長・根津一が来校して講演、清国情勢と我が国の政策について述べた。根津は、荒尾精の盟友として活躍した興亜思想の先駆者である。

邦彦はこの根津の講演を聞き、興亜の志を抱き、東亜同文書院に進学することを決意する。

ところが、母ヱツは「そんな遠いところに行かなくても」と、泣いて引き留めようとした。邦彦は、「単に東京の名に憧れて都の学校に入って職にありつくよりも、シナへ行って今に総督の顧問になる方が私に適っています」と母を説得、明治三十六年九月上海に赴き、東亜同文書院商務科に進んだのだった。

上海での体験は、若き邦彦に強い影響を与えた。晩年の邦彦と交流した、平泉澄門下の村尾次郎は、邦彦が上海などで目撃した光景について、次のように書いている。

「上海あるいは天津におります時分に、大倉邦彦は非常に深い悩みに閉ざされていたのです。当時の清国は列強の侵食するところとなっており、上海も天津も、大きな港は列強の利権の場所となっていました。(中略)大倉邦彦青年が散歩しながらつくづくと思ったのは、公園の入口に『犬と支那人は入るべからず』と書いてある、何と情けないことだ、自分の国の人間が犬以下に扱われるという清国の窮状、それはアジア全体の窮状であると思われました」(村尾次郎「創立者大倉邦彦の人と思想」『大倉邦彦と精神文化研究所』平成十四年、三十九頁)。

「東亜同文書院」カテゴリーアーカイブ

日支親善の実行者『盛京時報』

東亜同文書院第26期生(昭和5年)若宮二郎、大久保英久、宮澤敝七と祖父川瀬徳男の4名が残した旅行記「白樺の口吻」には、奉天の西田病院と並んで、盛京時報社が「真の日支親善の実行者」であると書かれている。

東亜同文書院第26期生(昭和5年)若宮二郎、大久保英久、宮澤敝七と祖父川瀬徳男の4名が残した旅行記「白樺の口吻」には、奉天の西田病院と並んで、盛京時報社が「真の日支親善の実行者」であると書かれている。

まず、盛京時報社について基本的なことを確認しておきたい。『盛京時報』は、1906年10月18日、満州初の日本人経営漢字新聞として創刊された。以来、1945年までの38年間にわたって、多くの報道・社説・文芸作品などを発表した。

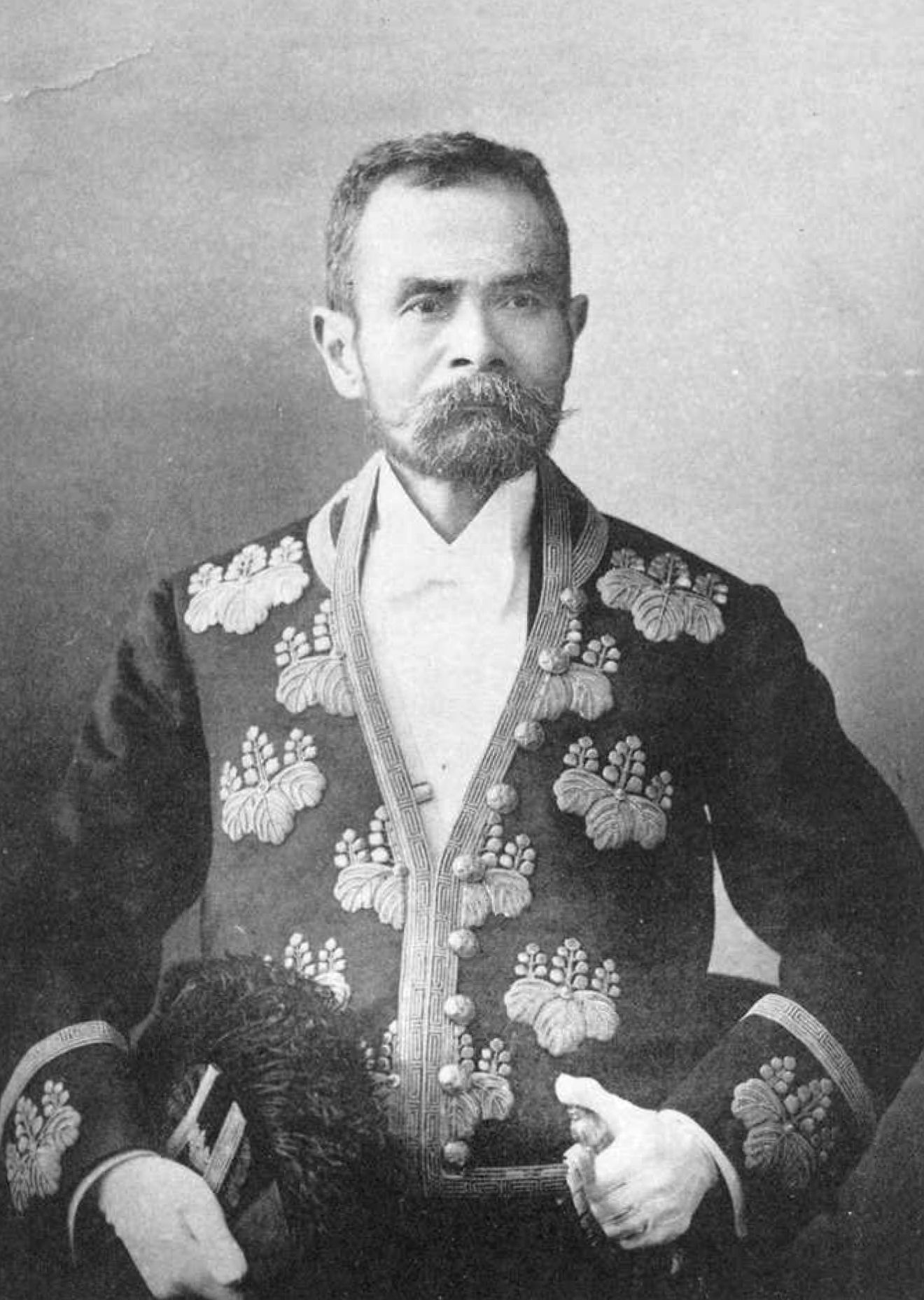

同紙刊行を主導したのは、北京で漢字新聞『順天時報』を経営していた中島真雄である。創刊時主要メンバーには、中島のほかに、主筆稲垣伸太郎、営業担当の一宮房太郎、染谷宝蔵、編集担当の佐藤善雄がいた。

中島は、日本奉天総領事萩原守一から資金提供を受けるとともに、奉天の清政府官員と交渉して、記者の採用、職員の募集などの支援を得ている。奉天民政使張元奇、奉天交渉局長陶大均など満州の清政府有力者からも協力を得た。

華京碩氏によると、1915年に中島真雄の支援金着服疑惑が発生し、警告処分を受けて以降、『盛京時報』の紙面に外務省の主張に反する記事が出るようになった。

1926年には、東亜同文書院で教鞭をとっていた佐原篤介が社長に就任し、時事問題を論じ、言論界で重要な役割を果たすようになる。

正義、人道、自由、文明を目指した興亜論─杉田定一「東洋に於ける我国の天職」

崎門学派の吉田東篁に師事し、君臣の大義と内外の別の観念を培った杉田定一は、正義、人道、自由、文明の立場から興亜論を展開していた。第一次世界大戦勃発を受け、杉田は「東洋に於ける我国の天職」と題して、次のように語っている。

崎門学派の吉田東篁に師事し、君臣の大義と内外の別の観念を培った杉田定一は、正義、人道、自由、文明の立場から興亜論を展開していた。第一次世界大戦勃発を受け、杉田は「東洋に於ける我国の天職」と題して、次のように語っている。

〈熟ゝ東洋の現状を考ふるに、隣国支那は積衰の余、比年内憂外患交到り、自立の力なく、漸く列国の均勢に依つて其の領土を保全せるの姿あり。印度、亦夙に英国の領する所となつて、其の民に独立の意気空しく、其の他の小邦に至つては、又諭ずるに足るものなし。此の間に於て、唯独り我国は二千年来の独立を保ち、以て僅かに東洋の面目を維持しつゝあるのみ。されば、東洋諸国の沈没は、実に我国の責任に関する所にして、我国民たる者は、常に亜細亜の先覚者、東洋の盟主を以て自ら任じ、国を富まし兵を強め、以て東洋諸邦の平和、文明の為めに貢献する所あらざるべからざる也。此の言たる聊か不遜に似て、亜細亜は、亜細亜の亜細亜也と云ふが如き、観念の存するなからんやと解する者も、なきにしも非ざれども、吾人の此の言をなすや、実に正義、人道、自由、文明の理想とを基礎とせるものにして、其の間、毫末も亜細亜対欧羅巴と云ふが如き、人種的観念の存するに非ず。要は、唯東洋諸邦の迷夢を醒まし、彼等をして、等しく文明の恩沢に浴せしめんとするの微衷より出づるに外あらざる也。されば、吾人は此の主義理想を同うする者あらば、他の東西、人の黒白を選ばず、相提携して、喜んで共に其の事に当らん事を冀ふものなり。余の此の主義を抱くや、実に歳久しく明治十七年、先づ、清国の覚醒を志して支那に遊び、同志と共に上海に東洋学館を興し、以て大に、支那啓発の為めに尽す所ありたり。其の後東洋学館は、変じて貿易研究所となり、貿易研究所は、後更に変じて現今の東亜同文書院となれり。東洋学館は、実に、支部に於ける学校の嚆矢なりとす。明治二十四、五年の頃、更に海軍建議案を提出して、東洋平和の為めに、海軍拡張の急務なる事を説き、従来の巡洋艦中心の制度を改めて、戦闘艦本体の組織とし、八万噸計画を十五万噸となす事を主張し、大に当局の反省を促したることあり。 続きを読む 正義、人道、自由、文明を目指した興亜論─杉田定一「東洋に於ける我国の天職」

東亜同文書院大旅行

荒尾精の興亜の精神を引き継いだ近衛篤麿は、興亜のための人材養成という使命に邁進した。明治32年10月、彼は清国を訪れ、清朝体制内での穏健改革を目指す洋務派官僚、劉坤一と会談、東亜同文会の主旨を説明した上で、南京に学校を設立する構想があるので便宜を図ってほしいと要請した。劉坤一は「できるだけの便宜を供与する」と快諾した。こうして、翌明治33年5月、南京同文書院が設立され、荒尾の盟友、根津一が院長に就任した。ところが、北清事変のため同年8月に上海に引き上げなければならなかった。当初は騒乱が収まり次第南京に復帰する予定であったが、根津が抱いていた大規模学院計画を実現することになり、明治34年5月、上海の城外高昌廟桂墅里に東亜同文書院が開校された。以来、終戦までの45年間に約5000名の日中学生が書院で学ぶことになる。 続きを読む 東亜同文書院大旅行

『東亜同文書院大旅行誌 第21巻 足跡』

若宮二郎、大久保英久、宮澤敝七、祖父川瀬徳男「白樺の口吻」 想 |

東亜同文書院大旅行誌

| 巻 | タイトル | 期 | 刊行年 |

|---|---|---|---|

| 第1巻 | 踏破録 | 第5期生 | 明治41年 |

| 第2巻 | 禹域鴻爪 | 第6期生 | 明治42年 |

| 第3巻 | 一日一信 | 第7期生 | 明治43年 続きを読む 東亜同文書院大旅行誌 |