平成24年に『月刊日本』の連載「明日のサムライたちへ 志士の魂を揺り動かした十冊」を開始してからまもなく3年。八冊(山鹿素行『中朝事実』、浅見絅斎『靖献遺言』、山県大弐『柳子新論』、本居宣長『直毘霊』、蒲生君平『山陵志』、平田篤胤『霊能真柱』、会沢正志斎『新論』、頼山陽『日本外史』)を終え、5月号から大塩中斎『洗心洞箚記』に移ります。

平成24年に『月刊日本』の連載「明日のサムライたちへ 志士の魂を揺り動かした十冊」を開始してからまもなく3年。八冊(山鹿素行『中朝事実』、浅見絅斎『靖献遺言』、山県大弐『柳子新論』、本居宣長『直毘霊』、蒲生君平『山陵志』、平田篤胤『霊能真柱』、会沢正志斎『新論』、頼山陽『日本外史』)を終え、5月号から大塩中斎『洗心洞箚記』に移ります。

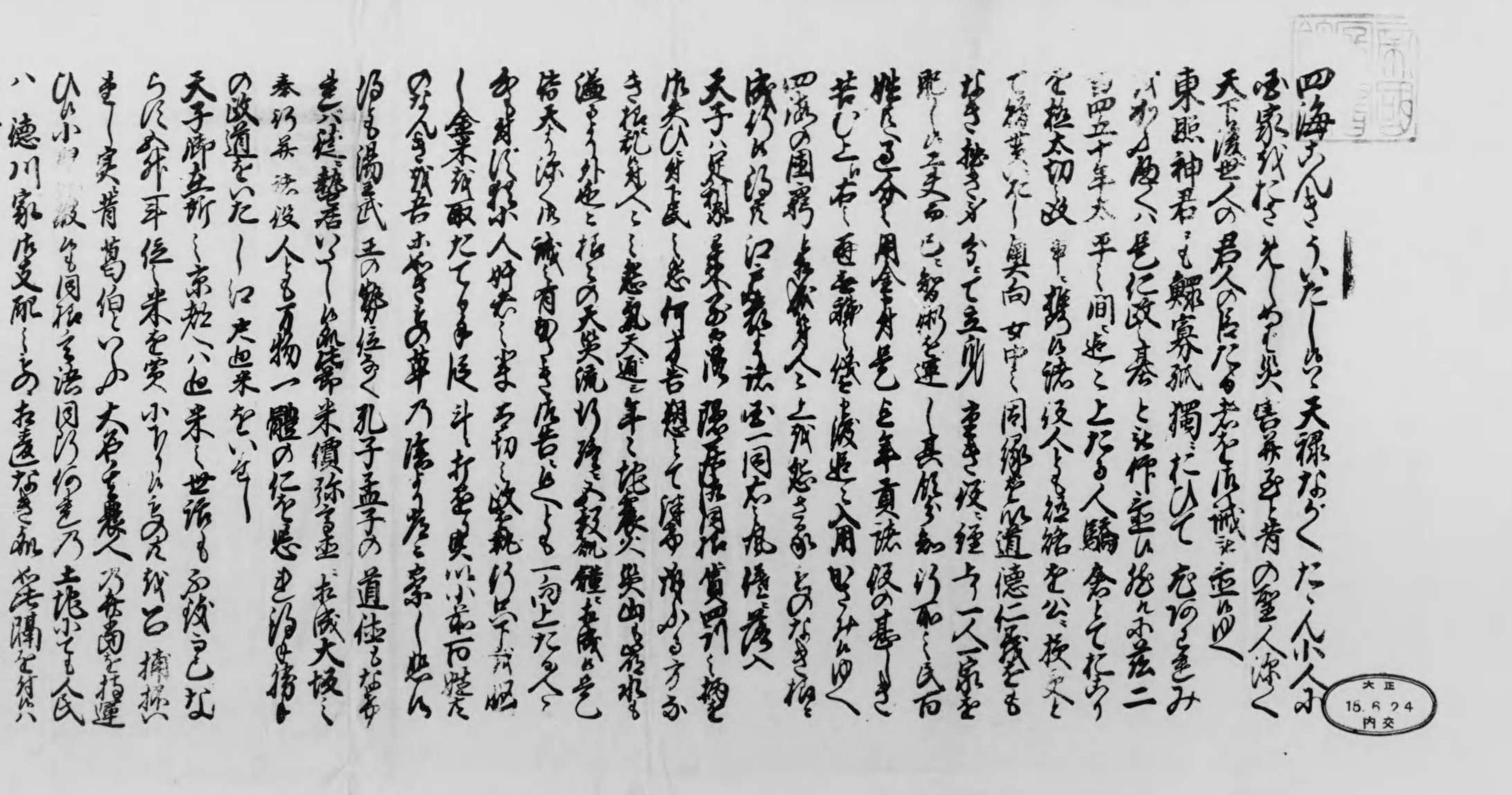

初回は、『洗心洞箚記』や大塩檄文に示された「万物一体の仁」にふれながら、天保8(1837)年の大塩挙兵に至る過程を描きました。

昭和維新運動に挺身した中村武彦氏は大塩檄文を高く評価していました。

続きを読む 『月刊日本』連載「志士の魂を揺り動かした十冊」、『洗心洞箚記』へ

「国体思想」カテゴリーアーカイブ

建武中興失敗の真相─平泉澄先生『建武中興の本義』

建武の新政は、いまどのように教えられているのか。山川出版社の『詳細日本史B』(平成26年3月発行)には、次のように書かれている。

建武の新政は、いまどのように教えられているのか。山川出版社の『詳細日本史B』(平成26年3月発行)には、次のように書かれている。

「後醍醐天皇はただちに京都に帰り、光厳天皇を廃して新しい政治を始めた。翌1334(建武元)年、年号を建武と改めたので、天皇のこの政治を建武の新政という。……天皇中心の新政策は、それまでの武士の社会につくられていた慣習を無視していたため、多くの武士の不満と抵抗を引きおこした。また、にわかづくりの政治機構と内部の複雑な人間的対立は政務の停滞や社会の混乱をまねいて、人びとの信頼を急速に失っていった。このような形勢をみて、ひそかに幕府の再建をめざしていた足利尊氏は、1935(建武2)年……新政権に反旗をひるがえした」

果たして、このような説明は妥当といえるだろうか。平泉澄先生は、『建武中興の本義』(至文堂、昭和九年)において、建武中興失敗の過程を論じた上で、次のように結論づけた。

「是に於いて建武中興失敗の原因は明瞭となつた。即ちそれは天下の人心多く義を忘れて利を求むるが故に、朝廷正義の御政にあきたらず、功利の奸雄足利高氏誘ふに利を以てするに及び、翕然としてその旗下に馳せ参じ、其等の逆徒滔々として天下に充満するに及び、中興の大業遂に失敗に終つたのである。こゝに我等は、この失敗の原因を、恐れ多くも朝廷の御失政、殊には後醍醐天皇の御失徳に帰し奉つた従来の俗流を、大地に一擲しなければならぬ。否、我等の先祖の、或は誘はれて足利につき、或は義を守りたにしても力乏しくして、遂に大業を翼賛し奉る能はざりしのみならず、却つて聖業を誹謗し奉る事六百年の長きに旦つた罪を懺悔し、陳謝し奉らねばならぬ。建武中興の歴史は、まことに懺悔の涙を以て読まるべきである。しかも懺悔の涙を以て読むといふを以て、単なる追想懐古と誤解することなかれ。建武の昔の問題は、実にまた昭和の今の問題である。見よ、義利の戦、今如何。歴史を無視して、己の由つて来る所を忘れ、精神的放浪の旅、往いて帰る所を知らず、國體を閑却し、大義に昧く、奸猾利を求め、倨傲利に驕る、これ何人であるか。滔々たる世の大勢に抗して正道を求め、真の日本人としで己の分をわきまへ、一意至尊を奉戴してその鴻恩に報い奉り、死して大義を守らんとする、果して何人であるか。問題はこゝに、六百年前の昔より、六百年後の今日に、急転直下し来る」

いま改めて建武中興失敗の原因を考え直す必要がある。そして、「天下の人心多く義を忘れて利を求むる」という言葉に照らして、明治維新の理想が貫徹されず、再び昭和維新運動が起こった理由、さらには今日に至るまでの保守派の堕落の理由についても考える必要があるのではないか。

國體についての国民的合意が求められている─中村武彦氏『尊皇攘夷』

対米従属から脱し、國體を回復するための本物の維新が、いま求められている。その際、重要になってくるのが、國體についての国民的合意にほかならない。

対米従属から脱し、國體を回復するための本物の維新が、いま求められている。その際、重要になってくるのが、國體についての国民的合意にほかならない。

民族派の重鎮中村武彦氏は『尊皇攘夷』(今日の問題社、昭和44年)において、次のように指摘していた。

〈尊攘派と対立した形の開国論者及び佐幕派の人々も、尊皇攘夷の基本精神においては共通していた。意見として対立したのは、開国へ持って行く時期、順序、方法の違いだけであった。当時の日本人はみな常識として日本の歴史を知り、国体観念を持っていた。頼山陽の日本外史や会沢正志斎の新論は、幕末、書物を読むほどの者なら、武士だけでなく、全国の農民商人の間でもひろく読まれ、共鳴されていた。

幕末の尊攘維新運動の背後には、このような、いわば広汎なる国民的合意のあったことを見落してはならない。さればこそ、一たび大政奉還から皇政復古への道が決定するや、待っていましたとばかりに国を挙げて維新開明の大行進が始まり、全世界が瞠目する明治の奇蹟的な飛躍発展が行はれたのである。現代日本との根本的な違いが此処にある。

現代日本には頼山陽なく、水戸学なく、ただ圧倒的なる共産主義の宣伝と、所謂三S政策の影響のみがある。占領下に植民地教育を強制されて以来、今なお日本人、殊に若い世代の歴史と国体に関する無知には、救い難いものがある。肇国の神話も明治維新の歴史も教えられず、楠正成も乃木希典も知らない。世界の何処にこのような自虐的な教育をしている国家があろう〉

中村氏がこう書いてから45年あまりを経た現在も、状況は変わっていない。

「天皇親政」は例外ではない─田中卓氏『平泉史学の真髄』

日本の歴史の大きな流れから言えば、「象徴天皇」が普通であって、「天皇親政」は例外だという見方がある。これに対して、田中卓氏は『平泉史学の真髄』(図書刊行会)において、神武天皇、崇神天皇、垂仁天皇、雄略天皇、天智天皇、斉明天皇、天武天皇などの御事績を説明した上で、次のように書いている。

日本の歴史の大きな流れから言えば、「象徴天皇」が普通であって、「天皇親政」は例外だという見方がある。これに対して、田中卓氏は『平泉史学の真髄』(図書刊行会)において、神武天皇、崇神天皇、垂仁天皇、雄略天皇、天智天皇、斉明天皇、天武天皇などの御事績を説明した上で、次のように書いている。

〈二千年におよぶ日本の長い歴史の中では、平和な時代と非常の時とがありました。その非常時に、優れた天子様が現れて、「天皇親政」の輝かしい働きをされる。そしてそのお方に対する国民の感動、尊皇の精神といふものが歴史発展の原動力、道徳的エネルギーとなつてゐるのです。そしてその歴史の中間といひますか、泰平無事の時代も、天皇はじつとしてをられるやうに見えても、常に国民のことを第一に考へられ、毎日、国家・国民のために祭祀を斎行されて、皇祖皇宗の御遺訓を守つてこられたのです。そこで一般には皇位を侵さうとするやうな反逆者は殆ど出て来なかつた、仮に出て来ても、それを防いで、天皇をお護りする、いはゆる忠臣義士が現れて来た。その忠臣義士は、さういふ「天皇親政」を如実に示された陛下に対する感動と感謝、それに酬いる報恩の志があつて、進んで一命をささげて日本の国体をお護りしてきたのです。「天皇親政」を日本歴史の〝例外〟などといふ歴史家は、本末を取り違へてゐるのです。論より証拠、日本の歴史から、神武天皇以下、先程申しあげた「親政」の顕著な天皇の御名前を全部取り除いて御覧なさい。これで果して日本の歴史は成り立ちますか。逆に、これらの「親政天皇」の御事蹟だけを抄録すれば、それで立派に日本の通史は出来上るのです。

仮にいへば、一本の竹が風雨の中でも丈夫なのは、竹に節があるからです。その節に当るのが非常の時に「親政」を実践せられてきた諸天皇なのです。節がしつかりしてゐますから、途中は空洞でも竹は持ちこたへられる。もしこの節に当るお働きをされる天皇が無く、すべて雛人形の内裏様のやうに、いつも床の間に只座つてをられるだけだつたとしたら、今後の皇室はどうなりますか。国家国民の平安を祈られる天皇の祭祀は、勿論、何よりも有難いことでありますが、それだけならば伊勢の神宮でも、出雲大社でも、いや、すべての神社で、同様な祭祀は行はれてゐるのです〉

崎門の真価─平泉澄先生『明治の源流』「望楠軒」

崎門学が明治維新の原動力の一つであったことを良く示す文章が、平泉澄先生の『明治の源流』(時事通信社、昭和45年)に収められた「望楠軒」の一節である。

崎門学が明治維新の原動力の一つであったことを良く示す文章が、平泉澄先生の『明治の源流』(時事通信社、昭和45年)に収められた「望楠軒」の一節である。

〈ここに殆んど不思議と思はれるのは、水戸の大日本史編修と時を同じうして、山崎闇斎が倭鑑の撰述に着手した事である。一つは江戸であり、今一つは京都である。一つは水戸藩の総力をあげての事業であり、今一つは学者個人の努力である。大小軽重の差はあるが、その目ざす所は一つであり、そして国史上最も困難なる南北の紛乱を、大義を以て裁断した点も同趣同様であった。但し問題は、処士一個の事業としては、あまりに大きかった。闇斎は、明暦三年の正月より筆を執り、そして少くとも二十数年間、鋭意努力したに拘らず、完成に至らずして天和二年(西暦一六八二年)九月、六十六歳を以て歿し、倭鑑の草稿もまた散逸してしまった。只その目録のみ、門人植田玄節によって伝へられた。それによれば、後醍醐天皇を本紀に立て、光厳、光明紀を之に附載し、後村上天皇を本紀に立て、光明、崇光、後光厳、後円融、後小松紀を之に附録し、そして明徳二年十月二日、三種神器入洛の事を特筆大書したといふ。して見れば是れは、水戸の大日本史と同じ見識であったとしなければならぬ。 続きを読む 崎門の真価─平泉澄先生『明治の源流』「望楠軒」

江戸時代に国民の皇室に対する関心は低かったのか?─鳥巣通明『明治維新』の主張

果たして、江戸時代に国民の皇室に対する関心は低かったのか。

平泉澄先生門下の鳥巣通明は、『明治維新 日本人のための国史叢書7』(日本教文社、昭和40年)において次のように書いている。

「近頃の学者の中には、江戸時代には幕府の権勢が強かったので国民の皇室に対する関心はとぼしかった、むしろ、皇室は国民にとって縁の無い存在であった、とまことしやかに説く者がいる。だが、それは例の特定の政治的意図にもとづく発言にすぎず、まったくの誤りである。日本民族の間には遠い昔から皇室に対する敬愛の情が流れていた。全国的統一が失われ、皇室の式微がはなはだしかったあの戦国時代でも、民衆の間には、尊皇の伝統は強く生きていた」

「幕府」は過去の幕府政治を美化する─平泉澄先生「国史の威力」

時の権力は、自らの政治を正統化するために、過去の幕府政治を美化するものなのか。國體に照らして、その政治の在り方に批判の余地がある場合には、なおさら。

時の権力は、自らの政治を正統化するために、過去の幕府政治を美化するものなのか。國體に照らして、その政治の在り方に批判の余地がある場合には、なおさら。

例えば、東條政権においても驚くような歴史の書き換えが行われていた。田中卓氏は次のように書いている。

〈……昭和十八年改訂の文部省の国定教科書『初等科国史』を取りあげることとしよう。その中に、道鏡が皇位を得ようとする野望にたいして、和気清麻呂が宇佐八幡の神託を奉答する有名なくだりがある。この箇所では、従来のすべての教科書に、必ず「道鏡は大いに怒つて清麻呂を大隅に流し、しかもその途中で殺させようとはかつた」ことが書かれてゐたのに、改訂版ではこれをわざと省略し、清麻呂の奉答によつて、「なみゐる朝臣は、すくはれたやうに、ほつとしました。あたりは水を打つたやうな静けさです。清麻呂のこの奏上によつて、無道の道鏡は面目をうしなひ、尊いわが国体は光を放ちました。」と、新しく美字麗句を書き加へてゐる。

また鎌倉幕府についても、創始者の源頼朝の尊王敬神を強調し、「頼朝は、鎌倉の役所を整へ、ますます政治にはげみました。」と、まるで幕府政治が天皇の大政翼賛であるかのやうな叙述に改められた。一方、倒幕を志された後鳥羽上皇の記事は縮小され、これまでの教科書で特筆されてゐた上皇の悲痛な御歌「われこそは新島守よおきの海のあらきなみ風こゝろして吹け」も、けづられてしまつてゐる〉 続きを読む 「幕府」は過去の幕府政治を美化する─平泉澄先生「国史の威力」

國體の真髄─「皇統無窮、万世一系とは当為の努力である」

近藤啓吾先生は、崎門学正統派の若林強斎の「皇統ヲ仰ギ崇ブハ勿論ナリ。但シ何時何様ノ変ガ有ラウカト、常々恐怖スルガ今日ノ当務ナリ。日神ノ詔勅ニ違ヒノ有ラウヤウハナケレドモ、清盛モアリ頼朝モアリ、何時将門・純友出ヨウモ知レズ。神代ニ既ニ天稚彦アリ。何時迄モ動キハナキコトト落チツクハ惰ナリ。甚ダ危キ事ナリ」という言葉を引いた上で、次のように述べている。

近藤啓吾先生は、崎門学正統派の若林強斎の「皇統ヲ仰ギ崇ブハ勿論ナリ。但シ何時何様ノ変ガ有ラウカト、常々恐怖スルガ今日ノ当務ナリ。日神ノ詔勅ニ違ヒノ有ラウヤウハナケレドモ、清盛モアリ頼朝モアリ、何時将門・純友出ヨウモ知レズ。神代ニ既ニ天稚彦アリ。何時迄モ動キハナキコトト落チツクハ惰ナリ。甚ダ危キ事ナリ」という言葉を引いた上で、次のように述べている。

「皇統無窮、万世一系とは、本然の事実にあらずして、当為の努力である。言ひかへれば、これは、わが国体の最高の理想目標を示したものに外ならない。たゞこれは、絶ゆることなき努力の継承によつてのみ、現実たらしめ得る。しかもこの当為の努力が、肇国以来一貫せられて来たところに、わが国の道義の本質を見る。観念でなく実践であり、中断なき継承であらねばならぬ。これ乃ち絅斎が、赤心報国の大刀を横へて逢坂山はわが死処なりといひ、強斎が楠公を慕つて望楠軒を設立し、而して成斎が、某、年いたく老けては候へども、今、朝廷に何事も候はゞ、王城の南門は、某一人して警衛候べしと常言した所以である」

山本七平『近代の創造』の中の『靖献遺言』

山本七平は『近代の創造』(PHP研究所、昭和62年)において、渋沢栄一の従兄弟で、その師でもあった尾高藍香のことを論じているが、藍香も手にしたと推測される『靖献遺言』を次のように位置づける。

山本七平は『近代の創造』(PHP研究所、昭和62年)において、渋沢栄一の従兄弟で、その師でもあった尾高藍香のことを論じているが、藍香も手にしたと推測される『靖献遺言』を次のように位置づける。

〈『靖献遺言』『保建大記』『中興鑑言』が、さらに『大日本史』の通俗版ともいえる『日本外史』『日本政記』が明治維新を招来した「思想教科書」であるとは確かに言える。このうち前の三冊は朱子学の系統の崎門学であり、『中興鑑言』の著者三宅観瀾と『保建大記』の著者栗山潜鋒は水戸彰考館の一員で、共に闇斎・絅斎系すなわち崎門学系の思想家である。そしてこの浅見絅斎こそ山崎闇斎の弟子で尊皇の志士のバイブル『靖献遺言』の著者である。だが、これらの人々の思想は……朱子学系統であり、朱子の正統論を絶対化し、正統を護持するためには殉死も辞せずという強い正統論者であったことは共通している。一方水戸には光圀が招聘した中国からの亡命学者朱舜水がおり、その弟子が安積澹泊で水戸彰考館の総裁、要約すればこの二系統を統合したのが初期の水戸学である。しかし観瀾の後は余りたいした学者も出ず、このころは日本の思想に強い影響力をもっていたわけではない。

ところが藤田幽谷とその子東湖、さらに会沢正志などが出、斉昭がこの東湖によって水戸藩主となり、東湖を側用人、正志を侍読とすると共に、水戸は「思想的権威」のような様相を呈して来た。……だが会沢正志であれ、藤田東湖であれ、本来の姿は水戸藩の「お抱え学者」であり、藩に従属して禄をもらっている以上、浅見絅斎のような完全に自由な思想家ではあり得ない。彼らは「尊皇攘夷」は声を大にして口にしたが、「藩」そのものの否定はもちろん、幕藩体制否定の「倒幕」さえ明確には口に出来ず、その点、決して「倒幕のアジテーター」とはいえない。……尊皇思想を研究された三上参次博士は「一方に於て是書(『新論』や『常陸帯』)を読み一方に於て『靖献遺言』の所信を実行せば、皇政復古の大業の明治維新の際に於て成功せるも強ち異とするに足らざるべし」と記されている。いわば「発火点」は『靖献遺言』であって、水戸学はそれにそそぐ油のようなもの、そして外圧はこれを煽ぎ立てる風のようなものであって、油と風だけでは何も起らないわけである。

そして発火点とは……「思想の真髄」いわば、天動説を地動説に変えてしまうような「心的転回」を起したときである。そうなれば『新論』も『常陸帯』も激烈な行動へと燃えあがる油にはなりうる。

そして多くの人の場合は発火点が『靖献遺言』であった〉

会沢正志斎『新論』の二面性

尾藤正英は『新論・迪彝篇』(会沢安著、塚本勝義訳註、岩波文庫)の解説(昭和43年)で、次のように書いている。

〈この思想体系は、本来の性格として支配のための思想であり、「上から」の政治改革の思想であった。しかしそれが過激な現状変革の運動に挺進した青年志士たちの心をとらえ、あたかも革命のイデオロギーとして現実に機能したかのようにみえるところに、大きな問題がある。現在の学界において、本書の思想の性格に関し、対立する二様の見解が成立して、平行線を描いているのも、その微妙な性格のとらえ難さによるのであろう。しかしこれを「封建的支配秩序の合理づけとしての名分論」にすぎないとし、専ら保守的性格のものとみる見解(遠山茂樹氏「尊王攘夷思想とナショナリズム」『尊攘思想と絶対主義』所収)も、逆にこれを「抵抗権」の論理をふくむ下からの革命思想と評価する見解(上山春平氏『明治維新の分析視点』)も、いずれも一面に偏した理解であるように私には思われる。前者では、この政治論にふくまれた革新性が見落される結果となり、後者では、これが支配の思想であったことに注意が向けられていないからである。むしろ本質において支配の思想であったものが、革命運動の主たるイデオロギーとして機能したところに、私たちは明治維新という特異な政治革命の性格を考察するための手がかりを見出すことができる筈であり、本書の内容は、そのような問題を追求するための一つの素材を提供しているのではないかと考えてみたい〉