天誅組義挙は、『靖献遺言』で固めた男・梅田雲浜抜きには語れない。内田周平先生の『梅田雲浜先生』には、以下のように書かれている。

〈雲浜先生は、安政四年の十二月には、大和の五條に参られました。……五條に、代々紙又と称する木綿問屋で、下辻又七という商人がありました。商人ではありましたが、五條における崎門派の学者に就いて教を受け、勤王心に厚い人でありましたから、雲浜先生とは特別懇意の間柄でありました。先生が十津川郷士を引立てゝ、その振興を図られるに就いては、この紙又が京都と十津川との梯子ともなり、連鎖ともなつて、両者の気脈を通じ連絡を保ち、又之に要する費用なども融通し援助して、大いに骨折つたのであります。……安政五年になつてからは、時勢が益々切迫し、弥々十津川郷士の進出を必要とするに至りましたので、春夏の交に、先生自ら十津川に赴かれて、門人野崎主計(かずえ)の家に数日間逗留して、大いに郷士を鼓舞激励せられました〉

一方、主計自身にも、志士たちを惹きつける魅力があった。舟久保藍氏は、『実録 天誅組の変』(淡交社)において、次のように書いている。

一方、主計自身にも、志士たちを惹きつける魅力があった。舟久保藍氏は、『実録 天誅組の変』(淡交社)において、次のように書いている。

〈野崎主計は川津村の庄屋である。若い頃、病で十三年もの間立つことが出来ず、その間読書三昧の日々を送った。ついに十津川一の物識りとなり「川津のしりくさり」と呼ばれた。……梅田雲浜や各藩の志士たちが頻繁に訪ねてくるほど、博識さと誠実な人柄は世間に知られていた〉

一方、保田與重郎は「雲浜は五條と関係深く、その来訪も数度に及んだ。早くから五條、十津川郷士等と気脈を通じ、回天の策を計つてゐた」と指摘し、深瀬繁理、乾十郎に関して、それぞれ次のように書いている。

「深瀬繁理…安政元年正月、野崎主計等と共に、京都に梅田雲浜を訪ひ、爾来屡々往来す」

「乾十郎、…儒学を森田節斎に学び…後大津に行き、梅田雲浜の門に入る。…十郎が節斎の門より雲浜の方へ移つたのは、雲浜が節斎と親交があつたからであるが、十郎の志節は、雲浜の激しい学風をよろこんだやうである」(『南山踏雲録』)

月別アーカイブ: 2019年4月

一帯一路構想─「特定国の覇権」か「参加国の共栄」か

アジアとヨーロッパを連結する「一帯一路」構想は、現在中国によって主導されているが、このうち特に「一帯(One Belt)」は、かつて日本が主導していた構想である。アジア主義者大谷光瑞の「欧亜連絡鉄道計画」(昭和14年)や帝国鉄道協会の「中央亜細亜横断鉄道」(昭和17年)などの構想があった。「中央亜細亜横断鉄道調査部設置の趣意」には、以下のように書かれていた。

アジアとヨーロッパを連結する「一帯一路」構想は、現在中国によって主導されているが、このうち特に「一帯(One Belt)」は、かつて日本が主導していた構想である。アジア主義者大谷光瑞の「欧亜連絡鉄道計画」(昭和14年)や帝国鉄道協会の「中央亜細亜横断鉄道」(昭和17年)などの構想があった。「中央亜細亜横断鉄道調査部設置の趣意」には、以下のように書かれていた。

「……中央亜細亜横断鉄道とは大体支那綏遠省包頭、或は陜西省西安を起点とし、甘粛省甘州、新疆省ハミ、トロハン、カシガル等を経てアフガニスタンの首都カブール、イランの首都テヘランを過ぎイラクのバグダツドに接続せしめむとする延々七千余粁(キロメートル)に及ぶ鉄道なり。

……凡ゆる観点より重要意義を有し、特に変転極りなき国際情勢を想ふ時、東亜共栄圏確立上の交通動脈の一都としても其の重要性大なるものありと謂はざる可からず」

「特定国の覇権」のためではなく、「参加国の共栄」のためにどうすればいいのか。今、古くて新しい問題が浮上している。

一宮の私塾「有隣舎」と文人交流

尾張藩の尊皇思想の展開においては、一宮を舞台とした文人たちの交流にも注目する必要がある。一宮村の近郷丹羽村にあった私塾「有隣舎」を中心に、学問に志を持つ人々が互いに交流を深めていた。

尾張藩の尊皇思想の展開においては、一宮を舞台とした文人たちの交流にも注目する必要がある。一宮村の近郷丹羽村にあった私塾「有隣舎」を中心に、学問に志を持つ人々が互いに交流を深めていた。

一宮市博物館が平成2年末から翌3年始めにかけて開催した企画展「維新前夜の〝地方文人」は、それらの交流に光を当てている。

昌平黌に学んだ儒者・鷲津幽林が宝暦年間(1751~1764年)に開設したのが、「有隣舎」の前身「万松亭」である。

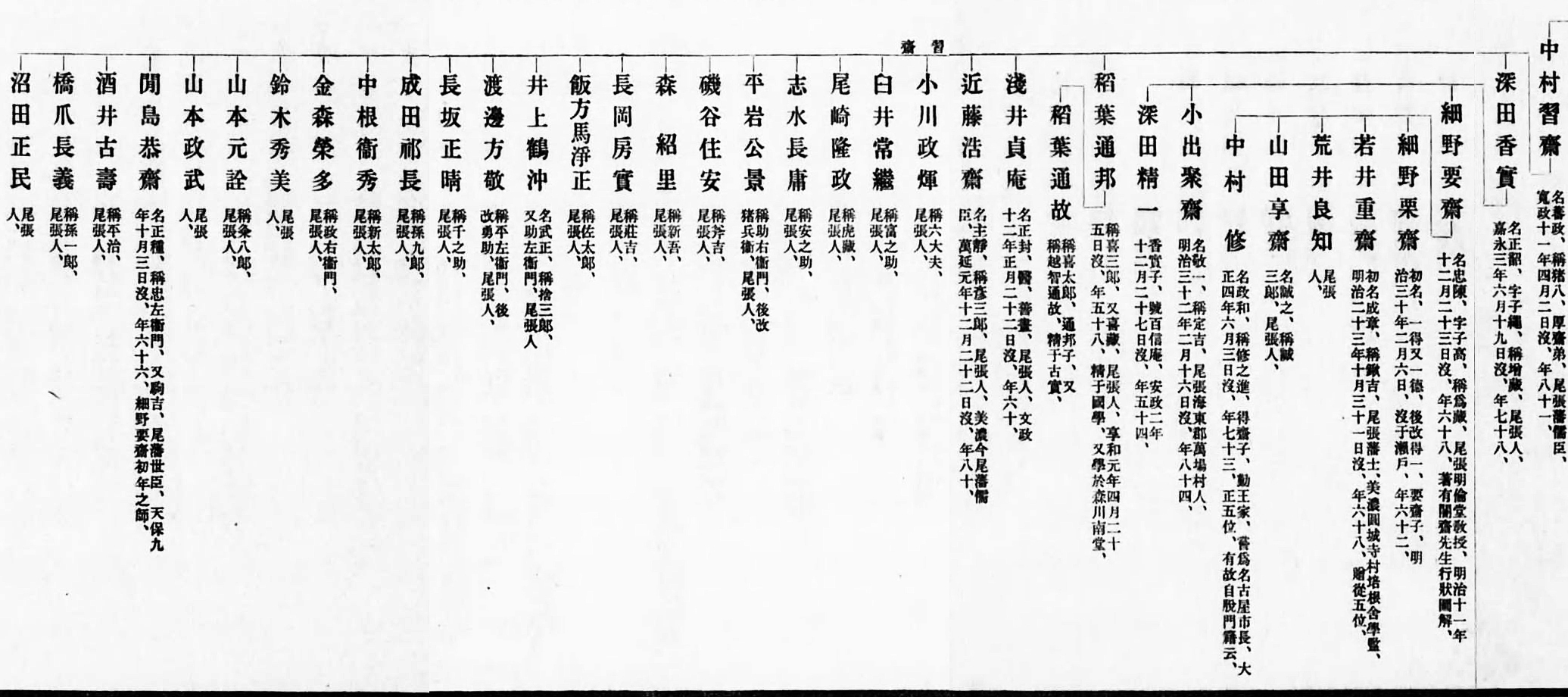

有隣舎では、大沼枕山をはじめ、佐藤牧山、森春濤、鷲津毅堂、服部赤城、服部牧山、竺世道、桂岸、森有斎、森林平など、近郷の僧侶、医者、庄屋の若者たちが学んでいる。最盛期には、尾張・美濃だけではなく、遠く出雲・讃岐・遠江からも入門者があった。

特に、有隣舎の中心人物である漢詩人の森春濤は、梁川星巌、頼三樹三郎、家里松嶹らの尊攘の志士、崎門学派の細野要斎、天誅組の松本奎堂・藤本鉄石、頼山陽門下の村瀬太乙・江馬細香らと交流していた。

尾張藩崎門学派・若井重斎と第一次長州征伐

文久三(一八六三)年の八月十八日の政変によって、長州藩は京を追われた。この時、勤皇の志士・真木和泉は、三条実美ら七卿と共に長州へ逃れた。真木は、翌元治元(一八六四)年七月、久坂玄瑞、来島又兵衛らとともに浪士隊清側義軍の総管として長州軍に参加した。七月十九日、真木らは堺町御門を目指して進軍した。しかし、福井藩兵などに阻まれて敗北(禁門の変)、久坂と来島は自決した。真木は、天王山へ退却したものの、長州へ敗走することを拒否し、七月二十一日、同志十六名とともに自刃、天王山の露と消えた。

禁門の変を契機に、朝廷・幕府は長州藩追討の動きを強めた。七月二十二日には、朝廷において長州藩処分についての朝議が行われ、二十三日には長州藩追討の朝命が発せられた。これを受けて、幕府は中国・四国・九州に所領を有する二十一藩に出陣を命じた。

このとき征討軍の総督に任命されたのが、慶勝であった。慶勝は、武力討伐を回避し、西郷南洲らに長州藩への恭順工作を委れて、禁門の変の首謀者とされた三家老の首級を差し出させ、解兵を進めた。ところが、慶勝の処置は、朝廷・幕府双方から、弱腰で不十分なものとして非難された。

上野恵氏は「第一次長州征討における総督徳川慶勝の構想とその対応」(『昭和女子大学文化史研究』平成十九年十二月)において、かつては、第一次征長における慶勝の対応は「やる気がなく、西郷らに踊らされたに過ぎないという評価が一般的であったが、再評価が進みつつある」と指摘した。

慶勝が征長総督就任を正式に受諾したのは、十月四日とされている。慶勝は、京都から大坂へと陣を進め、十月二十二日、長州征討に参加する諸藩の重臣を招集して「大坂軍議」と呼ばれる会合を設け、征長方針について伝達した。上野氏は〈大坂軍議に際して行われた慶勝と西郷との会談によって、西郷から毛利父子の恭順謝罪を中心とした「寛厚之御処置」をとる必要性が説かれ、慶勝がそれを受け入れた〉との従来の研究に異議を唱えている。 続きを読む 尾張藩崎門学派・若井重斎と第一次長州征伐

尾張藩崎門学派・若井重斎の出処進退

尾張藩崎門学派の若井重斎(成章)は、明治維新に至る尾張藩の動きの中で、極めて重要な役割を果たした。重斎は、文政五(一八二二)年四月十五日の生まれで、崎門学派の蟹養斎系統の細野要斎に師事した。

重斎は、一貫して尊皇攘夷の志を抱き、安政五(一八五八)年四月に、『攘夷戯議』を著し、小納戸頭衆・長谷川惣蔵に示した。攘夷策を決行するためには、まず民をいたわり、国を平安にすべきだというのが、彼の主張だ。同年七月、藩主・慶勝が幕府の怒りに触れて幽閉を命ぜられた。それに伴い、茂徳が藩主に就いた。この時の重斎の出処進退について、『名古屋市史 人物編 第一』は、「成章等、新主に仕ふるを欲せず、猶旧主に属せんことを請ふ。為めに当路の忌む所と為りて職を罷めらる」と書いている。忠節を重んじる崎門の出処進退が、ここにははっきり示されている。

重斎は、一貫して尊皇攘夷の志を抱き、安政五(一八五八)年四月に、『攘夷戯議』を著し、小納戸頭衆・長谷川惣蔵に示した。攘夷策を決行するためには、まず民をいたわり、国を平安にすべきだというのが、彼の主張だ。同年七月、藩主・慶勝が幕府の怒りに触れて幽閉を命ぜられた。それに伴い、茂徳が藩主に就いた。この時の重斎の出処進退について、『名古屋市史 人物編 第一』は、「成章等、新主に仕ふるを欲せず、猶旧主に属せんことを請ふ。為めに当路の忌む所と為りて職を罷めらる」と書いている。忠節を重んじる崎門の出処進退が、ここにははっきり示されている。

重斎は、村岡局(津崎矩子)の忠節を聴き、一詩を賦して、自ら戒めたという。文久元(一八六一)年には、細野要斎に代って、美濃円城寺村の野々垣氏の私塾「培根舎」で教えるようになった。文久二(一八六二)年十二月、慶勝の復権に伴い、重斎も復職している。その後の重斎の活躍を、『名古屋市史 人物編 第一』は以下のように描いている。

〈成章時事に感奮し、書を藩老田宮如雲に与へて、当世の急務を論ず。文久三(一八六三)年正月、慶勝の入京に先ちて上洛し、国事に奔走す。六月、小納戸組頭と為つて食禄を加へられ、爾来公卿諸藩の間に周旋往来し、漸く登庸せられて機務に参与するを得たり。/元治元(一八六四)年四月、京師に在りて奥儒者に挙げられ、文教の振興を謀るべきの命を受く。五月、大坂城に到りて将軍家茂に謁見し、将軍より親しく「昨年以来国事の儀、厚心配いたし周旋尽力の段満足いたす、猶此上勉精いたす様」との命あり。是月帰国す。六月、使節として江戸に往復し、国秩を進め禄を増す〉

尾張藩崎門学派・中村修①─『名古屋市史 人物編 第一』より

小出侗斎に始まる尾張藩崎門学の流れをくむ中村修は、尊皇の大義を高唱して幕末に活躍した。『名古屋市史 人物編 第一』には、中村について以下のように書かれている。

〈初名は政和、通称は修之進、尾藩の世臣なり。天保十四年十一月、名古屋人参畑に生まる。学を藩儒細野要斎に受け、濂洛を主とす。資性忠篤にして品行端正、謙譲温厚、君子を以て世に推尊せらる。師要斎、諸生が其位に在らずして其政を論ずるの軽挙なるを誡むるを聴き、謂へらく仮ひ万巻の書を読破するも、時世の急を救ふ能はずんば、修学奚ぞ効あらんやと。奮然要斎の門を去る。尊王攘夷の論世に喧しきに当り。田中不二麿・丹羽賢等と共に屡々連署して書を藩老に呈す。慶応元年、馬廻組と為り、成瀬正肥に従つて大坂に下り、広く諸藩の勤王志士と交遊す。八月、名古屋に帰り、十月、藩校明倫堂の監生に挙げらる。翌三年五月、之を辞し、六月、京都留守居を命ぜられ、機密掛となりて公卿諸藩の間に奔走す。

十一月、徳川慶勝の上洛するや、修等京都に在りて、成瀬正肥、田宮如雲等と共に慶勝を輔けて維新の大業を翼賛す。当事徳川慶喜二条城に在り。会・桑二藩の兵も亦京都に屯す。其目的禁裡警衛と治安維持とに在りと雖も、却つて討幕の気勢を煽動し、輒もすれぼ禍乱の根源とならんとす。慶勝深く之を憂へ、越前松平慶永と共に、幕府及び会・桑二藩に説きて其兵を京都より撤退せしめ、別に洛中守衛の法を講ぜんと欲す。十二月、修等をして慶喜に説かしめ、反覆論弁して、撤兵を勧むれども、其説遂に行はれず。既にして慶喜潜に大坂に走り、会・桑二藩の兵も亦下坂す。かくて時勢の切迫は勤王・佐幕の到底両立する能はざるの機運に至る。尾州藩は幕府親藩の随一たるを以て、情に於て幕府を倒すに忍びざる所なりと雖も、修等謂らく、尊王の大義は炳として日月の如し。奚ぞ私情を以て王事を廃せんやと。慶勝固より尊王の念篤く、直に修等の言を容れて藩論を一定す。

此月、修等京都を発して大坂に下る。偶々肥後藩士小橋常雄、修に会して藩内の事情を語り、尊王・佐幕両論の紛糾して一決せざゐを訴ふ。修乃ち尾州の藩論尊王に一定せるを告げ、且つ曰く、今日に至りて徒に帰趨に惑ひて彷徨するは大義に暗く私情に泥むが為めなり。大義親を滅するは、惰に於て忍びざるも、今日の勢実に已むを得ざる所なり。君夫れ是を惟へと。常雄、其言を聞きて大に感激し、早く国に帰つて闔藩勤王の一途に出でしむ可きを誓ひて去る。肥後藩の勤王に一定せしは実に修の訓諭に負ふ所多し。時に幕府の兵、伏見なる蔵屋敷に拠りて之を守備し、薩摩の兵、御香宮に拠りて之に対し、形勢甚相迫るものあり。修等其徒らに紛糾の基たらんことを憂ひ、荒川甚作等と伏見に赴き、募兵を撤せしめんとす。一行の邸内に入るや、新調組の一隊、銃剣を修等に擬して討薩の決意を示す。修等、従容として土方歳三等に理勢を諭しゝが、事遂に行はれず。

明治元年正月、朝廷、橋本実梁を東海道鎮撫使に拝し肥後の藩兵を率ゐて東下せしむ。十 三日、修四日市に於て総督官に会して、桑名藩松平定敬嫡子万之助の謝罪恭順の意を表する旨を述べ、之に依りて寛大の処置を請ふ。参謀等、軍律に照らして城櫓を焼くことを令す。 修、其不可を争ひしも容れられず、依りて已むを得ず一時の裕余を請ひ、桑名の士民に諭して軽挙妄動を誡め、城櫓を焼き、城池を収めて津藩と共に之を監す。蓋し此時幸に事無かりしは、実に修が奔走の功与つて力ありと云ふ可し。会々尾藩の中、党を樹てゝ僣に意を幕府に通ずる者あり。慶勝、京都より帰国して其党人を罪し、藩論の動揺を止む。修等此事に与つて功あり。二月、目付に補せらる。七月抜擢せられて用人並となる〉

尾張藩崎門学派と君山学派の交流

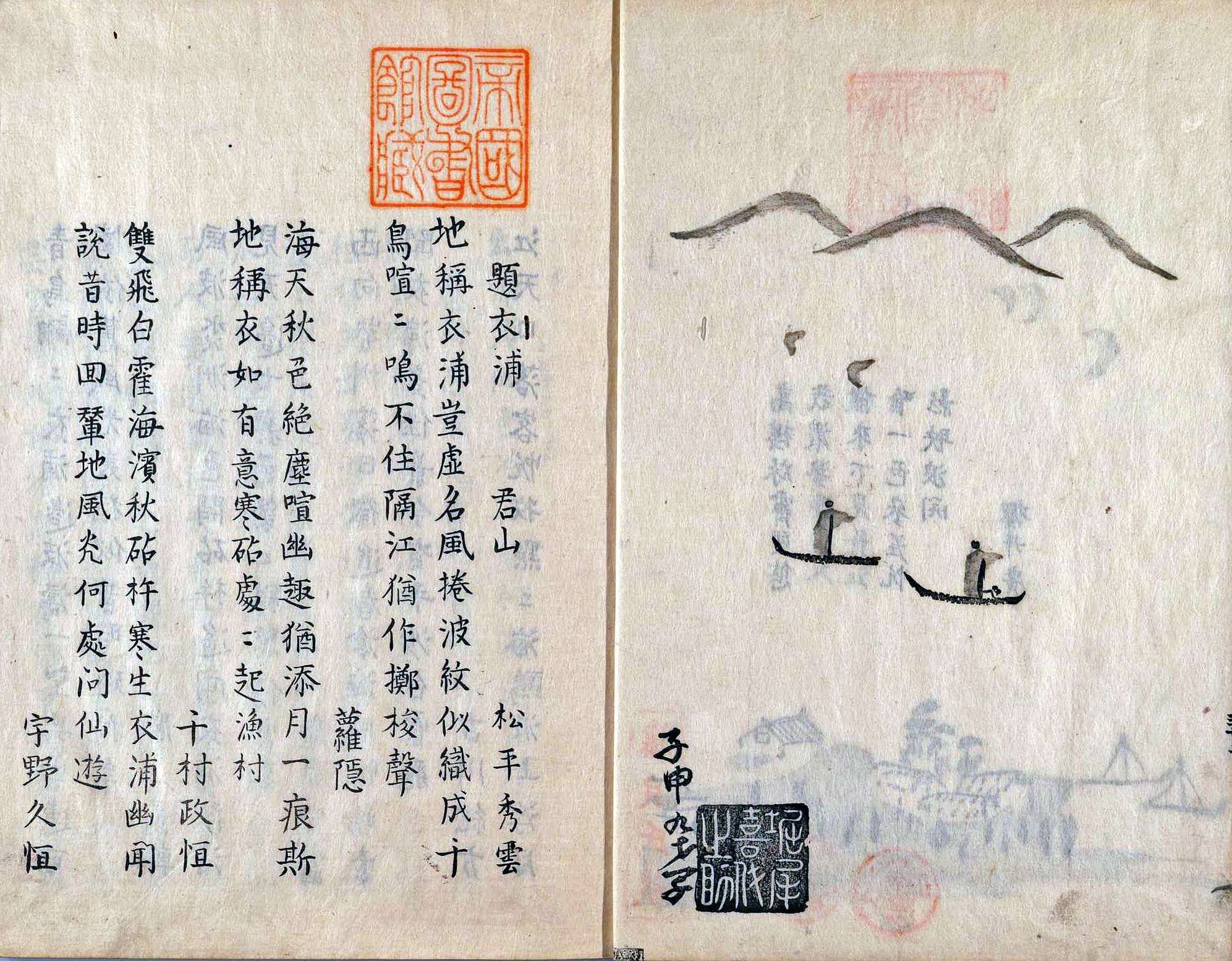

尾張崎門学派の堀尾秀斎(春芳)は、安永三(一七七四)年二月に『衣之浦千鳥集(ころものうらちどりしゅう)』を出版している。

同書は、堀尾の求めに応じて、知多郡横須賀の浜(衣之浦)を題材として、知友たちが作った和歌・詩・俳諧・狂歌などを収録したものである。

ここで注目したいのは、尾張藩国体思想の発展に大きな役割を果たした松平君山を中心とする君山学派が漢詩を寄せていることである。岸野俊彦氏は「尾張垂加派堀尾春芳の生涯」(『名古屋自由学院短大紀要』第二三号、一九九一年)で、以下のように書いている。

「詩の面では、松平君山や君山の孫の松平秀彦、君山門下で後に藩校明倫堂督学となる岡田新川、君山門下で新川と並び称された磯谷正卿、新川の弟で後に明倫堂教授となる恩田維周、小出侗斎門下で芭蕉門人の俳人でもある高木守業等、尾張藩の有力メンバーがここに名を連ねている」

岸野氏が指摘しているように、寛延三(一七五〇)年に、大里村に堀尾を訪れた庵原守富に同行していたのが、君山門下の堀田恒山であった。あるいは、この頃から堀尾と君山の交流があったのかもしれない。

安永八(一七七九)年三月には、岡田新川が堀尾のもとを訪れ、詩を作っている。同年七月、堀尾が名古屋桑名町一丁目に購入した自宅で講義を開始すると、君山自ら堀尾のもとを訪問している。

「田舎先生」・堀尾秀斎(春芳)の垂加神道

堀尾秀斎(春芳)は、延享三(一七四六)年、仙台藩の家臣の谷田作兵衛に招かれて江戸に下向することになった。この年、堀尾は師の須賀精斎から「共に語て道を弘るは此人に有ん」として、「弘斎」の号を与えられた。

寛延二(一七四九)年、堀尾は知多から再び招かれ、名古屋側の隣村、大里村に移った。この時代にも、堀尾は医業に従事しつつ、周辺の門人たちに神道などの講義をしていた。養子の有秋が残した以下の記録からは、堀尾の講義が垂加派正統の講義だったことが窺える。

「常にいふ。我は日本人なり、我神道を主とし其余漢字を羽翼とす。人は土金の道を守り、道は日神の道、教は猿田彦の教を守べし。西土にも文王、孔子、朱子など皆我ひもろぎの道に叶ふ人なりと物語有し」

ここで、注目したいのが、民衆的な習俗に対する堀尾の関心である。寛延三(一七五〇)年に堀尾を訪れた庵原守富の『友千鳥』には次のように書かれている。

「大里村堀尾氏を尋る事ありて、……堀尾氏にて色々珎敷物語あり。まづ英比庄十六ヶ村にめぐり地蔵の祭並むしくやうの事あり」

また有秋の記録には、堀尾が外出して深夜帰宅した時、門のほとりで、まむしにさされた話や、毎夜の講義を外で聞いていた狐が、謝恩のためロウソクと小鯔(ボラ)を庭に置いていた話が紹介されている。

さらに、岸野氏は、民衆的な習俗との接点を求めた堀尾の事例を挙げている。

「先生知多に在し頃、一とせ近き村里蝗(いなむし)多く田穀を害す。農民これを憂ひ所謂、虫おくりなどし、巫祝を頼みさまざま祈祷など有しかど、しるし無し。先生因て教て白豕(しらい)・白鶏(しらにわとり)等作らしめ、松明をかがやかし蝗を除の法を行はしむるに一夜に蝗尽く去尽て、年穀甚実のりよく里民甚勧びしなり」

「ひととせ大旱(ひでり)ありし年、京都の人和歌修行とて諸国を遍歴し知多先生の宅へ訪来しが、先生は此年病客多く治療甚いそがしかりしに、彼人に対していえらく、昔し小野の小町は祈両の為に神泉苑に歌よみて忽雨をふらしけると聞。貴兄、和歌修行する程ならば、祈雨の歌よみて雨を降し万民の難を救てこそ和歌の益も侍るべし。然るを一己の楽しみに歌よみて諸国を遊歴すること誠に詮なきわざなるはいかにと問ふ」

この記録について、岸野氏は以下のように書いている。

〈「田舎先生」春芳にとって、神道も和歌も民衆的願望と習俗と結びついた「実学」であることが重視されていることが理解しうるであろう。この立場は、長期にわたる在村医・在村神道者としての春芳が、書物中心の都市的専門家に対する時の最大の武器となっている………目的の為にする春芳の神道や和歌の方法は、文学を道徳的、宗教的その他諸々の外的要因から解放して、それ自身の価値を主張しようとする、本居宣長の文学論やそこから展開した神道論とは、本質的に立脚点を異にしていたといえる〉

さらに、岸野氏は堀尾の思考と陰陽師との結びつきについても指摘している。

堀尾秀斎(春芳)と吉見幸和─垂加神道をめぐって

吉見幸和が垂加神道批判を開始するのは、堀尾秀斎(春芳)が横須賀村へ移住した直後の元文元(一七三六)年のことである。では、堀尾は垂加神道について、いかなる立場をとったのであろうか。岸野氏は以下のように明確に述べてある。

〈春芳は、吉見幸和の実証主義を継承する方向ではなく、垂加の本流を求めてこの年(一七三六年)の春に京都に遊学し、玉木葦斎の講席に出て、垂加を継承する正親町家の神道と、葦斎が独自に展開した橘家神道を講習することになる。玉木葦斎はこの年の七月八日に急病で突如死去しているので、葦斎よりの直接の講習を受けた期間はそれほど長いものではなかったと思われる。晩年の葦斎は、垂加神道を基礎としつつ、垂加神道に従来なかった神道行事を導入し、橘家神軍伝を中心とする兵家神道をとり入れた独自の橘家神道を樹立している。春芳が、後に門人に伝えている垂加流の神道の内容をみると、短期の講習であったにせよ、葦斎流の橘家神道の特徴が色濃く出ているので、吉見幸和とは異なった方向での独自性という点で、春芳にとってこの京都遊学の意味は大きかったものと思われる〉

堀尾はまた、京都遊学中、谷川士清や、京都の朝日神明社の神主で増穂残口の子、増穂鎮中等と交流していた。士清との交友は、その後も続き、増穂鎮中からは残口の『闇夜の礫』を与えられている。

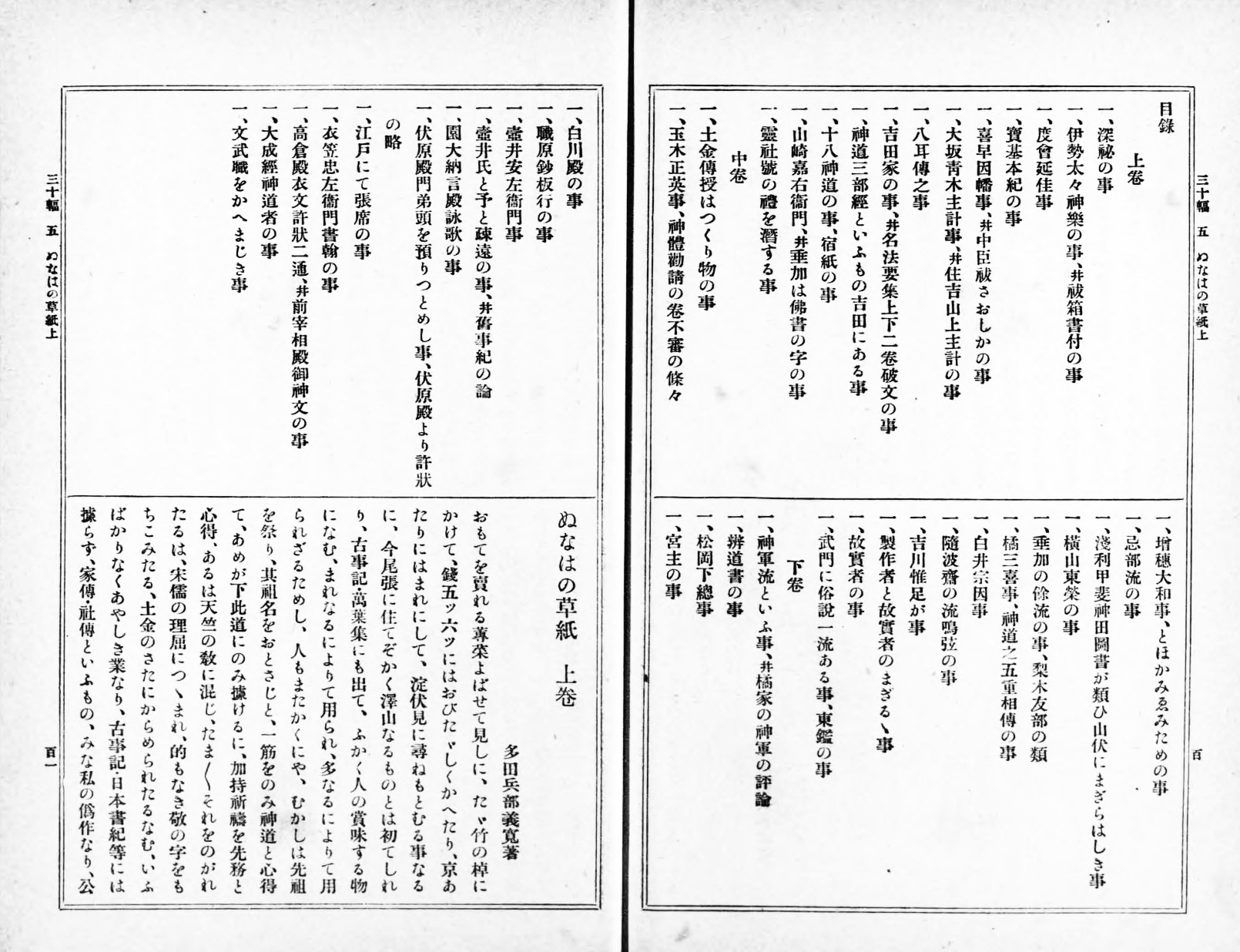

ところで、吉見と同様に実証主義の立場からの神典を展開していた人物に、多田義俊(義寛)がいる。壺井義知に有職故実を学び、芝山重豊や中山兼親らの公卿に近侍して研鑽を重ねた人物である。多田は、寛保元(一七四一)年から名古巣に滞在していた。多田の考え方について、岸野氏は、多田が寛保三(一七四三)年六月に著した『蓴菜草紙(ぬなはのそうし)』序に基づいて、次のように書いている。 続きを読む 堀尾秀斎(春芳)と吉見幸和─垂加神道をめぐって

尾張崎門学派・堀尾秀斎(春芳)の歩み

尾張藩で多くの門人を育てた吉見幸和と、『名分大義説』を著した堀尾秀斎(春芳)は、ともに尾張崎門学の先駆者・小出侗斎の門人である。しかし、吉見と堀尾は同門でありながら、立場を異にした。以下、岸野俊彦氏の「尾張垂加派堀尾春芳の生涯」(『名古屋自由学院短大紀要』第二三号、一九九一年)に基づいて、堀尾の歩みを追う。

堀尾は、正徳三(一七一三)年に生まれた。父親は、名古屋御園町に住む堀尾吉兵衛吉次、母親は、吉次の後妻で花木氏。堀尾は六才前後から、父親に実語教、小倉百首、小学等の初歩教育を受けた後、師について文武の芸を学んだ。剣術を長尾和太夫に学び、さらに兵術、鑓、組打類も学んだ。弓馬については野村源之進を師とした。

そして、堀尾は浅見絅斎門下の小出侗斎に入門した。享保十二(一七二七)年には、春秋伝から引いた「春芳秋実」との称を贈られている。当時、侗斎はすでに還暦を過ぎていたこともあり、堀尾に対して、自分の門人の須賀精斎に学ぶように命じた。須賀精斎は、儒教を小出侗斎に学び、神道を吉見幸和に学んでいる。岸野氏は、次のように指摘している。

〈吉見幸和が垂加神道の神典の主たるものであった伊勢の神道五部書を批判する「五部書説弁」を著し、垂加神道から独自の吉見神道へ移行していく契機になるのは一七三六(元文元)年であり、幸和五十三才、精斎四十七才、春芳二十三才であるので、春芳の幼少年期の幸和は反垂加にまだ転じてはいなかった。したがって、後年の春芳の崎門の学と垂加神道の基礎的枠組は須賀精斎によって与えられたとみることができるであろう〉

岸野氏が指摘する元文元年以前の吉見とそれ以後の吉見とを峻別することは極めて重要だと考えられる。

堀尾は、小出侗斎、須賀精斎による儒学の基礎教育の上に、享保十三(一七二八)年から、浅井周迪・勝永寿軒・桜井養益(養周)に医を学び始めた。一、二年の修学を経て、堀尾は名古屋の伝馬町で医を開業する。この伝馬町時代、堀尾は医業の他に、四書や近思録を講じ、さらに神書も講じていた。伝馬町時代の享保十五(一七三〇)年、知多郡横須賀村の人に招かれて、初めて横須賀で医療を行った。その五年後の享保二十(一七三五)年正月、堀尾は伝馬町から横須賀村へ移住した。