大宅壮一の歪曲

頼山陽は文化四(一八〇七)年に『日本外史』を一応脱稿したが、なおも心血をそそいで改訂を重ねた。そして、執筆開始から二十五年を経た文政十(一八二七)年についに完成した『日本外史』は、幕末の志士を鼓舞し明治維新の原動力となった。

ところが戦後、山陽や『日本外史』を貶める言説が幅を利かせてきた。その発端の一つが、大宅壮一の『実録・天皇記』である。大宅は「…山陽という男は公私文書偽造、詐欺、姦通などの前科を何犯かさねているかわからない。それも決して若気のいたりといったような性質のものではなく、この傾向は生涯改まっていない」「かれの勤皇思想も明らかに眉唾もので、当時の風潮に便乗したにすぎない」と断じたのだ。悪意による歪曲である。

筆者が、寸暇を惜しんで竹原の崎門学の研究を続けているのは、大宅らの言説を正面から批判し、山陽の志を後世に正しく伝えなければならないと考えているからだ。

しかも、明治維新の原動力となった國體思想を貶める言説は、いまなお増殖されており、近年では大宅の言説に依拠した原田伊織氏の『明治維新という過ち―日本を滅ぼした吉田松陰と長州テロリスト』などの著書が多くの人に読まれているらしい。

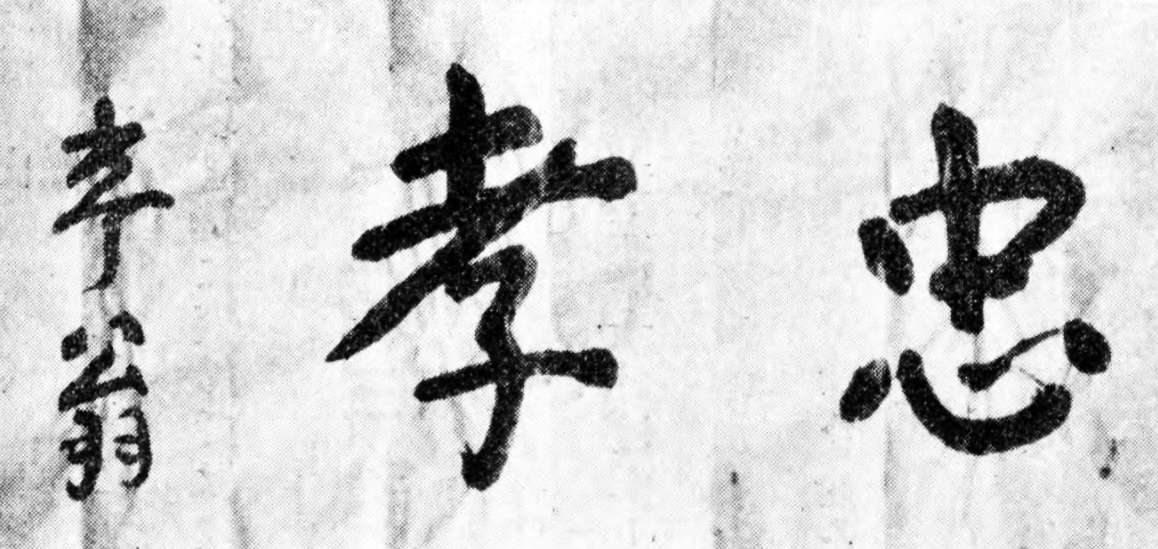

「忠孝のお守り」に示された真実

山陽の勤皇思想は、「当時の風潮に便乗した」ものなどではなく、竹原に根付いた崎門学、垂加神道の思想に基づくものであった。山陽が祖父・惟清(亨翁)から授かった「忠孝のお守り」が山陽五十三年の生涯を貫く勤皇精神の根源となったことは、いまや語られない。

また、山陽の叔父杏坪による思想的影響は極めて重要なものだったが、戦後杏坪の尊皇思想も封印されてきた。中村真一郎の『頼山陽とその時代』は、山陽に対する杏坪の影響を語りつつも、尊皇思想には言及しない。戦前、広島県竹原町立図書館司書などを務めた松浦魁造が指摘していた通り、杏坪の尊皇思想抜きに山陽の思想は語れない。松浦は次のように書いている。

「杏坪は朱学を奉じたが一方最も神道を重んじ尊王の念厚く、幾多の詩歌を通じて抑覇の情を表したものが尠くない。かの郷賢祠を郷土竹原に建て風教に資せるは人のよく知る所である。山陽の幼少時代には父春水は殆んど江戸詰であつたため山陽の薫化は母の梅颸と杏坪によつて殆んど成されたものである」(『頼山陽先生小伝』昭和八年)

高山彦九郎自刃と『日本外史』

また、『日本外史』をめぐっては、徳川幕府に迎合的だとして、その國體思想の価値を疑う論者が存在する。しかし、なぜ『日本外史』が幕府に迎合的ならざるを得なかったのかを理解しなければならない。

『日本外史』が幕府に迎合的ならざるを得なかったのは、山陽が幕府の弾圧という危険性を身をもって経験していたからである。

山陽の父春水は、広島藩儒に抱えられた壮年時代、日本人に広く読まれる国史のないことを憂えて、藩の一大事業として、国史編纂を成し遂げようと志した。稿本の題名を「鑑古録」と名づけ、天明五(一七八五)年から寛政元(一七八九)年まで五年にわたって精力を注ぎ、神武天皇からはじめて開化天皇の時代まで書き進めたが、そこで突然、藩から中止を命ぜられ、断念したのだ。

しかも、若き日の山陽は、朝権回復を志して奔走した末、幕府に追い詰められた高山彦九郎の「自刃という結末」を目の当たりにしていたのである。松浦魁造は、次のように述べている。

〈山陽の宿志は修史の志業を完成し、幕府の政治を排撃して「天皇親政」の古に復するにあつた。彼の幕府の権勢最も盛を極めた時代に於ては、その片鱗を示すことさへ実に容易な業ではなかつたのである。山陽の通つた文章報国の道は、一見平坦で危険の無いものゝやうに見えたが、あの時代に尊皇抑覇を唱ふる時は、遠島流罪はおろか頭首ところを異にし系累に危難の及ぶ事さへ珍しくなかつた。而も騎虎の勢を以て又は恩慮を欠いた行動をなす時は徒らに一身の破滅を招くのみならず、事は水泡に帰し何等の効果を齎すことなく終るは明かである。されば山陽は周到なる思慮と、天授の文才と、不抜の決心とを以て巧に幕府の忌諱を避けつつゝ日本外史、日本政記を著し、熱血勤皇の詠詩を世に送つて大義名分を明かにし、尊皇討幕の精神を鼓吹して遂に明治維新招来の原動力を起こしたのである〉(『頼山陽先生』)