大井一哲は、天皇親政時代に光耀いた大御心を、具体的事例を挙げて示した。

では、天皇非親政時代には、天皇の大御心はいかなる状況にあったのであろうか。

大井は『建国由来と皇道政治』第六章「天皇非親政時代の皇道政治」において、やはり具体的事例によってそれを明らかにしている。

まず、藤原氏が専横を極めるに至り、奈良、平安朝時代における皇道政治の影は薄れていった。その後、源平時代を経て、鎌倉幕府が成立する。以来七百年間、日本の政治は全く天皇の御手を離れ、武臣の掌中に帰していた、というのが大井の見方である。

だが、大井はこの時代にあっても、国家を思い、国民を憐れむ大御心は少しも変わらなかったと見る。

例えば、わが国が未曾有の国難に直面した弘安四年の蒙古襲来の時、亀山上皇は石清水八幡宮に行啓あらせられ、国家の安全を祈念し給い、敵国降伏の大額を筑前箱崎神宮に献じて、外敵撃退を祈念し給い、さらに手書を伊勢大廟に奉納して、身をもってこの国難に代わろうと祈らせ給うた。

だが、歴代天皇が堅持された大御心を実現することはかなわなかった。大井は、これは天皇非親政時代の歴代天皇の御製から窺い知ることができると説き、次のように書いている。

「もし之が御親政時代であつたなら、……仁徳溢るゝ詔勅となり、慈恵深き救恤となり、愛憫限りなき大赦特赦となつて現れたであらうことは、何人も容易に想像し得らるゝところである」(79―105頁)

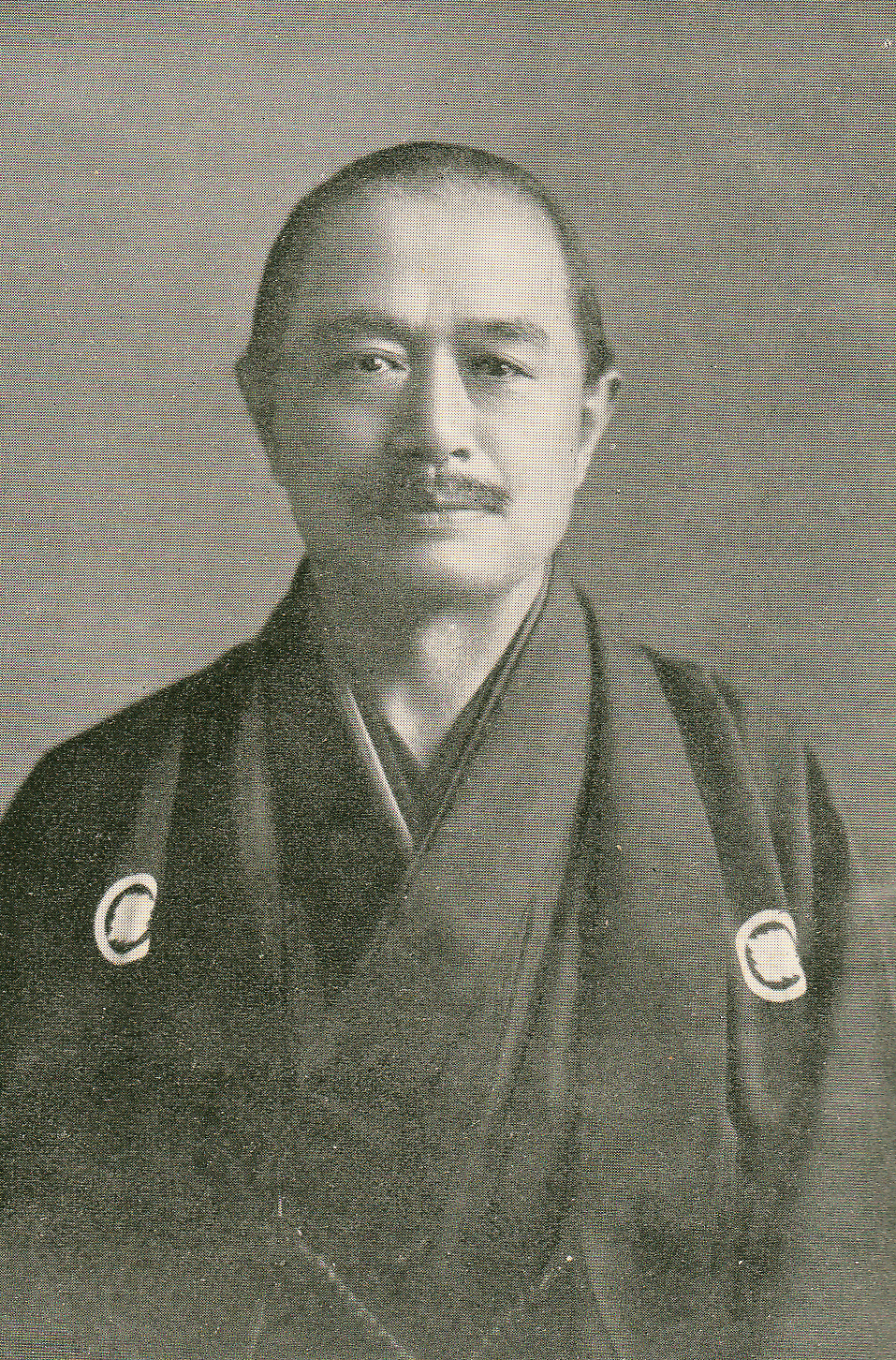

大井一哲『建国由来と皇道政治』④

大井一哲は『建国由来と皇道政治』で「天皇親政時代の皇道政治」の一章を割いて、一君万民、君民一如の皇道政治の実態を紹介している。

まず、歴代天皇が最も御心にかけられたことが下層無告の窮民であったことが、「人民の膏血を絞り私服を肥やす貪官汚吏を痛く悪ませられ、常に之を戒められたことによりて明かである」とする。

そして、歴代天皇の詔勅を挙げ、それらが官紀を振粛して、貪官汚吏を戒め、あるいは下情の壅塞を開き、民意の上達を求め、それによって民を本とする政治を行おうとする大御心から出たものだと指摘する。

ここで大井は、臣、連、伴造、国造の諸官を戒めた第三十六代・孝徳天皇の詔(大化元年九月)、国司郡司を戒めた第四十三代・元明天皇の詔(和銅五年五月)、さらに桓武天皇、清和天皇の詔を実例として提示する。

続けて大井は、歴代天皇が飢饉、災害、疫病などが起きた際に、租税を免じたり、医薬品を提供したりしただけでなく、宮殿山陵の造営を見合せて、国民を救済をしようとされた大御心は、「真に赤子に対する慈母そのもの」であったと書いている。ここで大井が挙げたのは、第四十二代・文武天皇の詔(慶雲二年正月)、第四十五代・聖武天皇の詔(神亀三年)、第四十七代・淳仁天皇の詔(天平宝字七年八月)などである。

さらに大井は、歴代天皇が罪を憎んで人を憎まず、かえって罪を犯す者の愚蒙を憐れみ、さらに国民が罪を犯すのは天皇の御徳の至らざるがためだとし、ご自身を責められた御仁徳に注目した。

この歴代天皇の御仁徳が示されているのが、奈良朝初期から平安朝中期に至る三百七十余年の間に、百七十五回にわたって行われた大赦、特赦に他ならない。

大井一哲『建国由来と皇道政治』③

皇道政治の理想を信ずる大井一哲は、欧米の政治形態の限界を正面から衝いた。

大井はそれを、欧米各国の立国の由来にまで遡って分析している。

欧米各国においては、強者の侵略と弱者の屈服、強者の暴圧と弱者の服従、強者の誅求と弱者の苦悩――とが相互に対峙していると指摘し、その結果として、強者は元首となり、弱者はその奴隷となり、治者・彼治者の関係を生じ、国家を形成するに至ったと見るのである。つまり、欧米各国においては、その運命は「強弱の均衡」に依存しているわけであり、一旦その均衡が破れれば、闘争、反乱を引き起こし、強者と弱者の立場が逆転する革命にまで至る。

つまり、「強弱の勢のみあつて、是非の念乏しく、利害の思想のみあつて、正義の観念なき」欧米では、君主制から民主制へ移行していく以外に選択肢はないと説いた。だが、民主主義もまた完全ではない。戦前にはファシズム、ナチズムが台頭した。大井はこうした状況に加え、王道の理想を追求した中国では易世革命が頻繁に行われた事実を指摘した上で、以下のように結論づける。

「……縦ひそれが君主制であるにせよ、又民主制であるにせよ、個人主義、利己主義、自由平等主義を以て国家観念とする国々には、絶えず政治形態の変更か行はれること、しかして政治形態に幾回変更が行はれても、多数国民の幸福は望みがたく、却つて苦痛と災難を加ふることと、その終局は行詰りであつて、行詰りの結果は又も革命騒ぎであり、或は外国との戦乱であることを物語るものでなくて何である。

我等はこゝにおいて、熟ら反省顧慮せねばならぬ。世界のすべての国々が、或は内乱により、或は外冦により、或者は衰へ、或者は盛んに、或者は興り、或者は亡び、王朝屡々亡び、王統屡々代つてゐるのとは、全く趣を異にして、我国のみは皇統連綿三千年の久しきに及びその間内乱なく、外冦なく、縦ひ之れあるも忽ち平静に復し、国民未だ嘗て国難国乱の苦しみを受けたことのないのは何故であるか、それは天地自然の大道たる神ながらの道の行はれ来つたが故である。即ち皇道政治の国であるが為めである。大なる哉皇道政治や、皇道政治は単なる政治形態上の理想でなく、人道的現実である」(23~35頁) 続きを読む 大井一哲『建国由来と皇道政治』③

大井一哲『建国由来と皇道政治』②

大井一哲『建国由来と皇道政治』①

戦前、皇道政治を称揚した大井一哲は『建国由来と皇道政治』において、肇国の精神からわが国の皇道政治の本質を説明しようと試みた。

大井は、わが国の天皇中心政治、一君万民の政治は天地自然の大道そのものであると強調した。

ここでいう天地自然の大道とは、「宇宙創造の太古より、幾千億年の未来を一貫して、不動、不易、不損、不磨の大法則」であり、また「大自然の本体」である。

続きを読む 大井一哲『建国由来と皇道政治』①

山鹿素行『中朝事実』2011年12月13日①

『中朝事実』皇統章において、素行は神武天皇即位の際の行動に注目し、君臣・夫婦・父子の三道が確立されたと強調した。そして、わが日本はこの三道を軽率に扱うことはできないのを知ったと説いた。

素行は、支那の天子が三十姓以上も変わり、また臣の身分でありながら君を殺すことが数多くあったことなどを挙げ、これとの対比で、わが国の万世一系を称え、「…全く天祖・天皇の知徳がこの上もなく明ら か国中によい感化を与へたためで、久遠に人民 はそれを忘れ得ななつたからである」 と主張した。

続きを読む 山鹿素行『中朝事実』2011年12月13日①

山鹿素行『中朝事実』2011年12月12日②

素行はわが国こそが「中国」である理由を二つ挙げた。

第一点は、地勢上、日本が天下の中央に位していること、第二点は、日本の道が中庸を得ていることである。第一の理由について素行は次のように説明する。

「神典には最初の神としてアメノミナカヌシノミコト(天御中主尊)とクニノトコタチノミコト(国常立尊)とが出現される。前者は天の中心、後者は国土の基礎の意で、これらの尊号から既に永久の中心といふ思想があり、更に日本の最も遠い先祖として存在ましました理由を知れば、中国としての実質は、悠々の太古から、最も正しい意味で自然存在したと考えるのが至当である」

続けて素行は、日本の道が中庸を得ているとの主張を次のように説いた。

続きを読む 山鹿素行『中朝事実』2011年12月12日②

山鹿素行『中朝事実』2011年12月12日①

素行は、『中朝事実』或疑において、上古は日本と支那に優劣なしとも述べていた。

「我が神代に於る数多の神勅は、堯が舜に又舜が禹に与へた教戒に比すべきである。支那に於ける周の武王・文王の廟が質素で供物も僅か黍稷をその儘で供へたのは、我が伊勢の皇太神宮の有様と比せられる。……更に代々の天皇の即位に当つての詔勅は、夏の禹王が正確な暦を天下に配布し、農事を益せしめたのと意味においては変らない」(『中朝事実講話』372頁)

ただ、高須芳次郎は「古代日本の勅教と堯舜の教説とが同一にちがいといふのは、大まかに過ぎる」と評している。

山鹿素行『中朝事実』2011年12月11日③

山鹿素行は『中朝事実』「神教章」で「天地の開け初めから神徳が行はれ、明らかな教戒が備は」っていたと主張した。この見解には反論もあった。

「或疑」において、素行は次のように書いている。

「『日本に漢学・漢籍が輸入されたのは神代から遥か後の事で、神代に学問があったとする証拠は文献中にない。それにも関らず、天神の教戒などと学教を云々するのは少し妙に思はれる』と問ふ人がある。

右の質問者は学の本質を見誤まつてゐる。学とは聖人の言行を受け伝へ実行することで、神に就いても同じ事が言へる。だから、この世に人物が存在すれば、その言行を受け伝え実行出来る筈であり、従つて学問は存在することになるのだ。我が上古にこの事実が果して皆無だつただろうか」

続きを読む 山鹿素行『中朝事実』2011年12月11日③

山鹿素行『中朝事実』2011年12月11日②

素行が『中朝事実』において訴えようとしたのは、日本国体の自立性であった。

同書「或疑」において、素行は神武天皇の御先祖が呉の泰伯だと考える説を一笑にふしている。

この部分を解説した高須芳次郎は、江戸初期から中期にかけて、支那崇拝の漢学者などは、往々、これを真実の如く考えたと指摘し、次のように書いている。

続きを読む 山鹿素行『中朝事実』2011年12月11日②