拓殖大学に通う私が、今あえて「大川周明」と「大アジア主義」について知りたいと思ったのは、ごく自然な興味からだった。大学の歴史に深く関わるこの人物が、かつて何を考え、何を訴えたのか。その答えを求めて手に取ったのが、本書『大川周明のアジア主義』である。

読み始めてすぐに、私は単なる歴史的知識の習得を超えた、生々しい「熱」に圧倒されることになった。大川周明と拓殖大学の結びつきは、私が想像していた以上に濃密で、情熱的なものだったのである。

本書(第4章)によれば、大川は第三代学長・後藤新平に招かれ拓大教授に就任するが、その講義の影響力は凄まじかった。後に拓大理事長を務めた狩野敏は、当時の大川の講義を「教室は水を打ったように、聴き入る学生の眼はかがやき」「或る時は切歯しつつ時の移るのを忘れていた」と回想している。

この熱狂や「復興亜細亜の諸問題」に感激した拓大卒業生らによって「魂の会」が創立される。「アジアはヨーロッパの奴隷の境遇を脱却しなければならない」「亜細亜復興の戦士は否応なく日本改造の戦士でなければならぬ」と説く大川の思想は、当時の学生たちの魂を根底から揺さぶったのだ。

だが、本書の白眉は、大川という強烈な「点」だけを描くにとどまらない点にある。

例えば、大川に共鳴し、在学中から彼が設立した猶存社に参加していた卒業生・薩摩雄次(第2章)の具体的な活動。

そして何より、拓殖大学(台湾協会学校)の第一期生であり、大川とは別に「アジアを道義的に統一する」という「大亜細亜主義・即日本主義・即神惟道」の思想(第4章)に至っていた田中逸平の存在。

本書を読み解くと、大川一人が熱源だったというより、彼の思想を受け止め、共鳴し、あるいは独自に同じ頂を目指す「熱き魂」が、拓殖大学という「場」に集っていた事実が浮かび上がってくる。

大川周明のアジア主義は、現代の視点からは多くの議論を呼ぶ複雑なものだ。しかし、本書が描き出すのは、イデオロギーの冷たい分析ではない。虐げられたアジアの姿に「切歯」し、その復興と日本の改造を本気で信じた、生身の人間たちの「情熱の記録」である。

今、私が通うこのキャンパスで、かつてこれほどまでに熱く、真剣にアジアと日本の未来を憂えた先輩たちがいた。

歴史上の人物として遠くに感じていた大川周明が、そして彼を慕った拓大の先人たちが、生身の人間として迫ってくる。拓殖大学の学生はもちろん、自らの信念に「魂」を燃やした人々の軌跡に触れたいと願う、すべての人に一読をおすすめしたい一冊だ。

『大川周明のアジア主義』レビュー(さちひこ「大川周明の宗教論とアジア論」令和7年10月26日))

本書の第一部「蘇る大川周明」において、著者は2章分を割いて大川の宗教論について解説している。彼の思想遍歴の中には、儒教から仏教、果てはイスラム教まで幅広いものがあるが、特に著者が重要だと指摘しているのは、大川が学生時代に「日本教会」というキリスト教の教会に入会していることである。日本教会の教義は「儒教的キリスト教」とも評されるそうだが、こうした宗教遍歴が彼のアジア主義の根底にあったと考えることは興味のあることである。

本書を読んで意外に思ったのは、大川周明が孫文をあまり評価していなかった、ということだ。アジア主義者の多くは孫文を支援していたというイメージがあるが、大川はむしろ、辛亥革命後の「五四新文化運動」に象徴されるような極端な旧文明の否定を見て、孫文のもとでは儒教道徳に基づいた政治は期待できない、と考えたのであろう。

第二部に収められた『新亜細亜小論』では、大川周明が1940年以降に書いた雑誌『新亜細亜』の巻頭言がまとめられている。特に印象的なのは、著者も第4章で引用している以下の文章である。

「日本民族は、拒むべくもなき事実として、自己の生命裡に支那およびインドの善きものを摂取して今日あるを得た。孔子の理想、釈尊の信仰を、その故国においてよりも一層見事に実現せるところに日本精神の偉大があり、それゆえにまた日本精神は取りも直さずアジア精神である。日本はこの精神を以てアジアにはたらかねばならぬ」(p113)

戦後80年を経て、安易な自民族中心主義が日本社会に表面化しつつある現在、あらためて大川周明の言葉に耳を傾けるべきだと、本書を読んでそう感じた。

『大川周明のアジア主義』レビュー(愚泥「西洋近代終焉以後の新秩序」)

欧米中心の国際秩序が動揺している。昨今ではユーラシア主義や新中華思想など、西洋近代の国家のあり方を根底から疑う議論も出始めた。しかし、そうした議論は、既に戦前日本において出されていた。大川周明のアジア主義がそれである。大川がアジアの新秩序構想を出す背景となったのは、アジア主義に潜む万邦共栄の精神と、万教帰一の信仰であった。信仰が政治と分離されることなく、しかも文化の根源に根付いている。そして各文化圏が自文化を尊重しつつ、緩やかに連帯していく…。そんな構想があった。それを支えたのは、自己を修行して鍛えていけば聖人に到達するという発想だ。それは老荘やイスラムスーフィズムに共通する発想である。こうした発想を自覚してこそ、「天下」は平穏に治まる。巻末には大川の「新亜細亜小論」の復刊が付されている。「人類の魂の道場」たるアジア精神を、本書を以て学ぶべきであろう。

『大川周明のアジア主義』レビュー(タコライス「民族固有の思想が真の姿に立ち返るとき、民族を超えた普遍性を持ちうる」)

著者は『王道アジア主義者・石原莞爾の魂』で「覇道アジア主義」に対置して「王道アジア主義」の可能性を説いたが、本書では大川周明のアジア主義に新たな可能性を見出そうとしている。

著者は大川周明の神人合一論、万教帰一論に着目し、それぞれの民族固有の思想が真の姿に立ち返るとき、民族を超えた普遍性を持ちうることを示そうとしている。

中国人には天下という固有の秩序観があり、日本人には八紘為宇という固有の秩序観がある。大川のアジア主義を支えていたのは「御宇」(ぎょう)だった。

「御宇は……古典に於ける実際の用例に徴すれば、明白に『宇宙を統御』するの意味にして、単に日本を統御するだけの意味でない。そは『天下(あめがした)知らす』と訓み、常に外国に対する宣命に用ひられ、国内的に用ひらるる『大八州国知らす天皇』と相対して居る。……外国使臣に対する詔書には『明神御宇(あきつかみとあめがしたしらす)日本天皇詔旨』又は『明神御宇天皇詔旨』とすべしと定められたる所以である」

筆者は、中国の「天下」、大川の「御宇」はともに民族固有の思想だが、大川の言う「大生命」(宇宙の真理)に則ろうとすれば、それは極めて普遍的な思想となると強調する。

そして、中国の思想家劉擎氏が中国固有の「天下主義」に基づきながら、「天下主義」ではなく敢えて「新世界主義」を標榜するのは、「天下主義」を普遍的なものにすることを意図しているからだと指摘し、「我が国の八紘為宇、大川の強調した『御宇』=『天下知らす』もまた、本来普遍的な考え方であるはずだ」と述べ、次のよう呼びかける。

「いまこそ日本人自身が、大川が到達したアジア主義の真髄を継承し、欧米中心の国際秩序に代わる新たな秩序構築に参画するときなのではなかろうか」

徳川義直『軍書合鑑』(名古屋市蓬左文庫所蔵)

「日本クルド交流連絡会」が発足(『毎日新聞』令和六年二月五日付夕刊)

◇「外国人は悪」ヘイト許さない

主に在日コリアンがターゲットにされてきたヘイトスピーチは、今や中東にルーツを持つ在日クルド人にも向けられている。これに業を煮やした民族派の人たちが先月、日本人住民らとタッグを組み、「日本クルド交流連絡会」を発足させた。なぜ「右」が? 関係者に聞いた。

クルド人は「国家なき民族」だ。トルコやイラク、シリアなどで暮らしてきたが、政府の弾圧や中東の戦乱を背景に、欧州や日本に逃れた人も多い。

東京外国語大講師で「日本クルド文化協会」事務局長のワッカス・チョーラクさんによると現在、日本には2500人以上おり、このうち2000人超が川口市など埼玉県内で暮らしているという。

「状況が一変したのは昨年5月ごろです。SNSを中心に突然、私たちへの攻撃が始まったのです。外国人移民に反対する人たちが、『外国人は悪』という印象を広げるため、外交問題に発展することのない私たちを選んで攻撃対象にしたとしか思えません」(ワッカスさん)

SNSには「クルド人が危険運転をした」「トラックに過積載している」「拉致されそうになった」などといった情報が真偽不明なものも含めて拡散し、「クルド人は犯罪者」「うそつき」「出て行け」といったヘイトスピーチが吹き荒れるようになったのだ。人口約60万人の川口市に在日クルド人全員が住んでも人口比は0・4%に過ぎないが、「クルド人が自治区を作ろうとしている」といった荒唐無稽(むけい)な言説まで飛び交っている。

驚いたのは川口市の日本人住民である。その一人が保守言論誌『維新と興亜』編集長の坪内隆彦さん。

「33年住んでいますが、クルド人には良い印象しかありません。文化の違いから、時にトラブルもありますが、すべてのクルド人が悪いかのような言説に強い違和感がありました」

著名な民族派団体「一水会」代表の木村三浩さんも同じころ、クルド人への誹謗(ひぼう)中傷を耳にした。 「問題があれば、SNSで匿名で攻撃するのではなくて、どうすれば良い社会になるか、話し合えばいい。日本は古来、よそから来た人を『まれびと』として受け入れ、発展した歴史がある。その歴史を忘れてはいけない。これは日本人の心の問題です。愛国者として、ヘイトを放置するわけにはいきません」

木村さんや坪内さんらが音頭を取り、川口市でクルド人から料理などを学ぶ「クルド文化教室」を開く女性を代表世話人として、問題解決のために「連絡会」を立ち上げた、というわけだ。

ちなみにトルコ政府は昨秋、ワッカスさんらを「テロ組織支援者」と名指しした。中国が反体制的なウイグル人や香港の民主活動家を「犯罪者」として扱っていることは知られているが、在日クルド人への誹謗中傷の中には、彼らをテロと結びつけたものもある。

木村さんがまとめた。「トルコの事情を引き合いに出してクルド人を攻撃するべきではありません。それでは何の解決にもならない。まずは日本人とクルド人の相互理解を深め、さらには入管行政のあり方や法の不備の改正も働きかけることも視野に入れています」

【吉井理記】

80年目の夏 戦後体制を打破せよ!(『維新と興亜』令和7年7月号)

敗戦から二週間後の昭和二十年八月三十日、連合国軍最高司令官ダグラス・マッカーサーが厚木飛行場に降り立った。九月二日、我が国は東京湾上の米艦ミズーリで降伏文書に署名、GHQによる占領が開始された。占領政策は徹底した日本弱体化政策だった。

米ソ冷戦の勃発によって、占領政策は転換されたとされている。しかし、日本をアメリカの脅威となる存在にしないという目標はいささかも変わらなかった。

冷戦開始後のアメリカの外交政策立案を主導したジョージ・ケナンは、対ソ封じ込め政策を提唱し、日本を「反共の防波堤」と位置づけたとされている。しかし、「封じ込め」政策は、ソ連と日本を同時に封じ込める「二重の封じ込め政策」だった。ケナンは、日本の頚動脈に軽く手を置いておいて、いったんことあるときにはこの手に力を込めると日本がたちまち失神してしまう、そういう仕掛けを作っておけばいいと考えた(白石隆『海の帝国』)。

つまり、日本をアメリカの安全保障体制に組み込み、永遠にアメリカの管理下に置き続けるということである。したがって、サンフランシスコ講和条約発効によって「主権」を回復した後も、占領政策は継続された。それを支えてきたのが日米地位協定と日米合同委員会である。ところが、去勢されたマスコミは日米関係の本質に踏み込むことなく、戦後体制温存に手を貸し続けている。戦後八十年を迎えるいまこそ、石破政権は自ら掲げた「地位協定の見直し」を実現し、アメリカの占領政策を終わらせるべきではないのか。

同時に、我が国の政策決定へのグローバリストの介入を排除すべきである。郵政民営化、農協改革、水道民営化などの推進者の背後にいるのはグローバリストだ。彼らは竹中平蔵氏をはじめとする代弁者を使って政府の諮問会議を牛耳り、政策決定権を国民から奪ってきた。こうした状況をもたらした制度を変えなければならない。

しかし、制度や法律を変えるだけでは我が国は再生できない。何よりも八十年に及ぶ占領時代によって奪われた我が国のあるべき姿、歴史観を回復しなければならない。骨抜きにされた日本人が自らの足で立つためには、本来の日本人としての生き方を取り戻す必要があるのではないか。

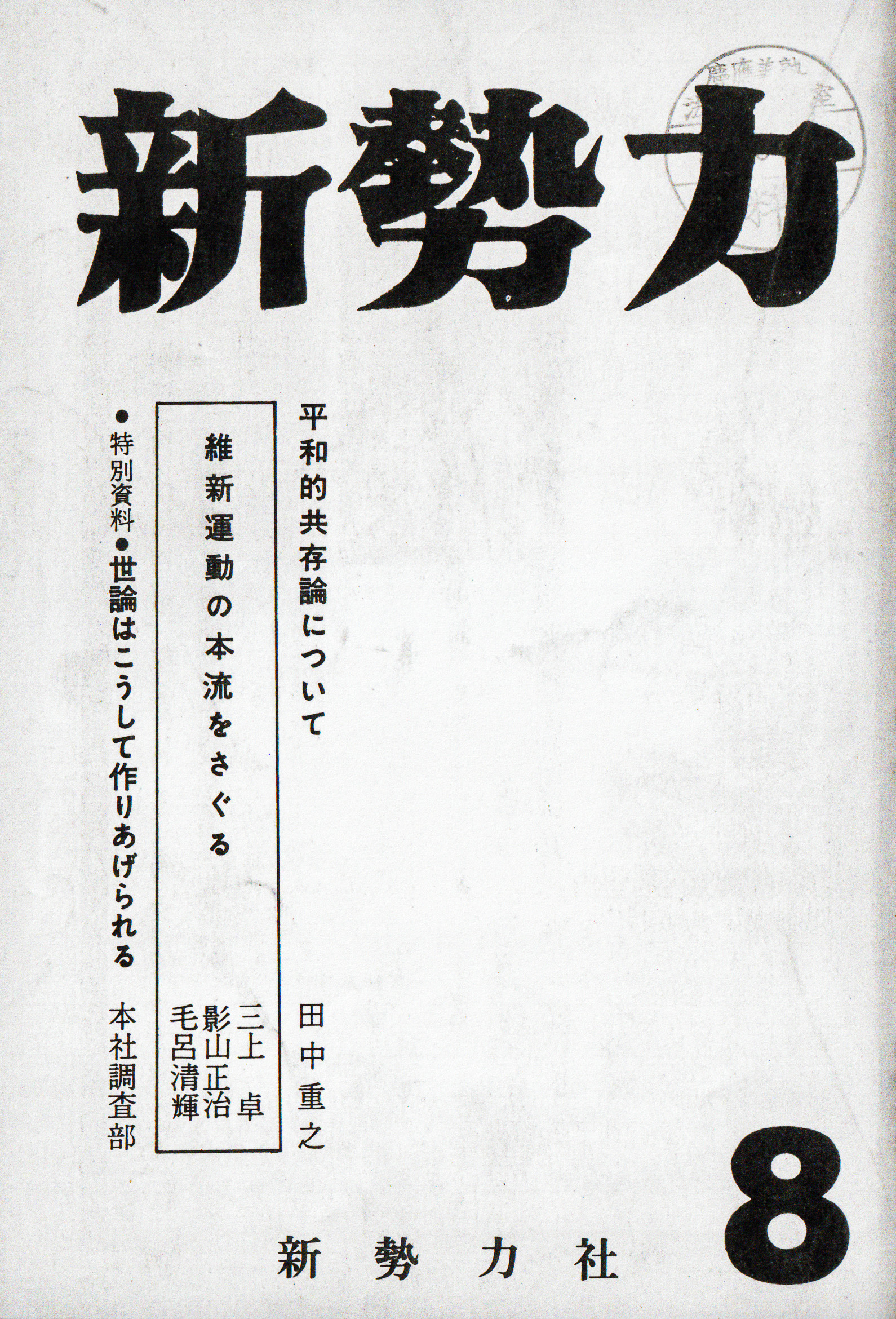

戦後保守を批判した『新勢力』

令和七年七月二十日に行われた参院選での参政党の躍進について、筆者の周囲では「戦後保守勢力とグローバリストの時代の終焉ではないか」との見方もある。ここで言う「戦後保守勢力」とは、アメリカに過度に依存する結果、国家主権の喪失を是認するばかりか、本来の日本の姿を取り戻そうという気概を失ってしまった保守勢力を指しているのだろう。

参政党の政策には、「『グローバリズム全体主義』に対抗して『自由社会を守る国民国家』を実現させる」と明確に書かれている。そして、参政党の政策は「國體・国柄・国家アイデンティティ」を柱の一つに掲げ、「男系(父系)による皇位継承」「日本人自らが自国の国家アイデンティティを確認し、国をまもり、日本の国柄を未来へと継承していくために、国民自らが憲法を創る『創憲』に向けた国民運動を推進」「戦後の教育政策により制限された神話教育を再評価」「柔道、剣道、弓道、相撲などの武道のほか、なぎなた、合気道などの普及を通じて、日本の精神文化と身体文化の継承を図る」などと述べている。

ともあれ、七月二十日には戦後保守勢力が岐路に立たされていると感じる機会があった。日本安全保障フォーラム主催の講演会でのことだ。筆者は「GHQが封印した楠公精神」と題して講演させていただいたのだが、質疑応答では戦後保守勢力の限界を指摘する声も上がった。

筆者は、昭和維新運動の精神を引き継いで毛呂清輝らが昭和三十一(一九五六)年に創刊した『新勢力』のことを紹介させていただいた。『新勢力』の記事と本格的に向き合うようになったのは、三上卓門下の大愚花房東洋と出会ってからだと記憶している。三十年ほど前のことだ。

毛呂は大正二(一九一三)年七月四日、京都府与謝郡岩瀧町字男山(現与謝野町男山)で生まれた。京都府立宮津中学校を卒業後、昭和五(一九三〇)年國學院大学に入学。弁論部に入って影山正治と交流、部長を務めていた哲学者・松永材教授の指導を受けることになる。毛呂は影山を介して内田良平の「大日本生産党」に入り、さらに津久井竜雄氏の「大日本青年同盟」にも関わるようになる。しかし、昭和八(一九三三)年七月、毛呂は神兵隊事件に連座することになる。

神兵隊事件関係者は、戦後の民族派運動をリードした。一水会の鈴木邦男は、〈戦前の良質な右翼思想家のほとんどがかかわつたのが「神兵隊事件」だ。……僕らはこの先生方の指導を受け、大きな影響も受けた。だから、「神兵隊が新右翼を作った」といえるかもしれない〉と書いている(『右翼は言論の敵か』)。

実際、神兵隊事件関係者の多くが戦後民族派運動のリーダー的存在になっている。「新勢力社」を率いた毛呂のほか、「救国国民総連合」の中村武彦、「大東塾」の影山正治、「青年講座」の白井為雄、「全有連」の片岡駿などだ。

昭和三十一(一九五六)年、毛呂は中村武彦、小島玄之らともに設立した「民族問題研究所」から『新勢力』を刊行した。翌昭和三十二年十一月には自ら新勢力社を設立し、『新勢力』を同社の刊行物として発行することにした。既存の商業雑誌が戦後体制の枠の中での言論活動しか展開できないのとは対照的に、『新勢力』は昭和維新の精神を伝えるべく、堂々たる主張を展開し保守陣営に覚醒を促した。

例えば、昭和三十五(一九六〇)年八月号に同誌は三上卓、影山正治、毛呂清輝の鼎談「維新運動の本流をさぐる」を載せている。ここで毛呂は次のように語っている。

「戦後、いわゆる右翼団体というものが復活し、その団体の数も随分沢山あるようですが、維新運動とか維新陣営という名に値するようなものは未だ再建されていないと思うのです。……いつか、『新日本』の阿部源基氏(元警視総監)が昔は〝革新陣営〟といえば、〝愛国陣営のことを指した〟と云つていましたが今の愛国団体は、共産党のいう〝売国政党〟の院外団みたいな立場におかれて、一つの自主的立場を失つているように思うのです」

『新勢力』の看板となり、多くの読者を獲得したのが葦津珍彦である。葦津の著作は保守論壇の注目を浴びたが、その多くが『新勢力』に掲載された原稿がもとになっている。

戦後の民族派が親米に傾斜する中で、王道アジア主義に関わる葦津の論稿は強い光を放っていた。例えば、自らの興亜運動の体験に基づいて書いた「比島独立革命戦士 B・R・ラモス小伝」(昭和四十六年四月号)である。

『新勢力』はまた、維新運動に関わる人物や事件の特集として、大川周明特集(昭和三十三年十一月)、神兵隊事件三十年特集(同三十八年)、高畠素之の思想と人間(同四十四年十月)、松永材先生追慕号(同四十四年十月)、三上卓追悼号(同四十七年二月)などを組んだ。

毛呂は昭和五十三(一九七八)年十二月十九日に死去した。翌昭和五十四年四月、『新勢力』は「毛呂清輝追悼号」を編み、盟友の片岡駿が次のような追悼の言葉を残している。

〈一切の営利栄達と世の常の歓びを求めず、ただ戦はんがためにのみ生きる維新の戦闘者にとって、貧困と孤独と試練はこれを避けることの出来ない宿命だ。さうした維新者の日日不断の生活において、若しその貧困や孤独や試練を克服し、没却せしめ得るほどの歓びがあるとすれば、それは『血盟の義』と『骨肉の情』を共に相備へた、文字通りの肝胆相照らす友のみである。私にとってさうした友が誰であったかは誰よりもよく君が知ってゐる筈だ。……日日不断に誓ひを固め心を寄せ合ひ、歓びも悲しみもみな互ひに頒ち合ふことの出来る戦友となってこそ、それがまことの維新の友であると云ふのが、君が平生の所信であった。そして君はそれを二十代の青年期から死ぬるまで一貫して実行した。生涯に亘る君の貧乏の原因がそこに在ることは、君を知るほどの人はみな知ってゐる。君が生前、身に着けたものは首から足の先まで凡て友人や先輩からの貰ひもので、躰にピッタリのものは一つも無かったが、私はそれを見る度に君の心の清々しさを感じ、またますらをの意気を感じた〉

(敬称略)

楠公祭(令和七年五月二十五日)

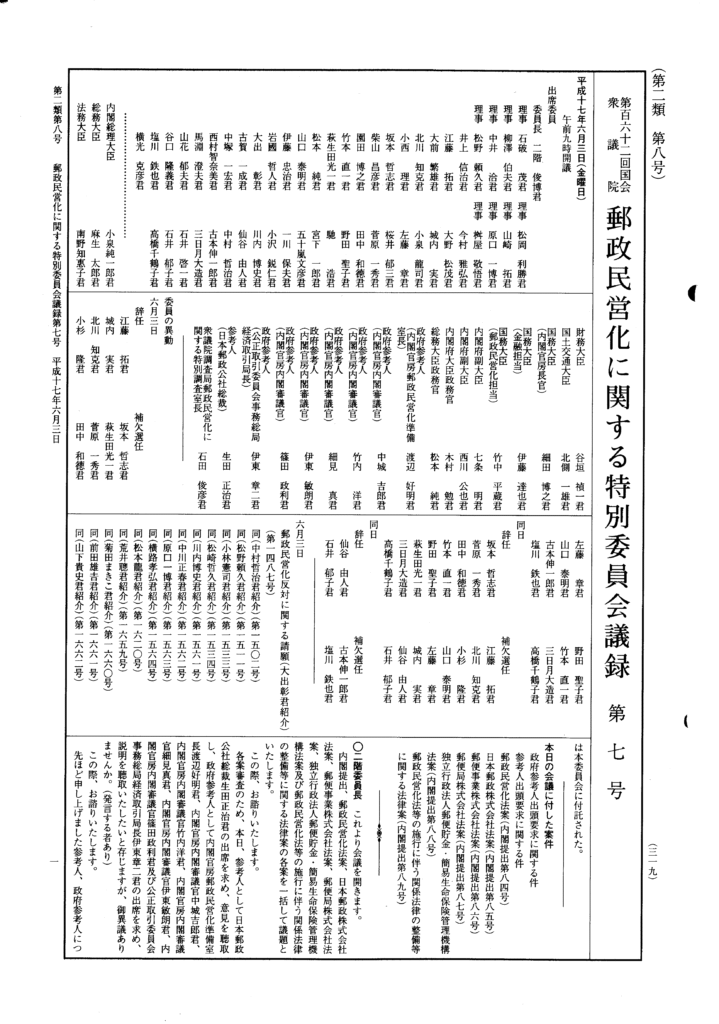

「ブッシュさんの支援団体の一つは向こうの生命保険団体だ」(五十嵐文彦衆議院議員、平成17年6月3日)

民主党の五十嵐文彦衆議院議員(当時)の平成17年6月3日の衆議院 郵政民営化に関する特別委員会で次のように発言している。

「アメリカは、二〇〇三年、四年、五年のいわゆる年次改革要望書で郵政民営化を求め続けております。それから、二〇〇四年の九月二十一日の日米首脳会談では、報道されておりますけれども、ブッシュ大統領が、郵政民営化の進展はどうなっていますかと異例の発言をされております。そして、十月一日の日米財務相会談では、スノー長官から、米国の業界も簡保の問題について関心を持っていると発言がありました。十月七日には、町村外務大臣とゼーリックUSTR通商代表との会談で当時の代表から、郵政民営化に関心があって方向性は大変喜ばしいという、非常に、次々と米政府の首脳、高官からこの郵政民営化について、早くやるようにという催促が来ているわけであります。

なぜこんなに関心があるのかな、こういうふうに思いましたら、ブッシュさんの支援団体の一つは向こうの生命保険団体だということはあるんですけれども、実はそれだけではなくて、ブッシュ政権は今、オーナーシップ社会というのをつくろうとしているんです。これは年金の民営化です。つまり、賦課方式から、積立方式に一部個人勘定というのを導入して、これを積立制度に変えようとしているわけです。今の賦課制度から積立制度に変える移行期になりますと、これは、賦課方式の負担と自分の今後の積み立て分と二重の負担が生じます。したがって、これはかなり負担が重くなるということで、これを米政府は全額国債で賄う方針を打ち出しています。その額は、二〇〇九年度から一五年度で一兆ドル、大変な額になっているんですね。

それで、実はこのファイナンスをジャパン・マネーでしようとしているんじゃないか、これが私の見えてきた姿なんです。日本のお金でアメリカの国債を、今は七十四兆円外貨準備で保有していますけれども、さらに一兆ドル、百十兆円ばかり日本からファイナンスしないとならない、アメリカはもう今はイラク戦争で火の車ですから、そう思っているんじゃないかな、こう思うんですね。

アメリカのこの異常な関心、自分の国は国営を守りながら、日本に対してなぜこんなに性急に民営化を迫るのか。はいはいと言っていないで、総理も、ブッシュさん、そんなに言われるんだったら、アメリカも民営化されたら、そんないいことならどうですかとなぜおっしゃらないんですか」