頼山陽は、早くも十八歳にして、忠臣としての大楠公の真価を見抜き、しかも尊皇斥覇の思想を固めていた。そのことは、寛政九(一七九七)年、山陽十八歳の時、江戸遊学途中、湊川を訪れて楠公の墓に参詣し、漢詩「楠河州(なんかしゅう)の墳(はか)に謁して作有り」を詠んでいることに示されている。

東海の大魚 鬣尾(りょうび)を奮ひ、

黑波(こくは)を蹴起(しゅうき)して 黼扆(ふい、玉座のこと)を汙(けが)す。

隠島(いんとう)の風雲 重ねて惨毒、

六十餘州 總て鬼虺(きき)。

誰か隻手(せきしゅ)を將(もっ)て妖氛(ようふん)を排す。

身は當る 百萬哮闞(こうかん)の群。

戈を揮つて 回(かへ)さんと擬(ほっ)す虞淵(ぐえん)の日。

鋤(すき)を執つて 同(とも)に劚(ほ)る即墨(そくぼく)の雲。

關西(かんさい)自(おのづか)ら男子在る有り。

東向(とうこう)寧(あに)降將軍(こうしようぐん)と爲らんや。

乾(けん)を旋(せん)し坤(こん)を轉(てん)じて値遇(ちぐう)に答へ、

輦道(れんどう)を洒掃(さいそう)して鑾輅(らんろ)を迎ふ。

功を論ずれば睢陽(すいよう)最も力有り。

謾(みだり)に稱(しよう)す 李郭天歩を安んずと。

出でては將入つては相位(あいくらい)未だ班せず。

前狼(ぜんろう)後虎(こうこ)事復(また)難し。

策を帝閽(ていこん)に獻じて達するを得ず。

志を軍務に決す 豈生還せんや。

且兒輩(じはい)を餘して

微志(びし)を繼がしめ、

全家の血肉 王事に殲(つ)く。

南柯(なんか)舊根(きゅうこん)を存する有るに非ずんば、

偏安(へんあん)の北闕(ほくけつ)、何れの地に向はん。

攝山(せつざん)逶迱(いい)として海水碧(みどり)なり。

吾來(きた)つて馬を下る 兵庫の驛

想見す兒(じ)に訣(わか)れ

弟(てい)を呼び來(きた)つて 此に戰ふを。

刀(とう)折れ矢盡(つ)きて 臣(しん)が事畢(おわ)る。

北向(ほっこう)再拜すれば 天日陰(くも)る。

七(なな)たび人間(じんかん)に生れて此賊(このぞく)を滅さん。

碧血(こんけつ)痕(こん)は化す 五百歳。

茫々(ぼうぼう)たる春蕪(しゅんぶ) 大麥(たいばく)長ず。

君見ずや君臣相圖り 骨肉相呑むを。

九葉(きゅうよう)十三世 何の存する所ぞ。

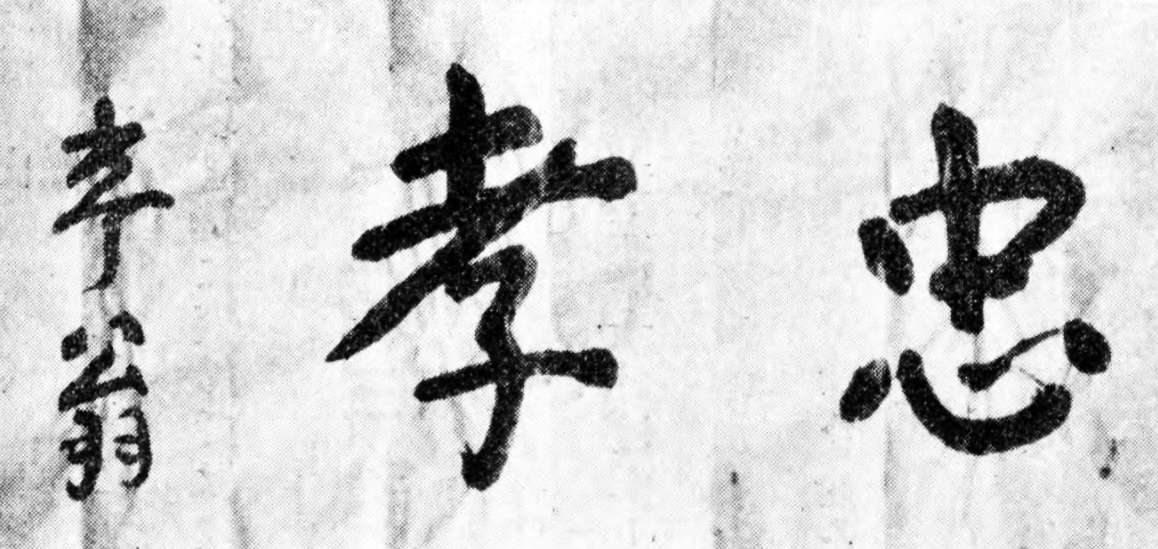

何ぞ如かん 忠臣孝子一門に萃(あつま)り、

萬世の下(もと)一片の石、無敵英雄の涙痕(るいこん)の留むるに。

以下に、文部省思想局編『日本精神叢書 第九』(日本文化協会、昭和十一年)に載った鹽谷温の通釈を引く。

楠河内守正成公の墓を弔ひ感じて作つた詩。

かの「上宮太子讖記」に「人皇九十五代に当つて、東魚来つて西海を呑む」と記されたといふ不吉な予言は果して的中し、妖しい大魚は尾鰭を振ひ黒波を蹴立てて玉座に迫り之を汚し奉りしのみならず、剰へ 後醍醐天皇を、嘗ては 後鳥羽上皇を遷し奉つた波風荒き隠岐島に遷し奉り、天子の照覧し給ふべき六十余州は、鬼虺の如き荒武者の跳梁に任さしめるに至つた。

黼扆は玉座の後に立てる斧の形を黒白の模様に刺繍した衝立(ついたて)。転じて玉座の義。

此時に当り、誰か独力を以てこの妖氛(あしきき)を排ひ除くとて、猛り叫べる百万の賊兵に向つた戦酣(たけなは)なる時に日の没せんとするや、戈を揮つて之を麾(さしまね)ける魯陽公(ろやうこう)にも比す可く、楠公が兵士と苦楽を共にせる事は、即墨を孤守して、兵卒と共に城壁を修繕せる田単の如くであつた。楠公の勇気はまた、「關西自ら男子あり」と絶叫して敵に降らなかつた魏の高歓とも同じであつた。斯くも最後まで勤王の為に尽せる勇士こそ、楠公ではなかつたか。

斯くて楠公の忠節は天地をも再転せしめて、再び天皇御親政の世となし、以て嘗て給ひし 後醍醐天皇の御信任の高恩に報ひ奉つた。そして京都に御還幸の際には、輦道を掃ひ奉つて、

御車を皇居に迎へ奉つて、建武中興の大業をも成し遂げた。唐の安禄山の乱に第一の功労者であつた張睢陽(張巡)にも比すべき楠公こそ戦功の第一に推さるべしと誰も思つたに、結果は意外にも、当時の李光弼(りこうひつ)や郭子儀にも比すベき新田義貞や足利尊氏が、其力で国運安泰を致せるかの如くに称賛を蒙るに至つた。

楠公は出でては大将、入つては宰相たるべき器なるにも拘らず、遂に其位を得ず、兎角する中に前狐後虎にも比すべき足利の叛乱によつて、国事は再び多難に陥り、折角の楠公の献策も用ひられず、事の成らざるは知りながらも、一度勤王の軍務に服したる以上はと雄々しくも湊川に出陣して戦死を遂げた。

然れども忠義は己が一代に止まらず、その上に又其子孫までを誡めて遺志を継がしめ、為に一門の人々は皇室への忠義の為に全滅するにさへ至つた。そして若しも楠公の志を継承して王事に尽瘁尽せる楠氏の一門無かりせば、天皇を畏くも何処に安じ奉つたことであつたのであらうか。

摂津の山々は峯を連ねて長く横はり、山を巡る海水は碧である。此地に吾来つて馬を下ると其処は兵庫駅である。往時を懐ふに、楠公が櫻井駅にて子正行に訣れ、弟正季と相携へて此地に来るや、恰も雲霞の如き足利の大軍は襲ひ来り、奮戦半日、衆寡敵せず、遂に死を目前にして、遥かに北方なる京都の御所に向つてお訣れの再拝をする時には、天日も雲に蔽はれ、七生滅賊を誓ひながら楠公兄弟は自尽し了つた。其後五百年、当時のの碧血は痕をも留めず、折しも春の大麥は目前に生ひ茂つてゐる。

見よ、かの主従互に陰謀を蔵して相凌ぎ、親子兄弟力を争うて鎬を削りし北条と足利とを。北条九代・足利十三代、今何が伝はるか。之に反して楠氏には忠臣も孝子も一門に萃まりながら、北条・足利の栄華を他所に一片の墓石の下には眠つてゐるものの、しかもその忠烈に対しては万古無数の英雄の弔慰と称賛とを集めてゐるではないか。