内田良平『満蒙の独立と世界紅卍字会の活動』先進社、昭和6年

末光高義『支那の秘密結社と慈善結社』満洲評論社、昭和7年

皇道大本本部『皇道大本事務便覧』天声社、昭和8年

興亜宗教協会編『世界紅卍字会道院の実態』興亜宗教協会、昭和16年

橘樸他著『道教と神話伝説 : 中国の民間信仰』改造社、昭和23年

「西洋近代への抵抗」カテゴリーアーカイブ

非同盟諸国会議、イランの核平和利用権を支持

星条旗の下の祖国を拒否した男─アルテミオ・リカルテ

以下、『アジア英雄伝』に収録した、フィリピンの志士アルテミオ・リカルテの評伝です。

「星条旗の下には帰らぬ」

フィリピンの志士アルテミオ・リカルテは、長期間日本に潜伏し、普遍的思想としての皇道を深く理解し、独自のフィリピン国家像を描いた人物であった。その壮絶な反米闘争は、急進的政治結社のカティプーナンの精神を実現しようという姿勢で貫かれていた。

リカルテは、一八六六年一〇月二〇日、ルソン島最北端のバタックで生まれた。父エステバンは、義侠心に富み、親分肌の人で、常に公益のために私財を投じ、近隣の人々から厚い信望を集めていた。母は敬虔なカトリック教徒で、朝夕厳粛な祈りを捧げることを日課としていた。両親ともに、教育には極めて熱心であった(太田兼四郎『鬼哭』フィリピン協会、一九七二年、八頁)。リカルテは、一八八四年サン・ファン・デ・レスラン学院に入学、その五年後には文学士の学位を取得して卒業、ただちに名門校サント・トーマス大学に入学、一八九〇年に卒業している。

当時、独立運動の先駆者ホセ・リサールに刺激された有能な青年たちはスペイン留学を望んだが、リカルテはスペインに留学することは結局植民地主義者によって洗脳されることになると信じて祖国に止まり、一生を民族主義教育に捧げる決心をした。こうして彼は、カビテ州のサンフランシスコ・デ・マラボンの小中学校の校長になった。 続きを読む 星条旗の下の祖国を拒否した男─アルテミオ・リカルテ

アジア通貨危機報道・15年目の真実─読売新聞・林田裕章記者の報道を振り返る

いまから15年前の1997年、タイのバーツ下落に端を発したアジア通貨危機によって、マレーシア経済も苦境に陥った。このときマハティール首相は、通貨下落の引き金を引いたヘッジファンドなど投機家筋を厳しく批判するだけではなく、通貨取引規制を断行し、自国経済を死守した。後年、マハティール首相の採った政策は、世界のエコノミストの間でも評価された。

ところが当時、投機家筋サイドに立った欧米のメディアだけではなく、日本のマスメディアもその尻馬に乗って、マハティール首相を執拗に攻撃していた。特に顕著だった読売新聞シンガポール特派員の林田裕章記者の報道を振り返り、その意図について改めて考察する材料としたい。

①マレーシア孤立の危機 欧米敵視の株価策裏目 ASEM巡り東南アに亀裂

『読売新聞』1997年9月5日付朝刊、6面

【シンガポール4日=林田裕章】マレーシアが外交・経済両面で孤立の危機に陥っている。欧米の投機筋を締め出すための株式市場規制策が裏目に出て、株価下落に歯止めがかからないほか、来年四月のアジア欧州会議(ASEM)へのミャンマー参加問題をめぐっても、他の東南アジア諸国連合(ASEAN)各国との亀裂が表面化した。

七月のタイ・バーツ暴落をきっかけにした東南アジアの経済不安が続く中、マハティール首相は三日、株価の急落に対抗するため、優先的に国内投資家から株式を買い入れる目的で、六百億マレーシア・ドル(約二兆四千七百億円)にも上る基金を設置する方針を明らかにしたが、この際、「外国からの資金に頼る必要はない。問題はわれわれの力で解決できる」と述べ、欧米への敵意をあらわにした。

しかし、この基金設置政策については、欧米の機関投資家の間から、「マレーシアの国際市場での信用を落とすだけだろう」との反応が続出しているほか、フィリピンのデオカンポ蔵相も三日、「マレーシアの政策は害はあっても益はない。外国からの投資の冷え込みが長期間にわたることさえあろう」と語った。

実際、四日のクアラルンプール株式市場は一時一〇%近くの暴落となり、三日に外国投資への規制緩和など、マレーシアと反対の経済政策を発表したインドネシア・ジャカルタ市場と、明暗を分けた。

一方、ロンドンで開かれるASEM第二回首脳会議へのミャンマー参加をめぐって、クック英外相が一日、訪問先のシンガポールで「人権侵害の続くミャンマーの参加は認められない」と述べたことに対し、マハティール首相は、「ミャンマーへの差別はASEANへの差別だ。ミャンマーの参加が認められなければ、ASEANは首脳会議をボイコットすることになりかねない」と語った。

しかし、英国がミャンマーを拒否するだろうことは、ASEANにとっては織り込み済みで、インドネシアのアラタス外相は三日、「ASEMへの参加は国家単位のものであって、欧州連合(EU)との会合ではない」と指摘、先走るマレーシアにクギを差した。 続きを読む アジア通貨危機報道・15年目の真実─読売新聞・林田裕章記者の報道を振り返る

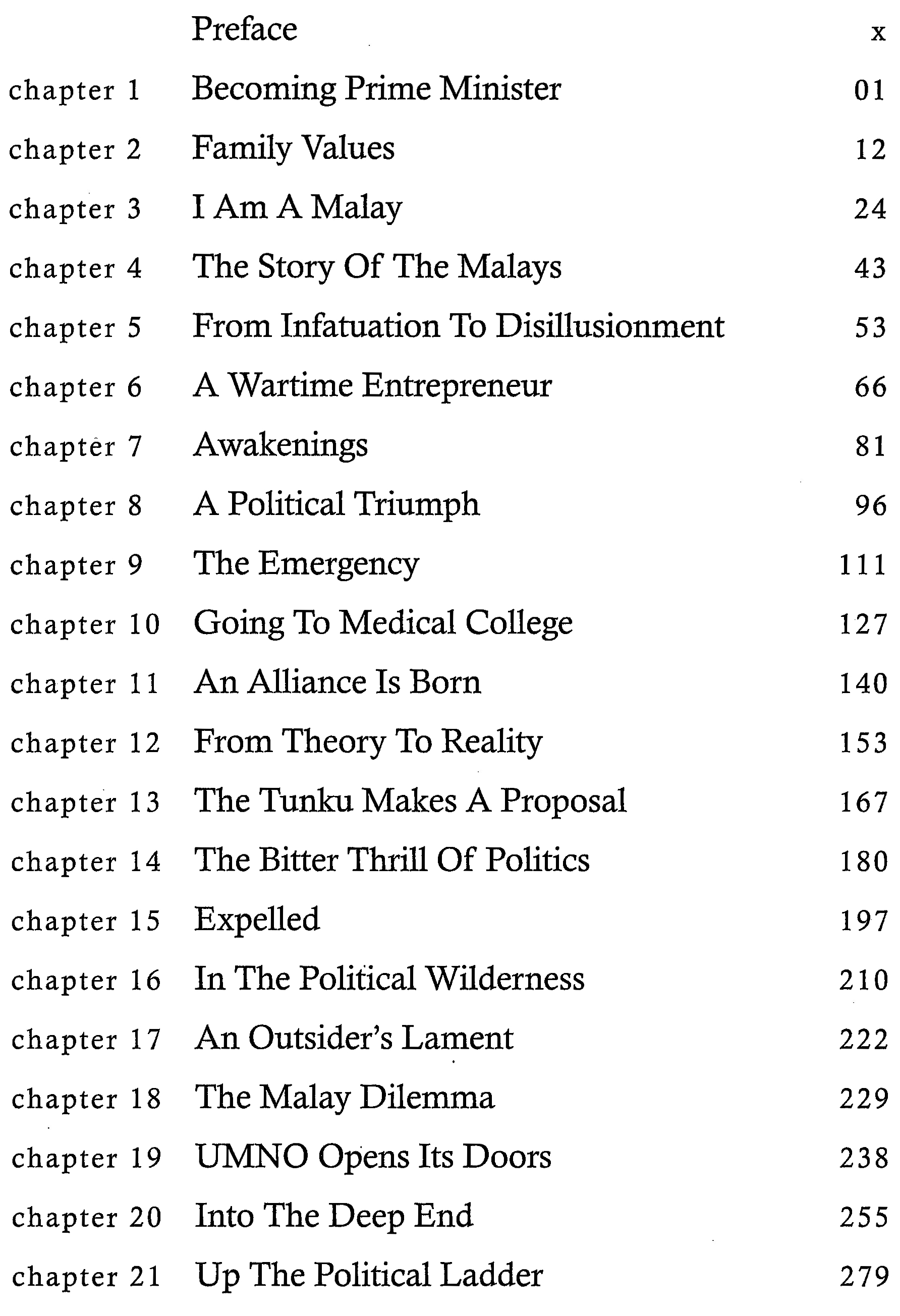

マハティール元首相 A Doctor in the House コンテンツ

ASEAN+3への道①─EAEC不参加密約

1990年12月10日、マハティール首相は東アジア経済グループ(EAEG)構想を提唱した[後に東アジア経済協議体(EAEC)に改称、両者の概念は若干異なるが、以下ここでは、引用部分を除いてすべてEAECと表記する]。経済問題について、より密接に討議する場を作ろうというのが提案の趣旨だった。当面のメンバー国は、ASEANと日本、韓国、中国である。

1990年12月10日、マハティール首相は東アジア経済グループ(EAEG)構想を提唱した[後に東アジア経済協議体(EAEC)に改称、両者の概念は若干異なるが、以下ここでは、引用部分を除いてすべてEAECと表記する]。経済問題について、より密接に討議する場を作ろうというのが提案の趣旨だった。当面のメンバー国は、ASEANと日本、韓国、中国である。欧州連合(EU)と北大西洋条約機構(NATO)が矛盾しないように、EAECと日米安保は矛盾するものではない。いわんや、EUが反米を目的とした機構ではないように、EAECは反米を目的とした機構ではない。同時に、EAECは特定の大国が主導するものではなく、対等、相互尊重の原則に基づいて東アジア各国が主体的に参加する場である。

EAECには、真に対等、相互尊重、相互利益の原則による共栄圏を東アジアにつくり、国際社会にその原則を示して、世界を支配する価値観の修正を促す、という企てさえを読みとることができる。

1994年5月23日からクアラルンプールで開かれた太平洋経済委員会(Pacific Basin Economic Council=PBEC)第27回総会の基調演説で、マハティール首相は自らの太平洋協力構想を明確に示した。彼は、ゲマインシャフトとゲゼルシャフトの違いについてふれた後、次のように続けた。

「私たちが建設しなければならないのは、太平洋ゲマインシャフトです。太平洋は、人工的な国家関係ではなく、村・家族・友人のような関係として結び付くグループを建設しなければならないのです」と。彼は、パックス・シニカ(中国による平和)もパックス・ニッポニカもパックス・アメリカーナも拒否し、平等、相互尊重、相互利益の原則に基づいた太平洋コミュニティーをつくりたいと訴えたのである(Dr. Mahathir’s Speech,”Building an Egalitarian Pacific community”,ISIS FOCUS ,April 1994, pp.43-48.)。

ところが残念なことに、アメリカはEAECに反対した。そこには、アジアの秩序を自らの手で構築したいというアメリカの驕りがあったのではなかろうか。

EAEC実現阻止のために、アメリカはASEANの分断を狙ったかに見える。しかし、結局ASEANは自らの意思でEAEC支持の立場を固めた。ところが、日本政府は「EAECに乗るな」というアメリカの圧力に屈して、EAECを支持することができなかったのである。 続きを読む ASEAN+3への道①─EAEC不参加密約

東アジア経済グループ(EAEG)構想関連文献

雑誌論文・記事

| 著者 | タイトル | 雑誌名 | 発行日 |

|---|---|---|---|

| 鈴木 隆 | 「日本外交における東アジア共同体論の位置─EAEC構想を手がかりに」 | 『国際関係学研究』』 | 2007 |

| 金子 芳樹 | 「マハティールの政治哲学とEAEC構想」 | 『国際比較政治研究』 | 2006.3. |

| 山下 英次 | 「小泉首相の「東アジア外交政策演説」(2002年シンガポール演説)とその評価 : アジア統合論者の視点から」 | 『經濟學雜誌』 | 2004.9 |

| 鈴木 隆 | 「グローバリゼーションと東アジア地域システム─EAECの展開過程に見る日本外交の役割」 | 『作新学院大学人間文化学部紀要』 | 2004.03. |

| 塩谷 さやか | 「東アジア経済グループ(EAEG)構想に見る「マハティール主義」─1980年代のマハティールの諸政策とEAEG構想の関連性に関する一考察」 | 『アジア太平洋研究科論集』 | 2003.9. |

| 櫻谷 勝美 | 「「東アジア経済圏」を阻むアメリカと東アジア諸国の反応─頓挫したEAEC構想をてがかりとして」 | 『季刊経済研究』 | 2003.3. 続きを読む 東アジア経済グループ(EAEG)構想関連文献 |

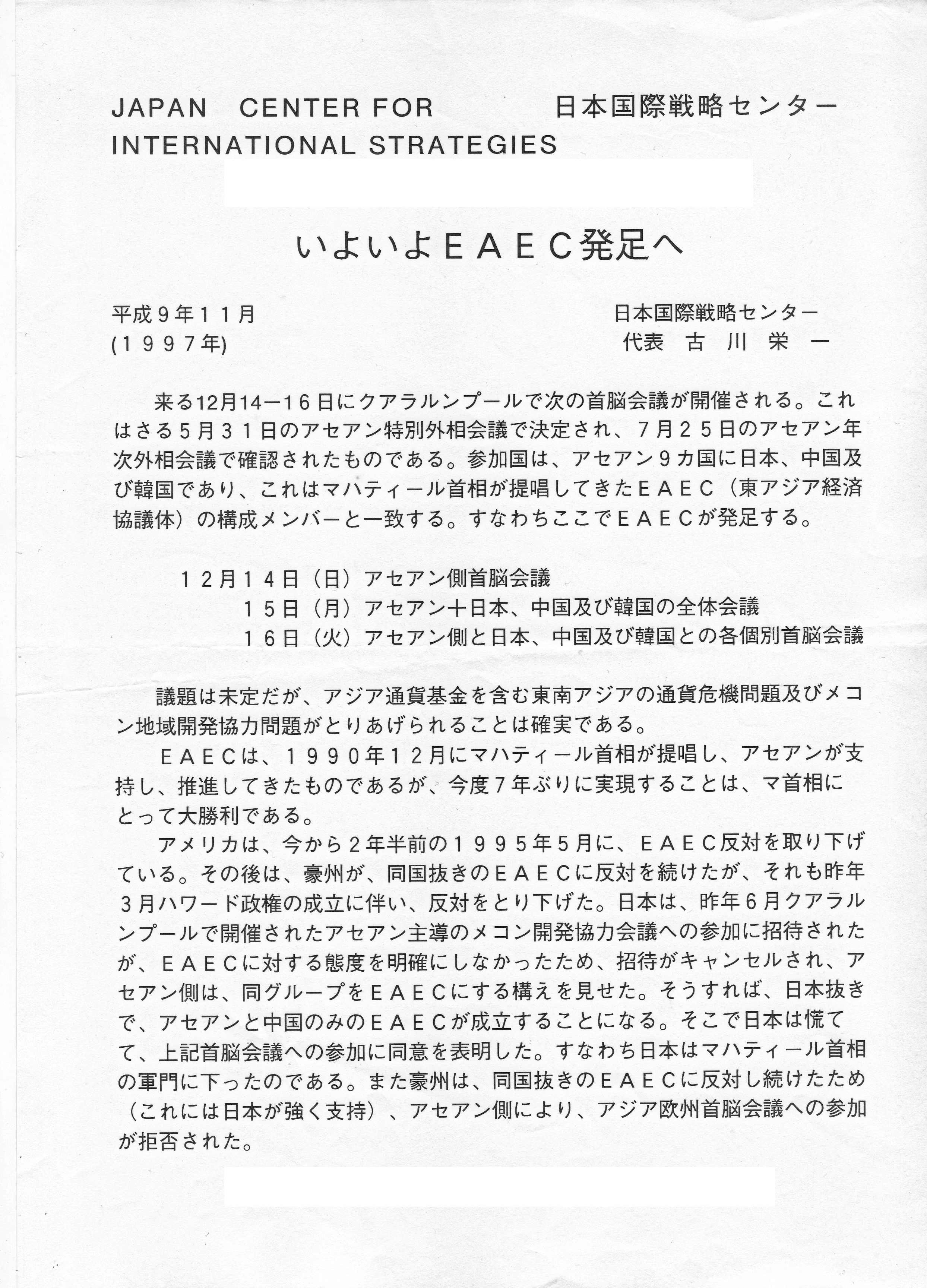

古川栄一、「いよいよEAEC発足へ」と

マハティール元首相が提唱したEAEC(東アジア経済会議)構想の実現に尽力した古川栄一は、日本国際戦略センターを主宰し、シンポジウムや交流会など、あらゆる機会を捉えてEAEC実現のための啓蒙活動を展開した。

マハティール元首相が提唱したEAEC(東アジア経済会議)構想の実現に尽力した古川栄一は、日本国際戦略センターを主宰し、シンポジウムや交流会など、あらゆる機会を捉えてEAEC実現のための啓蒙活動を展開した。

1997年12月に第一回の「ASEAN+日中韓」(ASEAN+3)首脳会議がクアラルンプールで開催されることになった。この会議を控えた11月、古川はニュースレターで「いよいよEAEC発足へ」と書いた。

実際、産経新聞社の内畠嗣雅記者は、ASEAN+3首脳会議開催の翌日、次のように報じた。

「マハティール首相が地域の発言力強化のために提唱した東アジア経済会議(EAEC)構想が形の上で実現した格好になった」

ASEAN+3への道②─APECとEAEC

アメリカとの戦い

マハティール首相の構想は歪曲して伝えられてきた。特に、アジア太平洋という枠組みで、自らの主導圏確保を目指すアメリカは、EAECは危険な構想だとしてそれを葬り去ることに全力を傾けた。アメリカのアジア問題の権威、ロバート・スカラピーノ・カリフォルニア大学名誉教授は、EAECについて「白人立ち入り禁止の看板を掲げたようなもの」と断じた。

そして、ベーカー国務長官は、「太平洋に線を引こうとする危険な構想だ」「日米分断につながる構想だ」とくり返し批判した。

アメリカの反発に対してマハティール首相は強く反論しなければならなかった。

マハティール首相は1991年4月27日、海部首相を迎えた歓迎晩餐会のあいさつでEAECに触れ「太平洋の東側沿岸諸国が排他的グループを形成する一方で、西側沿岸諸国が協議の場すら設けてはいけないというのは非論理的だ」とアメリカを批判した。

マハティール首相は、各国の支持を得ようと必死の説得を試みたのだった。1991年4月、彼はラフィダ・アジズ貿易産業相を日本に送り込んだ。4月4日、ラフィダは外務省で中山外相と会談、EAECについて「排他的なブロック経済圏を目指すものではない」と説明した。ラフィダは会談で、「この構想は、ウルグアイ・ラウンドの成功を目指して、東アジアの諸国で協議の場を作ろうという趣旨だ」としたうえで、APECと共存できることを強調している。

ラフィダ大臣は、1991年5月には、シンガポールで開いた太平洋経済協力会議(PECC)総会で、EAECの狙いを説明した。アメリカやオーストラリア、カナダなどの代表団からは次々に批判や疑問の声が上がったが、ラフィダはこのすべてに反論、「排除などと言ったことはない。同じ地域の国が話し合いの場をもとうというだけ」と頑張った。

1991年7月のASEAN外相会議では、マハティール首相自らEAEC説得につとめた。

「貿易ブロックではなく東アジア諸国のゆるやかなフォーラムだ。自由で開かれた多国間貿易を守るためにこそ考えた」。

1991年9月の国連総会演説では次のように語っている。

「アメリカがカナダ、メキシコとNAFTA作りを進めていながら、一方でEAEGに反対するのは、背景に人種差別的な偏見がある」。マハティール首相は刺激的な言葉を使ってアメリカを批判した。

マハティール首相は必死に、EAECが保護主義に対抗するものであることを強調した。彼はEAECが自由貿易を維持する目的に適うことを繰り返し強調し、警戒感を解こうとしたのだ。

彼は、EAEC反対論を緩和させるため、1991年10月のASEAN経済閣僚会議で、わざわざ経済グループ(ECONOMIC GROUP)を意味するEAEGを経済問題を随時に話し合う経済協議体(ECONOMIC CAUCUS)を意味するEAECに改称までし、アメリカの警戒感を解こうとした。

APECとEAEC

EAEC提案の背景には、APECだけではASEANの利益を確保できないという認識がある。

もともとAPECは1989年末にキャンベラでスタートした。ECのブロック化に反対し、開かれた地域機構として動き出し、域内の多角的自由貿易体制の強化・拡充を図ることを目的としてきた。1991年11月にソウルで開かれた第3回会合も、「自由貿易の原則に即し開かれた地域主義の見本となるべきであり、多角的自由貿易体制を補完し強化する」と誇らしげに謳った。

マハティール首相がECのブロック化反対を主眼とするなら、APECで良かったはずだ。だが彼は、EAECというAPECとは別のものを構想した。EAECにはAPECに参加しているアメリカ、オーストラリア、カナダ、ニュージーランドの4カ国が除外されている。

それは、マハティール首相が先進国主導のAPECに不信感をもっていたからである。アメリカなどの先進国の都合のいいように組織が運営されては途上国の利益を擁護することはできないとマハティール首相は考えていたのである。

こうした懸念はマハティール首相だけのものではなかった。APECスタート時のASEANの論議を振り返ってみるとそれがよく理解される。

1989年7月ASEAN拡大外相会議で、インドネシアのアラタス外相がAPECの問題点をはっきりと指摘している。アラタスはASEAN経済閣僚会議との関係、地域組織としての参加国の資格の設定のあり方などでさらに検討の余地が多いと述べたのである。アラタスの顧問のユサフ・ワナンディは、「この地域協力の主役はASEANである」と述べ、アメリカが主役ではないのだとくぎを刺した。

ASEAN各国はみな、APECが先進国や大国に支配されることを警戒し、ASEANがあくまで主役として利益を得られるものでなければ参加できないという立場にたっていた。先進国はこうしたASEANの警戒感を巧みにとき、ようやく1989年11月6日に第1回のAPECがスタートしたという経緯があるのだ。

その会議初日の6日、議長役のエバンス・オーストラリア外務貿易相がまとめた議長総括の原案が示された。 ところが、そこにはASEANに触れたくだりがまったくなかった。アラタスは激怒した。実は会議前日、ASEAN6カ国の参加閣僚は、長時間の作戦会議を開いて「ASEANペーパー」を作成していたのだった。ASEANの主体性の維持をはっきり打ち出すASEAN共通の方針をまとめたものである。エバンス原案はASEANペーパーに反するものだったのである。

翌7日、討議がスタートされるやいなやアラタスは、発言をもとめた。「APECは既存のASEANの機構を活用し、ASEAN事務局が調整役となるべきだ」。

やむなくエバンスは「今後の高級事務レベル協議にASEAN事務局代表を加える」などの内容を盛り込んで原案を全面的に書き直した。このときオーストラリアやアメリカの高官の間では「ASEANは図に乗っている」という声さえ出たのだった。

ともかくAPECが回を重ね、インドネシアなどASEAN諸国が参加をつづけてきたのは、ある程度ASEANの意向が反映され、ASEANのメリットになるプログラムが動いていたからである。だが、マハティール首相はそれをアメリカ、オーストラリアなど先進国の一時的譲歩と見ていたのかもしれない。彼は、途上国や小国の意見が無視されるだけでなく、先進国に都合のいい組織となり、協力機構としての意味がなくなってしまうという警戒感を持ちつづけていた。だからこそ、彼はEAECを提案したのである。

マレーシアのリム・ケンエク第一次産業相は、マハティール首相の心情をこう代弁した。

「アジア以外のアメリカやカナダ、オーストラリアなど主要先進国を入れれば、発展途上国の意見は排除されるだろう。これがAPECがあるにもかかわらずEAECを提案する理由である」と。

マハティール首相は、アジアの途上国の利益が確保されるアジア・太平洋の協力をもとめているだけなのである。

アメリカの反対に抗して

アメリカのASEAN分断工作を乗り越え、1993年7月24日、ついにASEANは定期外相会議において、公式にEAEC支持を決定した。

奇妙なことに当初、スハルト大統領は「APECこそASEANの利益を促進し、世界のブロック化に対決することができる」と述べ、EAECに慎重姿勢をとっていたのだ。このインドネシアの立場はちょっと奇異に感じられる。APEC結成の際にあれほどアジアの主体性を訴えたはずのインドネシアが、「EAECよりもAPECで」というのはとにかく不自然に見えた。いったいどうしたことか。

インドネシアの消極的姿勢には、マハティール首相が十分な相談なくEAECをぶち上げ、ASEANの盟主としてのプライドを傷つけられたことへの反発があるとも指摘されている。だが、何よりもアメリカのEAEC反対論が影響したのではなかろうか。

しかし、1993年7月17日にスハルト大統領はマレーシアのランカウィ島でマハティール首相と会談、ようやくEAEC支持を表明したのだ。

インドネシアとともに、当初消極姿勢をとっていたのは韓国である。1991年11月12日、盧泰愚大統領は「アジア・太平洋地域の協力は決して東アジアと米大陸の競争関係を招くものであってはならない」と強調、EAECを牽制した。しかし、その立場も金泳三政権になって次第に変化していった。ベルナマ通信によると、1993年4月19日、韓国の韓昇洲外相は、アバドラ・バダウィ外相と会談し、「EAECを極めて前向きに検討している。構想がASEAN内で具体化すれば、参加したい」と語っているのだ。そしてASEANでのEAEC支持合意直後の1993年7月27日、韓昇洲外相は武藤外相との会談で「ASEANの動きはEAEC実現に向け積極的一歩と考えている。日本とよく連絡して対応したい」と述べるようになった。

ASEAN合意から実質的な会合へ

マハティール首相はクリントン政権のEAECに対する態度の変化をにらみながら、まずASEANでの合意に向かって邁進したのだ。この結果、ASEANは1993年7月9、10の両日、ジャカルタで外相会議の準備会合を開き「アジア太平洋地域の既存組織の枠組みを活用し、その一機構にEAECを位置づける」ことで合意した。ただ、どの既存組織を活用するかで、合意がなかなか得られなかった。インドネシアは、EAECをAPECの付属機関とすることを提唱した。これに対して、マハティール首相はASEAN経済閣僚会議の付属機関にするよう主張した。ここで決着はつかず、7月19日からの高級事務レベル協議で再び協議されたのだ。

そして1993年7月23日、ついにEAECはASEAN外相会議で合意された。「APECの中の協議の場」として位置づけつつ、「ASEAN経済閣僚会議が支持し指導する」という玉虫色の決着だが、とにかく妥協が成立したのである。

1994年3月24日にクアラルンプールで開かれたPECC総会でも、ASEAN各国は大国主導を拒否したASEAN主体の「独自の共同体」づくりを強調し、実質的にEAEC推進を確認している。

そして1994年4月下旬に開いたASEAN経済閣僚の会合で、EAECをアメリカに提案し、設立に理解を求める方針を確認、1994年5月9、10日にワシントンで開かれたASEANとアメリカの定期協議で、ASEAN側は、アメリカにEAECの設立方針を正式に文書で提案している。

ここに至っても、日本はEAEC支持に踏み切れなかったのである。1994年7月4日、河野洋平外相はASEANのアジット・シン事務局長、東南アジア各国の駐日大使と意見交換した。ここで、シン事務局長は、EAECについて、「APECの枠内の一つの協議体と位置づけており、APECの原則と両立する」と説明して、日本の協力を求めた。ところが、河野外相は「アメリカを含む関係国の理解と協力を得ていくことが大切だ」と述べ、慎重な立場を崩さなかったのである。

これに対して、ASEAN側は、1994年7月25日にバンコクで開催されるASEAN地域フォーラムの前に「EAEC非公式外相会合」を開催するという方針を決めた。河野外相は、非公式の会合との立場で、ようやく出席を決めた。

その翌日の『日本経済新聞』は次のように報じている。

「EAECへの参加に慎重な日本を含む初会合がひとまず次の会合に結び付き、ASEANはEAEC始動に一歩近付いた。一方、EAECへの反対姿勢を強めていた米国は押し切られた格好で、今年11月のAPEC首脳会議に向け米の出方が焦点になってきた」

この時点で、EAECとは呼ばれないが、EAECメンバー国による会合はすでに実現したのである。

しかし河野外相は、翌26日にタルボット国務副長官と会談し、「EAECの性急な結成はASEAN、米国双方や日本にとって好ましくない」とEAECにブレーキをかけたと弁明している。

1994年8月27日には、村山首相がマレーシアを訪問、マハティール首相と会談した。しかし、ここでも村山首相は「関係諸国の理解と支持を得ることが必要」と述べて慎重姿勢を崩さなかった。1995年4月には、EAECメンバー国の経済閣僚会議がタイのプーケット島で開催されることになった。ところが、通産省は、会合に参加する条件として、オーストラリア、ニュージーランドの出席を求めたのである。ASEAN側には受け入れがたい条件である。こうして、日本は会議への欠席を決めてしまったのである。ASEAN側は、日本の態度に落胆。タイのスパチャイ副首相は、日本の態度を激しく批判した。

だが、1995年11月に大阪で開催されたAPEC閣僚・首脳会議の際に、実質的なEAECメンバー国の経済閣僚会議が開催されているのである。むろん、日本政府はアメリカに配慮してEAECとは呼べなかった。

毎日新聞社の大野俊記者は、次のように振りかえる。

「大阪でのAPEC閣僚・首脳会議。その合間にASEANと日中韓の経済閣僚は昼食会という形で会合を持った。その際、日本政府は『EAEC会議』と見なされるのを恐れてか、広報もせずこっそり開こうとした。

この会合予定を事前に私に耳打ちしてくれたのは、知り合いの若手官僚である。『初のEAEC会合なのに、どうして報じられないのか』と言いながら。翌朝、1面トップで「初のEAEC候補国経済閣僚級会合」と報じた新聞記事を見て、日本政府高官は『来年のアジア欧州会議について話し合うだけで、EAECとは関係ない』とおかんむり。しかし、くだんの若手官僚は『あの記事の通りだよ』と言ってくれた」(『毎日新聞』2000年5月22日付朝刊)。

ASEAN側は、EAECという名を使わずに、実質的なEAEC会合を重ねるという方針をとらざるを得なかったのである。

東アジア経済グループ(EAEG)への道

飛び上がるように驚いた池田外相

1996年3月、アジアとEU首脳との第1回アジア欧州首脳会議(ASEM)が開催されることになり、その議題や運営方法などを事前に話し合う目的で「ASEANプラス日中韓」という枠組みの閣僚会議が開催された。

1997年12月には、「ASEAN+日中韓」(ASEAN+3)首脳会議がクアラルンプールで開催された。このときも、日本は消極的姿勢を示していたが、ASEAN側が日本が不参加ならば、中国、韓国だけと会談を開催するとの立場をとったために、参加に踏み切ったとされている。

古川栄一は、「日本はEAECに参加しないから、EAECは自然死すると豪語した。アセアン側は、そこで日本抜きで、しかも中国(および韓国)の参加のみでEAECの首脳会議を開催することにした。そうして日本の池田外相は、跳び上がるようにして驚いて、日本は首脳会議に参加した」と書いている(古川栄一「アジアの平和をどう築きあげるか」(歴史教育者協議会編『歴史教育・社会科教育年報〈2001年版〉二一世紀の課題と歴史教育』三省堂、2001年、24頁)。

産経新聞社の内畠嗣雅記者は、ASEAN+3首脳会議開催の翌日、次のように報じている。

「マハティール首相が地域の発言力強化のために提唱した東アジア経済会議(EAEC)構想が形の上で実現した格好になった」 続きを読む 東アジア経済グループ(EAEG)への道