平泉澄先生は『物語日本史 中』「室町時代」において、以下のように書いている。

平泉澄先生は『物語日本史 中』「室町時代」において、以下のように書いている。

〈将軍として責任のあるのは、義政でしたが、義政の一生は、ただ遊楽のために費されていました。あれほどの大乱が起っても、少しも反省するところなく、東山に風流な別荘を建て、それができ上がったので、文明十五年夏、そこに移りました。今残っている銀閣が、それです。そしてその費用のためには、文明十四年、山城一国に課税して、きびしく取り立てるとともに、翌年には、明国に対して卑屈にも窮乏を訴え、寄贈を依頼するなどの恥ずべき態度をとりました。

将軍が、かようなふうでありましたから、その権力が、管領に移るのは当然ですが、しかし管領の権力もまた、その下に移りました。たとえば、管領の細川は、執事の三好によって振り回されましたが、その三好の力はまたその家老である松永に移り、松永久秀は、永禄八年に将軍義輝を殺すに至りました。かように中央が無力でありましたから、地方が群雄割拠の状態となったのは、やむを得ないところです。そこで関東には北条氏、駿河には今川氏、越後には上杉氏、越前には朝倉氏、山陰道には尼子氏、山陽道に初め大内氏、後に毛利氏、四国に長曽我部氏、九州に大友氏、島津氏、東北に伊達氏などが勢力を振いました。しかしそれらの群雄は、いずれも足利の下風にあったもので、日本国の本質を考え、その中興に貢献しようとの意志は、まだなかったのでありました。

しかるにこの紛乱の百数十年の間に、何の権力もないままに、大きな働きをしたものがあります。それは書物です。たとえば古今集です。源氏物語です。職原抄です。これらの書物は、あの戦乱の世にも、驚くべき熱情をもって、人々の愛読するところとなりました。そして、応仁の大乱によって、京都の邸宅を焼かれ、その収入もなくなった公卿たちが、それぞれ縁故をたよって地方に移住するに及んで、これらの人々によって、上にあげたような古典の知識も、いっそうひろく地方にひろがるに至ったのは、いわば予期せざる効果といってよいでしょう。

当時学者として尊敬せられ、古典の理解及び伝授の上に、大きな貢献をした人には、関白一条兼良(応仁元年には六十六歳)、内大臣三条西実隆(応仁元年には十三歳)などがあり、いずれも長生きで、(兼良八十歳、実隆八十三歳)著述や書写に努めました。これらの古典は、それに親しんでいるうちに、自然に日本の国柄、その本質、その制度、その精神が分るものですから、戦国衰乱の世においても、これらの古典が喜ばれた以上、やがて日本国中興の日の到来するを期待してよいでしょう〉

坪内隆彦 のすべての投稿

頼山陽『日本外史』論賛①─足利氏

頼山陽は、『日本外史』「足利氏論賛」において、以下のように書いている。

〈外史氏曰く。源氏は王土を攘(ぬす)み、以て王臣を攘(ひ)く者なり。足利氏は王土を奪ひ、以て王臣を役する者なり。故に足利氏の罪を論ずれば源氏に浮(す)ぐ。而して源氏は再伝して亡び、足利氏は乃ちこれを十三世に延(ひ)くを得たる者は、蓋し源氏は宗族を剪除(せんじょ)して、孤立自ら斃る。而して足利氏は子弟・旧臣を封建し、以て相ひ維持するに足る。故に遽(にわか)に滅びざるのみ。然れども其の封建するや、本末軽重の勢を制するを知らず。ここを以て、纔(わずか)に能く一時を偽定すれども、而も反者蝟毛(いもう)の如くにして起る。その中葉以後に至つては、天下禽奔獣遁(きんぽんじゆうとん)し、而して復た制すべがらざるなり。……漫然割与し、動(やや)もすれば一姓をして三四州(赤松・細川・畠山氏らの類)に踞(きよ)するを得しむ。甚しきは、天下六分の一(斯波氏の場合)に居りて、これを能く制するなし。其の鎌倉に封ずるに至つては、室町と二君の如し。遂にその子孫、猜疑相ひ図る(室町の義教と鎌倉の持氏との争ひの類)を致す。而してこれを終ふるに、鎌倉は上杉氏の覆す所となり、室町は細川氏の弱むる所となる。皆所謂る尾大にして掉(ふる)はず、末大にして必ず折るゝ者なり。然れども其のこれをなすは、故あり。彼、其の王家中興の業を奪はんことを計る。故に濫賞侈封、務めてその欲を充て、復たその後を計らず、以て苟も天下を取れり。天下已に集(な)れり。而して裁抑すべからず。一たび問ふ所あれば、眦(まなじり)を裂いて起ちしは、怪しむに足る者なし。彼の欲を充てて、以て我の私を済(な)す。彼、我が私を知つて、その功を以て我に邀(もと)む。我れ何を以てこれを制せんや。蓋し足利氏は、土地・人民を以て天下の豪俊に餌(じ)し、而してこれを掣する能はず。その餌を并せてこれを失ふ。亦た哀むべし。……外史氏曰く、噫、是れ足利氏を助けて虐をなす者なり。夫れ天下、名あり、実あり。昔、我が王家、海内を統馭(とうぎよ)し、租に食(は)み税に衣(き)、而して爵秩(しやくちつ)を以て功労に酬ゆ。この時に当つて、名実の権、並に朝廷に在り。その後に及んで、その名を盗んで敗るゝ者あり。平将門是なり。その実を窃んで成る者あり。源頼朝是なり。その名実を并有せんと欲して、これを両失する者あり。則ち足利氏是なり。……義満に至つては、驕侈(きようし)跋扈、乗輿(天子)に僣擬し、信を外国に通じ、日本国王と称し、旧臣・門族を分ち、以て摂籙(せつろく)・清華に倣ふ。豈に名実を并有せんと欲するに非ずや。朝廷、その贈号を擬するに、太上天皇を以てす。無稽の甚しき、笑を千古に貽(のこ)すと雖も、而も義満の素心の蓄ふる所、亦た以て見るべし。其の早世して志を終へざる、我が邦の幸と謂はざるべけんや。……而して其の旧臣(三管領・四職・七頭を定め、朝廷における五摂家・七清華に倣ったこと)・門族を分つや、所謂る三管管領は皆大封に拠る者なり。既にこれに与ふるに、土地・人民の富を以てし、またこれに仮すに、官号の崇きを以てし、これに授くるに、権柄の要を以てす。是れ奚ぞ虎に伝(つ)くるに翼を以てするに異ならんや。応仁の乱、是れその由つて起る所なり。而して終に上将(足利氏)も亦た虚器を擁すること王室に同じきを致す。その極や、その位号を并せてこれを喪へり。豈に計の失へる者に非ずや。

細野要斎『感興漫筆』を読む①─崎門学派の息遣い

筆者は、尾張藩の尊皇思想は、崎門学派、君山学派(松平君山を中心とする学派)、本居国学派が微妙な連携を保ちながら強化されていったという仮説を持っている。このうち、幕末勤皇運動を牽引した崎門学派としては若井重斎や中村修らが知られているが、彼らの師こそ、「尾張崎門学の最後の明星」と呼ばれた細野要斎である。

筆者は、尾張藩の尊皇思想は、崎門学派、君山学派(松平君山を中心とする学派)、本居国学派が微妙な連携を保ちながら強化されていったという仮説を持っている。このうち、幕末勤皇運動を牽引した崎門学派としては若井重斎や中村修らが知られているが、彼らの師こそ、「尾張崎門学の最後の明星」と呼ばれた細野要斎である。

要斎は、蟹養斎門下の中村直斎らから崎門学を、さらに中村習斎門下の深田香実から垂加神道を学んだ。要斎が遺した膨大な随筆『葎(むぐら)の滴』からは、尾張崎門学派の高い志と、日常の息遣いを感得することができる。

この貴重な記録『葎の滴』の中心部分を構成するのが、『感興漫筆』であり、その原本は伊勢神宮文庫に収蔵されている。『感興漫筆』は要斎二十六歳の天保七(一八三六)年から始まり、死去した明治十一(一八七八)年九月まで、四十二年に及ぶ記録だ。

例えば、弘化四(一八四五)年五月の記録には、要斎が深田香実から垂加神道の奥義を伝授された感動が記されている(『名古屋叢書』第十九巻、五十八、五十九頁)。

「香実先生、予が篤志に感じ、神道の奥義を悉く伝授し玉ふ時に、誓紙を出すべしとの玉ふ。その文体を問ふに、先生曰、爾が意に任せて書し来れと、仍つて書して先生に献す。文如左。

神文

一 今度神道之奥義、悉預御伝授、誠以、忝仕合奉存候。深重之恩義、弥以、終身相忘申間敷候事。

一 御伝授之大事、弥慎而怠間敷候事。

一 他人は勿論、親子兄如何様に懇望仕候共、非其人ば、猥に伝授等仕間敷候。修行成熟之人於有之は、申達之上、可請御指図之事。

右之条々、堅可相守候。若し於相背は、可蒙日本国中大小神祇之御罰候。仍而、神文如件。」

醍醐天皇の土地政策の本質─井尻千男『歴史にとって美とはなにか 宿命に殉じた者たち』より

井尻千男氏は、『歴史にとって美とはなにか 宿命に殉じた者たち』において、醍醐天皇の土地政策について以下のように書いている。

井尻千男氏は、『歴史にとって美とはなにか 宿命に殉じた者たち』において、醍醐天皇の土地政策について以下のように書いている。

〈醍醐帝の勅によって誕生した『古今和歌集』について語る前に、醍醐帝の土地政策について語らねばならない。なぜならば、日本史における土地政策の原型とも言うべきものが、この帝によってつくられたと思えるからである。それは延喜二年(九〇二)に出された「荘園整理令・勅旨開田および荒田・山野占有禁止令」と言われるものである。

土地所有に関する再検討は、わが国史において何度か行われているが、それはみな天皇の名によってこそ可能だったことであり、それこそが「天皇親政」の一大事業だったと言える。

醍醐帝は、その一大事業を即位して六年目に実行された。勅撰和歌集編纂とともに特筆大書されるべきことである。天皇陛下の「御製」というものが特別の意味を持つことと並んで、土地なかんずく農地に関する詔勅は、「大御宝」たる国民との太い絆だったと言える。つまり「大御心」と「大御宝」の信頼関係の再構築にほかならず、その意味において土地政策は「天皇親政」という政治形態の核心に位置づけなければならない。そしてこの「大御心」と「大御宝」の信頼関係は、わが国史において一貫して流れているものである。例えば時代がくだって明治維新の時の「版籍奉還」(明治二年)も錦の御旗あってのことであり、大東亜戦争後の被占領期における「農地解放」も、天皇陛下のご存続あってのことである。ついでに言えば国史に何度となく記されている「徳政令」も天皇の名のもとに行われてこそ意義があるのであって、その典型的事例が、後醍醐天皇が発した「徳政令」(建武元年、一三三四年)である。そして、この徳政令という形での世直しも、わが国独特のものである。

醍醐帝のこの世直しのための土地政策は、まさに「親政」の大号令と言ってよいだろう。先帝宇多は譲位直後に剃髪して上皇(法皇)になられておられるから、その土地政策にどこまで関与しているかは不明であるが、自ら抱いた「親政の夢」がここで大きく花ひらいたと、よろこばれたことは疑いようがない。そして後代の我々としては、宇多・醍醐両帝の理想主義の連続性におどろかされるのである。

その土地政策すなわち「延喜の荘園整理令」の骨子は次のようなものである。

①当代以降の勅旨田設置の全面禁止。すなわち皇室の私有地を増やしてはならない。

②諸国百姓の田地、舎宅の寄進および売与を禁止。つまり百姓からの寄進も受けてはいけない。

③院宮王臣家が閑地・山野などを占有することを禁止。閑地とは耕さずに荒れはてた農地のことだが、それすらも占有してはならないというのである。

④院宮王臣家が、百姓の私宅を荘家と号して稲穀を蓄積してはならない。すなわち宮の倉庫に納めるべきものを隠してはならない、ということ。脱税防止策にほかならない。

以上四点が「延喜荘園整理令」の骨子であるが、これを単なる徴税のための改革と見てはいけない。その整理令につづけて、「班田を十二年に一度とする」という令を出していることからして、かつての「班田収授法」(白雉三年・六五二年)の理想に戻ろうとしていると解釈せねばならない。つまり、「大化改新」(六四五)に始まり、大宝律令(七〇一)によってほぼ完成したところの、わが国における理想の土地政策を復元しようとしたのだと見なければならない。

そのように解釈してみると、表面的には土地政策ではあるが、その精神に内在するものは「復古革命」だったのではないか。そう解釈することによって、見えてくるものがある〉(119、120頁)

国体の閑却から復活へ─国史の中軸『神皇正統記』

平泉澄先生は『国史学の骨髄』において、以下のように書いている。

平泉澄先生は『国史学の骨髄』において、以下のように書いている。

〈我国家創造の昔、天照大神が、将に降臨せられんとする皇孫、天津彦々火瓊々杵尊に勅して、

「葦原の千五百秋の瑞穂の国は是れ吾が子孫の王たるべき地なり。よろしくいまし皇孫 就いて治せ、行矣、宝祚の隆まさん事、まさに天壌と窮なかるべし。」

と宣言せられ、乃ち八坂瓊曲玉、八咫鏡、及び草薙劔を賜はつた事は、今日に於いてこそ、三尺の童子も猶よく之を知つてゐるけれども、そのこゝに至るまでには、閑却より復活への注意すべき変遷があつたのである。即ち奈良時代に在つて、日本書紀を編纂した当時には、この神勅の意義は、未だ十分に認識せられずして、書紀の本文には之を欠き、僅に参考として掲げられた一書の中に見えてゐるのみであつた。而して古事記や古語拾遺には、或は神勅を記して詳でなく、或は神器を挙げて悉してゐない。もしそれ扶桑略記愚管抄等に至つては、末世末法の思想に惑溺したるもの、天壌無窮の確信がないのは、むしろ当然であつた。しかるにこの神勅と神器とは、北畠親房によつて燦然として光彩を放ち来りた。彼はその著神皇正統記に於いて、この神勅を大書し、この神器を重視し、之を以て天皇の御位の印証とし、又之を以て百王説を打破つた。

(中略)

神皇正統記一度出でゝ、建国の精神は生き生きとこゝに復活し来つた。而してこゝに一度復活しては、大日本史再び之を伝承し、幕末に及んで、この精神全国民に普及するや、こゝに明治維新の大業は成つたのである。神皇正統記は一巻の書籍よく国家を支へたるもの、前に遠く建国創業をのぞみ、後に遥に明治維新を呼ぶ所の、国史の中軸である〉

天誅組義挙と梅田雲浜─森田節斎・下辻又七・野崎主計・深瀬繁理・乾十郎

天誅組義挙は、『靖献遺言』で固めた男・梅田雲浜抜きには語れない。内田周平先生の『梅田雲浜先生』には、以下のように書かれている。

〈雲浜先生は、安政四年の十二月には、大和の五條に参られました。……五條に、代々紙又と称する木綿問屋で、下辻又七という商人がありました。商人ではありましたが、五條における崎門派の学者に就いて教を受け、勤王心に厚い人でありましたから、雲浜先生とは特別懇意の間柄でありました。先生が十津川郷士を引立てゝ、その振興を図られるに就いては、この紙又が京都と十津川との梯子ともなり、連鎖ともなつて、両者の気脈を通じ連絡を保ち、又之に要する費用なども融通し援助して、大いに骨折つたのであります。……安政五年になつてからは、時勢が益々切迫し、弥々十津川郷士の進出を必要とするに至りましたので、春夏の交に、先生自ら十津川に赴かれて、門人野崎主計(かずえ)の家に数日間逗留して、大いに郷士を鼓舞激励せられました〉

一方、主計自身にも、志士たちを惹きつける魅力があった。舟久保藍氏は、『実録 天誅組の変』(淡交社)において、次のように書いている。

一方、主計自身にも、志士たちを惹きつける魅力があった。舟久保藍氏は、『実録 天誅組の変』(淡交社)において、次のように書いている。

〈野崎主計は川津村の庄屋である。若い頃、病で十三年もの間立つことが出来ず、その間読書三昧の日々を送った。ついに十津川一の物識りとなり「川津のしりくさり」と呼ばれた。……梅田雲浜や各藩の志士たちが頻繁に訪ねてくるほど、博識さと誠実な人柄は世間に知られていた〉

一方、保田與重郎は「雲浜は五條と関係深く、その来訪も数度に及んだ。早くから五條、十津川郷士等と気脈を通じ、回天の策を計つてゐた」と指摘し、深瀬繁理、乾十郎に関して、それぞれ次のように書いている。

「深瀬繁理…安政元年正月、野崎主計等と共に、京都に梅田雲浜を訪ひ、爾来屡々往来す」

「乾十郎、…儒学を森田節斎に学び…後大津に行き、梅田雲浜の門に入る。…十郎が節斎の門より雲浜の方へ移つたのは、雲浜が節斎と親交があつたからであるが、十郎の志節は、雲浜の激しい学風をよろこんだやうである」(『南山踏雲録』)

一帯一路構想─「特定国の覇権」か「参加国の共栄」か

アジアとヨーロッパを連結する「一帯一路」構想は、現在中国によって主導されているが、このうち特に「一帯(One Belt)」は、かつて日本が主導していた構想である。アジア主義者大谷光瑞の「欧亜連絡鉄道計画」(昭和14年)や帝国鉄道協会の「中央亜細亜横断鉄道」(昭和17年)などの構想があった。「中央亜細亜横断鉄道調査部設置の趣意」には、以下のように書かれていた。

アジアとヨーロッパを連結する「一帯一路」構想は、現在中国によって主導されているが、このうち特に「一帯(One Belt)」は、かつて日本が主導していた構想である。アジア主義者大谷光瑞の「欧亜連絡鉄道計画」(昭和14年)や帝国鉄道協会の「中央亜細亜横断鉄道」(昭和17年)などの構想があった。「中央亜細亜横断鉄道調査部設置の趣意」には、以下のように書かれていた。

「……中央亜細亜横断鉄道とは大体支那綏遠省包頭、或は陜西省西安を起点とし、甘粛省甘州、新疆省ハミ、トロハン、カシガル等を経てアフガニスタンの首都カブール、イランの首都テヘランを過ぎイラクのバグダツドに接続せしめむとする延々七千余粁(キロメートル)に及ぶ鉄道なり。

……凡ゆる観点より重要意義を有し、特に変転極りなき国際情勢を想ふ時、東亜共栄圏確立上の交通動脈の一都としても其の重要性大なるものありと謂はざる可からず」

「特定国の覇権」のためではなく、「参加国の共栄」のためにどうすればいいのか。今、古くて新しい問題が浮上している。

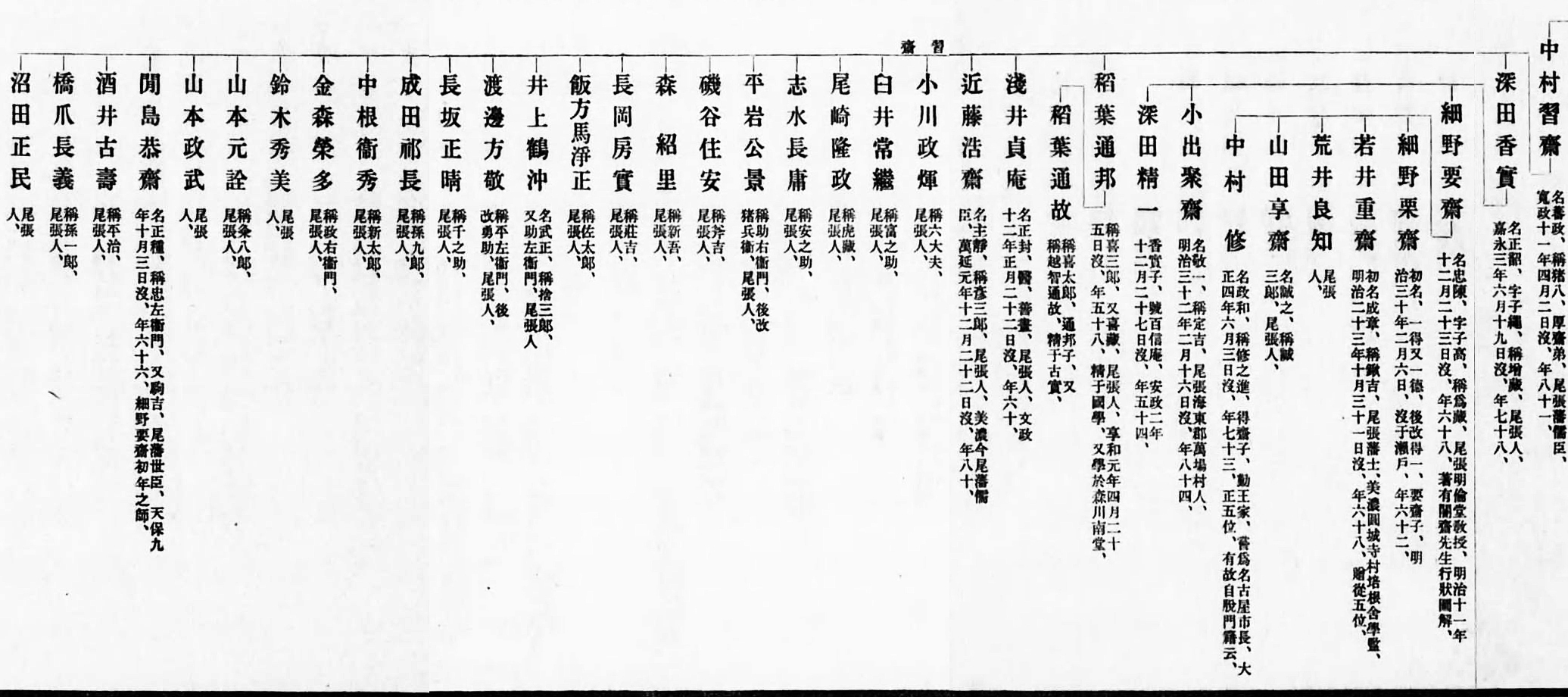

一宮の私塾「有隣舎」と文人交流

尾張藩の尊皇思想の展開においては、一宮を舞台とした文人たちの交流にも注目する必要がある。一宮村の近郷丹羽村にあった私塾「有隣舎」を中心に、学問に志を持つ人々が互いに交流を深めていた。

尾張藩の尊皇思想の展開においては、一宮を舞台とした文人たちの交流にも注目する必要がある。一宮村の近郷丹羽村にあった私塾「有隣舎」を中心に、学問に志を持つ人々が互いに交流を深めていた。

一宮市博物館が平成2年末から翌3年始めにかけて開催した企画展「維新前夜の〝地方文人」は、それらの交流に光を当てている。

昌平黌に学んだ儒者・鷲津幽林が宝暦年間(1751~1764年)に開設したのが、「有隣舎」の前身「万松亭」である。

有隣舎では、大沼枕山をはじめ、佐藤牧山、森春濤、鷲津毅堂、服部赤城、服部牧山、竺世道、桂岸、森有斎、森林平など、近郷の僧侶、医者、庄屋の若者たちが学んでいる。最盛期には、尾張・美濃だけではなく、遠く出雲・讃岐・遠江からも入門者があった。

特に、有隣舎の中心人物である漢詩人の森春濤は、梁川星巌、頼三樹三郎、家里松嶹らの尊攘の志士、崎門学派の細野要斎、天誅組の松本奎堂・藤本鉄石、頼山陽門下の村瀬太乙・江馬細香らと交流していた。

尾張藩崎門学派・若井重斎と第一次長州征伐

文久三(一八六三)年の八月十八日の政変によって、長州藩は京を追われた。この時、勤皇の志士・真木和泉は、三条実美ら七卿と共に長州へ逃れた。真木は、翌元治元(一八六四)年七月、久坂玄瑞、来島又兵衛らとともに浪士隊清側義軍の総管として長州軍に参加した。七月十九日、真木らは堺町御門を目指して進軍した。しかし、福井藩兵などに阻まれて敗北(禁門の変)、久坂と来島は自決した。真木は、天王山へ退却したものの、長州へ敗走することを拒否し、七月二十一日、同志十六名とともに自刃、天王山の露と消えた。

禁門の変を契機に、朝廷・幕府は長州藩追討の動きを強めた。七月二十二日には、朝廷において長州藩処分についての朝議が行われ、二十三日には長州藩追討の朝命が発せられた。これを受けて、幕府は中国・四国・九州に所領を有する二十一藩に出陣を命じた。

このとき征討軍の総督に任命されたのが、慶勝であった。慶勝は、武力討伐を回避し、西郷南洲らに長州藩への恭順工作を委れて、禁門の変の首謀者とされた三家老の首級を差し出させ、解兵を進めた。ところが、慶勝の処置は、朝廷・幕府双方から、弱腰で不十分なものとして非難された。

上野恵氏は「第一次長州征討における総督徳川慶勝の構想とその対応」(『昭和女子大学文化史研究』平成十九年十二月)において、かつては、第一次征長における慶勝の対応は「やる気がなく、西郷らに踊らされたに過ぎないという評価が一般的であったが、再評価が進みつつある」と指摘した。

慶勝が征長総督就任を正式に受諾したのは、十月四日とされている。慶勝は、京都から大坂へと陣を進め、十月二十二日、長州征討に参加する諸藩の重臣を招集して「大坂軍議」と呼ばれる会合を設け、征長方針について伝達した。上野氏は〈大坂軍議に際して行われた慶勝と西郷との会談によって、西郷から毛利父子の恭順謝罪を中心とした「寛厚之御処置」をとる必要性が説かれ、慶勝がそれを受け入れた〉との従来の研究に異議を唱えている。 続きを読む 尾張藩崎門学派・若井重斎と第一次長州征伐

尾張藩崎門学派・若井重斎の出処進退

尾張藩崎門学派の若井重斎(成章)は、明治維新に至る尾張藩の動きの中で、極めて重要な役割を果たした。重斎は、文政五(一八二二)年四月十五日の生まれで、崎門学派の蟹養斎系統の細野要斎に師事した。

重斎は、一貫して尊皇攘夷の志を抱き、安政五(一八五八)年四月に、『攘夷戯議』を著し、小納戸頭衆・長谷川惣蔵に示した。攘夷策を決行するためには、まず民をいたわり、国を平安にすべきだというのが、彼の主張だ。同年七月、藩主・慶勝が幕府の怒りに触れて幽閉を命ぜられた。それに伴い、茂徳が藩主に就いた。この時の重斎の出処進退について、『名古屋市史 人物編 第一』は、「成章等、新主に仕ふるを欲せず、猶旧主に属せんことを請ふ。為めに当路の忌む所と為りて職を罷めらる」と書いている。忠節を重んじる崎門の出処進退が、ここにははっきり示されている。

重斎は、一貫して尊皇攘夷の志を抱き、安政五(一八五八)年四月に、『攘夷戯議』を著し、小納戸頭衆・長谷川惣蔵に示した。攘夷策を決行するためには、まず民をいたわり、国を平安にすべきだというのが、彼の主張だ。同年七月、藩主・慶勝が幕府の怒りに触れて幽閉を命ぜられた。それに伴い、茂徳が藩主に就いた。この時の重斎の出処進退について、『名古屋市史 人物編 第一』は、「成章等、新主に仕ふるを欲せず、猶旧主に属せんことを請ふ。為めに当路の忌む所と為りて職を罷めらる」と書いている。忠節を重んじる崎門の出処進退が、ここにははっきり示されている。

重斎は、村岡局(津崎矩子)の忠節を聴き、一詩を賦して、自ら戒めたという。文久元(一八六一)年には、細野要斎に代って、美濃円城寺村の野々垣氏の私塾「培根舎」で教えるようになった。文久二(一八六二)年十二月、慶勝の復権に伴い、重斎も復職している。その後の重斎の活躍を、『名古屋市史 人物編 第一』は以下のように描いている。

〈成章時事に感奮し、書を藩老田宮如雲に与へて、当世の急務を論ず。文久三(一八六三)年正月、慶勝の入京に先ちて上洛し、国事に奔走す。六月、小納戸組頭と為つて食禄を加へられ、爾来公卿諸藩の間に周旋往来し、漸く登庸せられて機務に参与するを得たり。/元治元(一八六四)年四月、京師に在りて奥儒者に挙げられ、文教の振興を謀るべきの命を受く。五月、大坂城に到りて将軍家茂に謁見し、将軍より親しく「昨年以来国事の儀、厚心配いたし周旋尽力の段満足いたす、猶此上勉精いたす様」との命あり。是月帰国す。六月、使節として江戸に往復し、国秩を進め禄を増す〉