1995年1月17日、日本マレーシア協会主催で「EAECを考えるシンポジウム」が憲政記念館講堂で開催された。ここで、マハティール首相のブレーンのノルディン・ソピー博士が「EAEC:事実と虚構」と題して基調講演を務めた。以下は、その講演録の一部である。EAECとはマハティール首相が1990年に提唱した東アジア経済協議体構想(当初は東アジア経済グループ構想)である。

1995年1月17日、日本マレーシア協会主催で「EAECを考えるシンポジウム」が憲政記念館講堂で開催された。ここで、マハティール首相のブレーンのノルディン・ソピー博士が「EAEC:事実と虚構」と題して基調講演を務めた。以下は、その講演録の一部である。EAECとはマハティール首相が1990年に提唱した東アジア経済協議体構想(当初は東アジア経済グループ構想)である。

〈我々は日本に対してEAECに加盟するよう要請しているだけである。(中略)我々東アジア諸国が繁栄したいと望むことが、そんなに間違っているのだろうか。日本に対してその為のリーダーとなることを期待するのが、そんなに間違ったことなのであろうか。

日本はアジアの国である、そして東アジアの国である。この地理的事実を避けて通ることは出来ない。つまり日本はこのアジアに属する国なのである。我々は日本に対して助けて欲しい、援助して欲しいと頼んでいるわけではない。この地域におけるリーダーになって欲しいと要求しているだけなのである。そして我々と共にこの機構に入って中心的な役割を果たして欲しいと要求しているのである。日本にはそれに相応しい地位と能力が備わっており、我々の平等な仲間であるが、率先して役割を果たすそんなパートナーとなって欲しいと要請しているのである。(中略)私は政府の人間でもなく、一人の学者に過ぎない。しかし、今お話ししたことは、私個人の意見ではなく、東アジア諸国の多くの人が共有する考えである。

日本はアメリカを取るかアジアを取るかといった選択に直面しているわけではない。当然ながら日本はその両方を取らねばならない。

しかしながら、もし日本がアジアに対し背を向けてしまうのなら、それはアジアにとって大きな損失となるであろう。そしてそれは日本にとっても大きな損失となるであろう〉

「西洋近代への抵抗」カテゴリーアーカイブ

マハティール 92歳の闘い

ナジブ首相の汚職疑惑

「マレーシアの父」と呼ばれ、国民に慕われるマハティール氏は、権力にしがみつくことなく、2003年に惜しまれながら引退した。それから15年。92歳の高齢となったマハティール氏がいま野党連合・希望同盟の首相候補として出馬するのは、一体なぜなのか。

それは、ナジブ政権を打倒しなければならないからである。いまナジブ首相の汚職疑惑に対する国民の不満が高まっている。そして、ナジブ政権はマハティール氏が築き上げた自主独立の外交から遠ざかろうとしている。さらに、マハティール氏が日本企業の協力を得て発展させてきた、国産自動車会社プロトンの株式を中国の自動車大手、吉利汽車の親会社である浙江吉利控股集団に売却してしまった。

しかも、政権批判する人々に対して、ナジブ首相は極めて強権的な姿勢を強めている。2018年4月3日にはフェイク・ニュース対策法が成立した。悪意を持って間違ったニュースを流したら、最高50万リンギ(約1390万円)の罰金か6年以下の禁錮刑、または両方を科すという法律だ。国際人権団体「ヒューマン・ライツ・ウオッチ」は「政府が好まないニュースの拡散を止めるための露骨なたくらみであり、表現の自由を正面から攻撃するものだ」と批判している。

姑息なことに、ナジブ首相は解散を表明する直前に、与党に有利とされる選挙区の区割り変更を行った。

しかもナジブ首相は4月5日には、マハティール氏が率いる「マレーシア統一プリブミ党」(Parti Pribumi Bersatu Malaysia)に対して、30日間の活動停止を命じたのだ。

しかもナジブ首相は4月5日には、マハティール氏が率いる「マレーシア統一プリブミ党」(Parti Pribumi Bersatu Malaysia)に対して、30日間の活動停止を命じたのだ。

ナジブ首相の汚職疑惑とは何か。2009年にナジブ首相の肝いりで設立された政府系ファンド「1MDB」から、不正資金が同首相の個人口座に振り込まれたとの疑惑である。

『ウォールストリート・ジャーナル』(2016年3月1日付、以下WSJ)の報道によると、ナジブ首相の口座に、2011年から13年の間に10億ドル(約1136億円)を超える入金があった。資金は数カ国の複雑な取引網を通じてナジブ首相の口座に送金された。送金にはアラブ首長国連邦アブダビ首長国の元当局者が関わっていた。

「1MDB」のアドバイザーを務め、莫大な利益をあげてきたのが、米金融大手ゴールドマン・サックスである。マネーロンダリング(資金洗浄)が行われた疑いがあり、米当局だけではなく、世界的な捜査が展開されています。アメリカ、マレーシア、シンガポール、スイスなどが協力して調査をしている。 続きを読む マハティール 92歳の闘い

久留米藩難事件と玄洋社

●平岡浩太郎と本城安太郎への古松簡二による感化

玄洋社に連なる維新・興亜派と久留米藩難事件関係者の関係としては、武田範之の父沢之高、権藤成卿の父直に連なる松村雄之進、本荘一行らの名前を挙げられるが、玄洋社の平岡浩太郎、本城安太郎と古松簡二の関係にも注目すべきである。

玄洋社に連なる維新・興亜派と久留米藩難事件関係者の関係としては、武田範之の父沢之高、権藤成卿の父直に連なる松村雄之進、本荘一行らの名前を挙げられるが、玄洋社の平岡浩太郎、本城安太郎と古松簡二の関係にも注目すべきである。

『東亜先覚志士記伝』は平岡について、「西郷隆盛等の征韓論に共鳴し、十年西南の役起るや、之に呼応して起てる越智彦四郎等の挙兵に加はり、事敗るゝに及び逃れて豊後に入り、薩軍に投じて奇兵隊本営附となり、豊日の野に転戦した。可愛嶽突出の後、遂に官軍に捕はれ、懲役一年に処せられしも、十一年一月特典によつて放免せられた。その在獄中、同囚たる古松簡二、大橋一蔵、三浦清風、月田道春等に接して読書修養の忽せにすべからざるを悟り、歴史、論孟、孫呉等を研鑽する所あつた」と書いている。

一方、同書は本城安太郎について「明治九年十七歳の弱冠にて越智彦四郎の旨を承け、東京に上つて機密の任務に奔走したが、是れは越智等の一党が鹿児島私学校党に策応して事を挙げんとする準備行動であつたので、後ち計画が暴露するに及び捕へられて獄に下つた。この獄中生活は従来学問を軽んじて顧みなかつた彼に一転機を与へることゝなり、獄裡で同獄の古松簡二等の手引きにより真に血となり肉となる学問をしたのである」と書いている。

黒龍会の「縁の下の力持ち」─久留米藩勤皇派第二世代と興亜

【書評】山本直人先生『敗戦復興の千年史』

以下、『月刊日本』平成29年4月号に掲載した、山本直人先生の『敗戦復興の千年史』(展転社)の書評を紹介する。

以下、『月刊日本』平成29年4月号に掲載した、山本直人先生の『敗戦復興の千年史』(展転社)の書評を紹介する。

戦後体制からの脱却を果たせないまま流れた72年間という歳月は、評者には長過ぎる時間に感じられてきた。その感覚をいくらか緩和してくれたのが、著者が平成27年9月に日本国体学会主催の講演会で行った講演だった。

この講演をきっかけに成ったのが本書だが、とりわけ評者が強い印象を受けたのが、講演で紹介された昭和天皇のご発言である。敗戦直後、米内光政海軍大将が昭和天皇に拝謁し、「敗戦の結果、日本の復興というものは、恐らく五十年はかかりましょう。何とも申し訳ないことでありますが、何卒、御諒承をお願い致します」と申し上げた際のお言葉である。この時、昭和天皇は米内に対して、「五十年で日本再建ということは私は困難であると思う。恐らく三百年はかかるであろう」と仰せられたのである(本書201頁)。

著者は、〈白村江から三百年といへば、元号でいふと応和年間にあたる。応和年間といへば村上天皇の御治世。すなはち、後年朝廷にとつての理想政治とされた「延喜天暦の治」のただ中にある〉と指摘し、白村江敗戦後の国家再建におよそ300年を要したことに注目する。

わが国の歴史において、本来の姿である天皇親政の時代が一貫して続いてきたわけではない。鎌倉幕府以来、明治維新に至るまで、700年に及ぶ幕府政治の時代が続いたことを考えるにつけ、歴史を長いスパンでとらえる視点が必要だと痛感する。

本書は、白村江敗戦後の天智天皇と、大東亜戦争敗戦後の昭和天皇とを重ね合わせ、その戦後復興の意味を問いかける。

昭和天皇は、昭和21年8月14日に、首相、閣僚たちを召されたお茶会で「終戦記念日にあたって、私はかつて(大正九年の春)大宰府を訪れたときに聞かされた、あの有名な白村江戦の故事を思い出した。あのときは百済の再興を援助するべく、日本軍が出勤したが、唐と新羅との連合軍に完敗してしまった。そのあとで、当時の天智天皇がおとりになった国内整備の経綸を、文化国家建設の方策として偲びたい」とお話しされた(本書10頁)。

著者は白村江の戦いと大東亜戦争を対照し、それぞれの戦争に至る過程と敗戦後の歩みを比較する。飛鳥から白鳳期にかけての古代史と、明治から昭和までの近現代史を対照した年表(17頁)を見ると、文明開化(外来思想の受容)の発展とその衰退過程において、多くの符合があることに驚かされる。例えば、欽明13(552)年の仏教伝来と嘉永6(1853)年の黒船来航は、ともに「新文明との衝突」と位置づけている。戦後復興の共通点については、次のように述べる。

「白村江敗戦以来、大津宮で天智天皇が積極的に国内改革を進められたのと同様に、昭和天皇は日本が嘗てない世界規模の大戦の負け戦に直面し、しかも米軍による占領下といつた史上例のない事態にあつて、どうにかこの危機を乗り越えるべく、戦後改革を進めてこられた」(12頁)

白村江敗戦からの国家再建においては、律令制度の導入など「唐化」が進んだ。この「唐化」から脱却し、「延喜天暦の治」をもたらしたものは、天皇親政というわが国本来の姿への希求だったと評者は考えている。まず、醍醐天皇の父・宇多天皇(在位:887~897)が摂関政治を排除し、天皇親政に復すという明確な意志を示された。宇多天皇は、894年に遣唐使を廃止し、さらに『日本三代実録』など国史編纂に着手した。同時に、漢詩全盛時代においてもなお、国民には日本語護持の理想が維持され、やがて醍醐天皇時代の『古今和歌集』に結実した。

著者は、〈三百年の復興の道のりは、まだまだ緒に就いたばかりである。今から三十年後の「戦後百年」までに、新たなる「千年紀」への一歩が踏み出せるや否や。それは「今、ここ」を生きる、現在の我々自身の手に委ねられてゐる〉と結んでいる。

大東亜戦争敗北からの国家再建においても「米化」が進行した。それは非常時の手段であったが、いまやそれが目的化してしまっているようにも見える。

長い年月がかかろうとも、「米化」から脱却して、わが国本来の姿を取り戻すには、日本人がその理想を見失わず、日本語護持、国史護持を貫けるかどうかにかかっているのではなかろうか。

【書評】『オバマを狙う「白いアメリカ」』(ステファン丹沢著、祥伝社)

本書が刊行されたのは、今から7年以上前のことだ。しかも、主役は「オバマを狙う人々」であり、大統領に就いたトランプ氏の名前は本書のどこにも出て来ない。しかし、本書が描く「オバマを狙う人々」こそが、トランプ大統領誕生の原動力となったように見える。

本書が刊行されたのは、今から7年以上前のことだ。しかも、主役は「オバマを狙う人々」であり、大統領に就いたトランプ氏の名前は本書のどこにも出て来ない。しかし、本書が描く「オバマを狙う人々」こそが、トランプ大統領誕生の原動力となったように見える。

2008年11月に黒人であるオバマ氏が大統領に当選した瞬間から、ある巨大な力が蓄積されつつあった。

〈「オバマ暗殺」がインターネット検索の人気ワードになり……白人優越主義という活火山のマグマが火口ぎりぎりまで充満し、不気味な暗雲が空を覆い始めたのだ」(7~8頁)

すでに投票日直前、オバマ氏は白人至上主義(優越主義)者に命を狙われていた。2008年10月22日、テネシー州で2人の白人至上主義者が逮捕された。ダニエル・コワートとポール・シュレッセルマンである。2人は黒人88人を殺害し、14人の首を切断、最終的にオバマ氏を暗殺する計画を立てていたという。コワートは、白人至上主義を唱える過激なスキンヘッド・グループ「シュプリーム・ホワイト・アライアンス」のメンバーで、シュレッセルマンはドイツ系で、ナチスに傾倒していた。

実は、白人至上主義者とは一線を画すものの、彼らに通ずるメンタリティーを持っている膨大な数のアメリカ人が存在する。「レッドネック」(赤首男)と呼ばれる男たちだ。

「アメリカの南部や地方に居を構えるレッドネックの典型的イメージは、分厚いチェックのシャツに汚いジーンズをはき、口にはタバコ、手にはバーボン。首は日焼けで真っ赤…」(46頁)、「キリスト教右派の教えの下、反リベラル、反少数民族、反環境保護、反中絶などの保守的価値観を抱いている」(52頁) 続きを読む 【書評】『オバマを狙う「白いアメリカ」』(ステファン丹沢著、祥伝社)

アメリカ黒人問題研究の先駆者・満川亀太郎

戦前の民族派は、抑圧されたあらゆる民族の解放を願っていた。その先頭に立とうとしたのが、北一輝、大川周明らと猶存社で活躍した満川亀太郎である。彼は、中学時代から黒人差別の問題を意識していたが、大正9年夏、ジャマイカ出身の黒人民族主義の指導者マーカス・ガーベーの運動の盛り上がりを目の当たりにして、黒人問題についての日本人の認識を高めようと考えた。

戦前の民族派は、抑圧されたあらゆる民族の解放を願っていた。その先頭に立とうとしたのが、北一輝、大川周明らと猶存社で活躍した満川亀太郎である。彼は、中学時代から黒人差別の問題を意識していたが、大正9年夏、ジャマイカ出身の黒人民族主義の指導者マーカス・ガーベーの運動の盛り上がりを目の当たりにして、黒人問題についての日本人の認識を高めようと考えた。

黒人問題の全体像についての研究を推進、大正14年に『黒人問題』を刊行する。同書では、黒人に関する人類学的研究、黒人の人口分布に触れた上で、アメリカの黒人奴隷の歴史、黒人解放運動等について述べるとともに、「黒人共和国建設運動」に一章を割いて、ガーベーについて詳しく記述している。

同書の巻頭に、満川がわざわざ掲載したのが、リンカーンと牧野伸顕が並ぶ写真だった。これは、アメリカの黒人家庭の部屋に飾られていたものである。満川はその光景を目の当たりにし、牧野が大正八年二月に日本全権として、国際連盟規約に人種的差別撤廃を入れるよう提案したことが、どれほど差別された有色人種の心に訴えるものがあったかを思い起こそうとしたのである。

ちなみに、わが国の民族派にはアメリカの黒人運動の指導者となった人物もいる。黒龍会の中根中である。アメリカに渡った中根は、昭和8年、デトロイトの黒人街で活動を開始、「日本人は黒人と同じく有色人種であり、白人社会で抑圧されてきた同胞である。そして、日本は白人と戦っている」として黒人を扇動して、白人社会の打倒を訴えた。一時は10万人を動員して黒人暴動を多発させたという。

望月重信中尉『国柱』構成

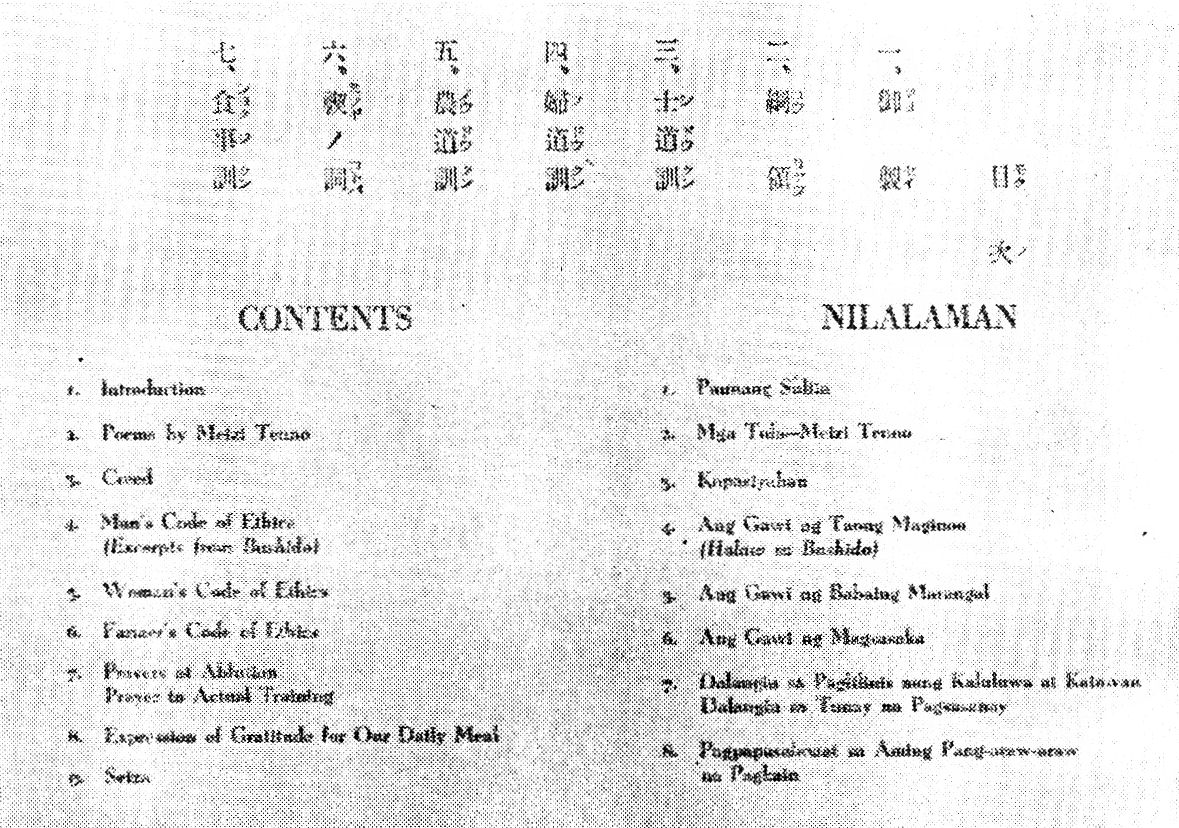

望月重信中尉『国柱』序─フィリピンの東洋回帰のために

「タガイタイ教育隊」を設立した望月重信中尉は、フィリピンを東洋に回帰させるために、東洋的訓練を実践躬行した。そのためのテキスト『国柱』の序で、次のように書いている。

「タガイタイ教育隊」を設立した望月重信中尉は、フィリピンを東洋に回帰させるために、東洋的訓練を実践躬行した。そのためのテキスト『国柱』の序で、次のように書いている。

〈東洋精神に復帰する為には東洋的生活訓練が必要である

この書は新比島建設の指導者となるべく選抜されたる六十三名の青年学徒が「タガイタイ」の高原に於て燃えるやうな愛国の情熱を以て新比島建設の柱となるべく練成精進した生活の指標である 朝には太陽に先んじて闇を蹴破り斎戒沐浴して神意を仰ぎ 日出でては勉学精励して新時代の学を究め 日傾けば労働三昧仰ぎて天の高きを知り 伏して地の大を知る 日没すれば深夜法燈のもとに沈思黙坐し 久遠の時の流を凝視し 揺がざるこの国の礎を打ち建てんとして精魂を傾けたのである 斯して掘り抜きたる民族精神の泉は比島の地下数百尺より噴出し この国の万のものみな今や新生命に息吹を吹き返しつゝあるのである

東洋精神への復帰は比島の大地を深く掘り下げる事によつてのみ可能である

東洋精神への復帰 これ新比島建設の大前提である この心こゝに確立せらるゝならば新生比島の興隆は火の乾きたるにつき水の低きにつくが如く極めて容易である

その将来は希望と幸福と栄光に満ち満たされてゐる

希くば新生比島の百年学徒よ新時代の流に竿さす為には新しき時代精神と新しき科学とが必要である

『新しき酒は新しい革袋に盛らるゝべし』とは今日のことである〉

国柱会を旗揚げしたピオ・デュラン博士─望月重信中尉の精神の継承

ピオ・デュラン博士の思想に強い影響を与えたのが、「星条旗の下の祖国を拒否した男─アルテミオ・リカルテ」で紹介した望月重信中尉である。望月はフィリピンを独立させるために、指導者の養成が必要だと確信した。そこで、昭和一七(一九四二)年末、マニラ南方のタール湖周辺の保養地タガイタイ高原に「タガイタイ教育隊」を設立したのである。そして、約四百年にわたる欧米の個人主義、物質主義、享楽主義から脱皮し、東洋本来のフィリピンに復帰させるために、東洋的訓練と実践躬行した。そのテキストこそ『国柱』であった。

ピオ・デュラン博士の思想に強い影響を与えたのが、「星条旗の下の祖国を拒否した男─アルテミオ・リカルテ」で紹介した望月重信中尉である。望月はフィリピンを独立させるために、指導者の養成が必要だと確信した。そこで、昭和一七(一九四二)年末、マニラ南方のタール湖周辺の保養地タガイタイ高原に「タガイタイ教育隊」を設立したのである。そして、約四百年にわたる欧米の個人主義、物質主義、享楽主義から脱皮し、東洋本来のフィリピンに復帰させるために、東洋的訓練と実践躬行した。そのテキストこそ『国柱』であった。

望月信雄編『比島の國柱』(昭和五十五年)に寄せた序文で信濃教育会長の太田美明氏は次のように書いている。

〈一九四四年十一月、比島第一の劇場マニラのメトロポリタンにおいて、比島青年一千有余名が敢然蹶起、その名も国柱会という結社を組織し、比島独立運動の強力な幕が切って落された。この中心人物は東洋主義者のピオ・デュラン博士で、この計画も実行もことごととく比島人のみによって行われたという。しかし、この蔭に─この蹶起行動には全くかかわりのないことは事実であるが─バックボーン的に大きな思想的影響を与えていた一人の日本人がいた。すなわち比島独立の指導者と呼ばれる望月重信陸軍中尉その人である〉(同書15頁)