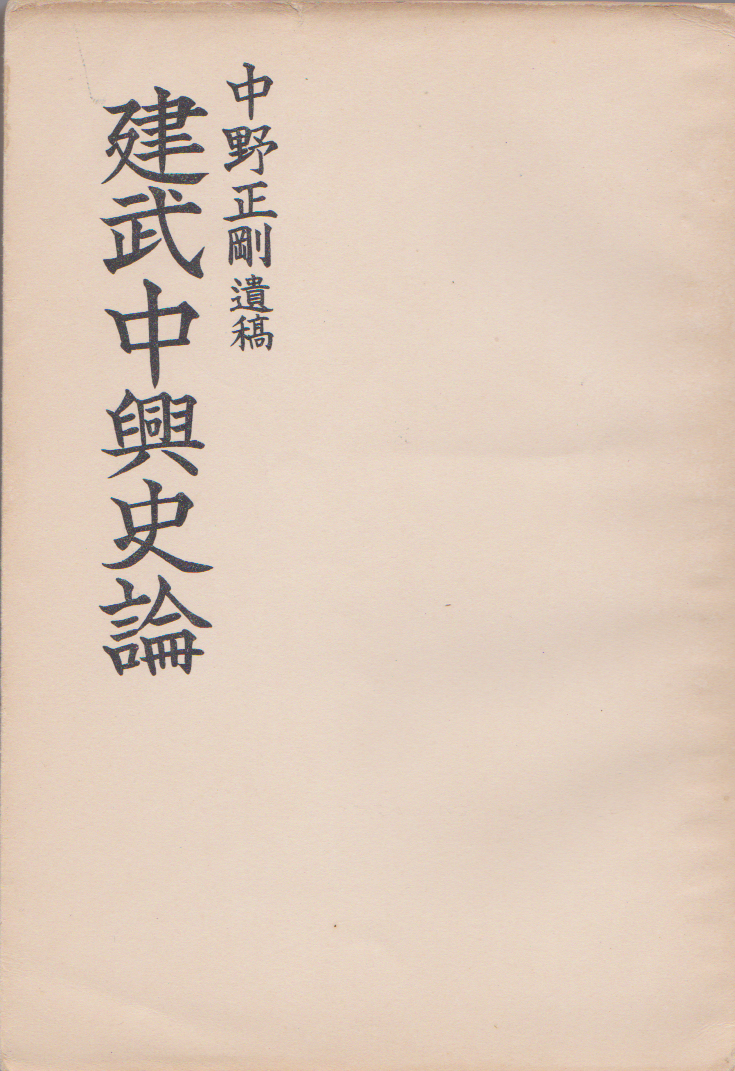

中野正剛は、頼山陽の思想を通じて天皇親政の理想を追い求めていた。『建武中興史論』の序文(昭和18年春)では、次のように書いている。

中野正剛は、頼山陽の思想を通じて天皇親政の理想を追い求めていた。『建武中興史論』の序文(昭和18年春)では、次のように書いている。

〈『日本外史」全篇を通読いたしますと、頼山陽の理想は、天皇親政のむかしに還ることを憧れているのであり、きびしく武門政治を非難しておりますが、それは武門であるがためにこれを憎むのではなく、特殊の権力階級が分を乱すことを憤つているのであります。

彼は、北条氏、足利氏を排撃するとともに、藤原氏 蘇我氏を排撃し、天皇親政のむかしに還ることを理想としているのです。しかし、山陽の理想とする天皇親政は、単に天皇が単独で随意に政治を行うというのではなく、天皇と国民との間を阻隔する世襲的権力階層の存在をゆるさないのであります。親政と申しましても、政治であるからには、万民を対象としなければなりません。一国を統治し、万民を支配するためには、どうしても社会を、民衆を、正確に認識しなければなりません。それも上から一方的に認識するのではなく、日本全民族の中心に立ち、人民の中で、人民と脈搏をともにし、人民の体温を感じながら、義は君臣にして、情は父子という政治を行うというのが、山陽の理想とする天皇親政の意味であります。

山陽の親政とは、天皇を人民からかけはなれた雲の上の存在として、あがめ奉つておくことではなく、天皇は民とともにあつて、その間に何ものの介在をもゆるさないことでなければなりません。古代の氏族政治、それから下つて相門政治、武門政治と歴史は変動し、世の中は変つたが、日本民族が膨張して社会が複雑になつて来れば、天皇親政も、一君万民の大義を秩序だてる政治の様式がなければならず、頼山陽の天皇親政論は、社会の変遷を通観して、徳川時代の末期に当つて、やがて生れ出ずべき明治の親政を示唆しているものといえます。中世の封建時代の勢力に対抗して、古代を理想とするロマン主義が、フランス革命の原動力となつたように、頼山陽の勤王思想は、革命勢力の心の糧として、明治の志士たちを力づけたのです。フランス革命にたいするヴオルテールの役割を、山陽が日本ではたしたといつてはいいすぎでしようか。

日本の武門政治は、建久三年(一一九二年)に源頼朝が、鎌介幕府を開いてから、慶應三年(一八六七年)に徳川慶喜が政大を奉還するまで、六百七十六年つづいておりますが、このながい覇道政治を中断しているのは、年月からいえば、わずかに三年六ヵ月の建武中興時代であります。この時代は、源氏、北条氏とつづいた武門政治が打倒され、一たびは天皇親政のもとに全国が統一されましたが、やがてすぐに足利の反逆となり、足利時代が生れ、さらに諸国の武士が争う戦国時代となり、織田、豊臣、徳川時代を経て、ついに明治維新となりましたが、この中途で現われた建武中興がどうして成立し、どうしてまた敗れたか──これについて、頼山陽の書いた筆の跡をたどつて読んでみると、あまりりくつをならべないで、すべてこの日本人の胸底に眠る国民的感情をゆり起し、自覚を呼び、そこに信念を生じ、期せずして、眼前の国難に殉ずべきわれわれの態度を決定させるものがあります。

(中略)

建武中興は輝かしい日本精神の発露であるとともに、悲壮な天皇政治失敗の歴史であります。しかし、明治維新は建武中興の試錬を経て、その成敗の跡を学んだからこそ成就したのであります。しかもなお、明治民権政治の歴史も、官閥、軍閥、財閥、藩閥など、閥族政治と民衆との闘いの歴史であり、今日また難局に直面しているのは、閥族政治を払拭しきれなかつた明治維新の不徹底によるのであります。われわれが歴史に学びたいのは、歴史を動かしている真の力が何であるかを身をもつて体得し、実践して行くこととであります〉