アジアとヨーロッパを連結する「一帯一路」構想は、現在中国によって主導されているが、このうち特に「一帯(One Belt)」は、かつて日本が主導していた構想である。アジア主義者大谷光瑞の「欧亜連絡鉄道計画」(昭和14年)や帝国鉄道協会の「中央亜細亜横断鉄道」(昭和17年)などの構想があった。「中央亜細亜横断鉄道調査部設置の趣意」には、以下のように書かれていた。

アジアとヨーロッパを連結する「一帯一路」構想は、現在中国によって主導されているが、このうち特に「一帯(One Belt)」は、かつて日本が主導していた構想である。アジア主義者大谷光瑞の「欧亜連絡鉄道計画」(昭和14年)や帝国鉄道協会の「中央亜細亜横断鉄道」(昭和17年)などの構想があった。「中央亜細亜横断鉄道調査部設置の趣意」には、以下のように書かれていた。

「……中央亜細亜横断鉄道とは大体支那綏遠省包頭、或は陜西省西安を起点とし、甘粛省甘州、新疆省ハミ、トロハン、カシガル等を経てアフガニスタンの首都カブール、イランの首都テヘランを過ぎイラクのバグダツドに接続せしめむとする延々七千余粁(キロメートル)に及ぶ鉄道なり。

……凡ゆる観点より重要意義を有し、特に変転極りなき国際情勢を想ふ時、東亜共栄圏確立上の交通動脈の一都としても其の重要性大なるものありと謂はざる可からず」

「特定国の覇権」のためではなく、「参加国の共栄」のためにどうすればいいのか。今、古くて新しい問題が浮上している。

「維新と興亜」カテゴリーアーカイブ

内藤正中『自由民権運動の研究―国会開設運動を中心として』①

『笠木良明遺芳録』目次

以下は、『笠木良明遺芳録』(笠木良明遺芳録刊行会、昭和35年)の目次である。

以下は、『笠木良明遺芳録』(笠木良明遺芳録刊行会、昭和35年)の目次である。

序 児玉誉士夫

遺稿篇(一)

忠誠なる日本青年の世界的陣容布地の急務

青年大陣容布地の具体案

満洲国県旗参事官の大使命

宗門の革新

電力官営を望む

警官を泣かせし泥棒

愛国の唯一路

理論偏重より覚めよ

小学生柔道大会

年中行事『慈善鍋』

不人情の跋扈

撫順県遊記

百喩経物語から

至人武断

夢中語

妖雲乎瑞雲乎

真人の歌

続きを読む 『笠木良明遺芳録』目次

玄洋社路線を主導した庄林一正

愛国交親社には、当初から玄洋社路線に接近する思想的萌芽があった。それを主導していたのが、庄林一正である。

長谷川昇氏は「変革期における庶民エネルギーの源泉─博徒─草莽隊─『愛国交親社』の系譜に探る─」(『思想』1979年9月号)において、『岐阜日日新聞』の記事に基づいて、愛国交親社の性格を次のように整理する。

〈一、この組織は、その「社則」に定められている如く「政談演舌会」や「其の筋への建言」を目的とする明らかな「政治結社」であった。

二、しかし、この組織は実際には「政談演舌会」などを通じて理論的に庶民を組織化してゆくのではなくて「社則」にも定められていない〝撃剣指導〟を通じて村毎に道場を設けることによって驚異的な組織率(例えば東春日井郡の村々では金戸数の六〇─七〇%の参加数を示す)をあげていく。

三、この組織は、「大野仕合」・「撃剣大会」・「社長の上京送迎」などの際に大規模(数千人に及ぶ)な大衆動員を行い、社号の入った高張提灯を先頭に一種の示戚行進のようなことを挙行する。

四、この組織は、社長直属の本部幹部の他に、各郡毎に郡幹事長・副幹事長及び剣術取締・同補助・機械係などを置き、更に各村毎に幹事(百人頭)・幹事補(五〇人頭)及び剣術取締・機械係などを任命し、末端組織は一〇名毎に伍に組織されて伍長(一〇人頭)を置くという、「講」もしくは「細胞」に類する様な組織に編成されている。そして役職に任ぜられた者にはその末端に至るまで、大げさな「辞令」が発行されている。

五、この組織に民衆を加盟させるための「組織者」(これは、本部直属の者、又は郡幹事長に付属する者で弁の達者な者が当てられた)は、次の様な言葉を並べて農民を説得して歩いた。そしてこの「組織者」の説く処が、とりもなおさず「愛国交親社」の主義・主張を表示するものとなっている。新聞の報ずるところによればそれは次の様なものである(いずれも「岐阜日日新聞」より引用)。

a、「我社に加入する者は何人に限らず其筋より二人扶持の俸米を宛はれ、尚腕力ある者には帯刀を許さるべし」

b、「明治二十三年に至らば、我政府は国会を開設せられ、社会の財産は一般人民の頭数に平等に分賦せらるれば、此の時に及びては愛国交親社員たるもの苗字帯刀御免となり加ふるに八石二人口を賜る」

c、「本社に入れば徴兵を免ぜられ、……但しは士族に取立てられる」

d、「我政府は明治二十三年後は必ず外国と戦争を開く事あるべし、故に我々は今日よりあらかじめ戦争の準備をなさゞる可らすぜとて頻りに撃剣をなし、……又此程発布になりし商標条例は……如何にも苛酷の収歛なれば……我々愛国交親社たるものは必ず……此条例を廃止する様嘆願する〉

長谷川氏が注目するのは、内藤魯一と庄林一正の路線の違いである。長谷川氏は「愛国交親社創立趣意書」が内藤魯一を領袖とする「三河交親社」の趣意書と末尾の数行を除いて同文のものだと指摘した上で、次のように書いている。

〈筆者の内藤が民権政社たる性格を方向づけるために最も力を込めて書いたと思われる「開明文化ノ実ヲ挙ゲ……人民所有ノ権理(利)ヲ伸張シ、一身一家ノ幸福ヲ保チ」という一節を、庄林一正は自らの筆で故意に抹殺して、「欧米強国ト対峙シ、国権ヲ挽回スルノ外他志アラザルナリ、夫レ苟モ我国ノ衣ヲ衣、我国ノ食を食スル者ニシテ誰カ斯ノ志ヲ同クセザル者アランヤ」と書き換えている。これは明らかに〝西欧型自由・平等思想〟への抵抗の姿勢を示している。庄林はのちに「愛親社」(明治二十一年に結成された「愛国交親社」の後身)を率いて、頭山満の「玄洋社」・遠藤秀景の「盈進社」と共に対外硬の路線を明確にしてゆく。その右傾化の道を辿る原点はすでに「愛国交親社」の中に用意されていたのである〉

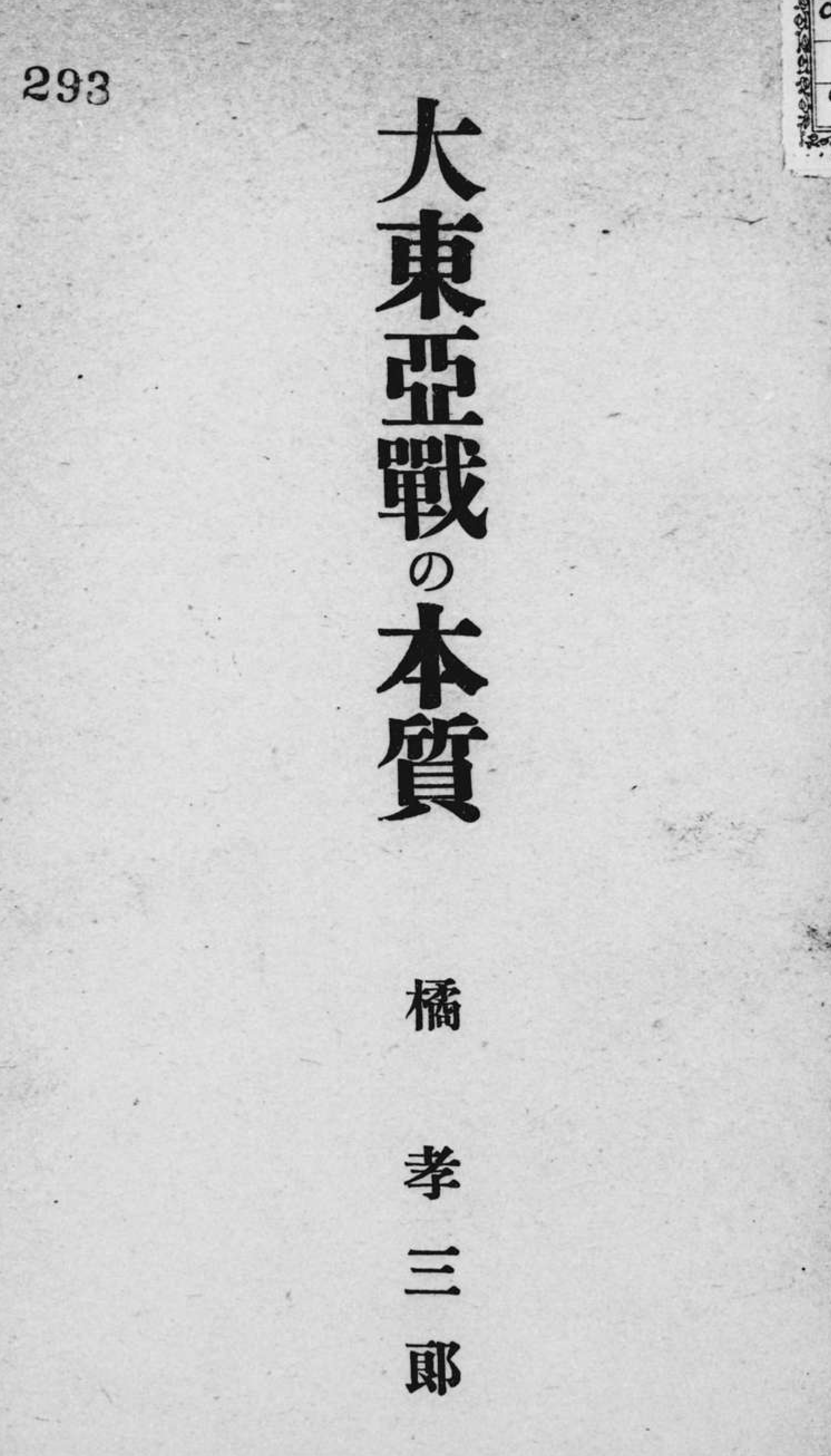

橘孝三郎『大東亜戦の本質』(昭和18年)

大東亜戦争の本質とは何だったのか。大東亜共栄文明の創造を目指した橘孝三郎は、『大東亜戦の本質』(昭和18年)において、次のように書いていた。

大東亜戦争の本質とは何だったのか。大東亜共栄文明の創造を目指した橘孝三郎は、『大東亜戦の本質』(昭和18年)において、次のように書いていた。

〈そこへゆくとアジアは全くヨーロツパと異つておる。特に漢民族と印度民族とは過去に於て光つておる。之等のアジア民族はいづれも共栄精神に一貫しておる。そして、共栄社会を歴史の過去に実現して来た民族である。それが、過去以上の状態を打開し得ず休眠的民族として、近世西洋唯物文明支配下に全く哀れむ可き状態に捨て置かれておる。たゞ、その共栄的アジア民族の中に在つて祖国日本のみは、驚異に値する方法に依つて、近世西洋唯物文明支配下に巧みに順応して、積極的活動に出で得るの素地を現実に養つて来たのである。かくて、この闘力時代を切りぬけて、アジア共栄精神に依つて、共栄文明を創造し得る中心主動者は之を祖国日本に求むる以外に全く他者在る事を知らない事実を発見し得るのである。問題は、かくて、当然、祖国日本の自己救済に在る。更に、自己救済以て大東亜に於て先づ大東亜共栄文明を創造しかく世界救済に値する世界共栄文明を導き出す主動者たり得るであらうかどうか。

(中略)

…一面闘力体制を即刻整備し出さねばならん。それと同時に他面大東亜に全面一貫す可き共栄文明創造の基礎にて根幹をかためなさねばならんのである。

(中略)

…国内米英体制を一掃して、真に日本的闘力体制を整備す可き事は、とりもなほさず、カバネ制の旧をとりもどす事であつて、国体の大本に立還る事に外ならんのである。尚、国体の大本を忘れて真の日本的闘力体制は絶対に実現不可能である。しかも亦、大東亜共栄文明創造而して世界救済の大道が貫通しておる。漢民族四憶万が何事を日本に期待しておるのであらうか。印度民族三億五千万が何事を日本に期待しておるであらうか。米英の本家を追ひとばして、それにとつて代へて日本的米英支配を下さん事のそれであらうか。とんでもない。漢民族が日本に期待し、印度民族が日本に期待する処のものは、唯漢民族本来、印度人本来の立場に於て解放救済されん事のそれであらねばならん。而して、それ等はいづれも共栄主義民族だつたのである。されば自明である。漢民族、印度人凡そ八億万大衆の日本に期待する所のものは、その本来の立場に再生復し得る一切の途を遮閉せる近世西洋唯物文明支配力を先づ粉砕撃滅一掃せんことのそれである。

(中略)

されば大東亜戦は一面最も凄惨な撃滅戦であると共に、他面歴史に於て最も光栄ある救済文明創造戦である。大東亜戦の本質が茲に在る〉

「自ら日本国を東亜の盟主と称するは断じて聖旨に副い奉る所以ではない」─「東亜連盟建設要綱」(昭和18年6月)

在野の興亜論者たちは、アジア諸民族が対等の立場で協力するという理想を追求し続けた。「東亜連盟建設要綱」(改定版 昭和18年6月)にもそれは明確に示されている。同要綱は、次のような章立てとなっている。

在野の興亜論者たちは、アジア諸民族が対等の立場で協力するという理想を追求し続けた。「東亜連盟建設要綱」(改定版 昭和18年6月)にもそれは明確に示されている。同要綱は、次のような章立てとなっている。

序篇 大東亜戦争と東亜連盟

第一篇 東亜連盟の理念

第一章 東亜連盟の名称

第二章 東亜連盟の範囲

第三章 連盟の指導原理

第四章 連盟結成の基礎条件

一、国防の共同 二、経済の一体化 三、政治の独立 四、文化の溝通

第五章 連盟の統制

第六章 東亜連盟の盟主

第二篇 東亜連盟の各国家

第一章 日本皇国

一、国防の担任 二、経済建設の指導 三、国內に於ける民族問題

第二章 満洲帝国

一、満洲国独立の理由 二、満洲国の責務 三、独立の完成

第三章 中華民国

一、支那事変の処理及び中国の連盟加入 二、中国当面の国內問題 三、独立の完成

第四章 南方諸国

一、南方開発の根本方針 二、南方統治に就いて

特に筆者は、「東亜連盟の盟主」の次の一節に注目している。

明治維新は封建制度を打破して民族国家を完成するのが、その政治的目標であった。国内の諸問題については世界史上無比の輝かしき成果を挙げ得たのであるが、一面他民族、特に東亜諸民族に対しては、勢の赴くところ徒に軽侮の悪風潮を生じ、安価な優越感をふりまわし、台湾・朝鮮の統治および満州国の建設に於て、文化の急速なる発展に大なる寄与をなし、諸民族を幸福とせることは否定し難きに拘らず、東亜諸民族の民心把握はむしろ失敗し、今なお漢民族を挙げて抗日に動員せられている現状である。

東亜連盟の結成をその中核問題とする昭和維新のため、我等は先ずこの事実を率直に認めることが第一の急務である。 続きを読む 「自ら日本国を東亜の盟主と称するは断じて聖旨に副い奉る所以ではない」─「東亜連盟建設要綱」(昭和18年6月)

日本人は「東洋人の東洋」道に徹せよ─金子定一「日本は今、何をしてゐるか」

支那事変に直面した金子定一は、「日本は今、何をしてゐるか」(昭和12年12月)において、欧米列強の妨害工作を指摘するとともに、日本人は「東洋人の東洋」道に徹せよと説いた。

支那事変に直面した金子定一は、「日本は今、何をしてゐるか」(昭和12年12月)において、欧米列強の妨害工作を指摘するとともに、日本人は「東洋人の東洋」道に徹せよと説いた。

〈日本は東洋を、日本の考へる様な機構に於て東洋人のものにしたい。それが為には先づ支那の理解と承諾とを必要とする。

「東洋人の東洋」は、西洋人の支配に対して致命的な危険物だ。彼等は協力して日本を検束したい。海軍制限とか、不戦条約とか、皆其目的に出でたものであつた。又彼等としては煽動することによつて日本の意図を妨碍することも有力な手として、早くから企てられた。

支那は、日本の指導によつて動くことは感情的に嫌忌を感ずる。そこに西洋から利を以て誘はれる連中が飛躍するのだから実に厄介である。

(中略)

満洲事変は厄介な支那に対して日本が、「問答無用」の拳骨を振り上げたのであつた。支那は悲鳴を上げた、西洋人は総掛りで声援した、これは支那を助けるといふよりも、自ら救はんとする本能が動いたのだ。然し、日本はともかく敢然として拳骨の目的を達して仕舞つた。余勢の迸るところ、欧米が以て日本検束の金網とする海軍制限条約や国際連盟からまで離脱した。

支那は到底、日本の拳骨の意味を解することが出来ない。昔からさうである如く、その味の分る様な英傑が指導して居ないのである。或はたとひ英傑が居るとも大乗的な指導をなし得ない環境に置かれてあるのだ。支那は感情的に嫌ひな日本から叩かれて、ヒステリーが昂じた。「西洋の奴隷になるとも、日本の友となるな」とは彼等の本音なのだ。少くとも表面さう見える。

それは確かに西洋人の恩ふ壷だ、欧米の諸国、各々隙を窺つてゐるものゝ、「東洋人の東洋」に精進せんとする日本に関する限り、英米は愚か、英蘇すらも共同し得るのだ。

かくして日支事変となつた。これこそは欧洲戦争によつて開幕された世界的革命運動の二幕目である。

「東洋人の東洋」運動の指導者日本が、最も頑固な反対者支那を同志に引入れんが為に、闘ひ取らんが為にかくなつたのだ。さうはさせじと争ふものは、実はイギリスだ。ロシアだ。アメリカは都合によつてハラハラしつつも見物してゐる。フランスは英蘇のお相伴役に登場してゐる。

(中略) 続きを読む 日本人は「東洋人の東洋」道に徹せよ─金子定一「日本は今、何をしてゐるか」

なぜ日本と中国は手を結べなかったのか─元凶としての欧米心酔派

アジア諸国が団結して欧米列強の支配から脱することを目標としてきた在野の興亜論者たちにとって、日中間の対立こそが最大の障害であった。昭和12年7月の盧溝橋事件を発端として志那事変が勃発すると、興亜論者の苦悩はさらに深まった。なぜ、日中は手を結ぶことができなかったのか。東亜連盟運動に参画した金子定一は、「新王道の黎明─協和」(昭和13年8月)において、次のように書いている。

アジア諸国が団結して欧米列強の支配から脱することを目標としてきた在野の興亜論者たちにとって、日中間の対立こそが最大の障害であった。昭和12年7月の盧溝橋事件を発端として志那事変が勃発すると、興亜論者の苦悩はさらに深まった。なぜ、日中は手を結ぶことができなかったのか。東亜連盟運動に参画した金子定一は、「新王道の黎明─協和」(昭和13年8月)において、次のように書いている。

〈亜細亜果して劣弱か。東洋人は祖先の偉業を追懐しつつ永久に欧米人の奴隷となり了るか。茲に日本は敢然として起つた。日露戦争はその小手調べであつた。「小日本の黄色民族。ロシア大帝国に捷つ。」この一事は全世界の有色人をして驚喜せしめた。この秋を以て日支は直に結ぶべきであつた。そして新世紀の新面目を作るべきであつた。蓋し之は日支両国、東亜大民族が世界歴史に負へる使命であつたのだ。

日本にも、支那にも、この使命を解する人があつた。然るに欧米に魅せられ、彼に心酔し、若しくは彼に屈する慣ひが性をなした人々の方が絶対に多数であり、非常な懸絶を以つて有力であつた。かくて日本も、支那も、各々異つた意志と形式とを以て欧米と結び、日支互に相剋した。又しかあるべき様に西力が日支両者を操縦した。

日本は流石に支那より早く目醒めてゐた。そして百方支那の心を纜らんとは試みた。然し事ごとに失敗した。この失敗には、日本として自ら責めなければならぬ点も尠くない。日本は其非迄も西洋に学ぶことを已めなければいけない〉(『日本民族の大陸還元』122頁)。

以上のように、金子は日中が結合を妨げた要因として、日本でも中国でも、欧米に心酔し、屈服する人たちが多数を占めていたことを挙げた。さらに、金子は日中結合の失敗の原因を満洲国統治による民族協和の遅れに見出す。

〈独立以来七閲年、満洲国は慥に恥かしからざる進歩を邃げつゝある。然し若し、更に速やか真の民族協和の実を挙げ、日系と満系とが肝胆相照し得たならば、同民族の如くに隔てなきつきあひを敢てし得たならば、或は今次の支那事変も起らすに済んだのかも知れぬ〉(同126頁)。

続けて金子は〈「九族を親和し、百姓を平章にし、万邦を協和せしめる。」といふことは、古代支那哲人の理想である。この理想は即ち我日本の肇国の理想と相通ずるものだ〉と民族協和の理想を唱え、満洲協和会の成長を次のように求めた。

〈(協和会は)もっと成人しなければならぬ。/協和会の成人とは何ぞや。まづ民族協和の実が挙がることである。そしてこの民族協和の目的が少くも東亜三国、日満支団結の企図の前提であることが明かにせられなければならぬ。且つ日満支三国団結の真意義は、道義世界とその平和とを招来せんが為めでなければならぬ。かくして協和会は満洲国の五族協和から出発して、万邦協和にまで進展すべきその前途の光栄に輝き得るのである〉

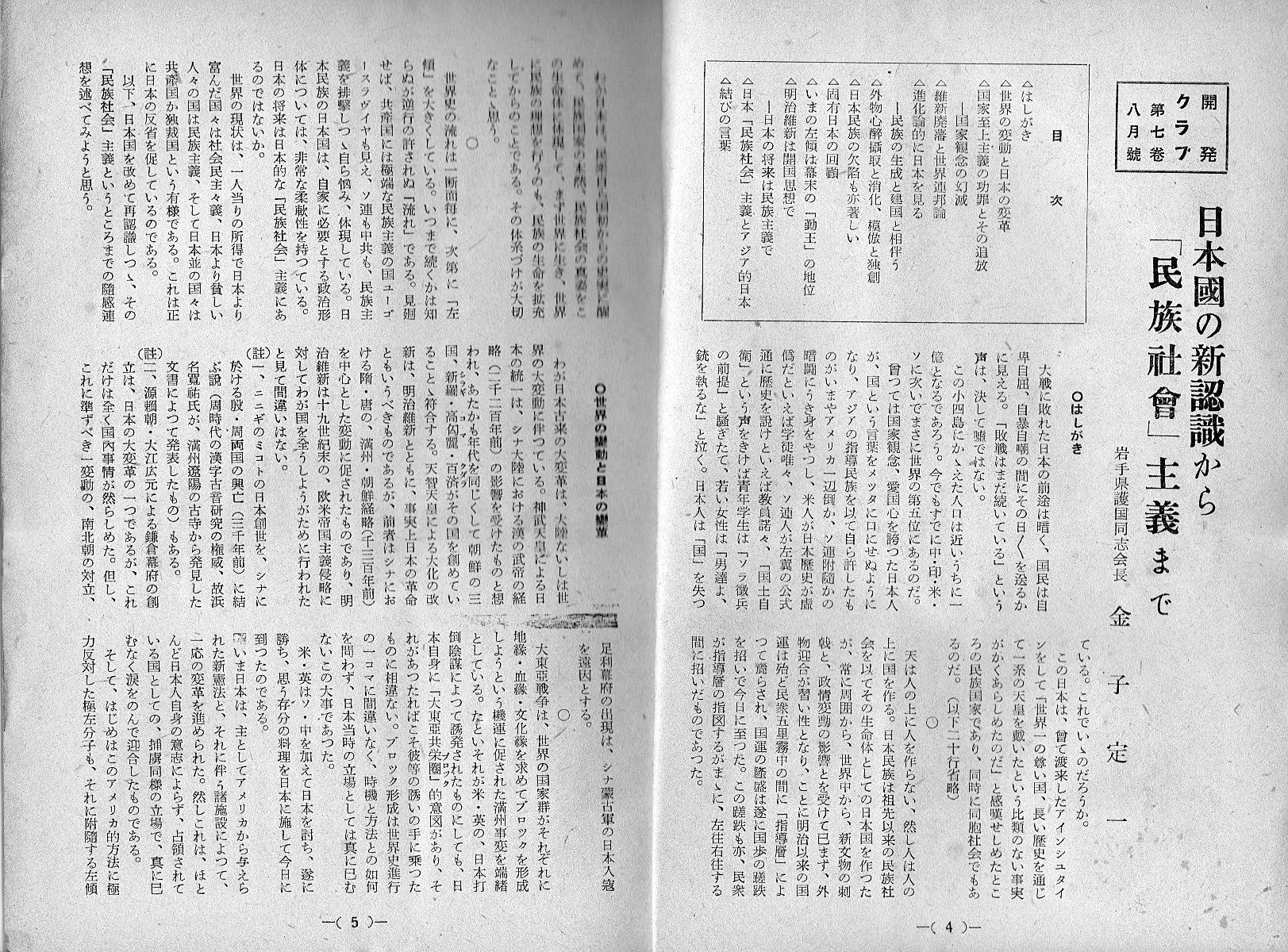

金子定一「日本国の新認識から『民族社会』主義まで」

戦前は「日本海湖水化」を提唱し、戦後もアジア主義思想を維持した金子定一が岩手を拠点に主催していたのが、雑誌『開発クラブ』である。同誌第7巻(昭和29年)8月号を入手した。

戦前は「日本海湖水化」を提唱し、戦後もアジア主義思想を維持した金子定一が岩手を拠点に主催していたのが、雑誌『開発クラブ』である。同誌第7巻(昭和29年)8月号を入手した。

巻頭に金子の「日本国の新認識から『民族社会』主義まで」が掲載されている。金子の肩書は岩手県護国同志会長となっている。

8頁にわたる論文の構成は以下の通り。

はしがき

世界の変動と日本の変革

国家至上主義の功罪とその追放─国家観念の幻滅

維新廃藩と世界連邦論

進化論的に日本を見る─民族の生成と建国と相伴う

外物心酔摂取と消化、模倣と独創

日本民族の欠陥も亦著しい

固有日本の回顧

いまの左傾は幕末の「勤王」の地位

明治維新は開国思想で─日本の将来は民族主義で

日本「民族社会」主義とアジア的日本

結びの言葉

「日本『民族社会』主義とアジア的日本」では以下のように主張している。

「日本は、国の成り立ち、歴史、またアジア的貧困の境遇にある。その民族社会主義は、アジア的・日本的独特のものでなければならない。社会主義的政策はすでに日本の常識にとなつているので、これを『日本民族社会』として如何に体現すべきかは、何人にも一応見当がつくであろう。

嘗ての、武者小路実篤の『新らしい村』は古いが、私は有志によつて、民族社会主義日本のモデルケースがどこかで創められていはしないかと思う。

私は、欧米流知性人達の言説に触れる機会の多かろうところの人々を読者としてこの篇を綴つた。然し世界は欧米の外にもう一つある、それはいうまでもなく、アジア的貧困ということの外の意味でのアジアである。日本はアジアに国して、アジアの文化を悉く摂取し、消化して自分の血肉として今日に到つた。その、日本の本来的なものはこれである。『日本民族社会』も、その由来に於て、遠隔に於て、これに基くべきものが多大である。日本の国を再認識して『民族社会主義』を建てるためには、決してこの軌道を外れてはなるまい」

久留米藩難事件と玄洋社

●平岡浩太郎と本城安太郎への古松簡二による感化

玄洋社に連なる維新・興亜派と久留米藩難事件関係者の関係としては、武田範之の父沢之高、権藤成卿の父直に連なる松村雄之進、本荘一行らの名前を挙げられるが、玄洋社の平岡浩太郎、本城安太郎と古松簡二の関係にも注目すべきである。

玄洋社に連なる維新・興亜派と久留米藩難事件関係者の関係としては、武田範之の父沢之高、権藤成卿の父直に連なる松村雄之進、本荘一行らの名前を挙げられるが、玄洋社の平岡浩太郎、本城安太郎と古松簡二の関係にも注目すべきである。

『東亜先覚志士記伝』は平岡について、「西郷隆盛等の征韓論に共鳴し、十年西南の役起るや、之に呼応して起てる越智彦四郎等の挙兵に加はり、事敗るゝに及び逃れて豊後に入り、薩軍に投じて奇兵隊本営附となり、豊日の野に転戦した。可愛嶽突出の後、遂に官軍に捕はれ、懲役一年に処せられしも、十一年一月特典によつて放免せられた。その在獄中、同囚たる古松簡二、大橋一蔵、三浦清風、月田道春等に接して読書修養の忽せにすべからざるを悟り、歴史、論孟、孫呉等を研鑽する所あつた」と書いている。

一方、同書は本城安太郎について「明治九年十七歳の弱冠にて越智彦四郎の旨を承け、東京に上つて機密の任務に奔走したが、是れは越智等の一党が鹿児島私学校党に策応して事を挙げんとする準備行動であつたので、後ち計画が暴露するに及び捕へられて獄に下つた。この獄中生活は従来学問を軽んじて顧みなかつた彼に一転機を与へることゝなり、獄裡で同獄の古松簡二等の手引きにより真に血となり肉となる学問をしたのである」と書いている。