国家安全保障の観点から日本国内に潜伏する海外テロリストに厳しく対処するのは当然のことである。また、日本の社会秩序、伝統文化を維持するためには、野放図な移民受け入れに反対しなければならない。しかし、民族派こそ排外主義やヘイトに陥ってはならないと思う。

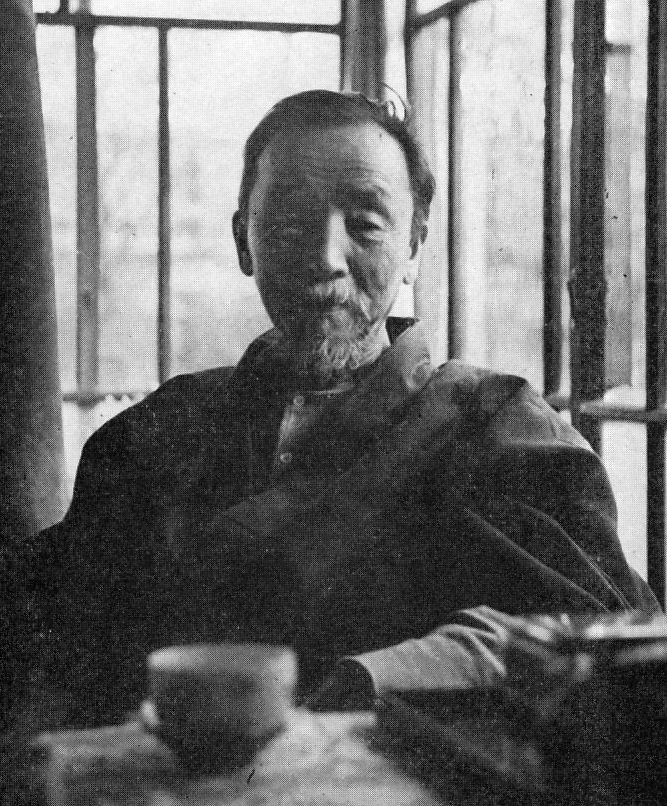

大御心にお応えするという崇高な志を抱いていた戦前の民族派は、外国人から尊敬される日本人であろうと努めていた。頭山満らの玄洋社は、時に国家権力と対峙しつつも、欧米列強の植民地支配に喘ぐアジアの志士たちを命がけで守った。

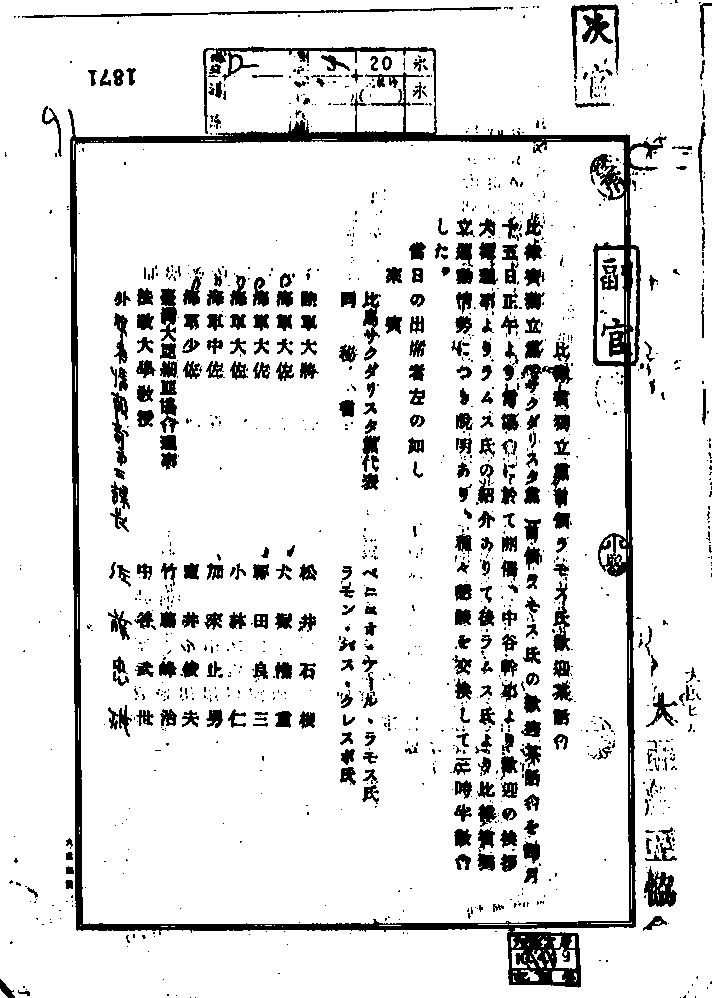

中華民国の孫文、朝鮮の金玉均、インドのビハリ・ボース、フィリピンのアルテミオ・リカルテ、ベニグノ・ラモス、ベトナムのクォン・デ、ファン・ボイ・チャウ、ビルマのウ・オッタマらは、いずれも頭山の献身的な支援に助けられて活躍した。さらに頭山らは、中東・イスラム世界にも視野を拡げ、明治三十九(一九〇六)年六月に亜細亜義会を結成、アブデュルレシト・イブラヒーム、ムハンマド・バラカトゥッラー、アハマド・ファドリーらと連携した。

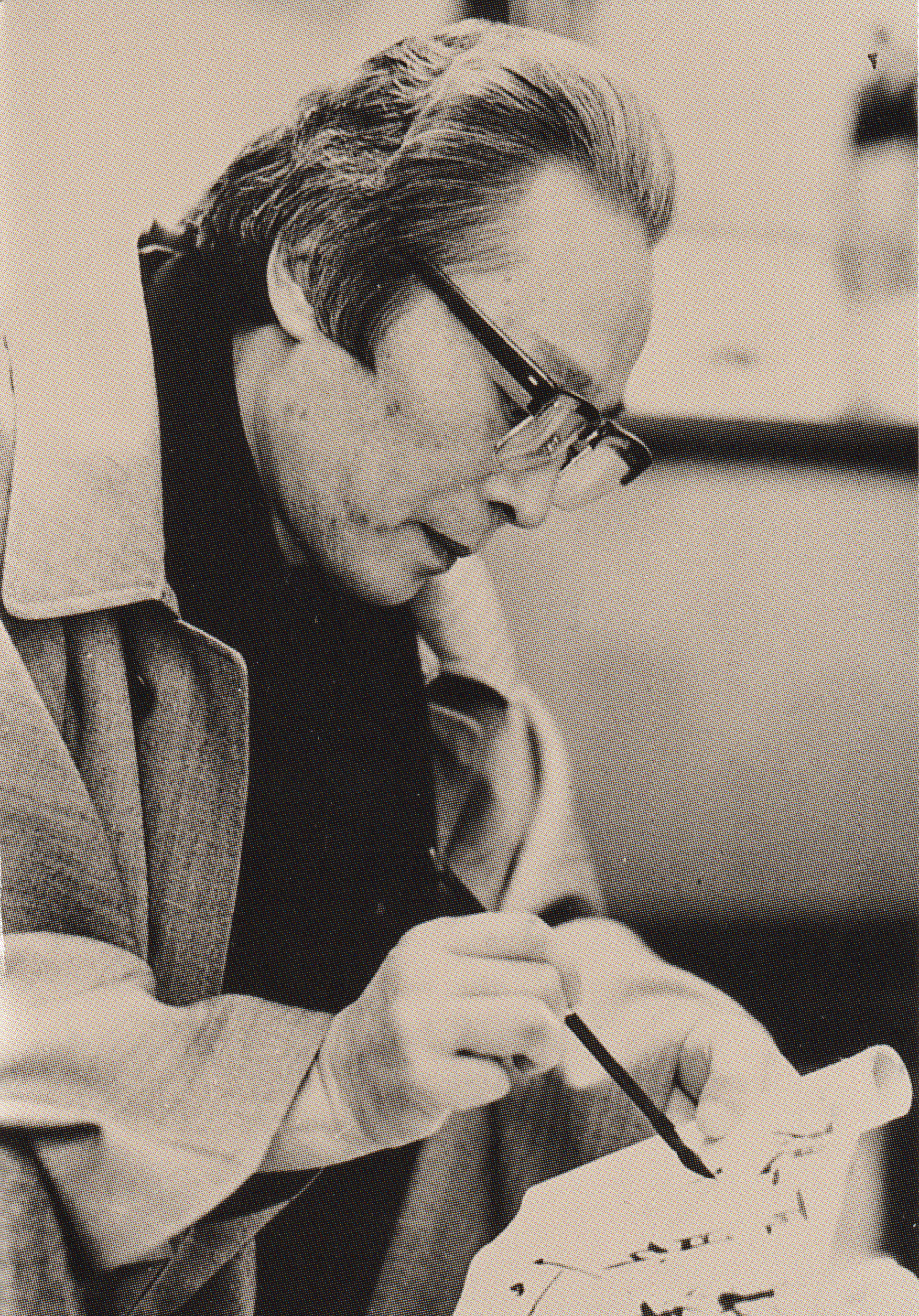

一方、善隣書院において緒方竹虎、河相達夫、中山優、安岡正篤、笠木良明といった人物を育てた宮島詠士は、日本が世界に誇る人種平等決議案の生みの親でもある。

大正八(一九一九)年、牧野伸顕は第一次世界大戦後のヴェルサイユ講和会議に日本全権として参加するためヨーロッパに渡った。それに先立ち、牧野は詠士と会い、「日本としてこの会議で提言すべきことは何か」と尋ねた。

すると詠士は、尊敬していた勝海舟に思いを馳せつつ、「(海舟ならば)来るべき会議に世界人類はその皮膚の色を超越して無差別平等であるべきことを強調せらるゝことと察せられます」と応えたのだ。牧野が会議で上程した「世界人類平等決議案」の裏に、詠士の助言が秘められていたのである(石川順「宮島大八と張廉卿」『海外事情』第五巻第十号)。

そして、民族派の先人たちは率先してヘイトと闘ってきた。『奪はれたる亜細亜』などの著作で知られる国士満川亀太郎は、黒人差別と闘った先駆者だ。満川は早くも中学時代から黒人差別の問題を意識していた。大正九(一九二〇)年夏、ジャマイカ出身の黒人民族主義の指導者マーカス・ガーベーの運動の盛り上がりを目の当たりにすると、満川は黒人問題についての日本人の認識を高めようとした。大正十五(一九二五)年には『黒人問題』を刊行している。クリストファー・スピルマン教授が指摘しているように、文藝春秋の記者をしていた昭和史研究家の片瀬裕氏によると、黒人の劇団が日本に来た際、満川は北一輝とともにそれを観に行った。劇団の独特な踊りを観た北が、「土人どもが」と馬鹿にすると、満川は烈火のごとく怒ったという。

満川はユダヤ人差別とも果敢に闘った。当時、国内では鹿子木員信のようにヒトラーとナチスの動きを無批判的に礼賛する者もいたが、満川は人種平等の立場から、ヒトラーの人種差別主義を厳しく批判していた。いまだヒトラーが政権を握っていなかった昭和七(一九三二)年に刊行した『激変渦中の世界と日本』の中で、ナチスの反ユダヤ主義を「偉大なる錯覚」と酷評し、ドイツで行われているユダヤ人排斥の流行について「世界に対して恥ずかしき事実である」と述べたヒンデンブルグの言葉を引いていた。

戦後の民族派たちもヘイトと闘ってきた。野村秋介もまた差別を憎んだ民族派の一人だ。

野村は昭和三十八(一九六三)年に河野一郎邸を焼き討ちし、千葉刑務所に服役した。その時、朴判岩という同房の在日朝鮮人が毎日、看守に虐待されていた。寡黙で誠実な朴に心を打たれた野村は、刑務所の管理部長に訴えて、朴への虐待をやめさせたという(『汚れた顔の天使たち』)。

昭和五十八(一九八三)年の衆院選では、石原慎太郎と同じ選挙区から出馬した新井将敬のポスターに、「一九六六年に北朝鮮から帰化」と記した中傷ステッカーが貼られるという事件が起こった。その後、ステッカーを貼ったのが石原の公設第一秘書だったことが判明すると、野村はこれに激怒し、石原の事務所に怒鳴り込み、「石原は、すべての在日朝鮮人に土下座して謝れ」と迫った。

民族派、右派を名乗るのならば、こうした先人の行動の意味をよく学ぶ必要があるのではないか。