吉見幸和が垂加神道批判を開始するのは、堀尾秀斎(春芳)が横須賀村へ移住した直後の元文元(一七三六)年のことである。では、堀尾は垂加神道について、いかなる立場をとったのであろうか。岸野氏は以下のように明確に述べてある。

〈春芳は、吉見幸和の実証主義を継承する方向ではなく、垂加の本流を求めてこの年(一七三六年)の春に京都に遊学し、玉木葦斎の講席に出て、垂加を継承する正親町家の神道と、葦斎が独自に展開した橘家神道を講習することになる。玉木葦斎はこの年の七月八日に急病で突如死去しているので、葦斎よりの直接の講習を受けた期間はそれほど長いものではなかったと思われる。晩年の葦斎は、垂加神道を基礎としつつ、垂加神道に従来なかった神道行事を導入し、橘家神軍伝を中心とする兵家神道をとり入れた独自の橘家神道を樹立している。春芳が、後に門人に伝えている垂加流の神道の内容をみると、短期の講習であったにせよ、葦斎流の橘家神道の特徴が色濃く出ているので、吉見幸和とは異なった方向での独自性という点で、春芳にとってこの京都遊学の意味は大きかったものと思われる〉

堀尾はまた、京都遊学中、谷川士清や、京都の朝日神明社の神主で増穂残口の子、増穂鎮中等と交流していた。士清との交友は、その後も続き、増穂鎮中からは残口の『闇夜の礫』を与えられている。

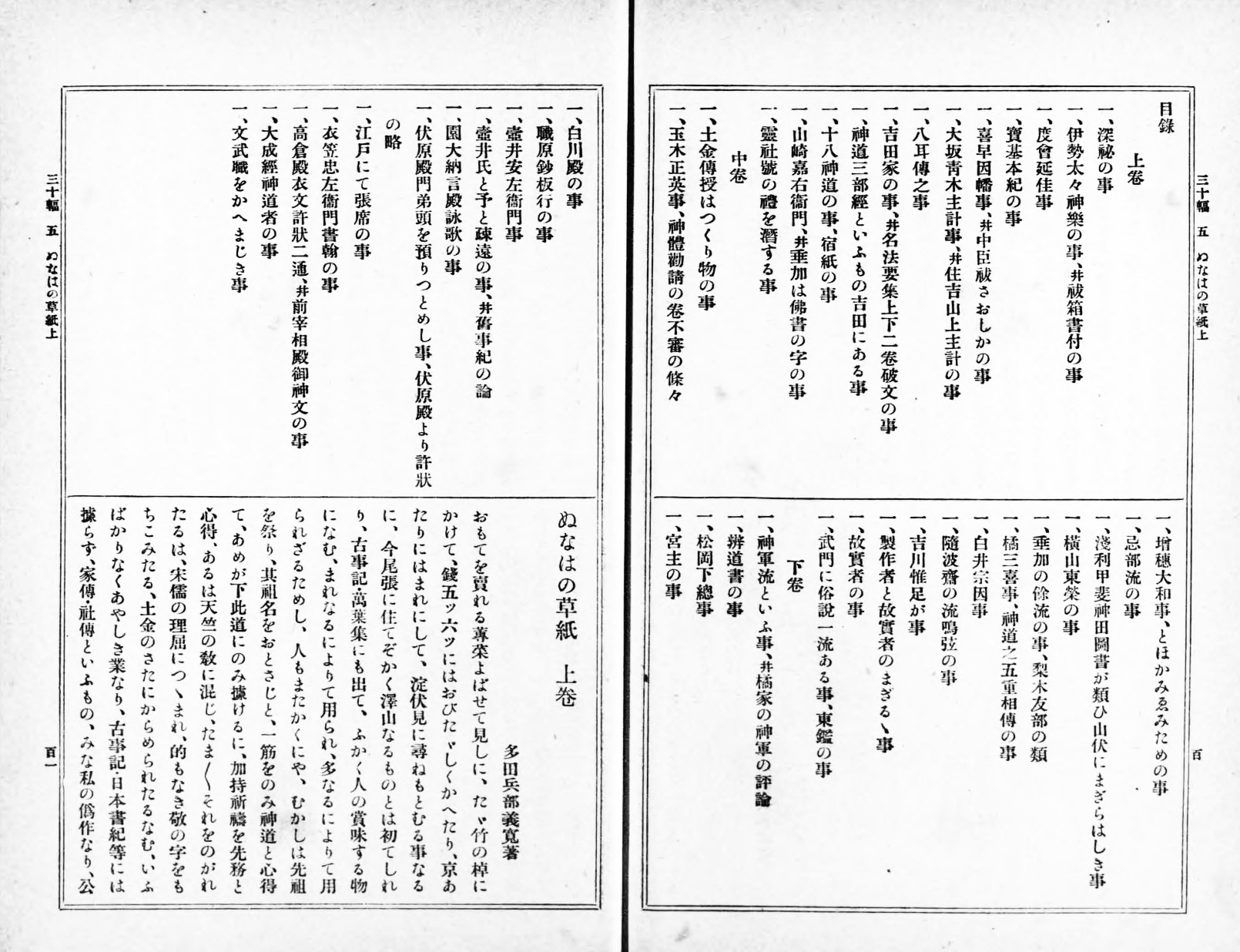

ところで、吉見と同様に実証主義の立場からの神典を展開していた人物に、多田義俊(義寛)がいる。壺井義知に有職故実を学び、芝山重豊や中山兼親らの公卿に近侍して研鑽を重ねた人物である。多田は、寛保元(一七四一)年から名古巣に滞在していた。多田の考え方について、岸野氏は、多田が寛保三(一七四三)年六月に著した『蓴菜草紙(ぬなはのそうし)』序に基づいて、次のように書いている。

〈垂加神道を含めて神道各派が神典の一つとしていた旧事紀の偽書説を基礎として垂加神道・橘家神道・伊勢神道・増穂残口の俗神道等々を批判し、なかでも主要な矛先は垂加神道にあった。対儒者ということでは日本主義という点で幸和も義俊も春芳も同一の土俵の上にあったが、神道内部の神典の史料批判から解釈論に至るまで、近世的な学問の進展を背影にしつつ、その本家争いは熾烈であったといえる。ただ、義俊は名古屋在住中であったためか、実証による神典批判という点では同一であったためか、吉見幸和と吉見神道については全くふれていないことが特徴的である〉

多田が、堀尾を訪れて議論をした際の印象を、堀尾の門人が以下のように書き残している。 〈多田兵部義寛は京師の人、名古屋に客遊して業を講す。或時、知多先生の宅へ訪来て学談に及びしが、其人となり甚正からず、才気にまかせ先哲をなひがしろにし、正学を嘲り議論合ず、先生尽く弁し多田氏ことばつまり弁を口にとることあたはず、慚して曰、貴兄は実学の士なり、我は舌耕糊口の為なり。珍奇の説を構へざれば学売れ難しなどいふて、さまざま遁辞のみいえり。其後名古屋へ帰り友人に語て曰、このころ知多に住堀尾何某を訪、彼これ議論に及びしが、田舎先生何ぞ恐るるにたらむと思ひしに、中々のこわ者也。大なる目に逢ぬ、田舎とてあなどられぬ者也〉

この堀尾の文章について、岸野氏は以下のように評している。

〈「才気にまかせ先哲をなひがしろ」にするという、義俊像は『蓴菜草紙』の内容からみて、極めてよく理解しうる評であるが、それだけに後半部分は、京都・大坂・江戸・名古屋を股にかける多田義俊に対する、「田舎先生」堀尾春芳の強い対抗心と自負を表現した脚色とみることもできるであろう〉