国家安全保障の観点から日本国内に潜伏する海外テロリストに厳しく対処するのは当然のことである。また、日本の社会秩序、伝統文化を維持するためには、野放図な移民受け入れに反対しなければならない。しかし、民族派こそ排外主義やヘイトに陥ってはならないと思う。

大御心にお応えするという崇高な志を抱いていた戦前の民族派は、外国人から尊敬される日本人であろうと努めていた。頭山満らの玄洋社は、時に国家権力と対峙しつつも、欧米列強の植民地支配に喘ぐアジアの志士たちを命がけで守った。

中華民国の孫文、朝鮮の金玉均、インドのビハリ・ボース、フィリピンのアルテミオ・リカルテ、ベニグノ・ラモス、ベトナムのクォン・デ、ファン・ボイ・チャウ、ビルマのウ・オッタマらは、いずれも頭山の献身的な支援に助けられて活躍した。さらに頭山らは、中東・イスラム世界にも視野を拡げ、明治三十九(一九〇六)年六月に亜細亜義会を結成、アブデュルレシト・イブラヒーム、ムハンマド・バラカトゥッラー、アハマド・ファドリーらと連携した。

一方、善隣書院において緒方竹虎、河相達夫、中山優、安岡正篤、笠木良明といった人物を育てた宮島詠士は、日本が世界に誇る人種平等決議案の生みの親でもある。

大正八(一九一九)年、牧野伸顕は第一次世界大戦後のヴェルサイユ講和会議に日本全権として参加するためヨーロッパに渡った。それに先立ち、牧野は詠士と会い、「日本としてこの会議で提言すべきことは何か」と尋ねた。

すると詠士は、尊敬していた勝海舟に思いを馳せつつ、「(海舟ならば)来るべき会議に世界人類はその皮膚の色を超越して無差別平等であるべきことを強調せらるゝことと察せられます」と応えたのだ。牧野が会議で上程した「世界人類平等決議案」の裏に、詠士の助言が秘められていたのである(石川順「宮島大八と張廉卿」『海外事情』第五巻第十号)。

そして、民族派の先人たちは率先してヘイトと闘ってきた。『奪はれたる亜細亜』などの著作で知られる国士満川亀太郎は、黒人差別と闘った先駆者だ。満川は早くも中学時代から黒人差別の問題を意識していた。大正九(一九二〇)年夏、ジャマイカ出身の黒人民族主義の指導者マーカス・ガーベーの運動の盛り上がりを目の当たりにすると、満川は黒人問題についての日本人の認識を高めようとした。大正十五(一九二五)年には『黒人問題』を刊行している。クリストファー・スピルマン教授が指摘しているように、文藝春秋の記者をしていた昭和史研究家の片瀬裕氏によると、黒人の劇団が日本に来た際、満川は北一輝とともにそれを観に行った。劇団の独特な踊りを観た北が、「土人どもが」と馬鹿にすると、満川は烈火のごとく怒ったという。

満川はユダヤ人差別とも果敢に闘った。当時、国内では鹿子木員信のようにヒトラーとナチスの動きを無批判的に礼賛する者もいたが、満川は人種平等の立場から、ヒトラーの人種差別主義を厳しく批判していた。いまだヒトラーが政権を握っていなかった昭和七(一九三二)年に刊行した『激変渦中の世界と日本』の中で、ナチスの反ユダヤ主義を「偉大なる錯覚」と酷評し、ドイツで行われているユダヤ人排斥の流行について「世界に対して恥ずかしき事実である」と述べたヒンデンブルグの言葉を引いていた。

戦後の民族派たちもヘイトと闘ってきた。野村秋介もまた差別を憎んだ民族派の一人だ。

野村は昭和三十八(一九六三)年に河野一郎邸を焼き討ちし、千葉刑務所に服役した。その時、朴判岩という同房の在日朝鮮人が毎日、看守に虐待されていた。寡黙で誠実な朴に心を打たれた野村は、刑務所の管理部長に訴えて、朴への虐待をやめさせたという(『汚れた顔の天使たち』)。

昭和五十八(一九八三)年の衆院選では、石原慎太郎と同じ選挙区から出馬した新井将敬のポスターに、「一九六六年に北朝鮮から帰化」と記した中傷ステッカーが貼られるという事件が起こった。その後、ステッカーを貼ったのが石原の公設第一秘書だったことが判明すると、野村はこれに激怒し、石原の事務所に怒鳴り込み、「石原は、すべての在日朝鮮人に土下座して謝れ」と迫った。

民族派、右派を名乗るのならば、こうした先人の行動の意味をよく学ぶ必要があるのではないか。

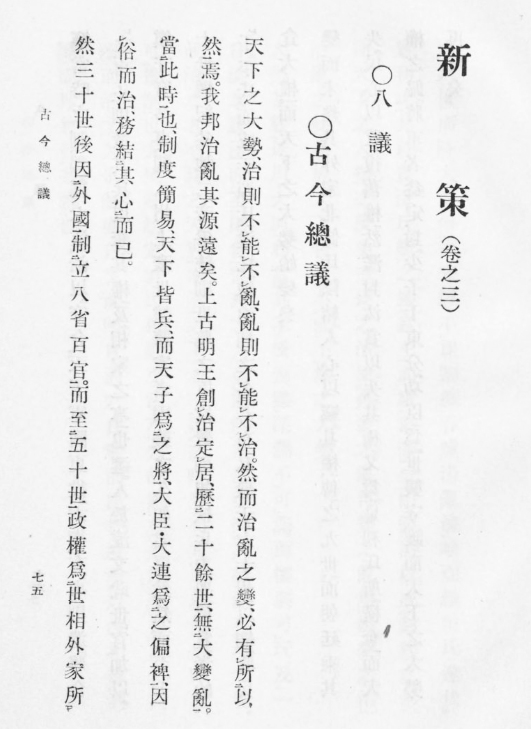

頼山陽は、寛政八年、十七歳の時に「古今総議」を著している。これこそが、『日本外史』序論の底稿となった文章である。

〈天子、之れが将となりたまひ、大臣・大連は、之れが偏裨たり……[神武天皇より]三十世の後、外国の制に因り、八省、百官を立つ。五十世に至り、政権は世相[代々の首相]・外家[藤原氏]の竊む所となる。当時の制、七道[全国]を郡県にして、治むるに守・介[薩摩守・長門介の如き]を以てし、天下の軍国は、更はる〲六衛に役し、事あれぱ則ち将を遣はして之れを合し、事止めぱ其の兵を散じて、以て其の[兵]権を奪ふ。相家[世相・外家]の専らにするに及び、人[官吏]を流[家筋]に選び、文武、官を世にし、加ふるに鎮守府の多事なるを以てし、関八州の土豪にして、将家[武将]に隷[属]するもの、因習の久しき、君臣の如く然り、而して七十世に至り、綱紀ます〱弛み……兵力を挾んで、爵賞を[強]要するもの、平氏に始まつて、源氏に成り、遂に総追捕使の名に托して、私隷[家の子郎党]を六十州[全国]に碁布[配置]して、以て兵食の大権を収め、天下の大勢、始めて変ぜり。変じで未だ幾ぱくならず、その外家北条氏、陰かに人心を結び、以て其の権を竊み、之れを九世に伝へたり。朝延は其の民心を失へるに乗じ、以て旧権を収復せり…。又足利氏の横奪する所となり、而して大権の将家[征夷大将軍]に帰するもの、盆々定まり、少子を[関]東に封じ、功臣を分かつて世襲の守護と為し、而して天下の大勢、再び変じ、[以下、織田・豊臣氏に到り]大勢、三たぴ変ぜり〉(木崎好尚『青年頼山陽』)

山陽は、『日本外史』では次のように述べている。

「思うに、わが日本がはじめて国を建てたときは、政事向きのことは万事が簡略でたやすく、文官・武官というような区別もなく、日本国中の者はだれでもこぞってみな兵士であって、天子はその元帥(総大将)となられ、大臣・大連がその副将軍となっていたので、将帥という定まった官職があったわけではなかった。

だから後世のように、世にいう武門とか武士とかいうものはあるべきはずもなかった。天下が泰平無事であるならそれまでのこと、いったん有事の際には、天子はかならず自分で征伐の苦労をされた。もし天子がなにかの理由で出陣されないときには、皇子や皇后がその代理をされて、けっして臣下の者にうち委せてしまわれることはなかったのである。だから兵馬・糧食の大権は人手に渡ることなく、しっかりと天子の手の内にあって、よく天下を抑え従え、なおその余威は、国内ばかりでなく、延びて三韓(朝鮮南部の馬韓・弁韓・辰韓)や粛慎(シナ古代の北方民族)にまでも輝きわたり、これらの諸国はみな貢物を持ってわが日本へ来朝しないものはなかったのである」(頼惟勤訳)

こうした山陽の武家政権批判は、山県大弐の『柳子新論』「正名」(第一篇)や藤田幽谷の『正名論』にも通ずる。

「わが東方の日本の国がらは、神武天皇が国の基礎を始め、徳が輝きうるわしく、努めて利用厚生の政治をおこし、明らかなその徳が天下に広く行きわたることが、一千有余年である。……保元・平治ののちになって、朝廷の政治がしだいに衰え、寿永・文治の乱の結果、政権が東のえびす鎌倉幕府に移り、よろずの政務は一切武力でとり行なわれたが、やがて源氏が衰えると、その臣下の北条氏が権力を独占し、将軍の廃立はその思うままであった。この時においては、昔の天子の礼楽は、すっかりなくなってしまった。足利氏の室町幕府が続いて興ると、武威がますます盛んになり、名称は将軍・執権ではあるが、実は天子の地位を犯しているも同然であった」(『柳子新論』)

〈「鎌倉氏の覇たるや、府を関東に開きて、天下の兵馬の権専らこれに帰す。室町の覇たるや、輦轂(天子の御車のことで、天子の都の地である京都を指す)の下に拠りて、驩虞(覇者)の政あり。以て海内に号令し、生殺賞罰の柄、咸その手に出づ。威稜(威力)の在る所、加ふるに爵命(官位)の隆きを以てし、傲然尊大、公卿を奴視し、摂政・関白、名有りて実無く、公方(将軍家)の貴き、敢へて其の右に出づる者なければ、すなはち『武人、大君となる』に幾し〉(『正名論』)

高嶋辰彦は、天地人の広漠複雑性に注目して西欧兵学の科学技術万能の限界を次のように説いた。

「西欧の世界は天地人共に東洋に比して矮小である。其處に発達せし尖鋭なる科学と技術とが、武力戦に於いて特に絶大の決戦力を有つことも亦当然である。ドヴエーの空軍万能論の如き其の最も極端に趨りて稍々迷妄に堕したる一例である。

東洋の武力戦に於ても、尖鋭なる科学、卓越せる技術に基く所謂近代的兵器の威力の重要なるは言を俟たない。併し此処に於ける天地人の広漠複雑性は、幾多の制約を西欧的科学、技術兵器の上に課するのである。自動火器の故障、火薬の燃焼躱避、戦車、自動車、飛行機の速かなる衰損の如き其の一例である。

東洋兵学兵制に於ける科学技術は独特の大自然に即し、西欧流のそれに対し厳密なる検討を遂げ、独自の境地を開拓して自ら完成すべきであろう」

続けて高嶋は、後方業務の重要性を次のように指摘する。

「西欧兵学に於てすら或は集中を以て戦略の主位とした。東洋戦場に於ける武力戦の困難は後方に在る。作戦兵力の輸送、集中、転用、軍備の補給、守備、治安等に関する複雑困難さは西欧と同日の比ではない。従つて之を克服することに寧ろ戦勝の決定的要素を見る。蒙古軍即ち元軍が常に其の補給点を前方に求めたるが如きは多大の示唆を含むものである。後方業務を重視し、東洋独自の新原則の確立と共に、有事に際して必ず之が圓滑を期することは東洋兵学に於ける重要課題である」

さらに高嶋は、武力偏重の西欧兵学に対して、総力戦的虚々実々の戦法の優位性を説く。

「西欧は地域矮小、民族単一、国家の総力的団結比較的鞏固である。此処に発達したる兵学が武力偏重の強制的色彩を帯ぶるは止むを得ない所である。然るに東洋の実情は大いに之と異り、前諸項と関連して総力的見地に於て到る処に虚隙を呈し、普く之を塡むることは殆んど不可能に近い。

此の処に乗じて敵の意表に出で、総力戦的優勢の発揮を、在来兵学の原則に準じて行ふの余地は東洋に於て最も大である。斯かる総力戦運用の原理は、又武力戦内部に於ける思想手段、経済手段等を以てする総力戦的虚々実々の戦法に於て多大なる開拓の前途を有して居る。正に東方兵学の高次性を発揮すべき好適の一面である」

ハイブリッド戦の時代が到来したいま、「総力戦的虚々実々の戦法」こそ、東方兵学の高次性を発揮すべき分野なのではなかろうか。

下野国黒羽藩主・大関増業(ますなり)(1781~1845年)が編述した兵学書が『止戈枢要(しかすうよう)』である。増業は、水戸の烈公(水戸斉昭)とも交流があった。

「止戈」は「武」の字の解体。増業は、文化11(1814)年から文政5(1822)年の8年間を費やして、編述に当たった。

その内容は、武芸・兵法などにとどまらず、測量・医学・機織・組紐・染色・衣服・書法・茶事などあらゆる分野に及ぶ。特に甲冑などの武具類については、素材となる皮革・繊維・染料などから製作技法の工程までが詳述されている。

大田原市(旧黒羽町)芭蕉の館(大関文庫)には、増業の著書が保管されている。

佐藤堅司は『日本武学史』において、日本兵法の永久的大指針について次のように記している。

〈私は日本兵法の特質考察の重点を『日本書紀』神武天皇巻(『神武紀』)」に置きたいと思ふ。『日本書紀』は皇国万代の綱紀を闡明した最初の正史であるが、同時に日本兵書(『武書』と呼ぶのが適切である)の最古のものである。少なくともそれは最も古い武学資料を包蔵する史書である。私は山鹿素行の『中朝事実』武徳章と玉木正英の『橘家神軍伝』と跡部良顕の『神道軍伝』とが『日本書紀』の抜粋並びにこれに対する武学的解説であつたのを知り、夙くそれらに対して大なる関心をもつてゐたのである。然るに私はさらに大関子爵家秘蔵の『止戈枢要』といふ厖大なる編纂兵書を拝見した時、そのなかの圧巻と思はれる『六史兵髄』が『日本書紀』を根本とした六国史の兵髄であり、貴重な武学資料であることを知り、抜粋大関増業に対して深甚な敬意を表する気持になつた。従つて私が『神武紀』を選んだ理由は、同記における 神武天皇の兵法の特質を最もよく確認することが出来ると信じたからである。

私は『神武紀』を武学史研究者としての新たな観点において熟読した結果、神武天皇の陸海平等戦略と神策と神仁の戦法と攻撃戦法とが日本兵法の永久的大指針であつた事実を発見して、日本必勝の理法と日本が世界無双の兵法国である事実とを確認することができた〉

唐崎定信は闇斎が「道は大日孁貴の道、教は猿田彦神の教」と説き、猿田彦神を祭ることとした教えにしたがい、竹原市本町にある長生寺に庚申堂を建てた。その時、定信に協力したのが、吉井半三郎当徳(まさのり)であった。

吉井氏の先祖は、豊田郡小泉村に住んでいた小早川氏の家臣吉井肥後に遡る。寛永の初め頃、その子源兵衛が竹原下市に移住し、米屋を営み、さらに質屋も営んで財を蓄えた。源兵衛は、慶安三(一六五〇)年、竹原に塩田が開かれると、いち早く塩浜経営に乗り出し、吉井家の基盤を築いたのである。明暦三(一六五六)年には、二代目米屋又三郎が年寄役に任ぜられている。これ以降、吉井家は代々年寄役を務めることとなる。

唐崎定信が闇斎に学び、竹原に戻った延宝四年頃、吉井家の当主は三代目の当徳であった。唐崎家と吉井家は、定信・当徳の時代から崎門学を通じた深いつながりがあったということである。しかも、定信の後を継いだ清継の妻は吉井家から嫁いでいる。

清継の子の信通や彦明、さらに孫の赤斎の遊学費用を、吉井家が負担していた。唐崎家は代々師について崎門学を学んだが、それは吉井家の支援があったからこそ可能だったのである。例えば、信通は、谷川士清や松岡仲良の塾に入門し、彦明は三宅尚斎の門に入り、赤斎もまた長期間に亘って谷川士清や松岡仲良に学んだ。

吉井家もまた、唐崎家を支援するだけではなく、崎門学を学んだ。一族の吉井正伴(田坂屋)は玉木葦斎に学び、葦斎の歿後は松岡仲良に学んでいる。また、同族の吉井元庸(増田屋)も松岡仲良に学んでいる。六代目米屋半三郎当聰は、十五歳の時から闇斎の高弟植田艮背に従学していた。だからこそ、当聰は赤斎の精神を理解し、庇護者として彼の活動を助けたのである(金本正孝「唐崎赤斎先生碑の建立と吉井章五翁」)。

唐崎定信が闇斎から授けられた「忠孝」の二字は、唐崎家の宝として受け継がれ、赤斎は、明和三(一七六六)年頃、礒宮八幡神社境内の千引岩(ちびきいわ)に、この「忠孝」の二文字を刻印したのである。

赤斎が自決する前年、寛政七(一七九五)年八月に仲村堅は「忠孝石碑並びに銘」と題して次のように書いている。

宋南遷の後国勢稍(やや)蹙(しゅく)す有り。天驕(てんきょう)(匈奴)日に横たう当に此時なるべし。恢復を欲し王室を張皇(ちょうこう)す。而して能く其事をする者。李綱・岳飛・文天祥・張世傑の数人の輩のみ。然(しかれ)ども其の義気忠烈は天祥の右に出る者無し。其の行状史書に載在(さいざい)す如し。是に以て贅(ぜい)に及ばず。我芸(げい)の鴨郡竹原。応皇の別廟有り。五十宮(礒宮八幡神社)と称す。前面は海。後は山を負う。巍々(ぎぎ)とした宮殿なり。鬱々(うつうつ)とした林木。真に以て奇勝と為す山麓に一巨石有り。信国公文天祥書す所忠孝二大字を刻む。祠官唐赤斎石工を使わして刻ましむ也。字大三尺許り。端厳遵勁後人(たんげんしゅうけいこうじん)の及ぶ所に非ず。蓋し信国公の忠烈然りと之使う所となすか。初め赤斎氏の祖父隼人京師に遊学し、闇斎先生の門に業を受く。高第の弟子に為る。先生嘗て某侯の門に遊ぶ。席上夫(か)の忠孝二字の真を観る。乃ち請う之の影書を。以て其家に蔵すと。隼人君師資の誼を以て、又請う之が影書を。扁額を作り、以て家珍に為す。既にして赤斎氏以為(おもえ)らく扁額之壊れ易し。石に刻めば之に勝りたるに如かず。是に於いて上石を遂ぐ。永(とこし)えに子孫に伝えて不朽ならん。嗚呼赤斎氏の挙。上(かみ)は志に父祖を継ぎ、下(しも)は謀 子孫に貽(のこ)す。延べば他人に及ぼし、是詩の謂う所の、孝子匱(とぼし)からず永く爾(それ)類(たぐい)を錫(たま)う者(こと)か。旦其端厳遵勁(たんげんしゅうけい)。覧者(みるもの)をして信国公の人となりを髣彿せしむ。千万世の下(もと)。則ち其功亦偉ならず哉。余郡の耳目官(じもくのかん)と為す。拝謁五十宮。此に於いて寓目に与る実感す信国公の忠烈を。且つ嘉(よみ)す赤斎氏の盛挙を。是に於いて記し以て贈と為す。作を遂げ銘し曰く。

応皇の鎮まる所 維(こ)れ海の浜 魚塩(ぎょえん)(海産物)利有り

茲に民聚(あつま)る 賈舶(こはく)岸に泊す 巨室(きょしつ)比隣す

維(これ)山の麓なり 盤石嶙峋(りんしゅん) 石工鐫(せん)する所

筆勢絶倫なり 此文公に況(たと)えん 宋の名臣に有り

遵勁(しゅうけい)にして飛動 端厳(たんげん)なる精神 名下(なのもと)に虚(むなし)からず

佳手珎なるべし 維れ此の唐氏 祖親の志を継ぐ

胎厥(たいけつ)(子孫)不朽 延べば他人に及ぼし 華表(鳥居)直立す

神宮奐輪(かんりん) 幾千万世 奉祀明神(ほうしめいしん)

蘇峰は、唐崎赤斎顕彰碑撰文をきっかけに崎門学に傾倒していった。大きな転機となったのが、竹原を訪問し、崎門学と竹原のゆかりを目のあたりにしたことである。

唐崎赤斎の祖先定信は礒宮八幡神社神官だった。定信は万治元(一六五八)年に、磯宮八幡宮を古宮山から現在の竹原市田ノ浦に移転建設した中興の祖と言われている。

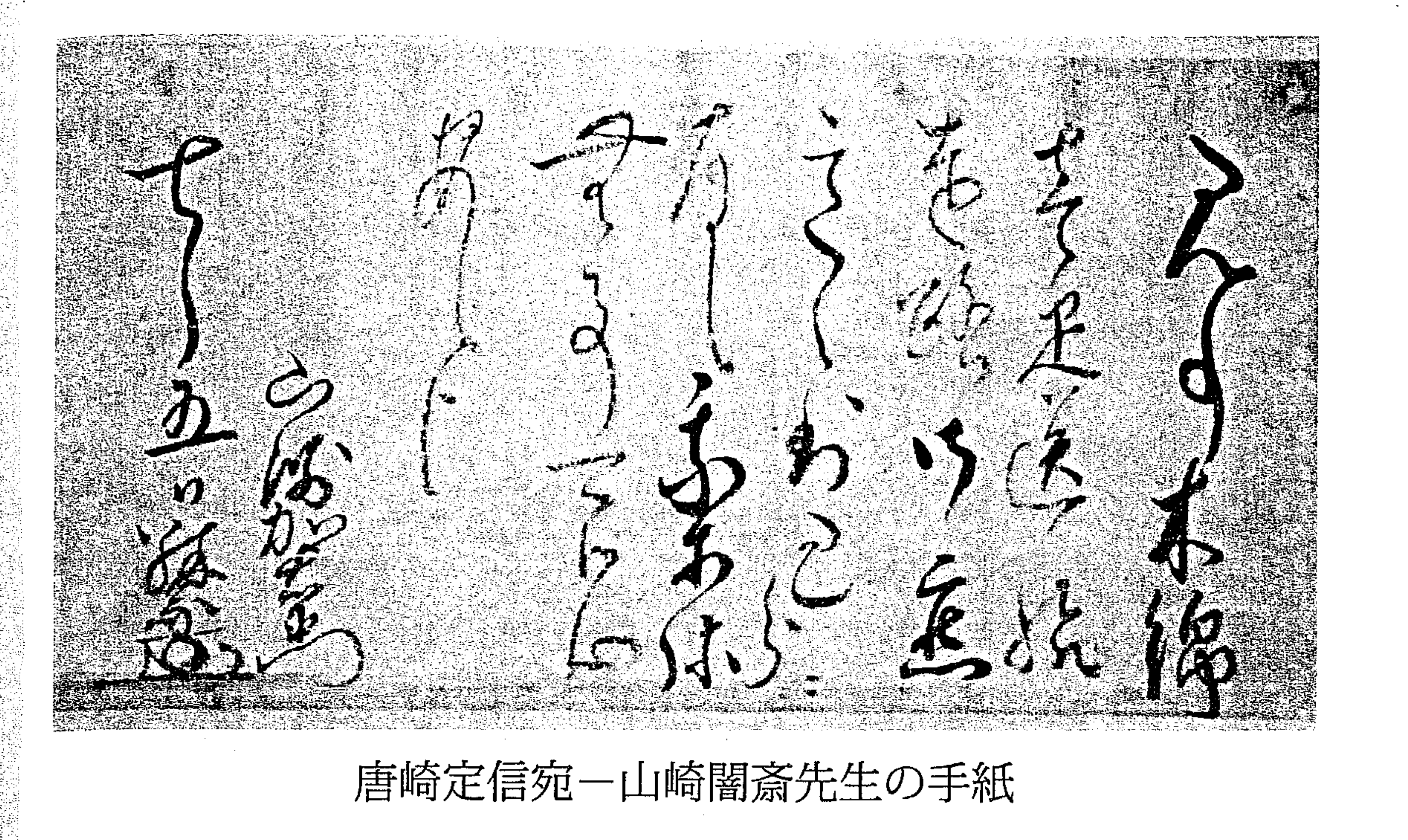

この定信こそ、竹原に垂加神道を広めた最初の人であつた。定信は延宝年間(一六七三年~一六八一年)に上京し、山崎闇斎に師事し、垂加神道を学んだのである。定信が闇斎に宛てた誓文が残されている。

一 神道御相伝の御事誠に有難き仕合せ恩義の至り忘れ申す間敷事

一 以て其の人に非ざれば示すべからず堅守し此の訓を御許可無きに於いては猥りに口を開き人に伝へ申す間敷事

一 畏国の道習合附会仕る間敷事

右三ヶ条の旨相背くに於いては

伊勢八幡愛宕白山牛頭天王、殊に伊豆箱根両所権現、惣て日本国中大小神祇の御罰相蒙る者也

延宝三年乙卯十一月十九日

柄崎隼人藤原定信

山崎加右衛門様

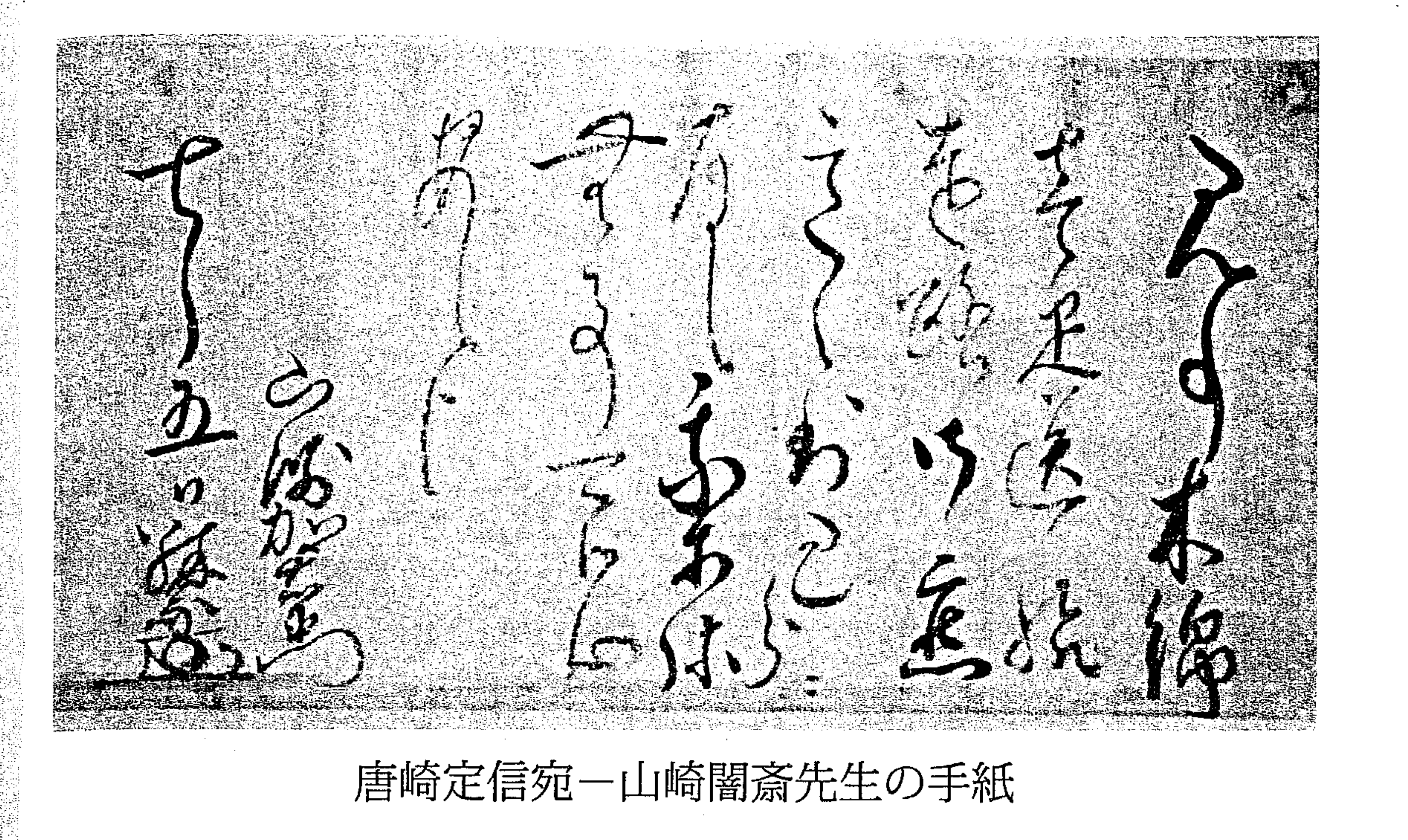

定信は闇斎に自ら織った木綿布を贈った返礼に、闇斎から文天祥筆の「忠孝」の二大文字を授けられた。木綿布に対する闇斎の礼状も残されている。

「見事木綿壱疋御送給、遠路御懇意之到、過分二存候、我等弥無事可被心安下被」(見事な木綿壱疋御送り給い、遠路御懇意の到り、過分に存じ候、我等いよいよ無事、安心下さるべく候)

金本正孝は、闇斎のこの書状(縦十四センチ・横三十センチ)は、延宝四年に書かれたものと推定してゐる(「世に知られざる唐崎士愛の生涯」『芸林』第四十五号第二号)。

■なぜ蘇峰の父は「一敬」と号したのか

徳富蘇峰は、竹原の崎門学派・唐崎赤斎の顕彰碑碑文を撰したのをきっかけに、崎門学への思いを一層強めていった。やがて蘇峰は、横井小楠やその門人であった父一敬らについても、次のように書くに至る。

「世間では横井小楠を目して、陽明学派と称するも、彼は本来山崎学派にして、小学、近思録、大学或門、中庸或門輯略などは、彼自ら読み、且つ門人にも課した。而して其の門人たる吾が父及び其弟の如きも、闇斎を崇敬するの余り、闇斎の名たる敬義を分ち用ゐ、一敬、一義と称してゐた程であつた。又小楠の学友長岡是容、元田永孚の如きも、亦然りであつた。固より彼等は永く崎門の牆下には立たなかつたが、其の門戸は是れに由つた。されば元田永孚の 明治天皇に御進講申上げたる経書の如きも、彼が如何に山崎学に負ふところの多大であつたかは、今更之をくだくだしく説明する迄もあるまい。若し地下の闇斎先生にして知るあらば、吾道の明治聖代に際して、大いに世に明らかになりたるを、定めて思ひ掛けなき幸運として感謝したであらう」(「歴史より観たる山崎闇斎先生及び山崎学」『山崎闇斎と其門流』伝記学会編、明治書房所収)

この蘇峰の一文に誇張したところはない。崎門の楠本碩水が編んだ『崎門学脈系譜』付録には「私淑派」というカテゴリーが設けられており、そこには吉井正伴、吉井底斎、長岡温良(監物)、横井小楠、元田東野、徳富淇水、徳富龍山らの名前が記されているのだ。徳富の父徳富淇水は一敬と、淇水の弟龍山は一義と号していたのだ。また、平泉澄は『解説近世日本国民史』で次のように書いている。

〈蘇峰の晩年に、といふよりは最後に面談した時に、遺言として色々話があつた中に、淇水の諱一敬の敬も、龍山の諱一義の義も、また蘇峰の諱正敬の敬も、すべて是れは山崎闇斎の諱敬義の一字を貰つたのであると、私に語られた。また其の幼年時代に母の膝の上に抱かれながら、謝畳山(枋得)の詩「雪中の松柏いよいよ青々」を聴き覚えに覚えた事は、蘇峰自伝に見えてゐる。して見れば徳富家は、江戸時代かなり有力に肥後に伝はつてゐた山崎闇斎の学問を以て家学としてゐた事、明かである〉

すでに蘇峰は大正七(一九一八)年六月三日に『近世日本国民史』の執筆を開始していた。そのきっかけは、明治天皇の崩御であった。明治という時代の終焉に当り、蘇峰は「明治天皇御宇史」の著述を決意したのである。

大正十三(一九二四)年十一月四日には、崎門学派弾圧事件が発生した宝暦、明和の時代を扱った第二十二巻「宝暦明和篇」を書き始め、大正十四年二月十三日に脱稿している。同巻では、「尊王斥覇の思潮」の一章を割いて、以下のように述べている。

「国典の研究は、決して幕政の支持に有利ではなかつた。歌人は、万葉、古今の王朝を偲び、律令格式の学者は、朝政の盛時を慕ひ、歴史研究者は、皇祖肇国の大業を仰ぎ、何れの方面に於ても、慕古の思想を萌生し、而して慕古の思想は、やがて、復古の思想たらざるを得なかつた」

蘇峰は、「宝暦明和篇」起稿前年の大正十二(一九二三)年の八月には、「月田蒙斎」という随筆で次のように書いている。

「山崎派の本山とも云ふ可きは、京都の望楠軒であった。望楠軒の主盟は、若林強斎・西依成斎而して最後に梅田雲浜だ。若し夫れ九州に於ける山崎派の学統は、肥後の月田蒙斎より、肥前の楠本碩水に至り、延いて今日に及んでいる」(『第二蘇峰随筆』大正十四年所収)

■徳富蘇峰・平泉澄・有馬良橘が崎門学継承を強く意識した昭和三年

崎門学の継承において、蘇峰が果たした役割は極めて大きい。その活発な活動は、平泉澄との出会いによって拍車がかけられたように見える。

以下、高野山大学助教の坂口太郎氏の「大正・昭和戦前期における徳富蘇峰と平泉澄」(第十九回松本清張研究奨励事業研究報告書、平成三十一年三月)に基づいて、蘇峰と平泉の関係について紹介したい。

両者の好誼は、大正十五(一九二六)年から蘇峰が亡くなる昭和三十二(一九五七)年まで三十年以上にわたって続いた。

平泉は蘇峰を追悼した「徳富蘇峰先生」で、「私が先生より受けましたもの、又先生が私に対して示されました深い御理解、或は御愛顧といふものが、殆ど日夜咫尺して居ると異ならぬやうに私は感ずるのであります」と述べている。

蘇峰の『近世日本国民史』の連載が『国民新聞』で開始された大正七年、平泉は東京帝国大学文科大学の学生だったが、国民新聞に載った「国民史」の連載を切り抜いて読んでいたという。

両者の直接的に交流は、『国民新聞』が主体的に運営していた国民教育奨励会での活動を通じて始まっている。大正十五年八月に奈良県吉野山蔵王堂で開講された師範大学講座において、平泉は「国史通論」と題して講演したのだ。以来、平泉は蘇峰から講演会の講師として招聘されるようになる。

また、蘇峰は平泉の『神皇正統記』研究を支援していた。蘇峰は貴重な自らの蔵書である、『神皇正統記』の梅小路家本・登局院本を特別に平泉に貸し出している。

そして、昭和三年は蘇峰と平泉、さらには海軍大将の有馬良橘が崎門学の継承を強烈に意識する年となる。その年は、橋本左内の七十年忌に当っていた。左内の顕彰に注力していた平泉は、左内七十年忌に際して、盛大な講演会と展覧会を催すべく、蘇峰に講演を懇望したのであった。同年十月七日、東京小松原の回向院において、橋本左内の墓前祭が斎行され、その後、東京帝国大学仏教青年会館に場所を移して、記念祭典と講演会が開催された。「橋本左内先生」と題して講演を務めたのが蘇峰である(坂口太郎「大正・昭和戦前期における徳富蘇峰と平泉澄」)。

蘇峰は翌十一月、昭和天皇の即位御大典に際して京都に赴き、海軍大将の有馬良橘の案内で黒谷にある闇斎の墓にお参りしている。平泉が予てから尊敬していた有馬と出会うのは、翌十二月のことだ。平泉は、同月十四日に開催された、海軍の退役高級武官の親睦修養組織「有終会」主催の講演会で、「歴史を貫く冥々の力」と題して講演し、崎門学の真価を訴えたのである。平泉は次のように振り返る。 続きを読む 徳富蘇峰と崎門学 →

『維新と興亜』編集長・坪内隆彦の「維新と興亜」実践へのノート