大川周明は、昭和十五年十一月には、南方進出においても覇道に陥ってはならないと警告するようになっていた。例えば、彼は次のように述べている。

「日本の南方への進出は、単に母国の戦敗によって微力となれる従来の支配階級に対し、吾国に有利なる協商や条約を強要することを目的としたり、またはこの地域における新支配者として日本を登場せしめんとする如き意図の下に行われてはならぬ。もし日本が、単に自己の経済機構を英米依存の体系より脱却せしむる必要からのみ南方への進出を画策するならば、恐らく土着の民衆はここに危険なる新侵略者を見出だし、旧来の統治者との共同戦線を以て対抗し来る危険性がある」(『新亜細亜』)

坪内隆彦 のすべての投稿

はじめに(大川周明─王道アジア主義への回帰)

戦後の歴史観では、大川周明は一貫して日本政府の大東亜共栄圏を擁護し、日本の侵略に加担した人物という烙印を押されたが、大川は日米開戦を前に対アジア認識を変え、同時に日本政府に対しても鋭い批判をするようになっていた。

例えば、昭和十六(一九四一)年四月の「厳粛なる反省」においては、次のように書いている。

「支那事変は、亜細亜復興を理想とし、東亜新秩序建設のための戦なるに拘らず、最も悲しむべき事実は、独り支那多数の民衆のみならず、概して亜細亜諸国が吾国に対して反感を抱きつつある一事である。(中略)彼等の或者は、日本を以て彼等の現在の白色主人と択ぶ所なき者と考へ、甚しきは一層好ましからぬものとさへ恐れて居る。この誤解は何処から来るか。(中略)日本白身に、斯かる根強き誤解を招く行動は無いか、また無かったか。日本の重大なる使命を誠実に自覚する者はこの非常の時期に於て厳粛深刻に反省せねばならぬ」(『新亜細亜』)

尊号宣下運動の密議の舞台となった有馬主膳の「即似庵」

寛政の時代、尊号宣言運動に挺身していた高山彦九郎や唐崎赤斎は、久留米の同志と連携していた。久留米には赤斎らと同門の崎門学派が存在したからである。その一人が不破守直の門人有馬主膳守居だ。有馬の別荘の茶室「即似庵」こそ、尊号宣下運動に関する密議の舞台の一つとなった場所である。三上卓先生は『高山彦九郎』で次のように書いている。

「主膳此地に雅客を延いて会談の場所とし……筑後闇斎学派の頭梁たるの観あり、一大老楠の下大義名分の講明に務め、後半世紀に及んで其孫主膳(守善)遂に真木和泉等を庇護し、此別墅を中心として尊攘の大義を首唱せしめるに至つたのである。此庵も亦、九州の望楠軒と称するに足り、主人守居も亦これ筑後初期勤王党の首領と称すべきであらう」

即似庵の存在は、久留米市史編さん委員会編『目で見る久留米の歴史 : 市制九〇周年記念』(久留米市、昭和五十四年)でも裏付けられる。

同書には即似庵の写真が掲載され、「高山が親しく出入した家老有馬主膳の東櫛原別荘内の茶室。設計は江戸の川上不白」と説明されている。なお。同書によると、即似庵は篠山町稲次家に移された。

戦後史観が歪めた頼山陽の真実

大宅壮一の歪曲

頼山陽は文化四(一八〇七)年に『日本外史』を一応脱稿したが、なおも心血をそそいで改訂を重ねた。そして、執筆開始から二十五年を経た文政十(一八二七)年についに完成した『日本外史』は、幕末の志士を鼓舞し明治維新の原動力となった。

ところが戦後、山陽や『日本外史』を貶める言説が幅を利かせてきた。その発端の一つが、大宅壮一の『実録・天皇記』である。大宅は「…山陽という男は公私文書偽造、詐欺、姦通などの前科を何犯かさねているかわからない。それも決して若気のいたりといったような性質のものではなく、この傾向は生涯改まっていない」「かれの勤皇思想も明らかに眉唾もので、当時の風潮に便乗したにすぎない」と断じたのだ。悪意による歪曲である。

筆者が、寸暇を惜しんで竹原の崎門学の研究を続けているのは、大宅らの言説を正面から批判し、山陽の志を後世に正しく伝えなければならないと考えているからだ。

しかも、明治維新の原動力となった國體思想を貶める言説は、いまなお増殖されており、近年では大宅の言説に依拠した原田伊織氏の『明治維新という過ち―日本を滅ぼした吉田松陰と長州テロリスト』などの著書が多くの人に読まれているらしい。

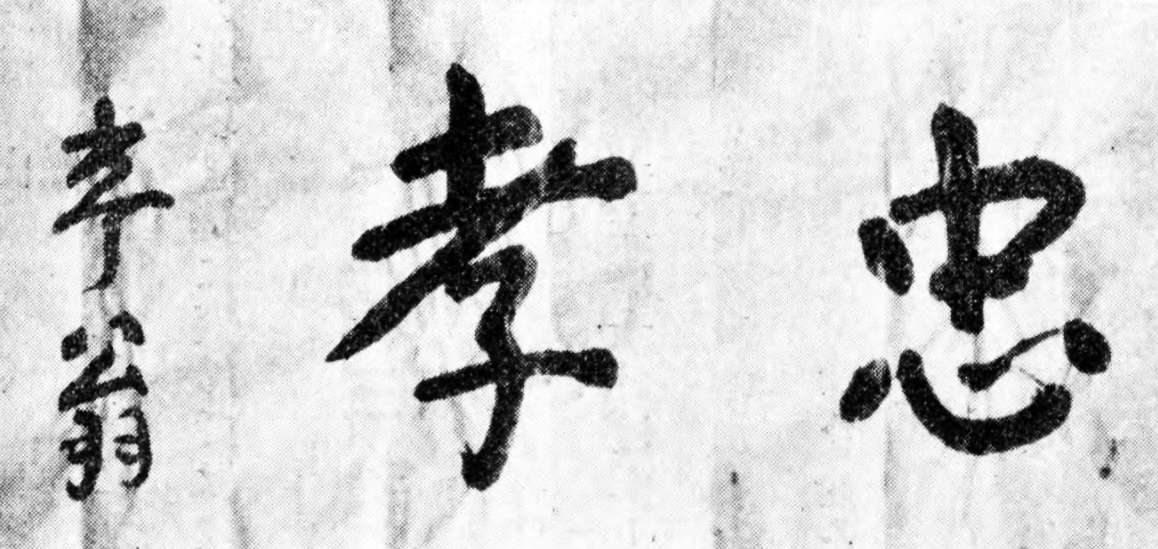

「忠孝のお守り」に示された真実

山陽の勤皇思想は、「当時の風潮に便乗した」ものなどではなく、竹原に根付いた崎門学、垂加神道の思想に基づくものであった。山陽が祖父・惟清(亨翁)から授かった「忠孝のお守り」が山陽五十三年の生涯を貫く勤皇精神の根源となったことは、いまや語られない。

また、山陽の叔父杏坪による思想的影響は極めて重要なものだったが、戦後杏坪の尊皇思想も封印されてきた。中村真一郎の『頼山陽とその時代』は、山陽に対する杏坪の影響を語りつつも、尊皇思想には言及しない。戦前、広島県竹原町立図書館司書などを務めた松浦魁造が指摘していた通り、杏坪の尊皇思想抜きに山陽の思想は語れない。松浦は次のように書いている。

「杏坪は朱学を奉じたが一方最も神道を重んじ尊王の念厚く、幾多の詩歌を通じて抑覇の情を表したものが尠くない。かの郷賢祠を郷土竹原に建て風教に資せるは人のよく知る所である。山陽の幼少時代には父春水は殆んど江戸詰であつたため山陽の薫化は母の梅颸と杏坪によつて殆んど成されたものである」(『頼山陽先生小伝』昭和八年)

高山彦九郎自刃と『日本外史』

また、『日本外史』をめぐっては、徳川幕府に迎合的だとして、その國體思想の価値を疑う論者が存在する。しかし、なぜ『日本外史』が幕府に迎合的ならざるを得なかったのかを理解しなければならない。

『日本外史』が幕府に迎合的ならざるを得なかったのは、山陽が幕府の弾圧という危険性を身をもって経験していたからである。

山陽の父春水は、広島藩儒に抱えられた壮年時代、日本人に広く読まれる国史のないことを憂えて、藩の一大事業として、国史編纂を成し遂げようと志した。稿本の題名を「鑑古録」と名づけ、天明五(一七八五)年から寛政元(一七八九)年まで五年にわたって精力を注ぎ、神武天皇からはじめて開化天皇の時代まで書き進めたが、そこで突然、藩から中止を命ぜられ、断念したのだ。

しかも、若き日の山陽は、朝権回復を志して奔走した末、幕府に追い詰められた高山彦九郎の「自刃という結末」を目の当たりにしていたのである。松浦魁造は、次のように述べている。

〈山陽の宿志は修史の志業を完成し、幕府の政治を排撃して「天皇親政」の古に復するにあつた。彼の幕府の権勢最も盛を極めた時代に於ては、その片鱗を示すことさへ実に容易な業ではなかつたのである。山陽の通つた文章報国の道は、一見平坦で危険の無いものゝやうに見えたが、あの時代に尊皇抑覇を唱ふる時は、遠島流罪はおろか頭首ところを異にし系累に危難の及ぶ事さへ珍しくなかつた。而も騎虎の勢を以て又は恩慮を欠いた行動をなす時は徒らに一身の破滅を招くのみならず、事は水泡に帰し何等の効果を齎すことなく終るは明かである。されば山陽は周到なる思慮と、天授の文才と、不抜の決心とを以て巧に幕府の忌諱を避けつつゝ日本外史、日本政記を著し、熱血勤皇の詠詩を世に送つて大義名分を明かにし、尊皇討幕の精神を鼓吹して遂に明治維新招来の原動力を起こしたのである〉(『頼山陽先生』)

大東亜会議の理念と現実①

嘉悦大学教授の安田利枝氏は、大東亜会議について次のように述べている。

〈大西洋憲章は確かに、アジア諸民族の独立を推進しようとする立場からみれば、著しくアジア地域の戦後の見通しについて曖昧である。抽象的な言辞で見る限り、大東亜共同宣言は大国たると弱小国たるを問わず、一つの民族、国家としての地位において平等たるべきことを保障している点で画期的である。

しかしながら、理念のレベルでなく、当時の政府中枢、政策決定レベルでの「アジア像」ないし、アジア政策で比較してみるならば、どうであろうか。理念を掲げる美辞麗句の陰でこれを裏切る行動において日本の方は数段優れているといえないだろうか。日本は、ビルマとフィリピンに独立を与えた。しかし日本は一時的にビルマ・フィリピンを軍事占領したに過ぎず、永続的な支配関係を樹立していた訳ではない。両国を日本の植民地とすることは初めから予想されえず、早期独立が民心把握と対米英攻勢上不可避であるとの政略上の判断から独立が与えられた。そして他方で日本はマラヤ、インドネシアなどの重要な資源地域は帝国領土とし、住民の政治参与による漸進的な自治の拡大を意図していた。従来の植民地である朝鮮、台湾における政治参与なども、わずかに重光外相の構想の中にあったに過ぎない。日本の場合、独立後も裏面で内面指導を確保し、実質的な経済権益を可能な限り把握しようとする圧力は極めて強かった。……日本は、大国として生存していくため、アジア諸民族を日本を盟主として結集し、欧米列強に対抗する戦争に従事していたのであり、その限りで、アジア諸民族を自らの陣営にとどめ置くための諸施策を昭和十八年度中の大東亜政略として実施した。「重光流アジア主義」は、ただ、アジア諸民族のナショナリズムへの理解と承認なくして、日本の企図するアジア新秩序の樹立はあり得ないという根本認識において、当時の戦争指導集団の中では抜きん出ていたのである〉(「大東亜会議と大東亜共同宣言をめぐって」『法学研究』第六十三巻二号、平成二年)

竹内好「方法としてのアジア」

竹内好は昭和三十六年に「方法としてのアジア」で次のように述べている。

〈……自由とか平等とかいう文化価値が、西欧から浸透する過程で、タゴールが言うように武力を伴って──マルキシズムから言うならば帝国主義ですが、そういう植民地侵略によって支えられた。そのため価値自体が弱くなっている、ということに問題があると思う。たとえば平等と言っても、ヨーロッパの中では平等かもしれないが、アジアとかアフリカの植民地搾取を認めた上での平等であるならば、全人類的に貫徹しない。では、それをどう貫徹させるかという時に、ヨーロッパの力ではいかんともし難い限界がある、ということを感じているものがアジアだと思う。東洋の詩人はそれを直観的に考えている。タゴールにしろ魯迅にしろ。それを全人類的に貫徹するものこそ自分たちであると考えている。西洋が東洋に侵略する、それに対する抵抗がおこる、という関係で、世界が均質化すると考えるのが、いま流行のトインビーなんかの考えですが、これにもやっぱり西洋的な限界がある。現代のアジア人が考えていることはそうでなくて、西欧的な優れた文化価値を、より大規模に実現するために、西洋をもう一度東洋によって包み直す、逆に西洋自身をこちらから変革する、この文化的な巻返し、あるいは価値の上の巻返しによって普遍性をつくり出す。東洋の力が西洋の生み出した普遍的な価値をより高めるために西洋を変革する。これが東対西の今の問題点になっている。これは政治上の問題であると同時に文化上の問題である。日本人もそういう構想をもたなければならない。

その巻き返す時に、自分の中に独自なものがなければならない。それは何かというと、おそらくそういうものが実体としてあるとは思わない。しかし方法としては、つまり主体形成の過程としては、ありうるのではないかと思ったので、「方法としてのアジア」という題をつけたわけですが、それを明確に規定することは私にもできないのです〉(『思想史の方法と対象-日本と西欧』一九六一年十一月、創文社刊)

石井東吾氏が語る截拳道(ジークンドー)の陰陽理論

ブルース・リーが開発した截拳道(ジークンドー)には老荘思想の陰陽理論が取り入れられていたのではないか。そのことは、ジークンドーのインストラクターとして活躍する石井東吾氏の言葉からも窺える。

石井東吾氏は、1999年9月、18歳の時に、ジークンドーの継承者テッド・ウォンと出会った。石井氏は、参加したセミナーで、テッド・ウォンの武術と人柄に深い感銘を受け、その後、テッド・ウォンの弟子であるヒロ渡邉に弟子入りする。

石井氏は2003年7月に初渡米し、テッド・ウォンからプライベートレッスンを受けている。以来、2010年8月までの間、ヒロ渡邉に同行して渡米を繰り返し、修行を続けた。

石井氏は『陰と陽 歩み続けるジークンドー』(Gakken)の中で次のように述べている。

〈武道の礼儀作法が〝礼に始まり、礼に終わる〟とされているように、ジークンドーで重要視されているのは〝構えに始まり、構えに収まる〟ことである。それが基本スタンスであるオンガードポジションだ。

ジークンドーのオンガードポジションは〝陰陽の理論〟に基づいた、攻撃と防御が融合した中立的な構えをとる。それはとてもシンプルかつコンパクトであり、常にいつでもどの方向へも瞬時に動くことができる、非常に機動力に富んだスタンスだ。

「よいフォームとは、動きとエネルギーの無駄を最小限に抑えて目的を成し遂げる、最も効率的なやり方のことだ。常によいフォームで訓練せよ」と、ブルース・リー始祖は述べている。では、よいフォームで行うために必要不可欠なことは何だろうか?それは〝構え〟である。

ジークンドーの構えは、〝レディポジション〟とも呼ばれる。エネルギーが蓄えられて、いつでも爆発的な動きを繰り出せる準備が整った状態なのだ。この精密な構えの構造が崩れていれば、自ずとそこから発する技は崩れることになり、スピードもパワーも失うこととなる。ジークンドーでは、最短最速でターゲットに拳足をヒットさせることを目的としているため、構えに高い精度が要求されるのだ。

大切なのは、構えが攻撃的、もしくは防御的な形態やマインドに偏ることなく、陰陽の調和のとれたニュートラルな状態でなければならないということだ。肉体的には、脱力して正しい形にセットアップされた状態であること。精神面では、何にも囚われず、深い静寂のなかに心が置かれた無為自然な状態でありながら闘志を内に秘め、しかしそれをいつでも解放できるような状態。つまり、陰陽の調和を肉体と精神で表現し、それを構えのなかで表現すること。このような意識で、僕はオンガードポジシションをジークンドーの最も重要な身体的要素の一つと捉えている〉

頼山陽が授かった「忠孝」の二文字

筆者は、予てから『日本外史』成立は、竹原の学問、特に尊皇斥覇を説いた崎門学との関わりで論じる必要があると考えてきたところ、今回、竹原尋常高等小学校訓導を務めた松浦魁造の『頼山陽先生』(竹原町、昭和十六年)と出会った。松浦は、まさに『日本外史』を竹原精神の結集としてとらえている。

〈頼山陽の一代を貫く精神は、山陽の郷里芸州竹原に伝統せる所謂「竹原精神」に外ならぬもので、明治維新の原動力をなした日本外史も、日本政記も、将又幾多勤皇の詠詩も之みな竹原伝統の忠孝精神が山陽によつて華と開き実を結んだものに外ならぬのである。頼山陽の出づる実は決して偶然ではなく竹原の天地山河に潜む霊気と、一千余年の輝く歴史を作つた数多祖先の精気とが鍾つて山陽を生んだもので、謂はゞ頼山陽を出すために竹原の山河歴史は営々数百年にわたつて時代を動かす忠孝の大文豪頼山陽先生出現の準備をなしてゐたのであると謂ふ事が出来るのである〉

山陽は、安永九(一七八一)年十二月二十七に、大坂江戸堀で生まれている。幼名は久太郎。松浦の『頼山陽先生』には、山陽誕生時の興味深いエピソードが描かれている。

〈春水夫妻は我子の誕生日まで待ち切れず、あの交通の不便な時代に半年後の翌天明元年閏五月八日には、久太郎をつれて竹原に帰つた。(久太郎の祖父)亨翁は初孫久太郎を膝に抱いて「吾は已に老先き短く孫の行末を見ること難し、この孫の為に一生の護符を書き遺さん」と言つて自ら筆を執り方紙に「忠孝」の二字を書し、お守袋に納めて手づから初孫の肌に掛け、春水夫妻に対して深意の在る所を訓へたのである〉

山陽の祖父亨翁(惟清)は谷川士清に師事した崎門派で、小半紙に「忠孝」の二文字を書いて守袋に収めていたという。そして、竹原に垂加神道を広めた最初の人が、唐崎赤斎の祖先定信である。定信は延宝年間(一六七三年~一六八一年)に上京し、山崎闇斎に師事し、垂加神道を学んだ。定信は闇斎に自ら織った木綿布を贈った返礼に、闇斎から文天祥筆の「忠孝」の二大文字を授けられた。惟清はそのことを承知の上、自ら「忠孝」の二文字を頼家においても継承しようとしていたに違いない。松浦は次のように書いている。

「此の忠孝の護符こそ実に山陽五十三年の生涯を貫く勤皇精神の根源を成したもので、天保三年九月二十三日暮六つ時、日本政記の筆を握つたまゝ暝目するまで、片時も肌身離さす身に着けてゐたものである。山陽の本領は実に源をこの忠孝の護符に発したものであつて、之を護符として与へた祖父父亨翁の忠孝精神は、当時盛を極めた竹原の敬神尊皇を奥儀とせる文教の深い感化と影響とをうけたもので、それが父春水や二叔春風、杏坪の胸に強く伝はり、やがて山陽に至つてその精華を発揮したものに外ならぬのである〉

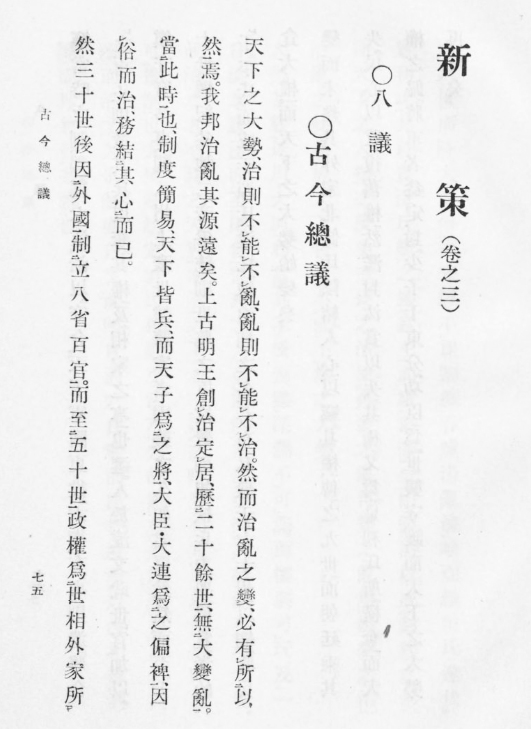

武家政権を厳しく批判した頼山陽の「古今総議」

頼山陽は、寛政八年、十七歳の時に「古今総議」を著している。これこそが、『日本外史』序論の底稿となった文章である。

〈天子、之れが将となりたまひ、大臣・大連は、之れが偏裨たり……[神武天皇より]三十世の後、外国の制に因り、八省、百官を立つ。五十世に至り、政権は世相[代々の首相]・外家[藤原氏]の竊む所となる。当時の制、七道[全国]を郡県にして、治むるに守・介[薩摩守・長門介の如き]を以てし、天下の軍国は、更はる〲六衛に役し、事あれぱ則ち将を遣はして之れを合し、事止めぱ其の兵を散じて、以て其の[兵]権を奪ふ。相家[世相・外家]の専らにするに及び、人[官吏]を流[家筋]に選び、文武、官を世にし、加ふるに鎮守府の多事なるを以てし、関八州の土豪にして、将家[武将]に隷[属]するもの、因習の久しき、君臣の如く然り、而して七十世に至り、綱紀ます〱弛み……兵力を挾んで、爵賞を[強]要するもの、平氏に始まつて、源氏に成り、遂に総追捕使の名に托して、私隷[家の子郎党]を六十州[全国]に碁布[配置]して、以て兵食の大権を収め、天下の大勢、始めて変ぜり。変じで未だ幾ぱくならず、その外家北条氏、陰かに人心を結び、以て其の権を竊み、之れを九世に伝へたり。朝延は其の民心を失へるに乗じ、以て旧権を収復せり…。又足利氏の横奪する所となり、而して大権の将家[征夷大将軍]に帰するもの、盆々定まり、少子を[関]東に封じ、功臣を分かつて世襲の守護と為し、而して天下の大勢、再び変じ、[以下、織田・豊臣氏に到り]大勢、三たぴ変ぜり〉(木崎好尚『青年頼山陽』)

山陽は、『日本外史』では次のように述べている。

「思うに、わが日本がはじめて国を建てたときは、政事向きのことは万事が簡略でたやすく、文官・武官というような区別もなく、日本国中の者はだれでもこぞってみな兵士であって、天子はその元帥(総大将)となられ、大臣・大連がその副将軍となっていたので、将帥という定まった官職があったわけではなかった。

だから後世のように、世にいう武門とか武士とかいうものはあるべきはずもなかった。天下が泰平無事であるならそれまでのこと、いったん有事の際には、天子はかならず自分で征伐の苦労をされた。もし天子がなにかの理由で出陣されないときには、皇子や皇后がその代理をされて、けっして臣下の者にうち委せてしまわれることはなかったのである。だから兵馬・糧食の大権は人手に渡ることなく、しっかりと天子の手の内にあって、よく天下を抑え従え、なおその余威は、国内ばかりでなく、延びて三韓(朝鮮南部の馬韓・弁韓・辰韓)や粛慎(シナ古代の北方民族)にまでも輝きわたり、これらの諸国はみな貢物を持ってわが日本へ来朝しないものはなかったのである」(頼惟勤訳)

こうした山陽の武家政権批判は、山県大弐の『柳子新論』「正名」(第一篇)や藤田幽谷の『正名論』にも通ずる。

「わが東方の日本の国がらは、神武天皇が国の基礎を始め、徳が輝きうるわしく、努めて利用厚生の政治をおこし、明らかなその徳が天下に広く行きわたることが、一千有余年である。……保元・平治ののちになって、朝廷の政治がしだいに衰え、寿永・文治の乱の結果、政権が東のえびす鎌倉幕府に移り、よろずの政務は一切武力でとり行なわれたが、やがて源氏が衰えると、その臣下の北条氏が権力を独占し、将軍の廃立はその思うままであった。この時においては、昔の天子の礼楽は、すっかりなくなってしまった。足利氏の室町幕府が続いて興ると、武威がますます盛んになり、名称は将軍・執権ではあるが、実は天子の地位を犯しているも同然であった」(『柳子新論』)

〈「鎌倉氏の覇たるや、府を関東に開きて、天下の兵馬の権専らこれに帰す。室町の覇たるや、輦轂(天子の御車のことで、天子の都の地である京都を指す)の下に拠りて、驩虞(覇者)の政あり。以て海内に号令し、生殺賞罰の柄、咸その手に出づ。威稜(威力)の在る所、加ふるに爵命(官位)の隆きを以てし、傲然尊大、公卿を奴視し、摂政・関白、名有りて実無く、公方(将軍家)の貴き、敢へて其の右に出づる者なければ、すなはち『武人、大君となる』に幾し〉(『正名論』)

「グンフー」=「一芸において極めて秀でている人間」

中国武術は一般的にカンフーと総称されているが、ブルース・リーは広東語の発音「グンフー」を好んで用いた。

ブルースが極めようとしたグンフーを支えていたのは、老荘思想を中心とする東洋思想であり、グンフーは武道であるのみならず、生き方そのものであった。それはブルースは次の言葉に示されている。

「グンフーとは、一つの哲学である。道教と仏教の哲学では必須の部分となっている。それは逆境に対処する理想、すなわち、少しかがんでから跳び上がること、すべての物事に対して忍耐できること、人生における失敗と教訓を利すること、である。これらは、グンフーという芸術の多面性を示し、グンフーは自分自身の在り方のみならず、生き方をも教えてくれる」

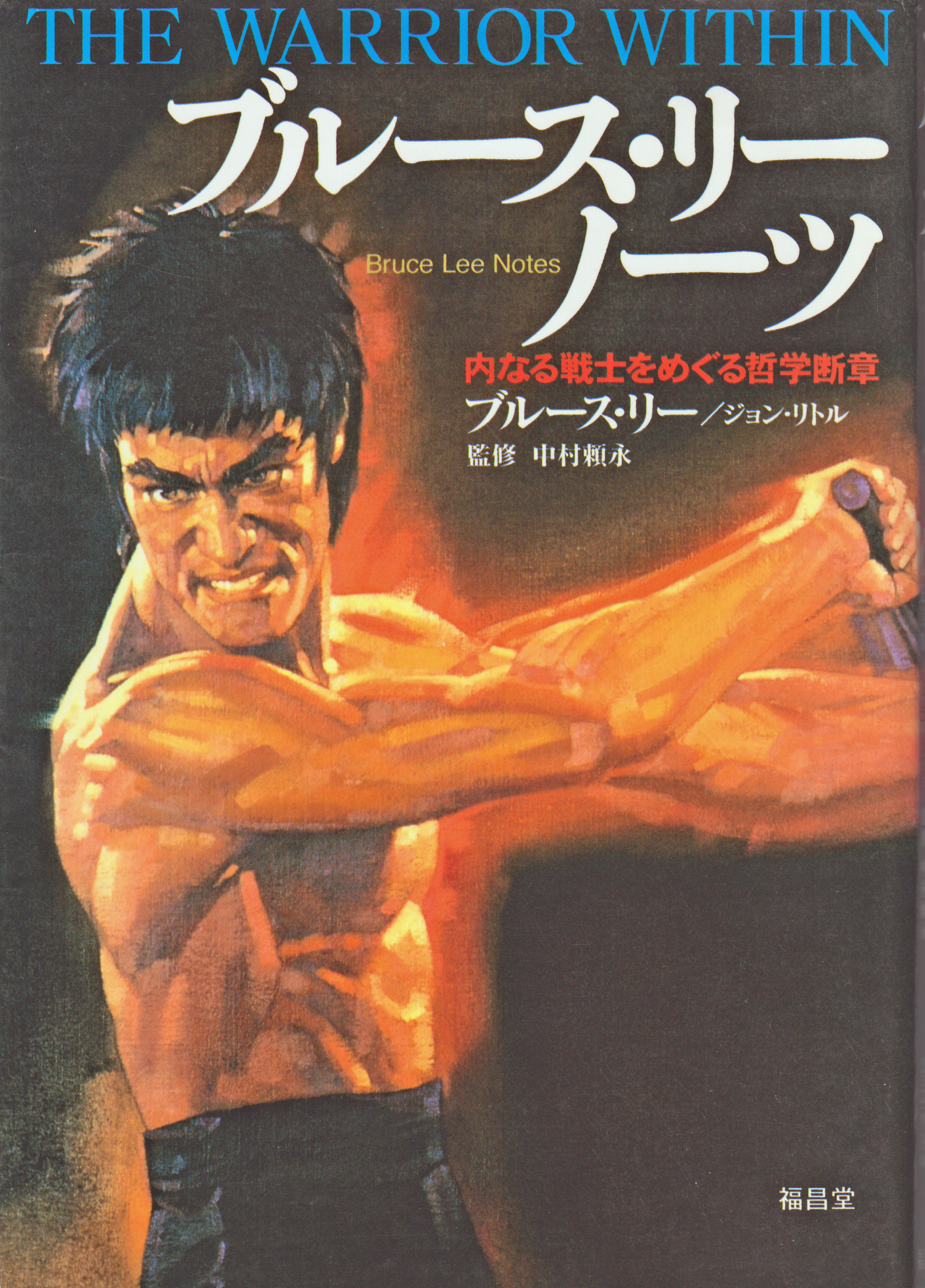

このブルースの言葉について、ジョン・リトルは次のように解説している。

〈「グンフー」とは、正しく訳すと、とてつもない「総合的な」達成度、または業績を指す言葉である。「グンフー」を得た者とは、一芸において極めて秀でている人間のことであり、その一芸が何であっても違いはない。例えば、文章を書くことに並外れて長けているジャーナリストは、グンフーがあるといえる。良い腕を持ったペンキ職人も、同様にグンフーを見せているといえる。つまり、医学から乗馬に至るまで、もうおわかりのように武術でもゴルフでも、職業や余技など、すべての技能について適用されうる表現なのである。

今日の社会でなら、自分の仕事を徹底的に修得すればグンフーは示され、自分自身を修めたことにもなる。自分自身を修めることは、少なくとも中国人の考え方からすると、個人が目指すにふさわしい、有意義なものである。中国の偉大な伝統によれば、一角の哲学者、才能ある錬金術師、熟練した医師、文学をよく研究した学生、注目される音楽家など、グンフーを修得した人は、すなわち自分自身を修めた人とされる〉(『ブルース・リーノーツ』)