文久三(一八六三)年の八月十八日の政変によって、長州藩は京を追われた。この時、勤皇の志士・真木和泉は、三条実美ら七卿と共に長州へ逃れた。真木は、翌元治元(一八六四)年七月、久坂玄瑞、来島又兵衛らとともに浪士隊清側義軍の総管として長州軍に参加した。七月十九日、真木らは堺町御門を目指して進軍した。しかし、福井藩兵などに阻まれて敗北(禁門の変)、久坂と来島は自決した。真木は、天王山へ退却したものの、長州へ敗走することを拒否し、七月二十一日、同志十六名とともに自刃、天王山の露と消えた。

禁門の変を契機に、朝廷・幕府は長州藩追討の動きを強めた。七月二十二日には、朝廷において長州藩処分についての朝議が行われ、二十三日には長州藩追討の朝命が発せられた。これを受けて、幕府は中国・四国・九州に所領を有する二十一藩に出陣を命じた。

このとき征討軍の総督に任命されたのが、慶勝であった。慶勝は、武力討伐を回避し、西郷南洲らに長州藩への恭順工作を委れて、禁門の変の首謀者とされた三家老の首級を差し出させ、解兵を進めた。ところが、慶勝の処置は、朝廷・幕府双方から、弱腰で不十分なものとして非難された。

上野恵氏は「第一次長州征討における総督徳川慶勝の構想とその対応」(『昭和女子大学文化史研究』平成十九年十二月)において、かつては、第一次征長における慶勝の対応は「やる気がなく、西郷らに踊らされたに過ぎないという評価が一般的であったが、再評価が進みつつある」と指摘した。

慶勝が征長総督就任を正式に受諾したのは、十月四日とされている。慶勝は、京都から大坂へと陣を進め、十月二十二日、長州征討に参加する諸藩の重臣を招集して「大坂軍議」と呼ばれる会合を設け、征長方針について伝達した。上野氏は〈大坂軍議に際して行われた慶勝と西郷との会談によって、西郷から毛利父子の恭順謝罪を中心とした「寛厚之御処置」をとる必要性が説かれ、慶勝がそれを受け入れた〉との従来の研究に異議を唱えている。

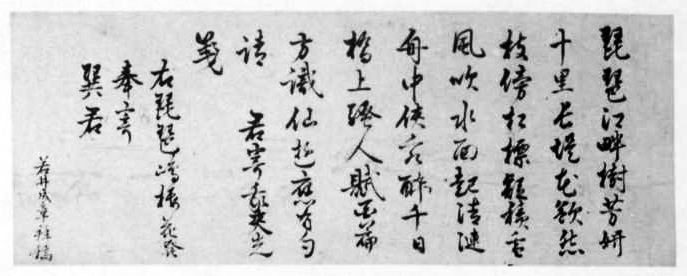

上野氏は、十月十日に鳥取藩の京都留守居役が慶勝の内意を聞き取った上で、国許の御側役に対して差し出した書状に注目する。

書状には、「殿下」と呼ばれる人物から成瀬正肥に対して伝えられた長州処分案が記されている。上野氏は「殿下」が、関白の二条斉敬のことであると見て間違いないとする。二条は、会薩二藩と結んで八月十八日の政変を起こし、同年十二月に左大臣に転じ、詔により関白となった人物。母は徳川斉昭の姉に当たる。斉昭は慶勝の叔父なので、二条と慶勝は従兄弟同士の関係になる。

この書状によると、二条は、禁門の変を主導した三家老の切腹、長門・周防二ヶ国のうちの一ヶ国の収公、毛利父子の蟄居または御預などの処分を実現することで、長州処分を解決しようと考えていた。上野氏は以下のように述べている。

「成瀬正肥からこの話を伝えられた慶勝もそれに同調して、正式な処分案とする方向で検討されていたことが知られる。この記述は、慶勝の征長構想の背景に関白二条斉敬の意見が存在したことを示すもので、慶勝が内密に関白に対して気脈を通じ、朝廷の意向を確認しつつ、長州処分の「落としどころ」を模索していた事実が浮き彫りとなる〉と述べている。

上野氏は、〈慶勝の「御内意」をうけて岡山藩の池田茂政が仲介役となり、徳島・広島・福岡の三藩に対して「御誘引」の使者を送り、また同藩家老の日置数馬が京都において周旋するなど、「寛厚之御処置」の実現に向けた動きが着々と進められていた〉と指摘した上で、十月十二日付の鳥取藩京都留守居役の書簡に基づいて、慶勝が「水戸出身と思われる人物らを雇い入れて「御密使」として用い、諸侯へ大坂来訪を促していることがわかる」と述べている。

その上で、上野氏は「慶勝は西郷の入説に追従する形で征長方針を決定したのではなく、慶勝が描いていた構想とのすり合わせの結果、利害の一致をみたことにより、具体的な工作を西郷らに担当させたというのが事実なのではないかということである」と書いている。結局、大坂での諸般の意見集約は実現しなかったが、和は広島軍議を開き、征長参加諸藩の意見集約に成功した。

さて、この慶勝による征長構想において、重斎はいかなる役割を果たしていたのか。『名古屋市史 人物編 第一』には、慶勝が大坂入りした後の重斎の動きが次のように記されている。

〈慶勝総督として上京し、尋いで大坂に到る。成章直に大坂に至りて西郷隆盛に会す。隆盛兵を率ひて先づ上之關を扼せんとす。成章曰く、長州の罪状未だ明ならす。今遽に兵を加ふるは不可なり。宜しく罪を謝し降服せしむ可し。若し命を聴かずんば、更に干戈を以て之に臨むも未だ遅しとせずと。隆盛其言に服す。成章乃ち隆盛をして慶勝に会せしめ、相共に長防服罪の事を周旋す。先づ隆盛と前後して岩国に赴き、藩主吉川経幹を説いて毛利敬親父子をして恭順を表せしむ。乃ち長藩益田・国司・福原の三大夫を斬り、事に与りし参謀等を罰し、三条実美等の五卿を他藩に移して謝罪するに決す。偶々、激徒五卿を擁して赤間關に屯集するの報あり。成章は転じて小倉に済り、隆盛は赤間關に到る。即ち長藩支家の老臣を小倉に招き、懇に順逆の理を切論し、更に筑前藩士加藤司書と同船し、小倉より広島に来り、慶勝に謁して五卿の動揺を告げ、先づ筑前に移して後各藩に分置せんことを請ふ。成章、司書と共に復小倉に帰り、人を遣はして五卿に誠欵を通ぜしむ。此時五卿長州の西隅に在りて、未だ筑前に徒らす。而かも司書は五卿既に移転を諾したるを以て、後事は筑前藩に委し、早く陣を撒して人心を安んず可きを勧む。成章広島に往きて慶勝に復命す。是に於て終に広島の陣を撤す〉

〈慶勝総督として上京し、尋いで大坂に到る。成章直に大坂に至りて西郷隆盛に会す。隆盛兵を率ひて先づ上之關を扼せんとす。成章曰く、長州の罪状未だ明ならす。今遽に兵を加ふるは不可なり。宜しく罪を謝し降服せしむ可し。若し命を聴かずんば、更に干戈を以て之に臨むも未だ遅しとせずと。隆盛其言に服す。成章乃ち隆盛をして慶勝に会せしめ、相共に長防服罪の事を周旋す。先づ隆盛と前後して岩国に赴き、藩主吉川経幹を説いて毛利敬親父子をして恭順を表せしむ。乃ち長藩益田・国司・福原の三大夫を斬り、事に与りし参謀等を罰し、三条実美等の五卿を他藩に移して謝罪するに決す。偶々、激徒五卿を擁して赤間關に屯集するの報あり。成章は転じて小倉に済り、隆盛は赤間關に到る。即ち長藩支家の老臣を小倉に招き、懇に順逆の理を切論し、更に筑前藩士加藤司書と同船し、小倉より広島に来り、慶勝に謁して五卿の動揺を告げ、先づ筑前に移して後各藩に分置せんことを請ふ。成章、司書と共に復小倉に帰り、人を遣はして五卿に誠欵を通ぜしむ。此時五卿長州の西隅に在りて、未だ筑前に徒らす。而かも司書は五卿既に移転を諾したるを以て、後事は筑前藩に委し、早く陣を撒して人心を安んず可きを勧む。成章広島に往きて慶勝に復命す。是に於て終に広島の陣を撤す〉

この『名古屋市史 人物編 第一』の記事によると、重斎が西郷に対して「寛厚之御処置」を説いて、それを受け入れさせたことになる。「寛厚之御処置」を西郷主導とする通説が覆えると同時に、慶勝を支えた勤皇の志士の功績が浮かび上がってくる。