TPPによって、「日本語自体が非関税障壁である」と言われかねないと指摘されるようになっているが、もともとアメリカにとって日本語ほどの脅威はなかった。彼らの本音は日本人から日本語を奪うことだった。

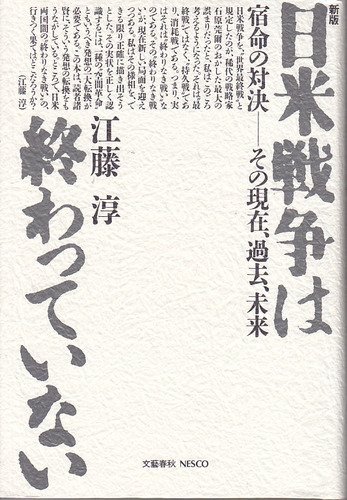

江藤淳は、『日米戦争は終わっていない―宿命の対決 その現在、過去、未来』(昭和61年)に、次のように書いていた。

〈人間は、たしかにものがなければ生きていけないけれども、同時に、ものをつくる技術を発展させるためにも、人間は、ことばがなければ一瞬たりとも生きることができない。

ことばというものは、いわば人間をおおい、同時に吸う息と吐く息によって生命を維持させている空気のような、不思議なものです。このことばの世界にも、アメリカの占領者は、二重三重の掣肘を加えようとしました。

ここで見逃せないのは、まずアメリカ人には、日本語ということばそのものが「脅威」と感じられていた、という事実です。

日本語という言語は、アメリカ人から見ると、非常に習得しづらく、しかも見慣れぬ言語です。アメリカ人が日本人に対して抱く基本的な違和感は、日本人が東洋人であり、皮膚の色の黄色い異人種であるという感覚から発生すると考えられますが、それとほとんど表裏一体のものとして、不思議な言語をあやつる国民である、という違和感が存在する。……占領軍当局は、もし可能ならフィリピン統治に当たってそうしたように、英語を日本人に強制したかったに違いありません。

しかし、文化的伝統の豊かな日本人の国語を奪うことが不可能だとすれば、せめてローマ字を採用させることはできないものかと考えました。実際、しばらくのあいだローマ字の教科書が小学校の生徒に与えられたことがありましたが、日本の文部省も教育の現場もていよくサボタージュを決め込んだので、うまくいかなかったようです。

そこで結局、次善の策として実施したのが、いわゆる。〝国語改革〟というものでした。

これは、形式的には内閣告示によって行なわれたことになっています。一九四六年(昭和二十一年)十一月十五日の内閣訓令第七号、「当用漢字表の実施に関する件」、第八号、「現代かなづかいの実施に関する件」。こうして漢字制限をおこない、表音的かなづかいを強制するということは、アメリカの占領者の側から見れば、日本語を少しでも素通しに近いものに変形させ、アメリカ人に習得しやすいものにするにとどまらず、それによって日本語の周辺に漂っていると思われた神秘的な要素を、いっきょに洗い流してしまうことをも意図していた。

その結果、漢字およびかなづかいの両面において、第二次大戦以前の日本の言語文化は、それ以後の言語文化と制度的に切り離されることになりました。そういう永続的効果を十二分に意図のなかに見込んで、いわゆる。〝国語改革〟が強制された〉